11月2日、今日は晴天なので、オタクの休日を使い、年1回定期モニタリング

調査地26ヵ所とその他9ヵ所の写真管理を。前日は宮城県支部の会計監査に

立ち会った経理課長の佐藤君が、広葉樹の計測なども手伝ってくれて、助かりました。

台風後は、被害を受けそうな場所をしっかり歩きましたが、今日は定期ルート。

例年以上に、かなり密度の濃い踏査が出来たので、新発見や反省点、

今後の課題や来年の構想が自然と浮かんできます。

台風後の排水溝の吐出具合から考えると、「病的に成長の悪い」粘土質の場所は、

極端に浅い「水みち」でも、細かく作れば有効なのではないかと考えたり。

2016年植栽地の溝切りがまだ効いていない場所への対策にもなるかと。

2014年植栽地内部の葛対策も考えました。今年は葛が私たちに圧勝しました。

ですが、やはり休日。

疲れと甘えで、集中力が持たず、気が散る。脱線する。飽きる。

どこかから車で侵入してきた人に、入口を聞きつつ、注意したり。

何とか実質1日で終えたいと思ってテンションを上げて、いい調子で進んだのですが、

昼飯を食べるのも面倒になって、また、気を取り直したものの、

最後は時間切れというより息切れ。あと4ヵ所だったのに・・・

モニタリングも長い仕事。

林業会社時代、定点写真管理もずいぶん経験しました。

清藤先生とかなり真剣に考えて、最小限の設定かつ効率的な周回コースにしました。

ですが、植えられて数十年の森林での、間伐施工前中後だけの管理と、

みるみる大きくなっていく新植地の管理とでは、まるで勝手が違います。反省ばかり。

日光を計算し、背景・目標物を取り込んだ撮影位置決めが、イマイチ・・・

プロット位置設定のときは、先々を想像して一生懸命考えたのですが、甘かった・・・

いずれは、目標物としても重宝してきた防風垣もなくなります。据え付け型脚立だったのに。荷物増える・・・

そもそも、2014年は植栽直後にプロットを決めるべきだった・・・まあ、もういいか。

報告書は出来れば12月中。遅くとも1月中にHPで公開したいです。

10月は、過去43年で最多月間降水量の555㎜

今年はずっと明らかな少雨が続いていた。

記録がある1976年以降43年間の気象データでは、9月としては2番目に少雨。(2009年が13㎜)

台風19号の前は、全長1㎞の林内作業道兼遊水地の一番奥まで車で行けたほど。

2017・2018年は、11月でも深さ70㎝あまりの「水路」だった場所。

一転して10月は過去43年最多の月間降水量555㎜。

年間降水量の半分が一気に降った状況。

台風19号関連で3日間にわたり304.5㎜。1日あたりの降水量では史上2位。

(1位:2011年9月21日に251.5㎜、2位:2019年10月12日に240㎜)

過去9年の月間降水量(仙台空港)

海岸林チームの鈴木・林が、2・3日前のブログにも書いたように、

イラストレーターのicoさんは、名取のご実家も、いま住む福島の家も

被害を受けています。我々の現場など沿岸部はほぼ変わりない状況ですが。

ボランティアの大槻さんは「少しだけ浸水した。泥の片づけが大変だった」と。

名取事務所から徒歩5分の場所は道路冠水。稲わらが散乱。

名取市議会の現時点の被害確認では、床上浸水44件、床下浸水64件。

土砂崩れ46ヵ所、道路冠水24ヵ所、道路損壊9ヵ所、倒木11ヵ所、越水7ヵ所。

農作物被害は冠水や浸水によりコメ、大豆、セリなど総額3.17億円。(河北新報記事より)

当プロジェクトがお世話になっている、林野庁治山課、仙台森林管理署、

宮城県森林整備課治山班、名取市農林水産課は、その対応の真っ只中。

航空写真などでは限界があり、いまは実踏も出来ず、林野被害の全貌をつかむのが

非常に難しいと聞きました。ボランティア不足という報道を聞いていましたが、

この3連休は、仙台からバスが出て、被災地に続々人が入ったようです。

私自身はたいへん迷ったのですが、オタクがやるべきことに徹して、

モニタリング調査地の写真管理で、丸一日歩き倒しました。

8・9月が少雨だったためか、林内の滞水は少なく、遊水地の水位は20㎝もない。

10月25日に、また119.5㎜降ったにも関わらず。

3週間経ったら、林内に穴を掘って、盛土内部の滞水を調べます。

ホームページ更新完了!

こんにちは

海岸林担当の鈴木です。

9月から10月上旬にかけては次々に仕事が舞い込み、てんやわんやだったのですが、それもひと段落。

ずっと気になっていたホームページの更新に取り掛かりました。

何がいちばん気になるかというと、ボランティア報告。

何しろ、ボランティアの日は次々やってきて、ありがたいことに企業や団体のグループも続々と現場入りしてくださるのです。

ハードディスクに貼り付けてある私にプレッシャーを与えているこの紙

日にちが経つにつれてやらなければならない報告が増えていく(*_*;

このしばらくせっせと報告をアップしていき、

それが昨日、やっと追いついたのです!(^^)!

とはいうものの、どれだけの方が見てくださっているかなぁ・・・

ブログを見る習慣がある方でも、こちらまで潜り込んできてくださる方は少ないのだろうな・・・

1回分ずつ書きためていき、ずらずらーーっと並んだアコーディオン式の報告を眺めては自己満足・・・

何だかそれも寂しいので、みなさんに見ていただこうとブログに書いてみました。

ボランティアってどんな作業をしているのかな?

どんな企業や団体が参加しているのかな?

服装はどうだろう?

作業の一日の流れはどうなっているのだろう?

そんなこともわかるように報告してありますので、ぶろぐから少し潜ってぜひ見てみてくださいね

こんにちは

海岸林担当の鈴木です。

またまた久しぶりのブログです。

前日の林のブログ「強くしなやかな人」に書かれていたico.さん

ご自身の絵で綴った2020年のカレンダーが完成しましたというico.さんからのメールが届き、

このメールに

「どこにいても災害と隣り合わせですね」

と書いて返信したところ、わが家も台風の被害で2m浸水して仮住まいです

と返ってきました。

ニュースで被害にあわれた方のことを見聞きするたび、

途方に暮れて大変だろうなと思うものの、

いざ近しい方が被災したのだと知ると、何と声を掛けていいのかもわかりません。

どうしたらいいのかもわかりません。

被災した経験がない私にはその立場で思いめぐらすことができません。

本当に申し訳なくはがゆい気持ちです。

そんなico.さんがブログに掲載していた文章

~*~~~*~~~~~~~~~~~~~~*~~*~~~~~*~~~~

『生きていれば、みんなが助けてくれる』という安心を。

先の未来を悲観しない、誰かに頼っていい、

という安心が、皆さんの心に宿ってほしい。

(ico.さんのブログから引用)

~*~~~*~~~~~~~~~~~~~~*~~*~~~~~*~~~~

みんなで助け合いながら活動している海岸林のボランティアも災害時の助け合いの素地づくりなのかな?

と思えてきます。

助け合い支え合えながら生活できる社会が誰一人取り残さないことにつながるのかな・・・

台風被害にあわれた方々に心よりお見舞い申し上げます。

実はico.さんに少し前に素敵な絵を描いていただいていました。

私の誕生日に中学2年生の娘がプレゼントしてくれたもの。

私に内緒でico.さんのホームページにある連絡先にメールを送り、プレゼント用に描いてほしいとお願いしたようです。

母にはサプライズにしたいと細々お願い事もしたようです。

ico.さんとは春休みに一緒にクロマツの植栽をしていたので、娘も顔見知りではありましたが、ホームページ掲載のアドレスへの連絡だったので、最初は知らない方からの注文だと思ったそうです。

まだまだ子どもだと思っていた娘が、社会に少し漕ぎ出したように思えます。

ひとりの人として子どもに付き合い、船をそっと押してくれたico.さんにはとてもとても感謝しています。

ico.さんが台風でほとんどの物を失ってしまった今、さらに大事な一枚になりました

広報室の林です。昨日の続きです。

先日、名取市出身のイラストレーターico.さんから、メールが来ました。

彼女はさまざまなグッズを販売し、売上の50%をプロジェクトに寄附してくださっています。

メールは来年のカレンダーの案内状に関する内容だったのですが、

スタッフSが、現在福島にお住まいのico.さんに台風の影響はなかったのかたずねると、

なんと、自宅マンションが2mの浸水をしたと……。

え~~~~! 知りませんでした。

いつも通りのメールでプロジェクト支援のためのカレンダー販売について

話しているico.さんが、まさか、ボートで救出され、仮住まいをしているなんて!!

ブログには、こう綴られていました。

(一部抜粋させていただきました)

******

******

強くしなやかな人。

こういう人が増えていけばレジリエントなまちづくりが実現できるのかなぁ。

ico.さんが伝えてくれる経験、

皆さんにも共有したく、ブログをご覧いただければと思います。

https://ameblo.jp/icollection/

強くしなやかなであること

広報室の林です。

「海岸林再生プロジェクト」は東日本大震災復興支援として

10年計画で取り組んでいるものですが、現在9年目。

この9年、東日本大震災ほどの規模ではなくても、

日本各地で大きな災害(特に大雨による水害)が発生しています。

今年も台風15号、19号で多くの被災者が出ています。

そんな中、考えさせられることがいくつかありました。

ひとつは、オイスカが活動するミャンマーに

長く駐在していたスタッフの言葉。

「ミャンマーでは川が氾濫するとみんな喜ぶんです。土地が肥えるって」

確かに遠い昔、歴史の授業で習った記憶があります。

肥沃な土壌を氾濫する大河がもたらすことを。

それで文明が栄えたということを。

そして彼は言いました。

「それに、いつ氾濫しても困らない程に家財道具は少ないし、

家もすぐに建て直せる簡素なものですよね。日本も全く同じようには

できないけど、学ぶところはあるかもしれない」と。

東日本大震災以降、「レジリエンス」という言葉をよく目にします。

辞書を見ると「resilience」=弾力・跳ね返り・復元力・回復力・元気・逆境力

などの単語が見られます。震災やその復興の現場で使われる場合

「強靭な」という表現をよく見かけます。こちらも辞書では

「しなやかで強いこと。柔軟でねばり強いこと」などと書かれています。

私は「国際協力の日のつどい」で太田猛彦先生がSDGsを解説した際に使った

「打たれ強い」という表現が何ともしっくりくるように思いました。

時々、専門家の書くモノの中にも「自然災害を制する」といった

表現が見られますが、「制すること」ではなく

「倒されても起き上がる打たれ強さ」が求められているはずです。

それは、インフラや建物の強度といったものだけではなく、

被災した後の復旧・復興の段階で、どう人々が協力し合えるかということも

すごく大切な要素として含まれているのだと思います。

人びとに求められる「しなやかな強さ」とはどんなものなのか。

そんなことを考えていた時、

東日本大震災と今回の台風で2度の被災体験をした

あるお助け隊員のブログの中に「しなやかな強さ」を見つけました。

ご本人からは「全然しなやかじゃないですよ」と笑われましたが。

明日、ご紹介させていただきます。

ツルマメも食べればマツも食べる!

広報室の林です。

先日、学生ボランティアさんがツルマメを食べたことを報告していました。

2年ほど前、地元ボランティアの三浦さんがレポートしてくれた

ツルマメのお味をブログで紹介したこともありました。

私もなかなかおいしいと思いましたが、

やはり、小さすぎて食べた気がしないのが難点でしょうか。

ツルマメは「マメ」ですから食べようと思うのも分かりますが、

実はマツまで食べてしまう体験をしました。

(だいぶ前の話ですが……)

これまた貴重なものを差し入れてくれたのは

地元ボランティアの三浦さん。

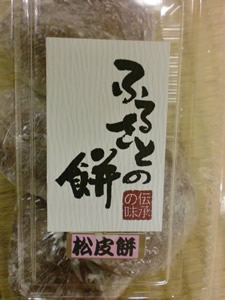

以前から聞いていた「松皮餅」。

パッケージに確かにそう書いてあります。

食べてみましたがマツを食べている感じはせず

普通のおいしいあんこ餅でした!

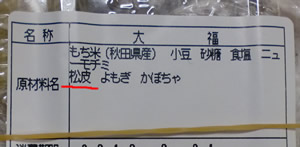

パッケージの裏を見ると……ホントだ!

松皮と書いてあります。

松皮と書いてあります。

アカマツの皮なのだとか。

秋田県で食べられているのだそう。

たくさん買ってきて冷凍しておいて持ってきてくださった三浦さん。

しかもこの日は午後からしか活動に参加できないとおっしゃっていたのに

朝この餅を届けるためにわざわざ現場まで来てくださいました!

いつもありがとうございます!

クロマツは食べられないのかなぁ~。

時々ネズミ?ウサギ??がマツの幹をかじった跡がありますが、

被害が広がらないのは彼らにとってあまりおいしいものではないからかも。

味に期待はできないかもしれませんが、ちょっとだけ味見をしてみたいものです。

滞水改善のため、大阪ガス労組20名による溝補修

10月20日、宮城県名取市にて東日本大震災復興海岸林再生プロジェクトを担うオイスカの現場に参加しました。 黒松は地中に水が多すぎると根腐れをするということで、排水溝を整備されています。 土壌は砂ですので、雨で崩れたり、草で目詰まりが発生するということで補修作業をしました。 作業自体は3時間程度で短かったのですが、体力が持たずたびたび休憩もかさね何とか、 100m?程度の補修ができました。 少しでも未来のクロマツ林再生に役に立てていればいいです。 大阪ガス労働組合 姫路支部 内海皆さん、ありがとうございました! 溝補修総距離数は短くても、少なくとも1.5ha、7,500本に対する直接的なお世話。 10月12・13日の台風19号で304㎜降り、18日に49㎜降り、 皆さんがいらした2日後に41㎜、25日に119.5㎜・・・ 雨が降ったあと、勾配が上手についていて、水がスイスイ流れていました。見せたかったです。 やっぱり、ガス会社は穴掘り上手! 「募金11,293円」もありがとうございました。 大阪マラソンチャリティーランナー募金から入金いたしました。

解体 ~市内最後の仮設住宅も、育苗場の防風ネットも~

2011年6月から2019年3月まで使われた、美田園第一仮設住宅の解体が始まっています。

市内・近隣では、最後に残った仮設住宅と理解しています。

部材は丁寧に解体され、可能な限りリサイクルしているように見えました。

今年は2012年2月に耕起を開始し、名取市海岸に35万本のクロマツ苗を出荷した

育苗場も、この12月末で返還予定。いま、防風ネット用の単管パイプを解体中。

育苗場の支柱がなくなると、残るは第一育苗場の看板とトイレだけ。

「(海沿いの重塩害ゾーンなので)錆がすごく、KURE-550使っても、なかなか外せない」

「ボルトが錆びてるので、途中で折れることもある」

「(普段にない姿勢で難儀な仕事するから)腰が痛い・・・」と再生の会の皆さん。

この防風ネットは、2012年の3月2・3日、積もった雪の中、再生の会とともに

前田建設社員30名がボランティア活動で、資機材一切も同社の協力で設置しました。

ボランティアとしては、記録的にエキサイティングな作業でした。

約2ヵ月後、育苗場のお披露目式に来てくださった小原社長の第一声、

陣頭指揮した秋山課長を横に、一目見て・・・

「曲がってる!!」

これも忘れられない一言。

私にとって、この8年半の名ゼリフの一つです。

「10年後は解体して更地にする」と社員さんに説明しながら作業しましたが、

とうとうこの日が来ました。解体した部材で使えるものは、

いまの事務所でも引き続き使っています。

来年は津波から10年目。国の復興支援事業も終わりです。

10月のいきもの ~なんだ?このキノコは~

この秋、たくさん見かけるキノコ。ホコリダケ??でしょうか??

先日の踏査では、名取市海岸林の北半分、2016~18年植栽地全域で見つけました。

ホコリダケだとしたら、毒キノコではないようですね。

「成熟すると色が褐色に変色し、頭部の中央部に穴があいて、そこから胞子が飛び出します」と書いてあります。

たしかにその通り。成熟したものを2.3個見つけ、突っついてみたら黄色っぽい胞子を出しました。

この1か月、2014年・2015年の現場は林内を縫うように歩く・・・というのはやっていません。

ここは樹高もあり、キノコの種類も豊富。

今週末以降、11月はモニタリング調査や、年1回の写真管理の時期。縫って歩く時間が増えます。

引き続き、キノコにも注目します。みんなにも協力願って。

ところで、11月16日のボランティアの日、ぜんぜん人が足りません・・・

リピーター限定としていますが「2回目以降はリピーター」(笑)

モニタリング調査やゴミ拾いなどをと考えてます。ぜひ、ご参加ください。