現場事務所に電話とパソコン、プリンターを設置!

以前も実生のことは紹介しましたが・・・。

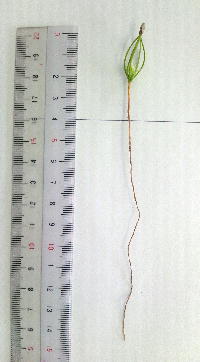

潮風に吹かれ、栄養に乏しい海岸の厳しい環境でも、人の手でではなく、自分の力で生きている小さな木を見かけます。

海岸最前線にて

クロマツ(2年生)

クロマツ(5年前後か)

海よりだいぶ内陸にて。

ウワミズザクラか?

コナラ

津波の後、去年はまだ樹勢があっても、今年は花も葉も少ない広葉樹も

見られます。ウワミズザクラの花も、種も、今年は少ないように感じました。

ウワミズザクラ?

振り返りブログ3 曲がり角で、いつも女性が立っていた

プロジェクト担当の吉田です。

昨年1年間を振り返ると、この事に触れざるを得ません。

プロジェクトを起案した3月から半年過ぎたころでしょうか、

この事に気付きました。

あの混乱の時期、我々オイスカのこの決断を後押しし、道に迷わぬよう、

良い道を行けるよう、四つ角に立っていてくれたのは何人もの女性でした。

まだまだ、毎日が崖っぷちで、多くの方に支えられ、ようやく立っています。

阪神大震災の時、現場を共にした女性お二人にも、

また今度は本部でご縁をいただいております。

かつて「やるっきゃない」との名言もありましたね。

女性の本質を垣間見た気がします。

ちなみに、これはその一人から、突きつけられた?写真です。

目に付くように保存され、オイスカのHPブログでも公開されていたような。

全てがなくても十分わかります。

振り返りブログ2 第1育苗場のBefore&After

プロジェクト担当の吉田です。

記録でもありますので、お付き合い下さい。

2011年

7月25日 育苗場候補地を探し始めました

11月24日 すこしだけ転々として、今のところに初めて来ました

2012年

1月10日 塩分・土壌調査

1月26日 賃貸契約

2月29日 前田建設工業㈱の協力で事務所となる「スーパーハウス」納入

名取市海岸林再生の会設立

3月1日 堆肥散布開始

3月3・4日 前田建設工業㈱の協力で防風ネットのための単管パイプ1,200本などの大量の資機材が届き

その作設を社員ボランティア30名と、積雪の中、防風ネット作設

3月7日 配合肥料、尿素散布

3月9日 種苗組合を通じて県から種子を受け取る。講習会受講。種子は冷蔵保存。

3月12日 防風ネット完成

3月22日 床づくり、殺菌、自主講習会開催

3月29日 種子冷水処理

3月30日 播種

4月26日 育苗場お披露目式

4月28日 発芽確認

現場は海岸林再生の会の皆さんやプロジェクト責任者の佐々木廣一さん、秋山君が担ってくれています。

北アメリカ原産で明治初期に日本に入った落葉高木。

マメ科で、「ハリエンジュ」というのが正式名称。

いつか植林した木を守るために「戦う」事になるだろう大敵です。

生命力がとても強く、海岸林造林現場の貧栄養性の砂地でも生えてくるため、

植えた木の上に覆いかぶさり、制圧してしまいます。

およそ木と言う木に悪意を持って生きている木ではなく、

肥料木でもあり、蜜源となる木でもあります。

とても大きくなるのですが、強風の後に倒れたり折れたりしているのを多々見かけます。

棘があります。

林業会社に勤めている時も、ひっかきました。

秋田の能代、「風の松原」の保全活動では、「芽かき」と呼んで、

下刈・除伐に経済団体や学生、市民が毎年辛抱強く参加しています。

そう言えば、風の松原ではこのような看板を見ました。

「根っこの様子を見比べてください。

クロマツ ニセアカシア

強い風にも耐えられるのはどちらでしょう」

と書かれています。

看板の意味、お分かりになりますか?

国内外で森づくりに取り組むオイスカには緑化技術担当の参事がいます。

先日、参事から現場にこんなメールが送られました。

_____________________________

佐々木様、秋山様

ご苦労様です。これから心配されるのは立ち枯れとカブラヤガ等のヨトウムシの被害です。

立ち枯れは土壌中のフィザリュウム菌などに地際がくびれて、倒れ枯死します。

こちらは取り除かないと蔓延しますので注意していてください。

ネキリムシと思ってもこの立ち枯れやヨトウムシの場合があります。

ヨトウムシも6月と秋口によく見られますので注意してください。

ヨトウムシの場合は根と茎を食い、葉だけが地表に残されます。

その周りにガの幼虫が潜ってますので、掘ってとりのぞいてください。

瓶を用意して箸でつまんで酢水で死ぬとおもいます。

結構これが出ると思いますので、毎日見回りは欠かさないようにお願いします。

夜しか出てきません。昼間は土にいます。

農薬を使うなら殺虫剤系のものを使ってください。オルトラン、デンポンとか。

とにかくこれから見回りが肝心ですので、とにかく観察、観察、除草もこまめにお願いします。

6月半ばには追肥バラマキで結構ですのでお願いします!

6月6日

オイスカ緑化担当参事 清藤城宏

_____________________________

まだ見ぬヨトウムシがものすごく悪者に思えてきました(笑)

現場は観察、観察、除草、除草・・・。

枯らさぬよう、しっかりと生育できるよう、常に緊張を強いられています。

簡単な仕事ではないことは分かっていましたが、あらためてそれを感じています。