吉田です。12月3・4日の土曜・日曜、Date fmの収録やオイスカ松島の会での活動報告会で出張となったので、この際、先延ばしにしていた仕事をやってしまおうと。仕事とは、モニタリング調査地29ヵ所の写真管理や、マツが大きくなって見えなくなっていた調査地表示板の設置位置を変えたり、森林総研の調査地6ヵ所に立ち入り禁止の虎ロープを張ること。平日にはなかなかできない仕事だし、数が多いから楽しくやらないと途中で飽きてしまうので超クロマツオタクの地元の大槻さん、森さんに声をかけてしまいました。あんまり大勢に声掛けるのも気が引けるし、3人ぐらいがちょうどいいし。モニタリング調査地の管理は土曜日の15時には終わりました。

日曜朝、事務所でしばしお喋り。「三浦さん、鳥を見に来るんじゃないですかねー。そんな気がします」って言ったのですが、現場に行ったら案の定。「あ、三浦さんだ」と森さんがいち早く発見。やっぱりいた。爆笑。揃うべくして揃ったオタクたちは、ゲート前でまたお喋り。

虎ロープ張りは本当は簡単なはずだったのですが、いろいろとあって、すこし手間がかかりましたが、昼前には終了。探鳥中の三浦さんから「イノシシ?」らしき足跡を見つけたと聞いたので、ロープ張りチームもその場所に行って観察。はぐれウリ坊(イノシシの子ども)か?「カメラ仕掛けたいねー」と一同。

その後もう一度三浦さんに会うと、2時間あまりで日本野鳥の会の正式な「野帳」にたくさんの記録が書いてありました。「こんどフクロウの巣箱掛けをしたいんだけど」といい提案。三浦さんはコミミズクを確認いますし、トラフズクは私が写真を撮っています。フクロウの巣箱は大きいんですよ。私、東京都八王子市の学校林で掛けたことがあります。

今年は「オタクの休日」の回数が少なかったなあ。現場百遍。1に観察、2に観察。仕事場所とはいえ、やめられません。

ふたりの「北高」元校長先生と

吉田です。11月20日(日) 偶然にも同じ日に二人の大事な元校長先生が名取に。コロナ前、名取と高松の2つの「北高」がオイスカの活動を学校教育に活かしてくれていました。

元名取北高校の金澤先生とは、2016年の春、河北新報の記者さんが私たちのことを紹介くださりご縁が出来ました。先生はすぐさま動いてくださって、ボランティア説明会や植樹祭の参加、卒業式前に全校生徒さん向けに講演させていただいたり。口コミで活動を知った生徒さんが、自分で申し込みしてボランティアに来てくれるようになりました。コロナ前までは・・・。定年退職されたいまも、河北新報に私たちの記事が出ると、必ずCメールを送ってくださります。私は宮城にいない時もありますから、本当に助かります。今回は、コロナで激減した地元の若い世代のボランティア復活に向けてアドバイスをいただきました。お目にかかるのも4年ぶり。

香川県立高松北中学校・高校の元校長の國木先生は現職時代、オイスカと「協定」を結んで四国研修センター(香川県綾川町)と交流を持ちながら国際理解や農業体験などを学校教育に取り入れています。(福岡県立早良高校とも同様の協定を結んでいます)私も講義をしたことがあります。そして約30名の生徒さんが2度も名取にも来て、「溝切り」をたっぷりしてくれました。今回は、定年退職のあとお勤めの香川県立高校PTA協議会の事務局長として、来年8月に仙台開催の全国PTA大会参加に向けた視察として来仙。海岸林も視察日程に組んでくれています。

「北高サミット、いつかやりたいね」。國木先生が現職のころ言っていました。コロナを恨んでも仕方ないし、だいたいそんなに簡単にはいきませんよね。でも、心底願っていれば、実現することもあると思うんです。

お二人の都合もあってご一緒にという訳には行きませんでしたが、一緒に林久美子課長にとってもとても嬉しい日でした。2つの北高が頑張ってくれた場所、それぞれしっかりご案内出来ましたから。

ウズベキスタンという国

啓発普及部の林です。

昨日ご報告した通り、先日のボランティアの日の前日まで、私はウズベキスタンという国に出張してきました。

日本と同じ、アジアの国ではありますが、西と東に遠く離れていて、オイスカとしてもこれまでは活動に取り組んできて来なかったため、私にとっても少し前まではなじみの薄い国でした。しかし、オイスカがアラル海の沙漠化した地域の緑化プロジェクトを始め、今年度は現地から研修生の受け入れもスタートしており、少しずつ身近な国になってきています。

8月にはウズベキスタンから来ていた研修生ティムール君がボランティア活動に参加したため、当日一緒に活動してくださった皆さんはご記憶かと思います。

今回の出張では、彼が働くカラカルパクスタン農業大学を訪問したほか、学生たちと一緒にアラル海で植林もしてきました。

アラル海はもともと世界第4位の面積を誇る塩湖でしたが、今はほとんど干上がってしまい、沙漠になっています。ここが湖底だったとは信じられませんが、植林の際にも貝殻を見ましたし、場所によっては地表が貝殻で埋め尽くされていたりもしました。

アラル海だけではなく、国土のほとんどが乾燥した土地でもあり、ティムール君は、帰国前に乾燥地造林の研修の一環として名取を訪問したのですが、海岸林の後背地でサツマイモを育てている大槻さんの畑におじゃまして、「ウズベキスタンでもサツマイモが育つのではないか?」と、大槻さんからいろいろとご指導をいただいていました。

これからオイスカが現地で取り組む沙漠緑化の目標は4万haを掲げています。名取の海岸林が100haですから、ここでその規模の大きさを目にしたティムール君は、「100haでもこんなにたくさんの人がかかわって、たくさんのお金を投入して取り組んできたのに、その400倍もの面積の緑化をウズベキスタンで本当にできるのだろうか」と不安を口にしていました。私もそんな気持ちがなかったわけではありませんが、現地を見て、関係者と打ち合わせをして、私は直接の担当者でもないのに「できる!」と確信して帰ってきました。

先ほどの写真の植林も、80人で1万本を10haに1時間半程度で植えることができました。現地では飛行機で種子をまく方法も行われていますから、絶対に「できる!」と思います。もちろん頭で考えるほど簡単な仕事ではないこともわかりますし、オイスカが目指すのは、その活着率をあげ、地域の人の参画も得ながら、彼らの生活が豊かになっていく方法を考え、地元政府と一緒に取り組んでいくことです。だから、4万haなんてケチくさい数字(といったら怒られますね、スミマセン)ではなく、政府と一緒に540万ha全部やっちゃうよ! ぐらいの大きな気持ちで取り組んでいくことができたらいいのではないかと、これまた担当者でもないのに勝手に思っているところです。

早ければ来年度、ウズベキスタンへのボランティア植林ツアーも企画したいと考えていますので、名取の活動にご参加くださっている皆さんとご一緒できたらいいなぁと思っています。

……そして、緑化も大事ですが、交流も大事。現地では美味しいお食事と美味しいウォッカがいただけます(笑)。主目的はどちらでも、みんなで楽しく活動したいと思っています。

今年最後のボランティア

本部・啓発普及部の林です。

11月19日、今年最後のボランティア活動が行われました。

前日までウズベキスタン出張の予定だったため、(こちらもまた報告します)

私は参加しないつもりでおりましたが、なんだか体も元気だし……ということで

成田から名取へ直行し、皆さんとご一緒させてもらいました。

この日の活動は吉田がブログでご報告した通り、モニタリングでしたが、

私は恒例となっている「芋煮」担当グループに入り、主に味見をしていました(笑)

小学2年生の初参加君と小学4年生のリピーター女子が私の助手。

まずは大槻さん提供のサツマイモで焼きいもをするための下準備。

濡れた新聞を巻き、ホイルで包みます。数が多いので流れ作業で。

手際よくやってくれました。次はたくさんご提供いただいたリンゴの皮むき。

2年生男子くんは包丁が難しそうだったので、皮むき器で。熟練してくると

包丁でむくのと同じように、くるくると細長くむけるようになりました。

子どもたちと外でリンゴを向いている間、ベテラン女性陣が野菜を切ったりサトイモをむいたり。

おにぎりを握るのも見事な流れ作業でした。一人がラップを切ってテーブルに。

一人はそこに塩を乗せ、もう一人がご飯を茶碗に入れた後、ラップに乗せていくと

残りのみんなはそれをせっせと握っていくのです。あっという間に一升分がおにぎりに。

「避難所での炊き出しももうこれでバッチリだね~」と。

年々皆さんの持ち寄りが充実してきて、今年はSさんお手製のスイートポテトに

かぼちゃのチーズケーキも並びました!

皆さんが作業から帰ってくるころには、佐々木さんが松島から大量に仕入れてきてくださった

カキも焼けておいしそうないいにおいが!!

野菜たっぷりのおいしい芋煮は、何度もおかわりに来てくださる方も!

カキ好きの皆さんも「10個ぐらい食べちゃったかも~~~」と大満足。

(はい、私も10個ぐらいいただきました)

材料はもちろん、調理器具から調味料、何から何までそろえてくださった

松浦さん、ありがとうございました。野菜は大槻さんの畑から。

ご提供くださいました皆さん、調理をしてくださった皆さん、本当に

どうもありがとうございました。一緒に調理をしていると、ちょっとした

コツや知恵を伝授していただけるのもうれしいもの。勉強になりました!

……とだけ報告すると、私はわざわざ芋煮のために出張したようですね。

翌日は、午前と午後に、公立高校の元校長先生を現場にご案内したり

読書感想文コンクールへのアドバイスをいただいたりと、しっかりお仕事もしてきました!

今月も2回ほど名取出張がひかえています。これまでは、冬の間に現場入りする

機会はほとんどありませんでしたが、これからは本数調整伐も始まりますので

冬も名取通いが続きそうです。

海岸林で鳥見ing(2022/11/19追加情報)

地元ボランティアの三浦です。先日のブログの「ベニマシコ」について、追加の情報をお送りします

いきさつは、当日海岸林中央の三和ゲート付近に止めた車の窓ガラスに、羽毛がこびりつくくらいの強さで衝突し、脳振とうを起こしたらしく、ぐったりし地面に落ちたところをどなたかが見つけ介抱しようと事務所まで連れてきました。ブログの写真は、鳥は体温が高いので、温めようと優しくつつみ、保温しようとしていたところのものです。

具合が悪いので、ちぢこまり一部しか見えなかったのでヒナの様に見えたのかと思いますが、実際はオスの成鳥です。追加で全身写真を送ります。その後、自力で飛んで、近くの木にとまりました。無事復活することを祈ります。

ベニマシコ

スズメ位の大きさで、ヤブを移動し、タデなどの実を食する冬鳥です。名前の由来を調べたところ、全身が赤色で、さらに猿のように顔が赤いことに由来するそうです。漢字で「紅猿子」と書きます。 紅い色はメスにはなく、名前はオスの色からついたと思います。

cf. 追加情報で、状況がよくわかりました。私、復活して飛び立つところだけ見ました。クロマツ林の一番下の方でよく見ます。ちょこちょこ動き回りますね。吉田

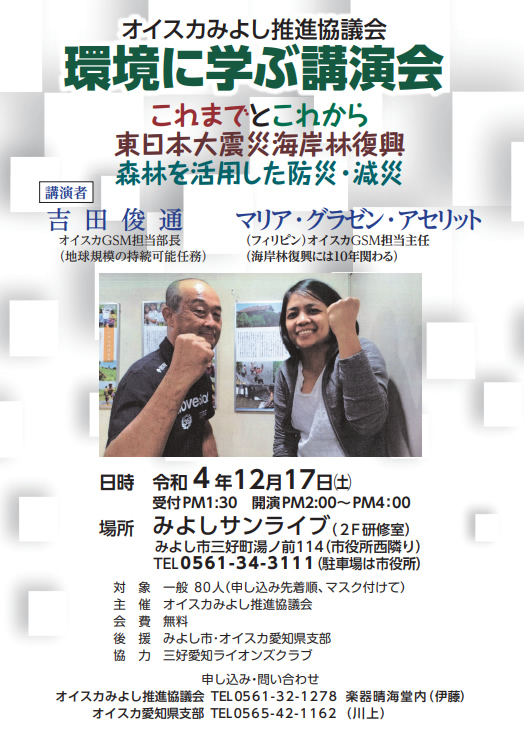

12月17日(土) 愛知県みよし市で講演をします

吉田です。私たちは少人数で、なかなか自主企画で講演会・活動報告会はなかなかできないので、各地のオイスカ支援者の方たちは、見るに見かねてセッティングしてくれます。オイスカ愛知県支部や参加の推進協議会は、毎年1回以上開き続けてくださっています。

今回は私の部のグラゼンさんと、海岸林だけでなく、海外の話もさせていただくことになっていました。クローズな会合ではないので、近隣にお住まいの方でお時間があれば、ぜひいらしてください。

お問い合わせ・参加申し込みは、オイスカ中部日本研修センター(担当:川上)まで。 電話番号:0565-42-1162

吉田です。最近の上空から撮った写真などがいくつかあるのでご報告を。まずは、先日福岡・佐賀出張から仙台への帰路の写真から。

福岡から日本海側を通り、磐梯山や猪苗代湖を越え、宮城県南部の亘理町上空を通ります。中央の川は阿武隈川、写真左上に名取市海岸林や広浦が見えてきます。あっという間に着陸なので、カメラを構えこちらも準備態勢。

写真手前は岩沼市、上の方が名取市です。広浦やビニールハウス群がわかりますね。

太平洋上で旋回。名取市海岸林は真正面に見えてきます。ここからは本当にあっという間。何度見てもドキドキします。カメラを持つ指まで汗ばむような感じです。

ちょっと脱線。先日、大阪からボランティア参加したUSJの奥田さんが撮った写真です。富士山。絶景のあまり、放っておけず。

話しを戻します。これは去年の10月に撮った写真です。

これは11月18日に奥田さんが撮った写真です。

最後に、名取市役所1階ロビーに掲示されている写真です。2021年3月撮影と書いてあります。

これは震災前の2008年。*いまは撤去されています。

海岸林で鳥見ing(2022/11/19)

地元ボランティアの三浦です。久しぶりですが、11/19のボランティアの日に見た鳥の話題をお送りします。

今回登場するのはチョウゲンボウです。ハトとカラスの中間位の大きさのハヤブサの仲間。主に崖のくぼみ、横穴に巣をかまえ、昆虫や小鳥などを餌とする留鳥です。

不思議な名前ですが、由来をネットで調べたところ、昔、飢饉の村を救った「長元」という僧に縁があった鳥だからとか、トンボをゲンゲンボウと呼ぶ地域があり、それが転じたとか諸説ある様です。

写真は今年のボランティア最終日、名取事務所の駐車場で、ボランティアがお昼のご馳走を食べているときに撮ったものです。

成鳥のメスの様で、しきりに事務所付近上空を飛び回っていました。普段よく目にする羽ばたいて滑空する飛び方に加え、何の為か急に反転する動作を繰り返していました。撮影した写真を見てその理由がわかりました。

空中でトンボをキャッチしようとしていたのでした。少しピンボケ気味の写真ですが、目を凝らして見て下さい。トンボを食べているのがわかりましたか?おなかの足しになるのかなあ?

cf. 三浦さんが昼飯の時、空を見ていたのを、思い出しました。鳥の本に名前が出てくるぐらい詳しいんですよ。2013年からずっと手伝いに来てくださってます。休みの日に僕が現場に居ると、突然クロマツの中からひょっこり出てきたこともありました。お互いに探鳥。ひきつづき、月1回ペースぐらいの勢いで鳥ブログをお願いしますね。そういえばあの日は、松浦パパが、ベニマシコのヒナを見つけましたね。(吉田)

あとで逃がしてあげました

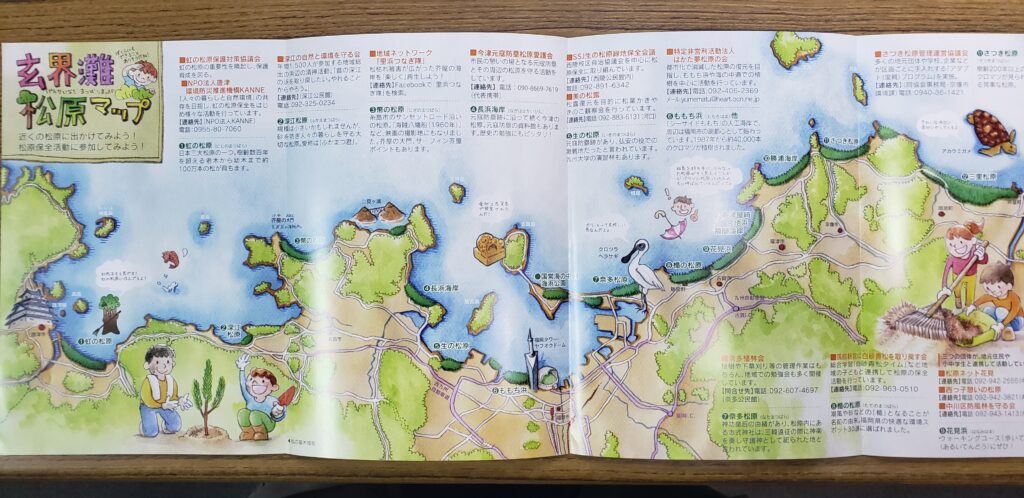

吉田です。サントリー東北みらい基金からの助成、IBEXエアラインズの支援で、12月9日~11日、宮城の高校生・大学生4名を引率して、福岡・佐賀の玄界灘海岸林群を案内するため、視察・打ち合わせしてきました。以下、彼らの予習を兼ねて、行動予定に沿って書いてみます。

12月9日(金)9時に仙台空港1階センタープラザ集合です。仙台空港発は10時15分、IBEX機で。仙台からの引率は、IBEXの谷川さんと、オイスカの小林省太アドバイザー(元日経新聞論説委員)、林久美子課長。福岡で私と本部職員もう一人と合流。総勢9名です。

私が下見に出た日は運よく海に向かって離陸したので、一瞬だけ眼下にわが名取の現場が見れました。ただし、日によっては山に向かって離陸することもあります。その場合は見れません。イメージは下の写真のような感じです。

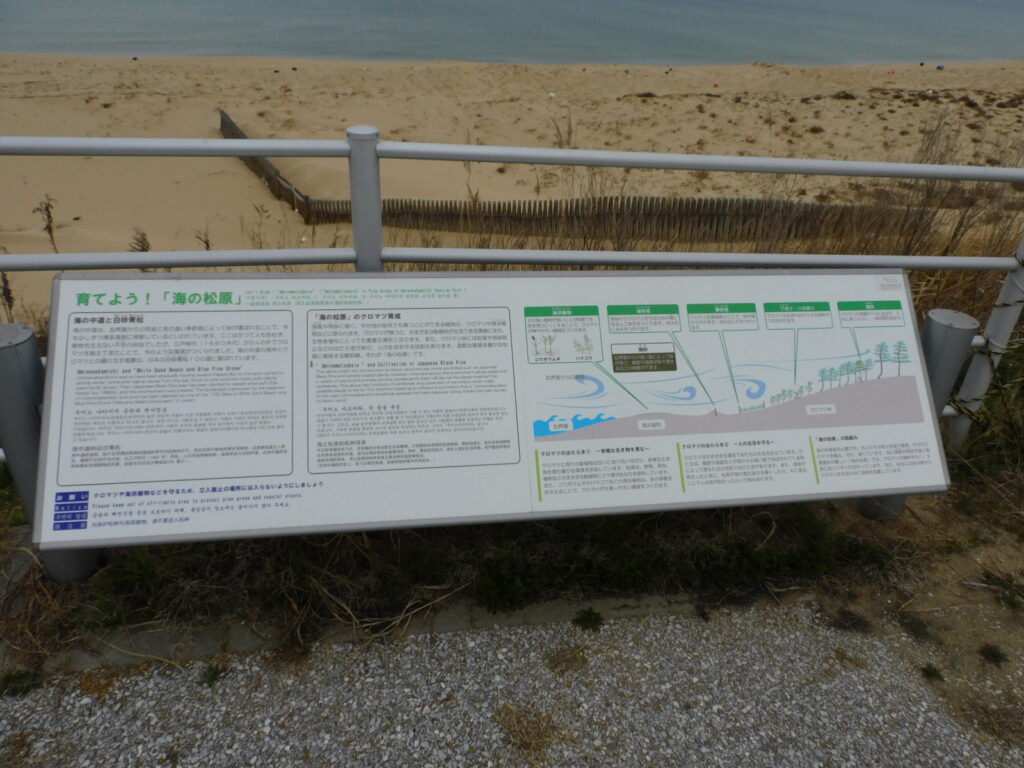

それから1時間余りで福岡空港に着陸のアナウンス。北九州市街が見えてくると、海沿いに三里の松原が遠くに見えてきます。幅が1㎞もあるそうです。さつき松原、勝浦海岸、津屋崎宮地浜、花見海岸、楯の松原が見えます。

高度をグンと下げていよいよ福岡空港へ。左は奈多松原(雁ノ巣砂丘)、右は海の中道海浜公園の松原と、金印が発掘された志賀島が眼下に見えます。機窓から見ると、福岡市街は松原によって飛砂から守られていることがよくわかります。名取の広浦と福岡湾の共通点もわかるかもしれません。

福岡空港12時20分着。ワゴン車に乗り、昼食後(どこで食べようか、まだ検討中)、まずは「生の松原」(いきのまつばら)を歩きます。元寇土塁が松原の中にあります。駐車場がない・・・困ったなあ。ウオーミングアップで松原の一番内陸側から砂浜まで散策しながら、林の中の違いでも見てもらおうかな。海岸林背後はまさに古くからの市街地です。

ずっとワゴン車で移動します。毎度の車中の時間は、質問を聞いたり、感想を聞いたり、海岸林以外もいろんな話をしましょうね。

宿泊拠点はオイスカ西日本研修センター。フィジー、モンゴル、東ティモール、インドネシアなど海外から有機・減農薬農業を1年間学びに来た研修生やフィリピン、ミャンマー、パプアニューギニア、日本のオイスカ職員との交流会をやってくれるようです。みんな日本語を話しますから安心ください。

一夜明け、7時からの朝食を済ませたら早々に発ち、佐賀県唐津市の「虹の松原」に行きます。スムーズに行けたら、虹ノ松原駅から車で10分の鏡山山頂から絶景を見たいです。ちょっと寒いかもしれないけど。トイレはここで済まさないとね。9時45分には駅前に集合。すぐ近くで「育樹体験」。細い雑木を鋸で伐ります(除伐と言います)。林野庁佐賀森林管理署の署長さん(偶然にも、仙台森林管理署で海岸林復旧に関わってこられた方です)を筆頭に職員の方々や、NPO法人「唐津環境防災推進機構」(KANNE)の皆さんなどにお世話になります。KANNEさんのホームページは必ず見ておいてください。全国で一番市民参加が進んでいるのが虹の松原だと思います。地元の高校生有志とペアになって作業するそうです。軍手と雨具は各自用意してくださいね。名取ほどではないですが、作業中に小さなバカが着くかもしれません。雨具のズボンを履くとイイですよ。お昼は「唐津バーガー」かな。松原の中にお店があります。近くを散策もしましょうね。ゴミのなさにもビックリです。松くい虫の被害も最大限食い止めています。

午後は少し車で移動して「松葉搔き体験」を1時間ぐらい。その後、福岡県糸島市の弊の松原(にぎのまつばら)に立ち寄ります。かつてマツクイムシ病で壊滅的被害を受け、再植林されています。背後には農地があります。そこから1時間余りで、オイスカ西日本研修センターです。

(撮影:2015年)

最終日は日曜日。ちょっとだけゆっくり起きて、午前中は会議室で振り返りを。終わったら奈多松原近くの「牧のうどん奈多店」で名物のうどんで昼食を。この後、奈多松原(雁ノ巣砂丘)を車で横断しながら海の中道海浜公園へ。砂丘背後は市街地です。JR香椎線の線路も飛砂に晒されていることもわかります。全国どこでも防災上重要な場所は、往々にして意図的に「公園化」しながら徹底管理することがあります。ここは国土交通省が所管しています。松原の中を豪快にママチャリでサイクリング。名取のサイクリングコースよりも巨大です。

そして、空港へ。ゆっくりお土産を買う時間を作りたいです。福岡空港発は16時半。仙台空港着は18時20分。残念ながら、夜だから、名取の海岸林は見えませんね。出発の時に見れる方向に飛び立てばいいのですが。

安全に、いい学びが出来るように、しっかり準備します。

11月19日、今年最後のボランティアの日レポート

吉田です。またブログ更新を怠けてしまいました。10月~11月前半は、支援企業や行政など関係機関訪問に没頭していました。気合を入れてスーツを新調し、行く先々で「作業着じゃない」違和感をまき散らしながら。

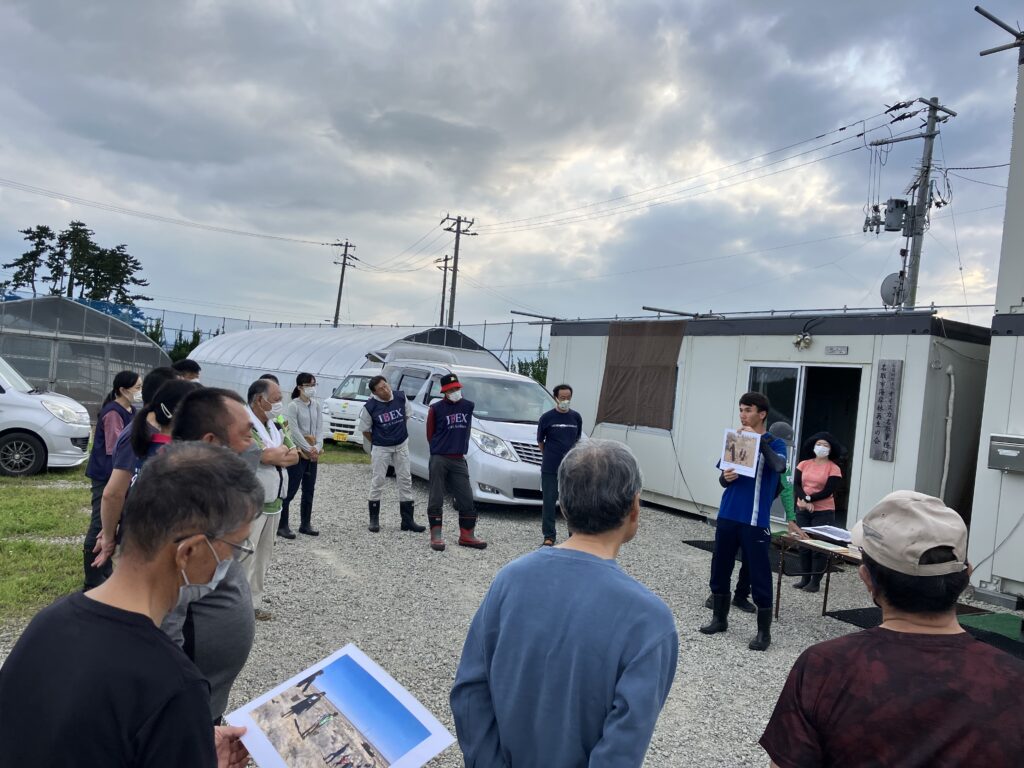

公募最終日、「コロナ禍でなかなか来れなかったー」という人が続々と。さすがに断るのも忍びなく、あれよあれよで定員をはるかに上回り、70名にご参加いただきました。

半数以上が宮城県在住の方ですが、青森から山口県の方まで。JR連合の荻山会長以下10名、IBEXエアライン10名。東京海上10名、ANAの勝手連的ボランティアチーム「ANAスカ」のリーダー3名、USJ5名。嬉しかったのは、卒論の参考のために、山形県酒田市から来てくれた初参加の女子大生さん。たくさんの方から聞き取りをして、懸命にメモを取っていました。来年はコロナ前のように若い世代の参加を増やすことがテーマです。

11月は毎年恒例の「生長モニタリング調査」ですが、この段取りは、1年で一番厄介です。配車の都合、経験度合い、作業の難易度、立地などを踏まえて、状況変化がなくなる前日夕方に浅野さんと作戦会議します。そして、ロジの最終決断は浅野さんに託します。浅野さんの号令以下、「右へならえ!」です。前日午後から参加の東京海上さん10名の受け入れに、地元の大槻さん、松浦パパのほか、森さんも助太刀に来てくれました。この3人の存在は大いに翌日に関わってきます。本当に心強い。

これまで年30回?×10年、ボランティアの受け入れをしていますが、毎回必ず、ほどよく緊張します。ですが、「皆さんおはようございます!」と言った後は、完全に吹っ切れるのも常です。11月5日の公募日で、33ヵ所の調査地の半分は終わらせています。急ぐこともありません。何年か前までは、未経験者ばかりで計測ミスも多く、よく木が「縮んで」いましたが、いまではミスもほぼなくなりました。

公募最終日は、「芋煮」も恒例になりました。地元ボランティアの松浦ママは前日から準備。ママを中心に、「現場には行かない!」と割り切って食事作りに専念するママ達多数。うち岐阜県民一人(笑) 前日にウズベキスタン出張から帰国した林久美子課長もママチームに。松島森林総合の佐々木社長と藤沢さんは、久々の「カキ小屋」。午後のやる気が一切起きないような、ご馳走が並びました。

調査が早く終わることは織り込み済み。午後は、防風垣撤去工事で少し荒れてしまった、広葉樹ゾーンの手直し。来月からプロが本数調整伐をするのですが、その搬出の際、排水溝が草で見えなくなって転んでしまうような状況だったことや、広葉樹自体の存在を示す支柱の差し直し、枯れ草の刈り取りを。500m×10mを2時間で完了。「やっぱりタダでは帰らせてもらえない」との声が聞こえてきました。

今年は約800人のボランティアが来てくれました。コロナ禍前の状態にほぼ回復した感があります。葛との戦いも、納得いくまで存分にできました。この戦いの継続は、「強い森づくり」の観点においても、将来きっと大きな違いを生むことでしょう。面白くて仕方ないって感じで、ほぼ病気です。皆さん、本当にありがとうございました。怪我なく無事終えて、ホッとしてもいます。

来月から現場は本数調整伐15ha。1月19日(土)、2月4日(土)は、個人申込者のみ30名程度、ボランティアを募集する方向です。講習会的に。12月中旬ごろから募集開始します。