仙台駅東口の前田建設工業㈱工事現場の仮囲いに

「私たちは企画力と実践力には多少自信がありますが、

あきらかに弱いのは広報力と資金力」いつも支援者の方に申しあげてきました。

また、「なぜ震災復興で海岸林なのか」「海岸林って何か」「なぜクロマツなのか」

まず企業であればご担当自身がよく理解し、できれば

「その企業らしい方法で、広報啓発に協力してほしい」

「隠匿の美学ではなく、会社の姿勢を、社会や顧客、従業員に示してほしい」

「本業を活かしてほしい。顧客はもちろん、最も大事な従業員への浸透度が高くなる」

そう一貫して申し上げてきました。

「何が何でも10億円集めなければならない。ボランティアも年間1,500人来てほしい。

ですが、よく意味を説明せずお金集めに走りたくない。ほとんど意味をわかっていない

ボランティアにも来てほしくない。仕事の質が落ちるから。

だから広報啓発、情報公開、説明責任の遂行を極めたい。

多くの人から少しづつ。どれだけ多くの方から寄附や支持を得たかが最上位成果指標の一つ」

「企業団体のご担当次第で、各組織の取り組みや社員ボランティアの良し悪しが決まる」

などとも延々申し上げました。

おかげさまで、巨大なチーム海岸林を築くことができたと感じます。

属する各支援組織・企業の取り組みは、熱意は申し分なく、内容も実にユニーク。

皆さんそれぞれ、「わが社らしさ」を存分に発揮して、常にSomething Newが出てきます。

各組織の横のつながりの形成にも力を入れてきました。

そこで前田建設工業㈱。

オイスカは創立54年。

工事現場の仮囲いを使って広報していただいたのはおそらく初めて。それができるのは建設会社だけ。いつもボランティアに来てくださる東北支店の皆さんの発案だったようです。設置第1号は、仙台駅東口のヨドバシカメラ南側のホテル建設現場。

「あまりに当たり前すぎて、そんなにお礼を言われると…」とご担当の方。よほど気に掛けてくだっているから、その当たり前のことを当たり前に発案できるのだと思うんです。

いや~こういうの嬉しいんです。発案から数日で全てが整ったと思います。

この4年で7つのシステムを構築したと自己評価していますが、その一つが広報戦略です。「囲い込み戦略」と自分では言っています。

法人・個人問わず、心からの熱意なしには、効果を発揮するには至りません。

海岸林再生プロジェクト視察報告 その2

(昨日からの続きです)

二日目は、松島の旅館を8時過ぎに出発して9時に北釜耕人会のビニールハウスに到着した。

昨晩の大雨はどこかに行き、変わって山からの強風が私たちを迎えてくれた。

昨日に引き続き、私たちはハウス内の除草作業を進めた。

昨日に引き続き、私たちはハウス内の除草作業を進めた。一部の者は桜井さんと一緒にバケットのついたトラクターを使って、昨日から取った草を片付ける作業を行った。

研修生の作業を進める手のスピードは、この日も衰えることなく、次から次へとハウスを移動しながら草を取り除いていった。

休憩をはさむことなく昼までの3時間みっちりと作業を行い、昼食には近所のコンビニで買ってきた弁当をハウス内に広げて食事をとった。

桜井さんのはからいで別の場所で出荷作業をしていたお母さん達も呼んで頂き、賑やかな昼食会となった。

名取市に赴く前に、研修生にはある程度の説明をしてきたが、

北釜耕人会の皆さんが被災されて避難所での生活からどのようにして自ら立ち上がり、

農家として誇 りを持って今日まで栽培経営をされてきたのか直接お話しを伺い、

改めてその強い思いにふれる事で、研修生も多くの事を学ぶ事が出来たのではないかと思われ る。

「避難所生活の中で朝昼晩食料が配給されて、

食べては寝る生活を送っては人間おかしくなってしまう。やっぱり人間働かなければダメだ」

家や田畑、身内の方を津波に流された方もおり、精神的にも追い込まれている状況の中で、

その言葉の持つ意味や力強さは普通の人では計り知れないものがある。

研修生も数日後に帰国を控え、

「日本での約1年間の研修の成果を国の発展に貢献したい」

「村人たちに有機農業を教えたい」

と軽い気持ちで話しているが、人のために何かしたいと考える前に、

自分自身がどう生きていくべきなのか、その本質の部分を考えるきっかけになれば良いと、

話を伺っていてつくづく感じた。

そして、話の後半で津波に襲われた時の生々しい体験談を伺った。

目に涙を浮かべる姿を見て、心の中で申し訳ないと思いながら話を伺いました。

今もなお心に重く残っている記憶や身内を亡くした強い悲しみを抱えながら

必死に頑張ってこられた耕人会の皆さんの強さに・・・・・・(適当な言葉が出てきません)

短い時間ではあったが、一緒に作業をさせて頂きながら、

このようにお話を伺う事が出来て本当に貴重な時間を過ごさせて頂いた。

もし、作業も何もしないでただ来て話を聞いて帰るだけでは、

恐らく伝わらない心の部分があると私は思っている。

何でも体験して、少しでも同じ空気を吸って、

その時間を共有する事で深まる理解度は計り知れないものがある。

今回2日間にわたって、短い時間ではあったが研修生それぞれの心の中に

刻み込まれた思いがあったのではないかと思われる。

大きな希望と不安を抱きながら帰国を控えている研修生に対し、

今回の海岸林再生プロジェクトの視察は本当に有意義で、

今後彼らが高みを目指して進んでいくための大きな力となりました。

今回このような経験をさせて頂いた北釜耕人会の皆様と、

案内をして頂いた本部の吉田副部長に心より感謝申し上げます。

海岸林再生プロジェクト視察報告 その1

はじめまして。西日本研修センターの豊田です。

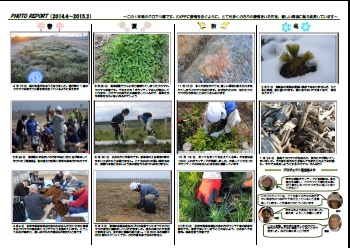

3月9日~10日にかけて、オイスカ本部の吉田副部長の案内のもと、

帰国を直前に控えた研修生12名を連れて、海岸林再生プロジェクトの視察と、

再生の会のメンバー(北釜耕人会)が栽培している小松菜ハウスでの農作業体験に

参加させていただきました。感想など含め、報告させていただきます。

今回で3回目となる名取市の訪問は、昨年と比べて被災された地域における農地の復旧、ビニールハウスの建設など、見違えるほど作業が進められていた。

そして、昨年に植樹されたクロマツの苗は、素晴らしい活着率ですくすくと成長していた。

過酷な条件の中でも力強く成長していくクロマツを見て、多くの人達の思いが沢山つまったこの命の成長が、復興のシンボルとなっていくと強く感じた。

徐々に被災当時の傷跡が消えていく中で、吉田副部長の案内のもと、再生の会鈴木会長の被災したご自宅や閖上地区を回る中で、当時の津波の被害状況やそのすさまじい威力を目の当たりにして、研修生も津波の恐ろしさを改めて実感することができたようだった。

被災地の見学を終えた後、私たちは北釜耕人会のメンバーの農園に行った。

北釜耕人会の皆さんのビニールハウスも栽培面積が増え、3家族で80aのハウスで年4回小松菜の栽培を行っているとの事であった。

北釜耕人会の皆さんのビニールハウスも栽培面積が増え、3家族で80aのハウスで年4回小松菜の栽培を行っているとの事であった。1日目の農作業体験では、桜井さんから指導を頂きながら収穫を終えたハウス内の除草作業を実施した。研修生とスタッフ合わせて15名と、MUFGより参加された3名を含む計18名の作業

チームは、いつも以上にギアの入ったスピードで次から次へと草を土から取り除いていった。

今回は小松菜の出荷作業が忙しく、桜井さんのみが対応して頂けたという事で、作業を進めながら話を聞くことが出来たのは数人の研修生ではあったが、桜井さんの方から研修生の国の様子などの熱心に問いかけて頂き、研修生も耳をいつも以上に大きくしながら受け答えをしていた。

午後2時から作業を始めて4時過ぎに終了したが、

研修生の作業を進めるスピードは最後まで衰える事なく、

6棟のビニールハウスの除草作業が終了した。

帰国前にも関わらず、研修生の作業に対する集中力は、こちらが関心するほど強いものがあった。

この日の宿泊は、いつもの松島の温泉宿「霊泉亭」にお世話になり、熱くて入れないお風呂と夜の懇親会におおいに盛り上がった。

明日に続く・・・・・・

三菱UFJニコス㈱のご配慮で、4月12日(日)21:00~21:55

「DEAR PARTNER」(Tokyo FM、FM Aichi/Osaka/Fukuokaで放送予定)でご紹介いただくことになりました。

番組ホームページ

三菱UFJニコス㈱のご担当者のみなさまには、

「私たちはたくさんの顧客がいますから。それを活かす形でプロジェクトに協力したい」と

啓発普及のための「囲い込み戦略」に深く共鳴くださっています。

カード会員情報誌「Partner」は確か年8回×100万部。

表紙を開けるとそこに毎号、当プロジェクトが出てきます。この刷り込みは効果絶大。

寄付額も、社員ボランティアも本当に大きな存在です。

何といっても、震災直後、真っ先に支援を決めてくださった御恩は忘れません。

3月23日、収録のため、同社ご担当お二人と一緒に東京・半蔵門のTokyo FMに行ってきました。

「今日はめずらしくスーツですね」と言われてしまった・・・・・・。

確かにめったにスーツを着ることがなくなった。

経済同友会などでも「奴は作業着がスーツ」と認知いただいている。

ワンチャンスの収録前に、情報交換をかねて昼食を。

お相手いただく松任谷正隆さんと中井美穂さんの役割分担や、収録の傾向など

事前にインフォームくださったので、不慣れなぶっつけ本番に心の準備ができました。

「収録は2時間かかると思っていてください」

10年以上前、NHKの取材と収録で、6時間×3日ぶっ通しというのも経験したので大丈夫。

収録はあっさり始まった。

流れに沿って、聞かれるがままと思っていたけど、

覚悟もしていた「脱線」には至らず、本当に丁寧に話を聞いていただきました。

全体的には、海岸林のことよりも、オイスカとはとか、私個人のことにウエイトが占める

流れになった気がします。なぜオイスカに入ったのかなど。

つくづく、自己採点は50点ぐらいです。

気が付いたら、地が丸出し。

言葉遣いが悪いし、話は下手だし~。

放送作家の平河みえ子さんが、

「私、オイスカの海外の現場に行ったことがあるんです」と言ってくださいましたが、

編集に苦労させてないかなあ~

本当は、NHK BS「(中井さんのご主人の)古田敦也のプロ野球ベストゲーム」の

感想とか、のどから出そうなぐらい話したかった。

近鉄の「代打、逆転、満塁、サヨナラ、優勝決定、ホームラン(2001年)」も

「ブライアントの4打席連続ホームラン(1989年)」の録画も見たばかりだったし。

たくさんのご寄附ありがとうございます

お久しぶりの投稿です。

こんにちは 海岸林担当 鈴木です。

この3月11日で東日本大震災から4年という歳月が流れ、被災された方々の想いとは逆に震災の風化がささやかれています。

日々、海岸林再生プロジェクトと向き合っている私にとっては、何もなくなってしまったあの地に植えられたまだ小さなクロマツの成長、プロジェクトに携わっている方々の生活など、震災は常に頭から離れません。

日本全国の多くの方々に、プロジェクトについて、また震災について想いを寄せるきっかけになればという気持ちもあり、プロジェクトの写真などを掲載したニュースレターを3月6日に送らせていただきました。

お手元に届いたと思われる数日後から、たくさんの想いがご寄附というかたちで寄せられています。

受領証をお送りする作業が追いつかないほどです。

一枚一枚、ご寄附くださった方のお名前を見ながら、感謝の気持ちを込めて、受領証にひと言お礼の言葉を添えさせていただいていますが、ついつい想いの分だけ力を入れてしまい、書く手が痛くなってしまうほどです。これも嬉しい悲鳴です。

改めて、ご寄附くださったみなさまに感謝です・・・本当にありがとうございます。

こうしてプロジェクトの輪がさらに広がっていることを実感しています。

内陸防風林施工前

4月中旬には、仙台空港横などの「内陸防風林」再生への追加協定が締結となるよう調整中です。

手続き、境界画定。地拵えなどが済んだ個所から、毎年随時、追加協定となることでしょう。

3月10日、当面の合計10列の端から端まで、「施工前」の写真撮りに行きました。

ラーメン屋の「ねぎっ子」に行くたびに毎度毎度見ていましたが、一息で、完璧に、舐めるように見るのは初めてです。

樹齢は70年。のべ400人を超える共有林です。地権者の承諾は満場一致の様子。

保安林設定は昭和55年(1980年)。

県庁の方曰く「保安林に指定してある内陸防風林は、沿岸部には名取にしかない」

突風で有名な宮城県白石市の㈱宮城ニコンプレシジョンのすぐ近くでは見かけましたが。

10列中7列は空港北側のビニールハウスを守るように30m~500m。幅は8m。

他は、長いものは1km。この10列以外にもまだあります。

地盤沈下真っ只中の場所に位置するため、塩分に触れた時間が長く、震災後、時間をかけて衰弱し、松くい以外の虫が次々侵入したように見えました。

他の地盤よりも明らかに高い。ちゃんと排水路も作ってある。

昔の人はよくやったものと感心します。

つい先日、太田猛彦先生(東大名誉教授・林野庁「海岸林」検討会座長)といつもの

「情報交換」を電話でしていた際、「僕は松くい虫がエボラ出血熱のように見える。

内陸防風林に着手する際、くれぐれも対策を」とアドバイスされました。

広葉樹の「ナラ枯れ病」も恐怖ですが、まさにその通りです。

植栽樹種は、クロマツよりも松くいに強いとされる「岩手県産マツノザイセンチュウ抵抗性アカマツ」

海岸林も内陸側には、抵抗性クロマツを分厚く配置しています。

今年は、種苗組合を通じ気仙沼あたりのツバキ(園芸用でないもの)を5,000粒ほど入手。

播種育苗を経て、クロマツ植栽後に時期を空けて、林縁に植栽配置する予定です。

高木にクロマツ、低木にツバキというのが地元の希望。

植栽も管理も自分たちで!とやる気満々。

参考:愛知県田原町「伊良湖開拓海岸防災林&内陸防風林」

静岡県浜松市「三方原内陸防風林」

3月11日、佐々木統括と二人で事務所にいた時、

「葉っぱの色が変わってきたなあ~」と事務所の窓から育苗場を見て。

「樹液、上がってきたんだよな」と。

私の観察力は、佐々木統括の膝元にも及ばず。

農家の方たちも、気温の上昇を感じて、「ナッパ(小松菜)が伸びる~」と言い始めた。

寒いときは伸びが悪いから、お孫さんの子守を随分してました。

ナッパもクロマツも忙しくなる。

現場に行くと。

窒素不足で一面の「黄緑色」だったはずの、クロマツの色が緑色をおびている。

水捌けが悪く、変わるに変われず、枯死ギリギリを耐えているものが一層際立っているかに見えます。

これから三寒四温で、寒の戻りもあるでしょう。

寒風、乾風も、突風もあるでしょう。

この前のような大雨が降り、水が抜けないこともあります。

去年は3月末にまとまった雨が降りました。

雪もまだ降るはずです。一昨年は4月21日に大雪が降りました。

いよいよ、本当の厳しい季節、到来。

樹液が上がってきたからこその。

がんばれ。俺たちの松。

「海岸林再生プロジェクト」の現場は仙台空港の近く。

育苗場から植栽地まで車で移動をする時によく見かけるのは飛行機の写真を撮ろうと三脚を置いてそのタイミングを待つ人たちの姿。

よく鉄道ファンを「鉄男」、鉄道の写真を撮るのが好きな人たちのことを「撮り鉄」と呼びますが、航空機ファンやその写真撮影が趣味の人たちのことはなんと呼ぶのだろうかといつも考えていました。先日、プロジェクトに協力してくださっている菅さんが「ソラ男」と納得の答えをくれました。

植栽現場には誘導灯があり、仙台空港に着陸する飛行機がお腹を見せて真上を飛んでいきます。そんな時はソラ男さんやソラ子さんならずとも、ついついカメラを向けてしまいます。

先日全日空商事のおもしろい取り組みをご紹介しましたが、

ソラ男さんたちにとって垂涎モノの魅力ある商品はほぼ完売。

座席に申し込みが326件もあったことにびっくり!!

操縦桿が操縦士バージョンと副操縦士バージョンとあることにもびっくり!!

窓をライトスタンドに再生した商品にまだ少し余裕があるようです。

ソラ男・ソラ子でなくてもぜひチェックしてみてください。

全日空商事 復興応援プログラム

3月15日に開催された“歩こうツアー”には多くの地元の方たちが参加してくださいました。

皆さんおっしゃっていたのは「全国から皆さんボランティアで来てくれているのに、地元が何もしないわけにはいかないよね」ということ。

オイスカが長年取り組んできた海外ボランティアと同じだなぁと思いました。

海外植林ボランティアに参加された方から「自分が参加するためにかかる費用をそのまま現地に支援したほうがもっとたくさんの木が植えられるのではないか」との声を聞くことがよくあります。

でもそれは違います。「日本人がわざわざ時間とお金を使ってまでやるほど植林って大事なことなんだ」「日本人と一緒に植えた木を大切にお世話しなくちゃ」と現地の人たちの気持ちが変わっていくことに大きく貢献しているのです。

まだまだボランティア活動に参加してくださる名取市民は少ないのですが、全国の皆さんが活動しているのをしっかり見てくださっているのですね。

先日東京のオイスカ事務所にプロジェクトの話を聞きに来られたある企業の方もおっしゃっていました。「震災復興支援の一環で名取に行った時、地元の方からオイスカさんが海岸林再生の活動をやってると聞いて関心を持ちまして……」と。

今はまだ参加するには至らなくても、今回のツアーのようなイベントや植樹祭などを繰り返し開催していくうちに、きっと足を運んでくれるようになるはず・・・・・。そう期待しています。

横から見たハイエース

本部・海外事業部の菅原弘誠です。

昨日UPされたハイエースのハマり事故。

私は横から見ており、対応の後押しをしていました。

その際に驚いたのは、日本のJAFのサービスの素晴らしさです。

市街地から離れた海岸林再生事業の活動地でも、

ハマってしまった僕たちを助けるためにJAFはすぐに出動してくれました。

そして、その救出作業の手際の良さ、驚きました。

昨年の9月まではフィジーに駐在していましたが、フィジーではまったとしたら、

近所の人たちがトラクター(もしくは馬かな)などで助けてくれますが、

ここまでスマートな救出劇にはお目にかかれません。

やはり日本は素晴らしい国だな~~と感心していました。