海岸林で鳥見ing(2022/11/19)

地元ボランティアの三浦です。久しぶりですが、11/19のボランティアの日に見た鳥の話題をお送りします。

今回登場するのはチョウゲンボウです。ハトとカラスの中間位の大きさのハヤブサの仲間。主に崖のくぼみ、横穴に巣をかまえ、昆虫や小鳥などを餌とする留鳥です。

不思議な名前ですが、由来をネットで調べたところ、昔、飢饉の村を救った「長元」という僧に縁があった鳥だからとか、トンボをゲンゲンボウと呼ぶ地域があり、それが転じたとか諸説ある様です。

写真は今年のボランティア最終日、名取事務所の駐車場で、ボランティアがお昼のご馳走を食べているときに撮ったものです。

成鳥のメスの様で、しきりに事務所付近上空を飛び回っていました。普段よく目にする羽ばたいて滑空する飛び方に加え、何の為か急に反転する動作を繰り返していました。撮影した写真を見てその理由がわかりました。

空中でトンボをキャッチしようとしていたのでした。少しピンボケ気味の写真ですが、目を凝らして見て下さい。トンボを食べているのがわかりましたか?おなかの足しになるのかなあ?

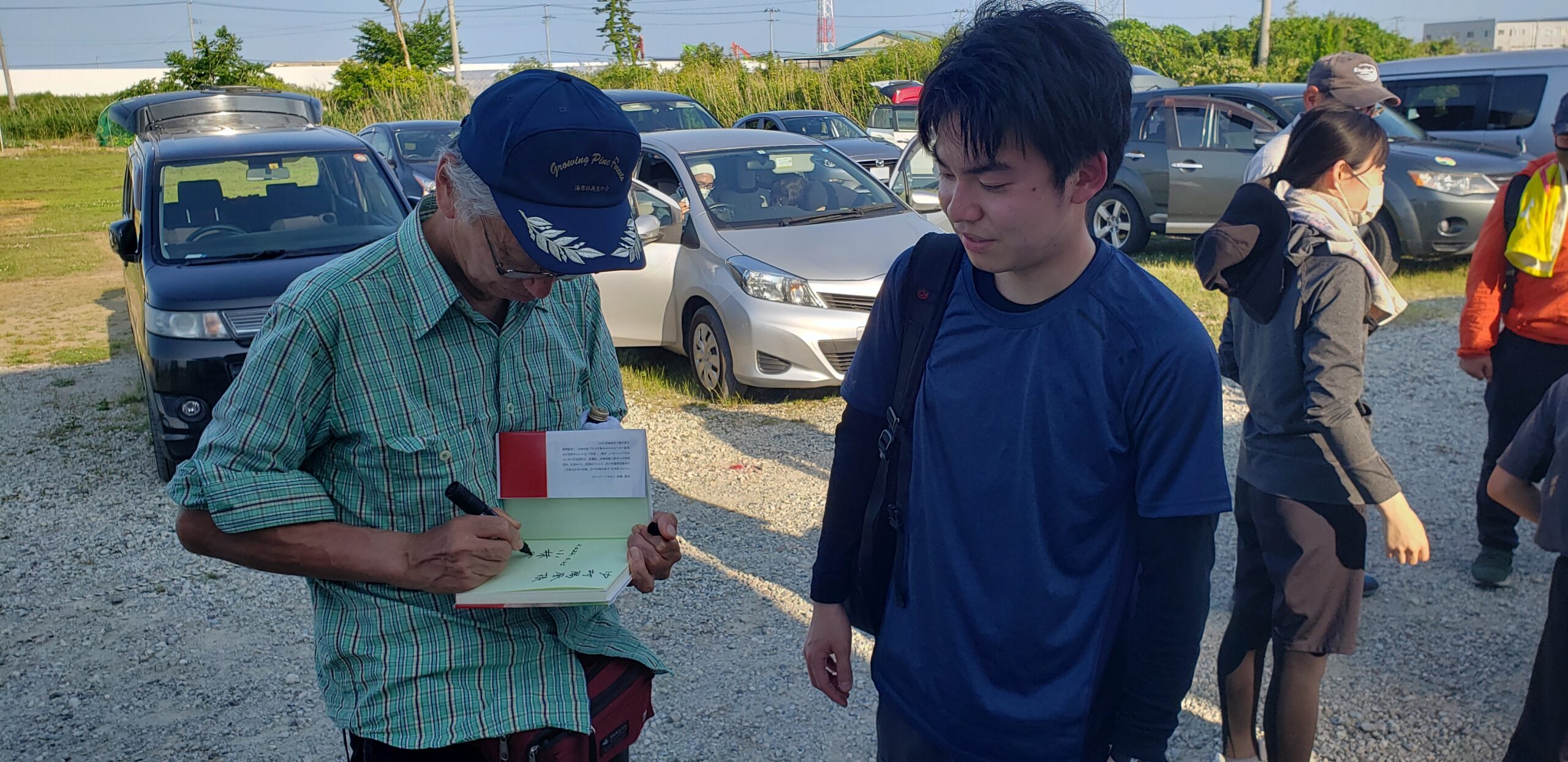

cf. 三浦さんが昼飯の時、空を見ていたのを、思い出しました。鳥の本に名前が出てくるぐらい詳しいんですよ。2013年からずっと手伝いに来てくださってます。休みの日に僕が現場に居ると、突然クロマツの中からひょっこり出てきたこともありました。お互いに探鳥。ひきつづき、月1回ペースぐらいの勢いで鳥ブログをお願いしますね。そういえばあの日は、松浦パパが、ベニマシコのヒナを見つけましたね。(吉田)

あとで逃がしてあげました

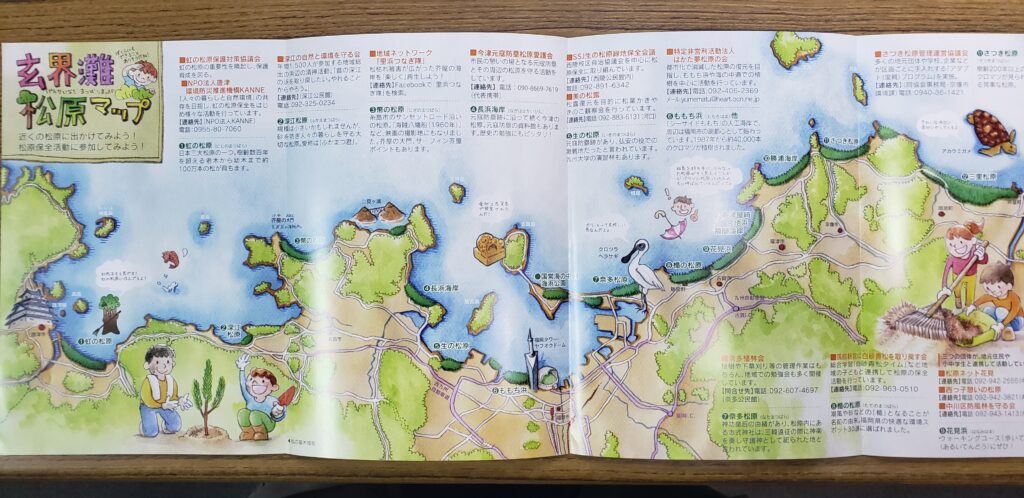

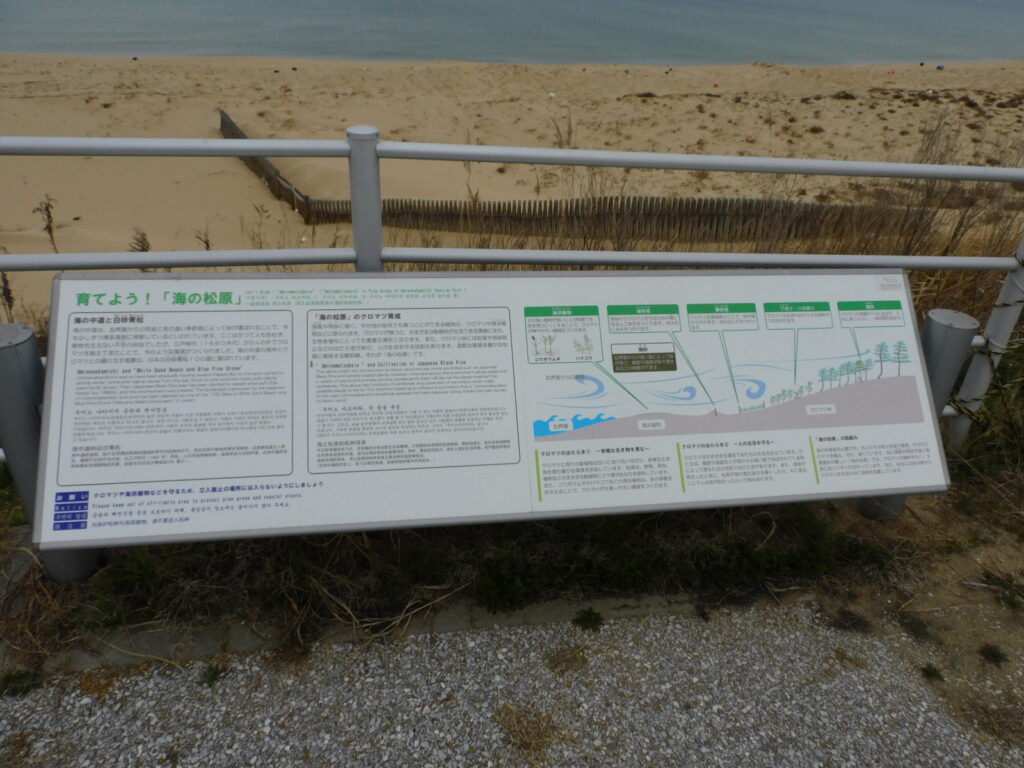

吉田です。サントリー東北みらい基金からの助成、IBEXエアラインズの支援で、12月9日~11日、宮城の高校生・大学生4名を引率して、福岡・佐賀の玄界灘海岸林群を案内するため、視察・打ち合わせしてきました。以下、彼らの予習を兼ねて、行動予定に沿って書いてみます。

12月9日(金)9時に仙台空港1階センタープラザ集合です。仙台空港発は10時15分、IBEX機で。仙台からの引率は、IBEXの谷川さんと、オイスカの小林省太アドバイザー(元日経新聞論説委員)、林久美子課長。福岡で私と本部職員もう一人と合流。総勢9名です。

私が下見に出た日は運よく海に向かって離陸したので、一瞬だけ眼下にわが名取の現場が見れました。ただし、日によっては山に向かって離陸することもあります。その場合は見れません。イメージは下の写真のような感じです。

それから1時間余りで福岡空港に着陸のアナウンス。北九州市街が見えてくると、海沿いに三里の松原が遠くに見えてきます。幅が1㎞もあるそうです。さつき松原、勝浦海岸、津屋崎宮地浜、花見海岸、楯の松原が見えます。

高度をグンと下げていよいよ福岡空港へ。左は奈多松原(雁ノ巣砂丘)、右は海の中道海浜公園の松原と、金印が発掘された志賀島が眼下に見えます。機窓から見ると、福岡市街は松原によって飛砂から守られていることがよくわかります。名取の広浦と福岡湾の共通点もわかるかもしれません。

福岡空港12時20分着。ワゴン車に乗り、昼食後(どこで食べようか、まだ検討中)、まずは「生の松原」(いきのまつばら)を歩きます。元寇土塁が松原の中にあります。駐車場がない・・・困ったなあ。ウオーミングアップで松原の一番内陸側から砂浜まで散策しながら、林の中の違いでも見てもらおうかな。海岸林背後はまさに古くからの市街地です。

ずっとワゴン車で移動します。毎度の車中の時間は、質問を聞いたり、感想を聞いたり、海岸林以外もいろんな話をしましょうね。

宿泊拠点はオイスカ西日本研修センター。フィジー、モンゴル、東ティモール、インドネシアなど海外から有機・減農薬農業を1年間学びに来た研修生やフィリピン、ミャンマー、パプアニューギニア、日本のオイスカ職員との交流会をやってくれるようです。みんな日本語を話しますから安心ください。

一夜明け、7時からの朝食を済ませたら早々に発ち、佐賀県唐津市の「虹の松原」に行きます。スムーズに行けたら、虹ノ松原駅から車で10分の鏡山山頂から絶景を見たいです。ちょっと寒いかもしれないけど。トイレはここで済まさないとね。9時45分には駅前に集合。すぐ近くで「育樹体験」。細い雑木を鋸で伐ります(除伐と言います)。林野庁佐賀森林管理署の署長さん(偶然にも、仙台森林管理署で海岸林復旧に関わってこられた方です)を筆頭に職員の方々や、NPO法人「唐津環境防災推進機構」(KANNE)の皆さんなどにお世話になります。KANNEさんのホームページは必ず見ておいてください。全国で一番市民参加が進んでいるのが虹の松原だと思います。地元の高校生有志とペアになって作業するそうです。軍手と雨具は各自用意してくださいね。名取ほどではないですが、作業中に小さなバカが着くかもしれません。雨具のズボンを履くとイイですよ。お昼は「唐津バーガー」かな。松原の中にお店があります。近くを散策もしましょうね。ゴミのなさにもビックリです。松くい虫の被害も最大限食い止めています。

午後は少し車で移動して「松葉搔き体験」を1時間ぐらい。その後、福岡県糸島市の弊の松原(にぎのまつばら)に立ち寄ります。かつてマツクイムシ病で壊滅的被害を受け、再植林されています。背後には農地があります。そこから1時間余りで、オイスカ西日本研修センターです。

(撮影:2015年)

最終日は日曜日。ちょっとだけゆっくり起きて、午前中は会議室で振り返りを。終わったら奈多松原近くの「牧のうどん奈多店」で名物のうどんで昼食を。この後、奈多松原(雁ノ巣砂丘)を車で横断しながら海の中道海浜公園へ。砂丘背後は市街地です。JR香椎線の線路も飛砂に晒されていることもわかります。全国どこでも防災上重要な場所は、往々にして意図的に「公園化」しながら徹底管理することがあります。ここは国土交通省が所管しています。松原の中を豪快にママチャリでサイクリング。名取のサイクリングコースよりも巨大です。

そして、空港へ。ゆっくりお土産を買う時間を作りたいです。福岡空港発は16時半。仙台空港着は18時20分。残念ながら、夜だから、名取の海岸林は見えませんね。出発の時に見れる方向に飛び立てばいいのですが。

安全に、いい学びが出来るように、しっかり準備します。

11月19日、今年最後のボランティアの日レポート

吉田です。またブログ更新を怠けてしまいました。10月~11月前半は、支援企業や行政など関係機関訪問に没頭していました。気合を入れてスーツを新調し、行く先々で「作業着じゃない」違和感をまき散らしながら。

公募最終日、「コロナ禍でなかなか来れなかったー」という人が続々と。さすがに断るのも忍びなく、あれよあれよで定員をはるかに上回り、70名にご参加いただきました。

半数以上が宮城県在住の方ですが、青森から山口県の方まで。JR連合の荻山会長以下10名、IBEXエアライン10名。東京海上10名、ANAの勝手連的ボランティアチーム「ANAスカ」のリーダー3名、USJ5名。嬉しかったのは、卒論の参考のために、山形県酒田市から来てくれた初参加の女子大生さん。たくさんの方から聞き取りをして、懸命にメモを取っていました。来年はコロナ前のように若い世代の参加を増やすことがテーマです。

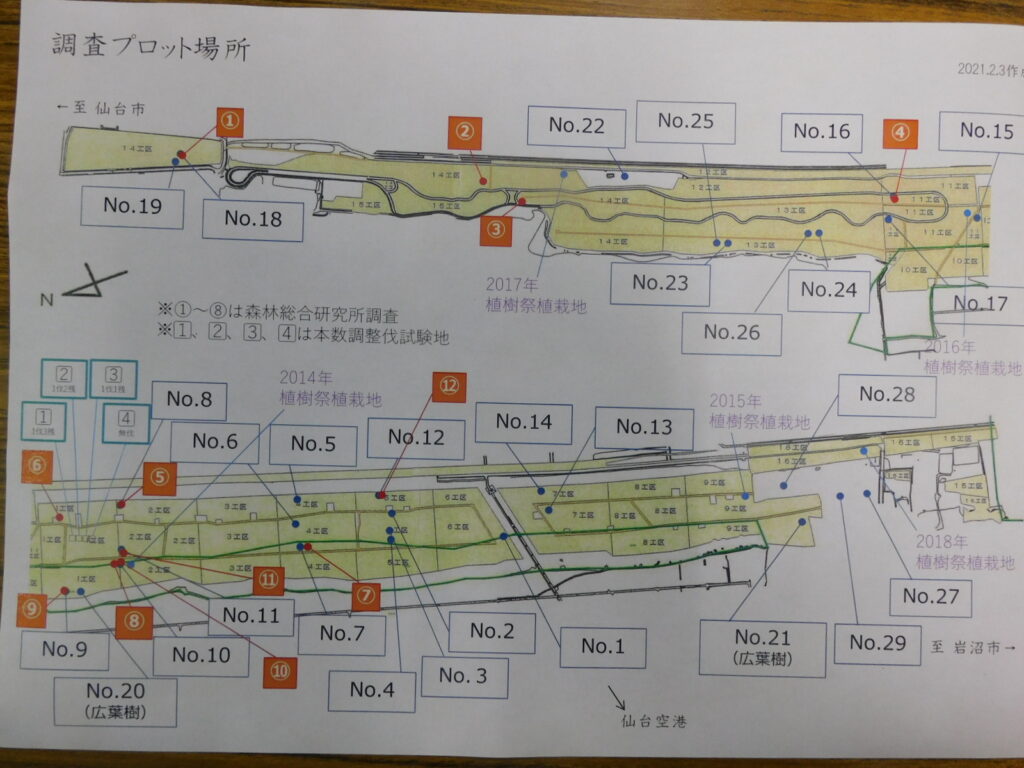

11月は毎年恒例の「生長モニタリング調査」ですが、この段取りは、1年で一番厄介です。配車の都合、経験度合い、作業の難易度、立地などを踏まえて、状況変化がなくなる前日夕方に浅野さんと作戦会議します。そして、ロジの最終決断は浅野さんに託します。浅野さんの号令以下、「右へならえ!」です。前日午後から参加の東京海上さん10名の受け入れに、地元の大槻さん、松浦パパのほか、森さんも助太刀に来てくれました。この3人の存在は大いに翌日に関わってきます。本当に心強い。

これまで年30回?×10年、ボランティアの受け入れをしていますが、毎回必ず、ほどよく緊張します。ですが、「皆さんおはようございます!」と言った後は、完全に吹っ切れるのも常です。11月5日の公募日で、33ヵ所の調査地の半分は終わらせています。急ぐこともありません。何年か前までは、未経験者ばかりで計測ミスも多く、よく木が「縮んで」いましたが、いまではミスもほぼなくなりました。

公募最終日は、「芋煮」も恒例になりました。地元ボランティアの松浦ママは前日から準備。ママを中心に、「現場には行かない!」と割り切って食事作りに専念するママ達多数。うち岐阜県民一人(笑) 前日にウズベキスタン出張から帰国した林久美子課長もママチームに。松島森林総合の佐々木社長と藤沢さんは、久々の「カキ小屋」。午後のやる気が一切起きないような、ご馳走が並びました。

調査が早く終わることは織り込み済み。午後は、防風垣撤去工事で少し荒れてしまった、広葉樹ゾーンの手直し。来月からプロが本数調整伐をするのですが、その搬出の際、排水溝が草で見えなくなって転んでしまうような状況だったことや、広葉樹自体の存在を示す支柱の差し直し、枯れ草の刈り取りを。500m×10mを2時間で完了。「やっぱりタダでは帰らせてもらえない」との声が聞こえてきました。

今年は約800人のボランティアが来てくれました。コロナ禍前の状態にほぼ回復した感があります。葛との戦いも、納得いくまで存分にできました。この戦いの継続は、「強い森づくり」の観点においても、将来きっと大きな違いを生むことでしょう。面白くて仕方ないって感じで、ほぼ病気です。皆さん、本当にありがとうございました。怪我なく無事終えて、ホッとしてもいます。

来月から現場は本数調整伐15ha。1月19日(土)、2月4日(土)は、個人申込者のみ30名程度、ボランティアを募集する方向です。講習会的に。12月中旬ごろから募集開始します。

海岸林リーダーの学びレポート その1

本部・啓発普及部の林です。

11月5日のボランティア活動を終え、年内のボランティアはあと1回となりました。

私は海外出張があり、最終ボランティアの日は参加できるかわからない状態です。

今回のボランティアの日は、第1回読書感想文コンクールの入賞者4名の九州地域の海岸林視察に向けたオリエンテーションも同時開催しており、私はそちらを対応しました。

4名のうち3名は高校1年生。若者が現場に集うと楽しさが増すような気がしているのは私だけではないはず。

コンクールに応募した動機や読書の感想などを聞く中で、地元にいながら海岸林の存在を意識したことがなかったという声もありました。そうした若者に海岸林を知ってもらうことを第一の目的にしていたので、小さな一歩を踏み出せた気持ちになりました。

仙台市内に住むある生徒さんは「海岸林は私には関係のないものだと思っていた。でも本の中に知っている地名や私の学校のOBの方の話題も出てきたから」と海岸林が遠い存在ではないことを感じたと話してくれました。また、今年から何度もボランティアに来てくれている大学生は、「大学で防災について学んでいるが、自分の関心が海岸林にあることからゼミの先生に無理を言って海岸林の研究をさせてもらっている。その中で何本もの論文を読んだが、論文では目にすることのない、表層的な部分だけではない人の思いなどを知ることができた」と、本の中で描かれている関係者の葛藤や苦労、人とのつながりといった部分に感銘を受けたのだそう。

高校生の3人は、東日本大震災の時はまだ幼稚園児だったそうで、震災の記憶はあいまいなものしかないとのこと。彼らには、ただ海岸林について知ってもらうだけではなく、被災された方たちの思いなどにも触れてもらいたいと感じました。

彼らは今後、「海岸林リーダー」として、いろいろな体験をしてもらう予定です。海岸林を守り育てていく存在になっててくれたらと期待をしつつも、まずは学校から外の世界に飛び出て、新しい世界にふれる楽しさを感じでもらえたらと思っています。

彼らの体験や学びなどは今後も少しずつブログで発信していきます。

11月ボランティア公募日の作業予告 ~生長モニタリング調査~

吉田です。10月中旬から11月初めまでは、現場行きを控えて東京の仕事に専念しています。

10月1日と8日、ボランティア約80名に頑張っていただき、今期の葛刈りを終えました。存分にやった感がありますが、東京本部への通勤の中央線車窓から葛が見えると、どうしても目で追ってしまいます。

ここ最近の出来事は、10月7日~10日現場に来てくれた、オイスカタイ駐在代表春日智実さんのブログに連載してくれています。私の社会人人生初めての後輩です。マングローブだけでも2,000ha、無数と言っても過言でない現場がタイにあります。オイスカタイとの出会いがなかったら、海岸林再生プロジェクトは起案出来なかったと思っています。来年5月、その現場の漁民や政府関係者20名を率いて視察研修に来るため、今回は一時帰国早々、下見に来てくれました。彼女のブログ、ぜひ覗いてください。https://ameblo.jp/oiscathai/

11月5日・19日の公募ボランティア日は、毎年恒例の「生長モニタリング調査」を行います。2014年の初植栽以降、当然ずっと続けています。第一三共さんや東京海上さんなどからも申込みいただいていますが、もう少し人が欲しいところです。調査地が33ヵ所もありますので。ブログを読んでくださった方は、奮ってご参加ください。マツの中を突進しますが、疲れないですよ。

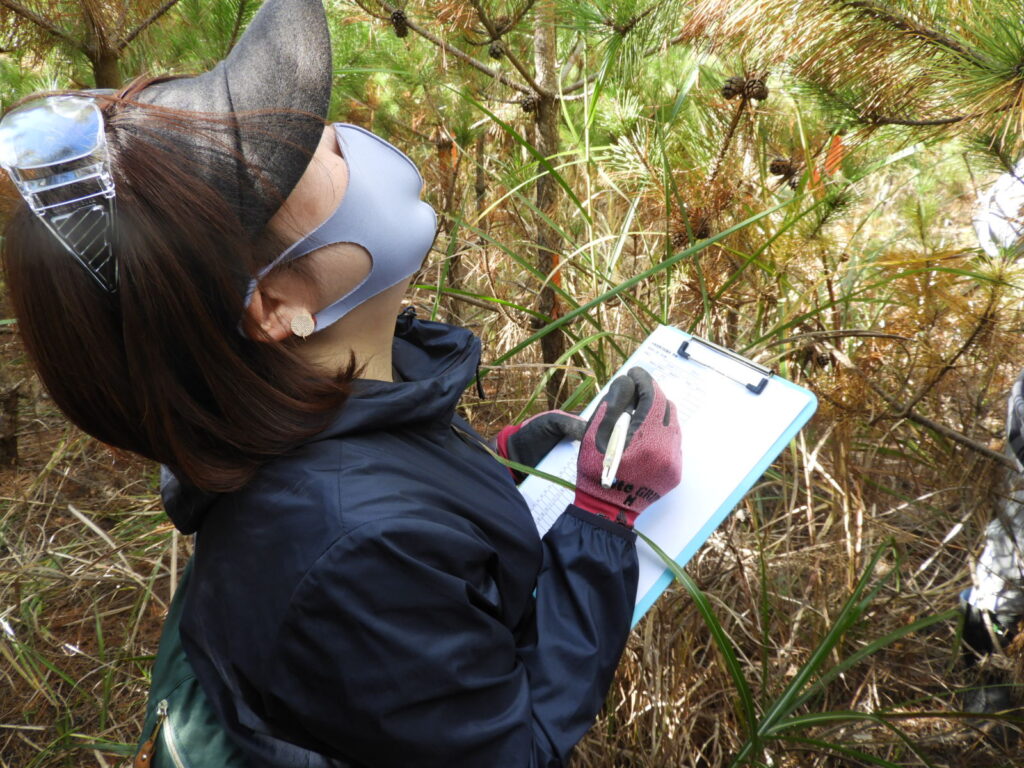

やることは、①樹高計測、②胸高直径計測(地上から120㎝)、③野帳記入、④調査の邪魔になる雑木・雑草などの処理、⑤調査地周辺で壊した防風柵、枯れ木・枯れ枝・枯れ草、ゴミなどを作業道沿いに集積。5・6人の班を作ります。1つの調査地を終えるのに30分~1時間かかります。大きな声が飛び交う作業です。知っている人、知らない人・・・すぐに、そんなこと考えてる場合じゃなくなります。

注意点は、松葉の先端で目を刺さないこと。(曇りやすいのが難点ですがゴーグルの用意あり)

去年の様子を、写真でお伝えします。

(2021年11月6日:荻山会長をはじめとするJR連合のみなさん)

アレチヌスビトハギの種です

ちなみに・・・11月19日土曜日の夜は、名取駅西口のビール園でジンギスカン!たまにはオイスカ名取第一迎賓館以外の場所でという意見がありまして(笑)

ぜひチャンネル登録を。Youtube「OISCA JAPAN」

吉田です。震災から10年が経った2021年4月、「旧海岸林チーム」は海岸林業務だけでなく、オイスカ全体の広報・資金獲得の仕事を日々の中心に据えるように完全に切り替えました。これまでオイスカ全体の広報として力を入れることが出来なかったSNSにも、しっかりと踏み込んでいます。

Youtube「OISCA JAPAN」も昨年開設し、鈴木課長中心に数々の企画を実現し、動画図書館化してきました。海岸林の数々の掲載も始まりました。開設から1年半で、チャンネル登録者は1,100人。多くの人に見てもらえるよう努力します。ぜひチャンネル登録をお願いします。

海外事業部に異動した浅野さんは、技能実習などの通常業務に加えて、大阪マラソンチャリティーランナー募集や、11月の2回のボランティア受け入れなど、部署を越えて引き続きサポートしてくれています。オイスカのInstagramは、浅野さんが中核です。この10月は、鈴木和代課長(前は海岸林担当主任)を中心に、11月中旬に始まるオイスカ冬募金の準備(浅野さんの貢献大)や、11月26日(土)のトークイベントの準備・告知。私は、首都圏などの支援企業団体訪問に没頭してきました。

林久美子課長(前は広報室長)は、来月7日から約10日間、ウズベキスタンの沙漠化防止プロジェクトの現場取材に向かいます。11月26日(土)のトークイベントではその映像素材を使うため、撮影後ただちに東京本部に送って、鈴木課長を中心とする後方支援部隊が編集します。

地球環境を考えるトークイベント2022冬「世界を幸せにする『緑化』成功の秘訣」(11月26日)は、会場参加もオンラインもありです。ぜひ聞きに来てください。詳細・お申込みはコチラ

続きを読む: ぜひチャンネル登録を。Youtube「OISCA JAPAN」

吉田です。10月7日にオイスカタイの駐在代表、春日智実さんが1年ぶりの一時帰国からそのまま、名取に来てくれました。来年の5月12日~16日に、宮城で研修するために、タイ南部ラノーン県の2,000haを超えるマングローブ植林プロジェクト区域内の3つの島と半島側の村1つから、漁村のリーダー格、政府・オイスカタイ関係者20名が来日します。彼女はその視察先検討のために、名取に来ました。7月には現場駐在員の高木美智代さんも来ています。

オイスカタイのブログにもお立ち寄りください。10月12日~15日にそのくだりが連載されています。

https://ameblo.jp/oiscathai/entrylist.html

私にとってのタイの現場は、このプロジェクトの発案の根源と、海岸林ブログでも縷々書いてきました。そして、オイスカ海外現場は名取での歩みを応援し、互いを励みとしてきました。そして名取には、外務省、JICAなどの支援で世界各国の政府林業関係者・メディアなど64ヵ国、約300名が来訪しています。そのうち約3分の1が、オイスカ外国人スタッフ・関係者です。「着眼大局、着手小局」、「白河以北は、白河以北のみにあらず」と思いながらの10年でした。海外に関することを記した当ブログは、こちらです。

いま、元東京本部海岸林チームは、昨年10月に発表した「オイスカ10ヵ年計画(2021-2030)」そして、SDGsへの貢献を胸に、海外プロジェクトのバックアップ、つまりオイスカ全体の広報・資金獲得に、それぞれが多くの時間を費やしています。震災から10年が経った2021年4月以降、完全に気持ちを切り替えました。今度は私たちが海外にお返しする番だと思いながら。

11月26日(土)14時~ さいたまスーパーアリーナ「TOIRO」にて、「世界を幸せにする『緑化』成功の秘訣」と題して、地球環境を考えるトークイベント2022冬を開催します。目下、元海岸林チームははその準備のど真ん中にいます。すでにお馴染みの東京大学名誉教授太田猛彦先生や、わたしたちの「乾燥地造林仲間」の同僚が登壇します。2030年までの緑化目標40,000haのウズベキスタン、そして世界各国で+10,000ha、それを達成するのにどのような道を歩もうとしているかお伝えします。「そのなかで、海岸林に触れるのは必定」と太田先生から繰り返し聞いています。とくに昭和・平成を代表とする砂防・治山の権威中の権威の先生がどのように触れるのか、企画側の私も楽しみです。

オンラインもあります。ぜひお申込みを。首都圏にお住いの方だけに聞いてもらう行事とは思っていません。

「名取発、世界へ」

将来に向けた私たちの「挑戦」、一人でも多くの方に聞いてほしいです。

「松枯れ対策シンポジウム2022」申し込めば、11月23日~12月2日、都合の良い時間に聞けます!

吉田です。東北の皆さんにも、ぜひ聞いていただきたいと思いました。わたしも申し込みました。

主催:一般財団法人日本緑化センター/株式会社ニッソーグリーン

後援:林野庁

WEB配信期間:2022年11月23日(水)8:00 ~ 12月2日(金)20:00 参加費:無料

※申し込み最終締め切りは12月2日(金)17:00となります。 ※上記の期間、ご都合のいい時間帯でご視聴できます。

■開催プログラム

1.松枯れ防除最新技術:ドローンによる薬剤散布(20分) 一般財団法人 日本緑化センター 専務理事 新島 俊哉 氏

2.森林病害虫の現状と対策(25分) 林野庁 森林整備部 研究指導課 森林保護対策室 室長 河合 正宏 氏

3.マツ材線虫病にどう対処するか ー防除対策の考え方と実践ー(70分) (国研)森林研究・整備機構 森林総合研究所東北支所 中村 克典 氏

詳細・申込 → http://www.jpgreen.or.jp/event/pdf/2022matsushinpo.pdf

将来への仕込み① ~地元の若い人たちに向けて~

吉田です。この海岸林再生プロジェクト、当初から「地元」「次世代」を明確に意識して、段階的に取り組んできました。海に行かない、行こうとさせない、市役所幹部と訪問しても聞き流されたぐらいの雰囲気が長く続きました。私は弟が都立高校の教員。学校側の立場も少しはわかります。

それらがすこし薄れた2016年春から、「地元高校」へのアプローチに着手。まずは手広く当たりましたが、その中で新聞記者さんが仲立ちしてくれて、唯一相思相愛になれた県立名取北高校で集中的に取り組みました。もう子どもじゃないのだから、学校の動員ではなく、「申し込みは各自が一切自分で」とお願いして。公募ボランティアの日には、他高を含む高校生・大学生の姿が、確実に増えていきました。ですが、コロナ禍。その間にずっと続けて来てくれた東北大学の男子2人には、ずいぶん助けられました。泉中央から1時間半かけて自転車で来てくれる男子、山形県鶴岡からはるばる来てくれる男子大学生もいます。

ですが、あのころから比べれば・・・一から出直しです。サントリーみらい基金の助成、IBEXエアラインズや名取市、宮城県のサポートもいただき、河北新報社も記事にして下さった「読書感想文コンクール」は、残念ながら、最終応募者がわずか4人。懸命になって、手を尽くしたのですが。

また、SOMPO環境財団が20年前から東京・大阪・愛知で実施し、応募者数倍の倍率を誇る、いわゆる「インターン制度」(6月~1月の8ヵ月間)は、https://www.sompo-ef.org/cso/guideline.html 2016年から宮城にも拡大。これまで4名のオイスカ名取も受入れ団体に選定されていますが、宮城全体の応募者も非常に少ない状況が、ずっと続いています。大学側・教員側、学生自身の「白河以南の研究不足」、そして我々の告知力不足だと思います。学生生活のサポートにもなり、社会を学べる本当に優れた制度だと思うんですが。コロナ禍の2021・22年度は残念ながら応募ナシ。宮城以外では相変わらずの倍率ですが。

当プロジェクトにとって、コロナ禍の唯一最大の悪影響は、青少年層の参加が激減したことです。2022年度も年度前から努力を続け、光は見えましたが、前進できたとまでは言えません。2014・15年ごろに逆戻りしました。あのボール、このボールを投げて続けていこうと思います。

12月9日~11日、サントリーの助成とIBEXの支援を受けて、宮城の高校生・大学生を連れて、福岡と唐津の海岸林での行政と市民などの努力の跡を案内します。若い世代の理解者・ボランティアを増やしたい一心です。また、年度内にももう一度、第2回コンクールを実施する方向で、林久美子課長とともに各学校・関係各方面とも話し合っています。

そもそも海岸林は、これからも延々作業が続きます。名取の本数調整伐・定性間伐は70ha(植栽実面積)を6周(回)することになります。仮に1周7年だったとしても、42年間。なぜ海岸林が必要なのか、地元への啓発活動が極めて重要です。それを一生懸命続けてきた場所の一つが、佐賀県唐津市の虹の松原や、北海道のえりも岬、秋田県能代市の風の松原などだと思います。

吉田です。今月一杯は、東京の仕事に専念しています。とくに11月26日(土)のトークイベント「世界を幸せにする『緑化』 成功の秘訣」の告知拡散。あわせて、都内の法人会員訪問に没頭しています。10年以上ぶりにスーツも新調しました。

10月上旬、ボランティアの皆さんに手伝っていただいた「芋掘り」その後。22日にオイスカ首都圏支部主催で本部駐車場でのバザーで販売、ほぼ売り切りました。昔から東京本部地元住民から見れば、オイスカ=バザー。「去年も美味しかったよー」と言ってくださる方が何人もいて、評判は上々でした。

ちょうど当日は、西日本研修センターでも芋ほり体験、中部研修センターでは芋の出荷と、各地区の業務速報で見ていました。値段とセールストークのヒントを得るべく、中部研修センター筑田課長に電話。

「今朝の出荷では、スーパー販売価格は400円/kg(100g/40円)です。LLサイズ500gだと、1本200円です。卸価格の倍ぐらいで、つらいですが。今年も「茎枯れ病」(サツマイモ基腐病)が蔓延しています。(近年、全国的に。去年は宮城も酷かったと聞いてます)だからか、値段が高いですよねー。中部センターでは、オイスカ豊田推進協議会の個人会員さんたちが、3反に3,000本のサツマイモを植えて、世話してくれました。3tは収穫したいなと」

セールストークには十分。事前に林久美子さんとスーパーに行って、うっすら値段も考えてました。Lサイズ2本で600円で売っている店もあり、びっくりしたり。我々はL~LLは1本100円。小さいのは、小さめのビニール袋に「詰め放題300円」。

オイスカ本部の階下のフロアーは保育園。22日はすぐ近くで運動会。お客さんの大半は、小さいお子さんのいる家庭。芋コーナーを素通りしようとしたお母さんに「反抗」して、地面に座り込んじゃう男の子も。(昔のボクもそっち系)

年1・2回のバザーは、地元の人と交流する数少ない時間です。海岸林の大きいパネルも飾って、プロジェクトもちょこっと説明できます。11月26日のトークイベントチラシやオイスカSNSカードも配りました。いらないという人はいませんでしたね。私より若いお父さん、お母さんに、バザー以外のオイスカを知ってもらういい機会なんです。ただ、盲目的に売っぱらう・・・ではないです。

ひと籠10kg以上ある芋を、去年は15籠(仙台金時・紅あずま)、今年は10籠(紅あずま)。ほんとうに「引き抜くだけ」にまで事前準備して、提供してくれた、名取の大槻さんにもお礼と結果をお伝えしました。「まだあるぞー。干し芋も美味しいんだよ」と。海岸林背後の農地で、我々のために育ててもらった産物をプレゼントしていただける・・・現場冥利に尽きるとはこういうことだと思います。大槻さん、ありがとうございました。