7月上旬に名取に出張した時のこと。

帰京前、事務所で大友さん、森さん、佐々木さんとのとんちゃん(ホルモン焼き)で使った七輪とバーナーを、大友さんの家に返しに行きました。

大友さんの家は、仙台空港の北側。相当な強さの津波が来たところ。集落の中はまだ傷跡ばかり。直撃を受けた集落に戻った人の実状はつかみにくく、最低限の支援も行きと どかない面があると聞きます。大友さんも自宅が流されてしまい、今は残った納屋にお住まいです。

そっと置いて帰るつもりが、夜半にも、ご夫妻で小松菜の出荷に追われていました。今この地域はどこも皆、小松菜。終わるまで休む訳にはいかないとの事でした。

そっと置いて帰るつもりが、夜半にも、ご夫妻で小松菜の出荷に追われていました。今この地域はどこも皆、小松菜。終わるまで休む訳にはいかないとの事でした。

作業風景を写真に収めたかったのですが、名取の女性はとにかく写真に写るのを嫌がります。話題は地元の夏祭りの舞台裏になったのですが、手だけは止まりませんでした。

餓鬼の様に正直に「食べたい」と思って見ていました。

やっぱり家族とオイスカにお土産をといただくことに。スーパーのレジ袋大にびっしり。

この前は第二育苗場からもいただきました。

事務所にいたときには、育苗場の地主さんがおにぎりとおかずをたくさん差し入れてくださいました。本当においしいんです。

振り返りブログ8 初めての地元の人達との協議

2011年5月24日、行政、林業事業体との協議を終え、

以後チーム海岸林となる一行8名は、

車中でおにぎりを頬ばりながら名取市立第二中学校に入った。

阪神大震災での灘区での経験もあったので腹は座っていたが、

ビデオカメラが据えられ、協議中もずっと録画されていた。

もとより実に色々な人、中には善意と言えない人が来るのだと聞いていた。

殺気に近い、実に厳しい質問を受けた記憶がする。

我々一行も強者揃い。

話を進める私にも、助け舟や合いの手を入れてくれるので、

呼吸の間が持て、たじろぐこともなくチーム全員で主旨を伝えた気がする。

「皆さんの農家としての腕を、ボランティアでなく、

プロとして苗木の生産に役立てて頂けませんか」と。

この時、大きな驚きがあった。

震災からまだ2ヵ月、ダンボールだらけの避難所で、

『海岸林は絶対に必要』と、まさかこの様な状況下で、

聞けるとは全く思っていなかった。

今も第二育苗場をお願いしている高梨さん、森さんがその言葉の主。

今日、ここまで聞けるとは全く思っていなかったのです。

これは行ける!そう思いながら、タバコに火を付け、気合いを入れた。

振り返りブログ7 なぜ苗木づくりに着目したか?

5月24日、初の陸上踏査の最初の日程に、東北森林管理局仙台森林管理署・宮城県・ 宮城中央森林組合・宮城県農林種苗農業協同組合との協議を行った。 公の場で育苗からの協力を発言し、その日の午後、 名取市被災地農家の方達との初めての協議でも提案した。

海外のオイスカの現場では当然の事として育苗から植林プロジェクトを実施している。

我々にとって当たり前の光景。木を植えたいと叫んでも苗木がなければ仕方ない。

誰かが本格的に担い手にならねばならない。

また、自分の林業会社での二年の短い経験の中で木を植えたのは、

半日二時間小学生と体験しただけ。

今の世の中で苗木を作る供給力、担い手共に問題がないはずがない。

行政・森林組合・種苗組合との協議で、種苗生産の供給力を聞いてみた。

宮城県内で育苗農家は20人に満たないこと、 クロマツを育てていたのは7人であると知り、

被災地農家による新規参入をオイスカが生計支援として支援することを提案した。

既存の農家を圧迫する意図がないので、後日共に歩みたいとの回答を頂いた。

針葉樹生産は林業種苗法に従って行われる。

県から種子の払い下げを受けるためには、講習会を受講し、

種苗組合から組合員として加入承認を受けるなどの手続きを要する。

海岸林は森林法で規定される「保安林」。重要な存在であるという意味。

従って、苗木は「仕様書」によって定められた条件に沿うものを出荷しなければならない。

何でもいい、誰がやってもいいという訳ではない。

我々には、農家の皆さんが、海岸林の必要性を一番感じているのではないかという読みがあった。

そのプロの腕を活かして、ボランティアでなく生計支援を兼ねて担い手を増強

できないかと考えていた。また、苗木生産は女性の女性らしい力も必要とするものである。

女性を活かしたいと思っていた。

会議では手ごたえを感じた。あとは地元の農家の皆さんと話がつくかどうかだ。

レジ募金にご協力を!

プロジェクト担当の吉田です。

物好きなことで、先日の名取出張の際、夜の海岸沿いを見に行きました。

大雨の夜、海岸沿いの道を車で走った時、たくさんのアメリカザリガニが道路を横断するのを見て火がつきました。

大雨の夜、海岸沿いの道を車で走った時、たくさんのアメリカザリガニが道路を横断するのを見て火がつきました。

空港が近くにありますが、他は津波で流され何もなく、文字通り漆黒、夜目も効きません。

はやり、ごっついカニとアメリカザリガニは簡単に見つかります。

震災前は大ビニールハウス団地の所が地盤沈下し、雨水がずっと抜けず、完全に大湿地帯になってます。小さな小川と繋がり、小魚もいます。水鳥もいます。場所によってはライトを照らし続けるとウナギが集まると言う話もあります。しかし、ヘビだけは未だに見つけれません。津波で皆、死んでしまったのだろうと話してます。

震災前は大ビニールハウス団地の所が地盤沈下し、雨水がずっと抜けず、完全に大湿地帯になってます。小さな小川と繋がり、小魚もいます。水鳥もいます。場所によってはライトを照らし続けるとウナギが集まると言う話もあります。しかし、ヘビだけは未だに見つけれません。津波で皆、死んでしまったのだろうと話してます。

仙台市より南はずっと、福島県も含めて、沿岸部は延々湿地に変わりました。

振り返りブログ6 なぜ名取?

毎日、論文・資料読破に明け暮れる日々が続いた。 どこをターゲットにすべきかも考え始め、渡辺代表理事とは重要インフラ付近か、 地元からのニーズ把握が確かな所と考え、東松山の航空自衛隊付近か、 仙台空港付近をイメージを持ち始めた。 それは突然の訪問客だった。 震災から約一ヵ月。 4月12日、千葉在住で名取市出身の方が訪ねてくるというのだ。 聞けば渡辺代表理事の友達との事。オイスカとの関わりはそれ以上何もない。 「名取市に対して何でも良いから何か協力を」 「このままでは、その方の同級生はじめコミュニティーがバラバラになってしまう」 という危機迫る話だった。 聞きながら、文字通り、鳥肌が立っていた。 何故ならその方の実家が仙台空港の目の前、海岸林のすぐ横だというのだ。 同級生は農家の方が多いと。 我々は海岸林再生の長期復興支援を考えていると伝え、 GW後、少し落ち着いた頃に現地に入る際、地元の方との繋ぎを依頼した。 別れた後、上司と『これはご縁かも知れないですね』と内心の興奮を表に出した。 本当に明らかにそれがきっかけとなり、 5月24日、名取市立第2中学校避難所で約2時間、 地元の方と初めての話し合いをし、今も育苗を共にする方達と出会ったのだ。 今をもっても、縁と運を思わざるを得ない。

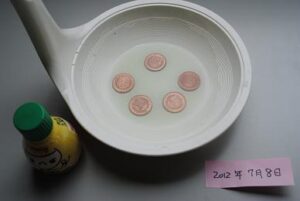

簡単な飛塩調査② ~10円玉設置~

プロジェクト担当の吉田です。

2012年7月8日、簡易飛塩調査として、5個の10円玉を次の箇所に設置しました。

1.名取市の被災海岸林、最も海寄りの場所(潮風が最も強く当たる。波打ち際から150m)

2.名取市下増田北原東のオイスカと海岸林再生の会「第1育苗場」

(海岸波打ち際から1.4km)

3.名取市下増田杉ヶ袋北、第一育苗場大友英雄班長の自宅庭

(海岸波打ち際から4km)

4.岩沼市南浜中央病院付近、林帯幅300mの海岸林現存の後背地

(海岸林が潮風を止めている場所)

5.東京都杉並区のオイスカ東京本部の庭

(潮風と全く関係ない場所)

現場に来た時に、断続的にレポートします。

「緑青に変わった」という去年聞いたコメントは、ちょっとイメージできないんですが

真黒になるんじゃないかと私は予想。皆さんはどう思います?

2・4の設置場所は、取られちゃうんじゃないかと、少々心配。

簡単な飛塩調査① ~10円玉設置~

プロジェクト担当の吉田です。 海岸波打ち際から9km内陸。 名取市高館吉田に第二育苗場があります。 この畑に最初に来たのは去年の7月末。 『北釜耕人会』として震災から2ヵ月で畑を借りて立ち上がり、 昨年5月末の第二中学校での最初の地元との協議で、 育苗参画に強く意思表示した3夫婦が力を合わせて 葉物野菜中心に取り組んでいる畑です。 その一部をクロマツの育苗に割いていただいています。 北釜は名取市最南東端の集落の名前。 耕人会。見事なネーミングですね。 今年3月9日、宮城県から払い下げられた2kgのクロマツ種子のうち500gをここに蒔きました。順調な生育です。先日、県の生育調査もありました。 第一、第二の2ヵ所の育苗場を設けたのは、 育苗場が自宅や自分の畑の近くであるようにし、また、 2ヵ所が互いに切磋琢磨しながら育苗しようと考えたためです。

400年前に戻ってしまった沿岸部

プロジェクト担当の吉田です。

先日、生態学関連の視察団を受け入れたとき、東北の国立大学教授が

「津波で400年前の姿に戻っちゃったんだね」と。

その感覚。その通りだと思いました。

実は我々チーム海岸林のメンバーの間では、聞き慣れた言葉です。

ここは、名取市広浦南側。

一面の砂丘になってしまいました。

幅は500m以上あります。

元は海岸林(国有林)がありました。

そんな所でもクロマツは自分で生えてきます。

ここは名取市北釜地区。

地盤沈下し、昨年夏の台風以来、ずっと水が抜けません。

一面の葦原になってしまいました。

元は海岸林の後背地で、大勢の人が所有する

一大ビニールハウス団地がありました。

おそらく、再度農地として復活すると思います。

名取市など仙台平野の沿岸部は、伊達政宗公の治世以前は

湿地帯だったと思います。古地図を見ると、池、沼地だらけです。

大雨の後は水が抜けにくく、仙台空港としても悩みの部分であると

聞いた事があります。

そのため水運目的の貞山堀や、数々の小運河、堀などが開墾と並行して

作られたのだと思います。