吉田です。今回のブログは、主に海外からいまも寄付をくださる日本人・外国人の寄付サイト「Global Giving」に転用するつもりで、総括的に近況を報告します。

まずはじめに、2011年の東日本大震災以来、Global Givingを通じて、世界各地から「海岸林再生プロジェクト」にご支援いただいていることを御礼申し上げます。市民参加型の事業の進め方で、最強の海岸防災林として再生を目指す私たちのプロジェクトは、第2次10ヵ年計画(2021-2030年)として歩みを止めることなく続けております。全長5km×幅200m、総面積100ha、37万本のクロマツ海岸防災林は、極めて順調に育っています。

「地球温暖化の時代は終わり、地球沸騰の時代が来た」と国連事務総長が警鐘を鳴らし、日本では「観測史上最も暑い夏」とも報道されました。まさにそれを体感しながら、2011年の震災以来、最も過酷な現場での作業が続いています。

日本では、6月から9月末は真夏の盛りであり、「下草刈り」「つる切り」「除伐」という保育作業を徹底させる時期です。もし私たちのプロジェクトでこれを怠ると、植えたクロマツは雑草や、「葛」(Green Monster)などのつる性植物、ニセアカシアなど外来種系の雑木などに駆逐され、100haの海岸防災林として再生させることはできません。

これから冬に向かいます。冬は間伐です。植栽初年度に植えたクロマツはすでに7mを越えています。間伐は今期で3年目で、約50年かけて6回伐ると、最強の海岸防災林の完成です。そのときは樹高が20mになっていますが、震災前の海岸林と異なるのは、間伐によって得られるはずの、地中の根周りの広さと深さです。そして、枝と葉の多さ、幹の太さです。再び津波が来たとしても、クロマツならではの真価を発揮し、粘り強く、減衰効果をを発揮するはずです。森林総合研究所や名古屋大学大学院の専門家が、2017年に調査を継続しています。

毎年、林業のプロが3チーム、プロならではの仕事をお願いしています。地元に雇用を創出し続け、適正な管理をし続けるその原資は、皆様からの寄付のおかげです。これまで約11,000人の雇用を生み出しました。そして、8時間従事ボランティアによるボランティアならでは、オイスカならではの人海戦術です。これまで約12,000人が参加してくれました。コロナ禍前は年間約1,900人でしたが、2020年には年270人まで落ち込みました。ですが、昨年は最盛期の45%まで回復し、今年は半年で半数まで回復しました。コロナ禍前に復活したと言えます。

わたしたちの最大の難関は、愛される海岸林となることと、次世代への伝承です。人々は海から離れた場所に移転し、海岸林は身近な存在ではなくなり、何のためのマツ林なのか伝えることがとても難しい状況です。いまの高校生は、すでに震災の記憶がない生徒もいます。平気で大型ごみを捨てる人も少なからずいます。「絆」という言葉は、完全に過去のものになったと感じます。震災直後、地元の警察官が語った、「震災前の首つり自殺か、不審火の森」のような姿にだけはしたくありません。アフターコロナのいま、次世代へのアプローチは永久に続ける必要があります。全年代が平均的で、男女も均等、常に若い世代の人の姿もある歩み方を継続し、国内外の無数の人の手でつくられた最強の海岸防災林を目指します。

本部・啓発普及部の林です。

ここのところ、暑い中でのボランティア活動が続いています。

休憩時間は、水分補給はもちろん(昨年までは暑い日は1日2リットルほど飲んでいましたが、

今年は3リットルなくなることも……)、塩分も摂取しようと塩タブレットを

口にしたり、できるだけ日陰を探して座ったり、風に当たって体を冷やしたりと、

皆さんそれぞれに体を休めています。

昼休みにはしっかり食事をとるのも大事ですが、ちゃんとお昼寝をしている姿も見られます。

午後は海からの風が比較的強く吹いてくるので、日陰でなくても風に当たるときもちいい!!

中には吉田のアドバイスに従い、風を一番感じられる防潮堤で涼む方も。それも正解!

正しく休むこと、無理をしないことが暑い中の活動で大切なこと。

吉田は「作業を先に進めるのも大事だけど、みんなが無事に活動を

終えられることが大事」と、無理をしないことを呼び掛けています。

救急車のお世話にならずに済んでいるのは、皆さんの心がけのおかげ。

まだしばらく暑い日が続くと思いますが、ボランティアに参加される皆さん、

無理をせず、しっかり休みつつ作業してください!

どうぞよろしくお願いいたします。

9/3(日) 第一三共(株)東北医薬営業部ボランティア

昨日は、全国の第一三共の皆さんがボランティアに来てくださいましたが、

今日は東北エリアのボランティアさんの活動日でした。

まずは育苗場での説明から。いつも通り苗木を抜いて菌根菌が

しっかりついているのを確認。この菌から必要な栄養をもらってマツは

貧栄養地でも元気に育っていけるということを説明します。

今日は小学2年生の少年がお父さんと一緒に参加してくれ大活躍。

防風柵を移動させ、溝に繁茂するクズをみんなが刈っている間、

「僕はここをきれいにするから」と防風柵に絡みついていた

クズを刈り取ってきれいにしてくれました。

スルスルと柵を登って手際よく作業する様子は職人さんのよう。

リピーターさんが解体してくれた防風柵をみんなで林外に運び出す際は

近くでみんなの様子を見守ってくれていました。

上の作業地は閖上の一区画の西側。海から離れているのであまり風が吹いてきません。

7~8月に作業をしたところからまた元気にクズが出てきているところをもう一度

刈り取る作業を徹底的に進めてもらいました。右の写真のように、前回、根元を刈って、

除草剤をかけたにもかかわらず、脇の方から新しい芽を伸ばしてくるクズ……。

半分腐った状態になって根元が枯れ始めているものもあるのですが、残ったところから

このように青々とした葉っぱやツルを何本も伸ばしているのですから生命力の強さに驚かされます。

皆さん除草剤を手に、地面にはいつくばって、一所懸命にクズと闘ってくださいました。

ハチの姿を見かけたものの、誰もさされることなく、無事に作業が終えられました!

参加者の中には、本社が募集していたボランティアの方は、抽選から漏れてしまい、

今回東北エリアでの活動の方に参加をしてくださったと話してくださる方がいらっしゃいました。

また、かつて閖上を歩いたことがあるという方は、その時には海岸林についての知識もなく、

そこにあった松林が目に入っていなかったと振り返ってくださいました。

まず知ってもらうことがやはり大事なのだと実感。知り、関心を持ったら行動につながるはず。

そして、企業さんが社員さんにボランティアの機会を提供することは、

「何かしたい」という思いを持った皆さんの背中を押す大きな力。とても大事なことだと思います。

全国の、そして特に東北エリアの社員さんがまた活動に参加してくださること、期待しています!

小学2年生の少年にとっても、大変だったけど、将来「あそこでお父さんと作業をしたなぁ」と

少しでも記憶に残る1日になっていたらうれしいです。また来てね!!

9/2(土)ボランティアの日レポート

今日は第一三共、UAゼンセンの皆さんと地元を中心としたリピーターの皆さん51名での活動でした。

9月に入り、空が高くなり、秋の気配……かと思いきや8月とさほど変わらない暑さ。

事務所集合後は、育苗場で苗木の説明。

閖上(プロジェクトの最北端)での作業の前に北釜(プロジェクトの南端)の視察。

防潮堤から海を見たり、説明看板を使っての吉田からの説明を聞いたり。

初参加の方も多く、しっかりプロジェクトについて理解をしてもらいました。

作業は定番のクズ刈り。かなり太いクズが繁茂しており、このお二人は協力して

こんなに太いクズを刈り取ってくれました!

いつもの吉田の指示通り、「よつんばい」の姿勢で、皆さん頑張ってくれました。

防風柵の中に入り込んで刈りにくいところを徹底的にやっつけてくださった方も。

皆さん、暑い中どうもありがとうございました!

そしていつも通り、ボランティアさんの指導役を担ってくださったリピーターの皆さん、

最後に道具の片づけ・メンテナンスもきっちりしていただきありがとうございました!

本部・啓発普及部の林です。

現場の最寄り駅、美田園駅から歩いて事務所に向かう途中、エノコログサをはじめ、風に揺れている道端の草に秋を感じました。

「草が秋の草になってきたね~」と吉田に話しかけると、「バカの季節だなぁ~」と。

確かに!!

夏の間に出会わなかったので、すっかり忘れていましたが、これから厄介度ナンバーワンのアレチヌスビトハギをはじめ、作業着に容赦なくくっついて、なかなか離れてくれない草たち、通称「バカ」たちが出てくるのです。

こちらがバカがついた状態の写真。これがなかなか取れないのです……。

バカが生えていることに気が付いたとしても、これが服につかないようにと気を付ける術はありません。コーデュロイ生地にはつきにくい上に、ついたとしてもとれやすいということが分かりましたが、そんな作業着はなかなかありません。

バカの季節と聞いて、ちょっとだけ憂鬱な気分になってしまいました。

8/26(土)ボランティアの日レポート

今日も熱中症対策の作業時間短縮のため、事務所集合を13時に変更。

暑い中ですが、21名が参加してくれました。うち3名は奈良、神奈川、東京と、

県外から、初参加は名取北高校の3年生とそのお母さん。

作業はもちろん!閖上でのクズ刈り。3日前にマルエツ労働組合の皆さんが

下枝を落とし、作業がしやすくしてくださっているところに突入。

吉田がいつも言う「よつんばい」の姿勢でひたすらクズの根っこを刈り取りました。

高温が続いているうえに、雨が降っていないため、足元は乾燥していました。

マツの根元に堆積した、枯れたクズの葉をどかすと、ぶわぁ~~~っと砂ぼこりが……。

クズの根元にはダンゴムシをはじめ、たくさんの虫が湿気を求めて集まっていました。

休憩時間には無風状態のマツ林を出て、風に当たります。わずかな日陰を求め、車の横に座る人たちも(休憩のたびにこの日陰が大きくなっていきました)。

皆さんおっしゃっていたのは、「暑いとはいえ、お盆過ぎるとやっぱり日差しが前よりは強くないよね」ということ。日陰はなくても、風に当たるだけで体が休まります。

そして、この日の休憩のお楽しみは、地元の松浦さんが自宅の畑から持ってきてくれたスイカ!

吉田が「休憩時間には“アレ”がありますから!」と、皆さんの期待を高めます。

「もしかしてビール!?」などと笑いながら、みんなで“アレ”を楽しみに作業をがんばりました。

とってもあまいスイカでした。しっかり冷えていて、本当においしかった! ごちそうさまでした。

このエリアは、クズが縦横無尽に伸び、根っこも太くなってしまったものが多く、カマだけでは刈り取れないものも。ノコギリも使いながらできるだけ根元の太いところを刈り取り、そこに除草剤をかけます。

最後にはカマとノコギリを使いすぎて「握力がなくなった……」と言っている人も。たくさん刈っていただきありがとうございました!

作業が終了した4時には暑さも和らぎ、風もずいぶんひんやりとしてきました。

海が見える防潮堤にのぼると、さらに風がきもちいい!!

しっかりクールダウンできました。

地元リピーターが中心の精鋭部隊のおかげできっちり作業が進みました!

初参加の高校生とそのお母さんも、皆さんとコミュニケーションを取りながら

暑い中の作業を頑張ってくれました。ありがとうございました。

それでもこのエリアのクズはまだ駆逐できていません。

この週末もまたたくさんのボランティアさんにお越しいただき、作業をします。

皆さん、引き続きよろしくお願いいたします。

8/22-23マルエツ労働組合・インターン生レポート

SOMPO環境財団インターン生(宮城大学4年)の和泉です。

今年のお盆も明けて、現場ではおよそ2週間ぶりにボランティアの受け入れが始まりました!8月21日~22日の2日間ボランティアに参加いただいたのは、UAゼンセン マルエツ労働組合の皆さんです!さらに海岸林リーダーの柚原さん、リピーターの教雄さんも駆け付けてくれました!

今回から新たに着手する場所は、閖上港東側の2016年植栽地のうち、葛が一帯に繁茂している南東エリアです!サイクルセンター屋上から確認するとこの通り。

深緑のマツがずら~っと広がる中に、一部くすんだ箇所があることがわかりますか?これは暑さと乾燥で枯れて変色した葛の葉っぱなのですが、これでもちゃんと根っこの部分はたくましく生きています。なんという粘り強さ……。

まずはとにかく葛刈りできる環境を整える作業から!通路づくりや枝払いはこれからの作業の土台になる重要な作業です。炎天下&無風での作業だったので細かく休憩を挟みながらガンガンと邪魔な葛を取り除き、予定を上回るスピードで初日の工程を仕上げることができました!

続いて2日目は完成した通路を頼りに、葛を根こそぎ刈り取る工程へ!今回作業したエリアの葛は数・大きさともにかなり手強く、冗談交じりに「これノコギリ使って切るやつじゃないっすかね(笑)」という声も聞こえくるほどでした……。ラストスパートは防風垣の中に潜ってギリギリまで葛を刈りました!

最後の挨拶では「今回の私たちの作業が次の活動へとつながる」「微力でも無力じゃない」という力強いメッセージをいただきました。言葉通り、マルエツさんの活動は海岸林再生への着実な一歩になっています!そばで聴いていた私も自分事のように励まされました……!

マルエツ労働組合の皆さん、2日間本当にありがとうございました!

本部・啓発普及部の林です。

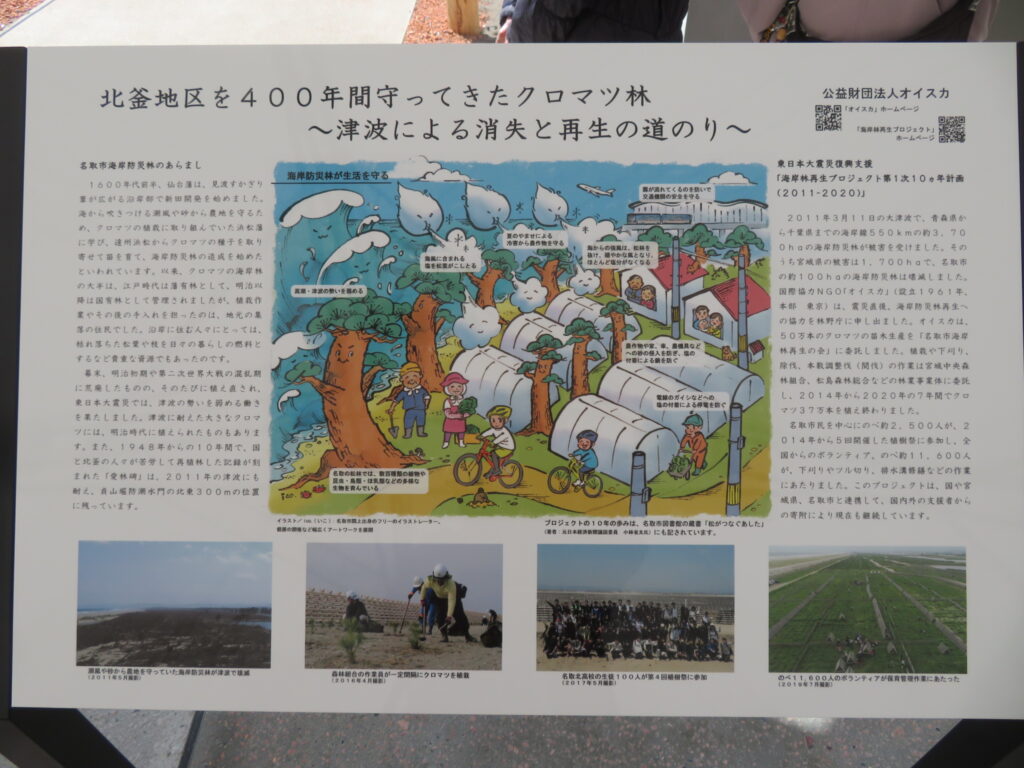

先日ボランティアの日に北釜ゲートから入って直進したあたりに看板が新しくできたのを発見。

クロマツも風もかわいいイラストで表現されていました。

静岡県の海岸林を視察したときに見つけたこちらの看板がとてもよく海岸林の役割を表していると思っていて、これまで参考にしてきました。この看板をブログで紹介したところ、とある自治体の方から同じように作りたいと相談の電話がかかってきたこともありました。

オイスカでは、これを参考にしつつ、名取出身のイラストレーターico.さんにお願いし、こんなイラストを作成。こちらの看板は北釜防災公園の「北釜震災メモリアルゾーン」にあるもの。クロマツが家屋や田畑を守ってくれている様子を描いてもらい、仙台空港を入れたりしながら、名取の実態に合ったイラストに仕上げてもらっています。

今回、名取の海岸林にお目見えした看板は、ここまでいろいろ描かれていないものの、とてもかわいくシンプルに海岸林の重要性を伝えていてとっても気に入りました!「ここは私たちの暮らしを守る保安林です」とやさしい言葉で書かれている点もわかりやすくて◎。「飛砂防備保安林」ではちょっと難しいですから。

ただ、「たきび・たばこの吸い殻や、ゴミの投げ捨てに注意し、樹木を大切に育てましょう」は全く同じ文言なので、やはり静岡県の看板はいろいろなところで参考にされているのかなぁと勝手に思ってみたり。

ボランティアに参加する多くの方が、「初めて海岸林の存在意義を知った」とコメントすることからも、こうした看板の重要性は言を俟たないと思います。

今回の視察時、防潮堤には花火で遊んだと思われるゴミが散乱していました。遊びに来る人、釣りに来る人たちが海岸林の役割をもっと認識してくれたら、そうした状況は変わっていくかもしれません。

8/5(土) 公募ボランティアの日・インターンレポート

SOMPO環境財団インターン生(宮城大学4年)の和泉です。

例年、猛暑の時期はボランティアの参加申し込み数が少なくなる……と聞いたことがあります。本日、30℃超えの公募の日に集まったメンバーは、歴戦のリピーターと初参加者2名を迎えて計14人。吉田さん曰く「この10年で1番少ない!」だとか。

本日の作業は、前日のボランティアのやり残しを終わらせる“残党刈り”です。下の写真のように、連日の晴れと暑さが相まってつるを断ち切って一日経てば樹上の葛がしおれます。これは中々な壮観……

実際に林内に残った葛を探すと、断ち切る場所が悪かったのか、樹上は枯れていても地面に埋まった茎がそのまま残っているケースが多かった印象です。全員除草剤を携帯してコツコツ駆除していきました。

結果としては量が量だけに、今日だけではすべての作業範囲を終えられず、お盆明けのボランティアにバトンタッチする形となりました。無理せず、着実に進めて行きます。とにかく、この時期の本当の敵は「暑さ」なんじゃないかと思わされるような一日でした。参加者からは「掻いた汗よりも飲んだドリンクの方が多いんじゃないですかね~」との声も。海岸林の中は基本的に無風の環境かつ、作業に集中していると休憩や水分補給を忘れがちです。くれぐれも熱中症&脱水症状にはお気を付けて!

暑い中わざわざ足を運んでいただいた皆さん、本当にありがとうございました! そして初参加にも関わらず、大変な中頑張って作業していただいたお二人もお疲れ様でした!

吉田です。午前中は32度を超え、風速2m/sとの予報。もちろん熱中症警報。作業を強行してはいけないので、「午前中は見学のみ、風が出てくる午後から作業」と前日の時点で決めました。先週の公募日もそうでした。「今年の名取の作業日は、今までにない暑さ」とリピーターさんたちも。国連のグテーレス事務総長がコメントした「地球沸騰」を、これまで涼しいと思っていたはずの名取の現場でも感じます。

20名は愛媛、岡山、滋賀、岐阜、首都圏など。大半が海岸林ボランティアは初めて。見学コースは、名取市海岸林南部。北釜地区防潮堤⇒海岸林中央部の視察・防潮堤⇒北釜防災公園。見学だけと言っても林内は風も少ないので、最も風を感じられる堤防上に2回案内しました。ですから海も2回。

暑くて鳥も参っているのか、姿もあまり見えないし、鳴き声も聞こえない(笑)。でも、みなさんが帰った後、キジのお母さんと「こっこ」(ひよこ)6匹(写真撮れず・・・)、オナガ、ホオジロ、タヌキなどを見ましたが。

「ツルマメ」「溝切り」という今までの作業は概ね「卒業」しました。今年からは、炎天下ながら風を受けられる作業場所から、防風林の林内の「風のない場所」、基本姿勢は「四つん這い」の「葛刈り」に夏の作業は変わっています。

本当は、今日の風を受けやすい海側最前列付近を作業場所にしたかったのですが、お盆前に片づけたい林縁の小規模繁茂地(100m弱×20m)に決めました。場所は7月1日から続けている名取市海岸林最北端。地元からの助っ人は、大槻さんと野本夫妻。まずは3班に分かれ、「根源」になっている防風垣を6人掛かりで一つづつずらし、葛の根を徹底駆除。まずは会心の出来。そのあと「四つん這い」で松の中へ。細い根もあれば、マツと見間違えるほど、親指の太さ以上に育った根もあります。

6月の場所の虫の敵は「(今年は大発生の毛虫)マツカレハ」でしたが、7月からの場所は「アシナガバチ」。「今年の名取は少雨。その影響がある」という人もいます。ハチは森林保全に関わる以上、避けることが出来ません。スズメバチ用の「誘引液」を毎年設置して、巣を作られないようにしてますが、アシナガバチには効きません。海岸林の現場では、とくに林縁に巣を作ります。私の担当場所では、すぐ居所がわかりましたが、なぜか巣が見当たらない・・・(飛んできたハチがいつも入る場所を翌日も探しましたが)。7月は220人中、のべ8人刺されました。うち私3回、大槻さん1回、遠藤さん1回。この日は私含め3人。4つの処置グッズで即治療しました。私は腫れと痒さが1週間残りました。この日は左腕4ヵ所刺されましたが、「長袖の作業シャツ」の効果で、うまく刺せなかったらしく、1日で腫れが収まりました。やはり森林の仕事ですから、長袖が必須です。

地元助っ人3名含め、本当によく頑張っていただきました。翌日昼の模様は下の写真の通り。仕事がきれい。会心の出来です。翌日の公募ボランティア14名の作業前です。過酷な環境のなか、本当にありがとうございました。続きは彼らに引き受けていただきました。

お盆明けの開幕戦は、毎年恒例のUAゼンセン マルエツ労組が40名ほどで来ていただけると聞いています。そして、公募ボランティア、東北電力労組、公募ボランティア、第一三共(株)東北支店が9月上旬までに200人以上。おかげさまですべて順調。今年も最強の防災林への道をひた走っています。