海岸林で鳥見ing(2023/7/30)

地元ボランティアの三浦です。

最近夏の海岸林の野鳥の様子等を紹介します。

野鳥の多くは繁殖後期で親鳥が付かず離れずで、ヒナに付き添いひとりでも自立し生活していけるように指導時期のようです。

海岸林にいる野鳥も同じと思われますが、小鳥類は警戒心が強くて写真は撮れませんでした。

早いものでは独り立ちし自前で狩りをし生活している者がいました。

今回写真に撮れたのは海岸林の内陸のハウス群付近で魚を食す今年生まれのノスリです。

瞳の一部が黄色なこと、羽根の模様が不明瞭な幼羽模様なことが特徴です。

2回目の繁殖のためか母子を守っているのか

黒松の枝先でさえずっているホオジロの父さんも撮れました。

確実に世代を繫いで行ってるなと感じたところでした。

後一月もすると渡りの時期になります。生活の一部を垣間見れたらまた紹介したいと思います。

吉田です。去年からしっかりまとめてくれている月別探鳥調査や、たびたび「鳥見ing」のタイトルで「いきものブログ」を書いてくれている三浦さんも、私も、7月はいきもの探しを追求する時間がなく・・・三浦さんは31日に、つかの間の休日を名取の探鳥に使っているはず。(ブログ期待してます)

例によって数少ない写真報告します。8月21日には、県立名取北高校の「生物」の授業のフィールドワーク。私のフィールドワークも抜かりなくやらなきゃ。お盆明けになっちゃうなあ・・・

「地球沸騰」でも、あの笑顔を見習って

吉田です。国連のグテーレス事務総長が、「地球温暖化の時代は終わり、いまは地球沸騰の時代」と危機感を世界に発信しました。

先週末は、いくらなんでもこの暑さはないと感じ、思い切って作業を短縮しました。(28日(金):34.4度・平均風速2.3m/s、29日(土):35.1度・平均風速2.2m/s)週末の進捗状況や諸々を佐々木統括に報告したところ、「事務総長はいいこと言ったな!ま、吉田、うまいことやれよ。安全最優先でな」と。

今年のボランティア受け持ちゾーンは、名取市海岸林の北半分です。なかでも主戦場と位置付けているのは、閖上のサイクルスポーツセンター周辺。とくに主戦場と位置付けているのは海岸林最北端3.2haです。その周囲の林縁3辺は港湾工事の土砂に混じった葛の種子を発生源に、毎年完全に葛に覆われます。そこからクロマツ林内に侵入し約1ha~最大1.5haが、ひどい状態になっています。6月上旬、すでにクロマツは見えませんでした。

5月19日~ボランティアによる葛・藤・竹・ニセアカシア刈りを開始、6月15日~名取市海岸林再生の会と松島森林総合は今年は混成チームを組み、100ha全体の「林縁」葛薬剤枯殺を開始、7月12日~宮城中央森林組合による下刈開始。

ボランティアは、6月:253人が「広浦沿い繁茂地1ha」を毛虫を殺しながら。7月:213人が「最北端繁茂地のうち約0.5ha」をフタモンアシナガバチに5人が刺されながら、完了させました。だれも熱中症にならず、なんとか無事に。

「地球沸騰」の時代の作業は、安全重視を一層気をつけねばなりません。少しでも風を得られるよう工夫します。その日の風向きに応じて、風通しの良い場所を選ぶすべもあります。風量によって午前午後の作業の軽重を決めることも出来ます。葛刈りの作業道と思って枝払いした進入路からは、薄っすら風が入ってくることがわかりました。「風が入ってくる方向に顔を向けて作業すると多少の涼を感じる」と、もっと言った方がいい。

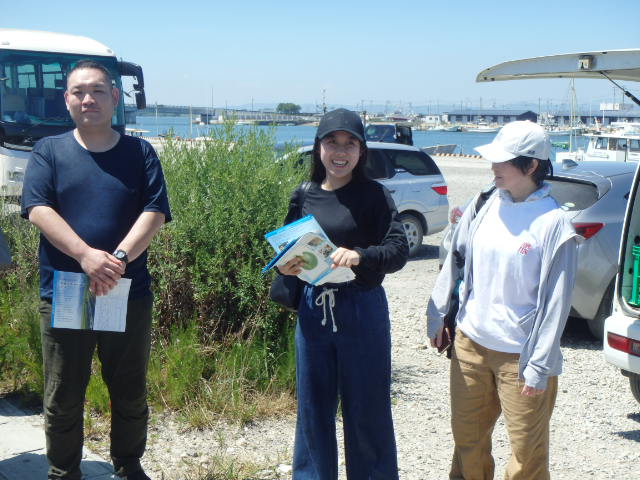

7月29日に参加した東京海上の皆さんは、とくにリーダーの方、事務局の若い方たちは、酷暑の朝からずっと「笑顔」でした。公募ボランティアに参加した鹿島建設の方たちや、林久美子課長らとあの笑顔について振り返って考えて、あらためて思いました。こんなに暑いときに来てくれている一人一人に、私自身が「笑顔」で、一期一会の気持ちを忘れず過ごすことも、全員を無事帰すことに繋がると。あの笑顔を見習おうと心底思いました。

7/29 東京海上日動&公募ボランティアの日レポート

本部・啓発普及部の林です。

連日「危険な暑さ」が続いている中、この日のボランティアはいつもと違う流れに。

午前中は見学、作業は午後のみに。

午前中の見学に参加したのは、東京など関東からのメンバーと仙台を中心とした東京海上日動火災保険の皆さん、そして初参加の名取北高校生を含む数名。

最初は北釜防災公園から。いつもは家族で賑わっている公園も、この暑さでは人の姿もなく……。

この地が震災前、どのような場所だったのかを説明する写真などを見ながらしばし散策。

参加者の中にはお子さんを連れて来られた方もいらっしゃり、東日本大震災を知らない小学生や中学生にとっては「震災を学ぶ」機会になったのではないかと思います。

続いて、ゲートから海岸林に入り、まずは防潮堤に上って吉田のレクチャー。いつもの「あそこに見えるマツの木は何歳でしょうか」クイズも。正解者はごくわずかでした。

海岸林の規模の大きさに驚く人もいましたが、海を見て「わぁ~海だ~~」という反応の方が大きかったでしょうか。

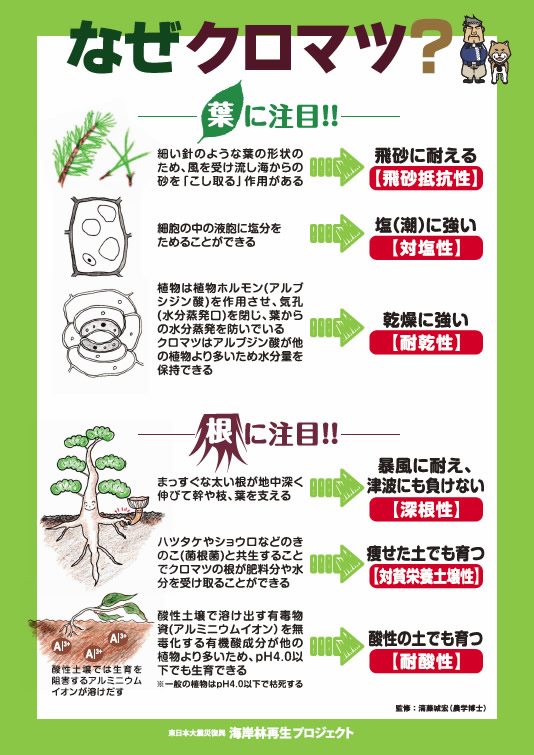

今年石灰をまいた、成長の悪いエリアを見学。周囲のクロマツに比べ、このエリアだけ成長が悪いことは一目瞭然。水はけの悪さ、酸性度の高さ、土の硬さなど、クロマツの成長に悪影響を与える条件などについて解説。

2014年の植栽地では健全に育つクロマツの様子、またクズが繁茂するエリアも見学しました。

先ほどの成長の悪い場所と比較をしながらの見学となりました。

そして、ここからはさらにいつもと違うパターン。一旦海岸林を出て、閖上のサイクルスポーツセンターに移動。施設の方にお願いして、屋上からの見学をさせてもらいました。

地元の参加者からも「スポーツセンターは知ってたけど初めて来た」「来たことあったけど、こんなに充実した(温泉もある! 宿泊施設もある!!)ところだとは知らなかった」といった声も聞かれました。青い空、青い海、そして青々と育つ海岸林を見学し、午後からの作業の場所を確認して午前の部は終了。

ここでの見学も初めてなので、当然なのですが、サイクルスポーツセンターのレストランのソフトクリームで涼をとりはじめ……ボランティア中にソフトクリームだなんて初めて!

このまま事務所に戻り、お昼休憩。

午後からはいつものリピーターの皆さんや初参加の名取北高校の生徒さんたちも合流。

出発前には育苗場で苗の解説。根に菌根菌がついている様子をみたり、クロマツとアカマツの違いを実際に触って感じてみたり。

この日の現場はここのところ、集中的に作業をしている閖上のクズ地帯。午前中はあまり風のない状態でしたが、午後からは少し風が出てきていて、できるだけ暑さを避けるため、あまり中には入らず、(防風林ですから、中に入ると完全に無風状態。皆さん防風効果の高さを感じてくださいます)すぐに外に出られる場所で作業を進めました。そしてこまめに休憩。

皆さん、吉田の指示通り「四つん這い」でクズの根元を刈り取ってくださいました。

ありがたかったのは、防風垣の中で縦横無尽にツルを伸ばし、そこかしこに根を下ろしているクズを、身のこなしの軽い中学生君が中に入ってやっつけてくれたこと。ハチの巣も見つけましたが、騒ぐことなく冷静に対処し、ハチ刺されも回避。ほかの男性ボランティアの皆さんも中に入って、刈りにくいクズの根を徹底的に刈り取ってくださいました。

暑い中での作業となりましたが、皆さん無事作業終了(1名ハチ刺されがありましたが)。

そして恒例の終わりの会。今回はこんな感想が共有されました

■ボランティアの参加は初めてで緊張したが皆さんが優しくいろんなことを教えてくれてよかった

■参加前はプロジェクトの活動を知らなかった。クロマツの重要性を知ることができてよかった

■体力勝負で暑い中、みんなで協力して活動できたことがよかった。クロマツのためになったという実感はないが、今日の作業がクロマツの成長につながったらうれしい

以上、名取北高生のコメントです。

ハチの巣を見つけたものの刺されることなく最後まで作業を続けてくれた中学生は

■怪我なく無事に終わらせられてよかった

とコメント。

ここからは東京海上の皆さんの感想。

■体力勝負のベストメンバーで臨んだ。ツルが繁茂する様子は、自然豊かでいいと思っていたが、クロマツなど樹木の成長を阻害するものだと知ることができた。今日は若手を中心に、職場のメンバーと一緒に活動できてよかった

■仕事であまり関わることのない職場の人たちとコミュニケーションを取りながら作業ができてよかった。ジョギングが好きで、海岸を走ることもあり海岸林は目にしていたものの、今まで興味をもって見ることはなかったが、今日は理解を深めることができた

■初めての参加だった。会社としての取り組みをウェブサイトなどで見てきていたが、土によって成長が違うことなども実際現場に来て、自分で見て実感しながら学ぶことができてよかった。海岸林になるまでには長い年月がかかることも分かったので、これからも会社として息の長い支援をしていきたい

最後はインターン生として2年前に活躍してくれた畑君のコメント

■インターンとして関わっていた時は、コロナ禍で小規模のボランティアだった。今回、大人数でのボランティアに参加して、勢いよく作業が進められて気持ちよかった。また、今日は高校生の指導役を任されたことで感じたのは、先ほど浅野さんから、今日やった場所を、来週次のボランティアさんが来て作業をしてくれるリレーが続いていくという話があったが、年代のリレーもあるということ。これからも長く関わっていきたい

皆さん、暑い中、本当にどうもありがとうございました。緊張しながらも「参加しよう」と決めて、大人に混じって活動してくれた高校生の皆さんの頑張りにも感激しました! 説明会で、一歩踏み出すことの大切さを、大学生の和泉君が伝えてくれたことが響いたのかもしれませんね。またの参加、お待ちしています!

7月26・27日 サミット・レイバー・ユニオン レポート

吉田です。期末試験中の和泉君(SOMPO環境財団インターン)に代わって、レポートします。

首都圏のスーパーマーケット大手「サミット」の労働組合が4年ぶりに来訪。杉並区にある組合本部事務所はオイスカ本部から一駅。完全に徒歩圏内です。

酷暑のなか各店舗から集った17名が、名取市海岸林東北端で葛刈りに大汗をかいてくれました。ここのところ、午前中は風が2m/s程度で、午後は4m/sになる日が続きました。海側最前列のこの場所は、まだ風の恩恵を受けられるのが救いです。けれども、林内に潜って、四つん這いになるこの作業では、なかなか風は届きません。せめてもの工夫は、風上方向に顔を向けて作業すること。ときどきですがイイ風が来ます。

私と組合員の一人がそれぞれ2ヵ所、いつものフタモンアシナガバチに刺されてしまいましたが、現場で治療し、少し休んで復帰しました。このハチはマツの枝の下や、防風垣の中に雨宿りするように巣を作ります。今年はよく刺されますが、何日か腫れと痒みが残ります。毎年春先に、スズメバチに巣を作られないよう「誘引液」を設置していますが、アシナガバチの女王バチには効果がありません。打つ手なし。刺されないためには、気をつけることと、巣を見つけること以外ありません。

皆さん、そういう中でよく頑張ってくれました。終礼で感想を聞いたところ、22歳の若い方がなんとも涼しげな表情で「楽しかった」と言ってのけました。気力体力の充実した人たちが来てくれることをとてもうれしく思いました。

夕食懇談会の席で、「このプロジェクトを単組として支援してくれているスーパーマーケットの労組は、ライフ・マルエツ・サミット」と紹介したところ、「合同開催を検討してみたい」とのリアクションがありました。「同業として一緒に」の発想は、化学総連が8年続けています。来年度に向けてオイスカの立場からも働きかけてみます。

ボランティア参加者コメント

本部・啓発普及部の林です。

ボランティアにご参加くださった皆さんはよくご存じかと思いますが、

活動の最後にまとめの会で何名かの方に感想をお話しいただいています。

ここ最近の参加者の方々の感想、コメントをいくつかご紹介します。

■生まれて初めてのボランティアだった。みんなで一緒に作業をすると達成感が味わえる。

また仲間を連れて参加したい。

■小学4年生の時に震災を体験した。地元なので、子どものころに来たサイクリングロードの記憶があり、森があったことを覚えている。ボランティアは4回目になるが、まだ「森」と言える状態にはなっていない。でも閖上の姿が震災前のように戻るのを想像しながら、昔の景色を思い出しながら作業をした。

■せっかくマツが育っているのにクズが成長を阻害していると聞いて「クソ!」と思いながらクズを取り除く作業に没頭した。できる範囲で今後もお手伝いしたい。

■初めて参加した。木を植えると思ってきたら違った。クズが茂っていて、人の手を入れることの重要性を感じた。今後もボランティアに支えられながらマツが成長していくのだと感じた。

■木を植えるのは簡単なことだと思っていたけれど、何年も地道な管理作業が続き、思っていたよりもずっと大変なことなのだと学んだ。

■楽しかった!

■60年人生で初めてのボランティアだった。ライフワークにしたい。

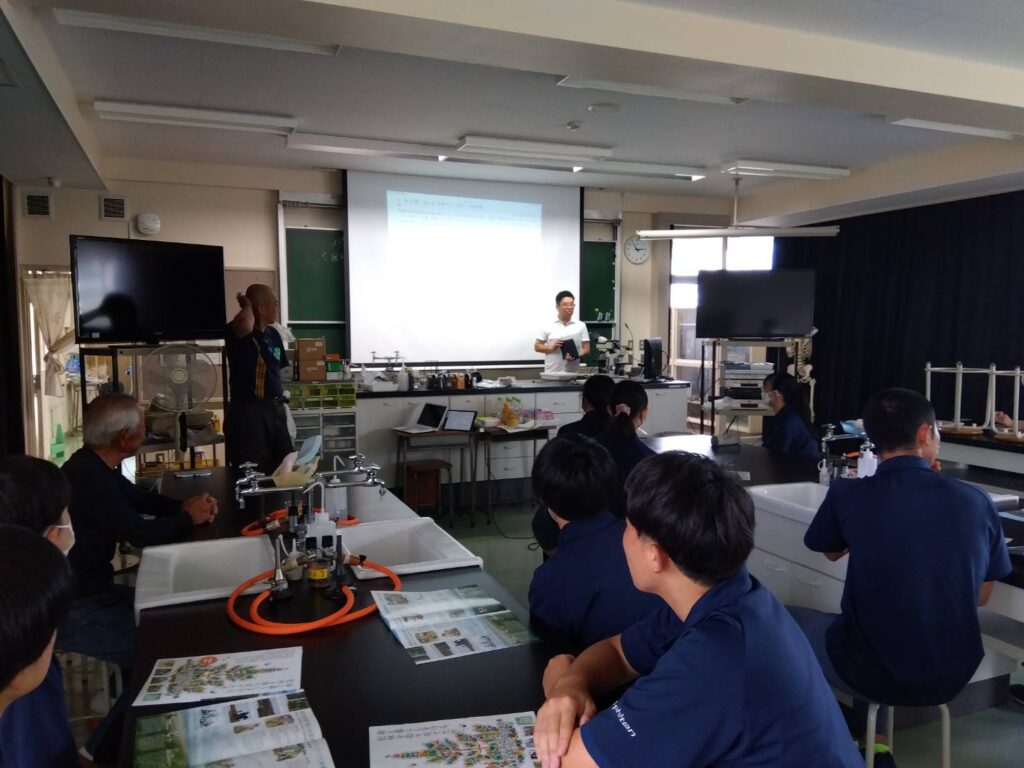

念願の!ボランティア説明会@名取北高校

本部・啓発普及部の林です。

7月21日、名取北高校で念願の!ボランティア説明会を開催。

「念願の!」という言葉は、昨年からずっとアプローチをしていたのが

ようやく実現した!!という嬉しさから出たもの。

吉田が生物の授業でお世話になっている榊先生がこの説明会も調整してくださいました。

先生は吉田の説明の前に生徒たちにこう呼びかけました。

「理屈ではなく、心で聞いてほしい」

集まってくれた生徒さんの中にはこの春、ボランティアに来てくれた野球部員の姿も。

排水路づくりを頑張ってくれた彼らに、ボランティアに参加した感想を聞くと

「初めて海岸林でボランティアをした。指導してくれた方々が、プライドを持って仕事に取り組んでいる姿を間近で見て尊敬の気持ちを抱いた」

「海岸林でこんな作業が行われていることを知らなかった。自分が知らないうちに、誰かがやってくれていたのだということを強く感じた」

「10年以上続いているプロジェクトの中の、たった1日の活動だったけど、とてもやりがいを感じた。クロマツの役割もよく分かった」

それぞれがいろいろなことを感じてくれたこと、それを自分の言葉でしっかり伝えてくれたことがとてもうれしかったです。

そして、生徒たちと年齢の近い大学生インターンの和泉君が話をしてくれた「ボランティアに参加するメリット2つ」は、彼らにもとても分かりやすかったのではないかと思います。

ひとつ目はいろいろな年代のいろいろな立場の人たちと一緒に活動できる点。多くの高校生にとっては学校と部活が生活のほとんどだと思う。でも、ボランティアでいろいろな人たちと一緒に作業できるのはで、自分の生活範囲から一歩踏み出すチャンスになる!

ふたつ目は進路に役立つ体験になる点。進学や就職の面談の時にボランティア体験は大きなアピールポイントになる!

説明会の終わりに、榊先生が「動いた心で行動を起こして!」と呼び掛けてくださいました。

すてきな先生がいる学校で学べる生徒さんたち、幸せだなぁ。

そして、心が動いた生徒さんたちからボランティアへのお申し込みをたくさんいただきました!

もっともっと私たちが働きかけていけば、行動に移してくれる若者は多いはず。

前に進む力をもらう説明会になりました。

はじめての体験。~7/21 宮城県倫理法人会~

吉田です。一人でも多く手が欲しい7月、もっとも草にダメージを与えやすい7月に、新手の皆さま約40人が体験に来てくださりました。

今年度は本格的に全国からのボランティアが集まるようになりました。ですが、宮城県民・名取市民は「全体の40%」。以前として①地元が少ない、②20歳前後の若い世代が少ないという課題がより鮮明になったと感じます。この課題は当初から変わりません。これまでオイスカの仕事を長くしてきましたが、私が手掛けてきた仕事では初めての課題です。原因はわかっていますが、改善には時間がかかるでしょう。オイスカだけで解決するのは到底不可能です。

ともあれ、今日の皆さんは全員初めての方たちばかり。課題①の角度で考えると、とても重要な存在です。ただ、作業時間が短いので、普段するような海岸林全体の見学や説明はほぼ省略し、即作業。7月上旬の京セラ労組、UAゼンセン、公募ボランティアが先に松の枝を伐開し、リピーターの方たちが一部の防風柵を解体していたため、この皆さんたちは作業の「本丸」に即辿り着くことができました。ちなみに、7月上旬の葛刈り作業の出来は驚くほど良く、残党刈りはほんのごく僅かでした。マツのてっぺんまで登っていた葛は、きれいに枯れ落ちて、何事もなかったかのようです。やっぱり草刈りには適期がありますね。

はじめての皆さんたちでしたが、「作業は四つん這いが基本姿勢」という説明ワードを使ったところ、かなり徹底して下さりました。這っている根を徹底的に切ってくれました。ありがとうございました。ずっと寄付を続けてくださっている「名取ロータリークラブ」の方も参加されていたことも嬉しかったです。

終了後、どうも少し時間があるように見えたので、名取市サイクルスポーツセンターの屋上にご案内して、いつもの見学の代わりにしました。「来年は終日で!」という意味を伝えたかったし。あらためて屋上から見ると、葛の繁茂がよく抑えられていることがわかりました。きっと他とは大違いでしょう。

終わった後、閖上のメープル館の日陰のテーブルで昼食にしました。わたしは「浜や」さんの(メロン付き)鰯・しらす丼を。あの涼しさ、たまりませんでした。

とくに高校生・大学生の皆さまへ この夏の臨時ボランティア公募日

2014年からこれまで、全国から約1万2千人のボランティアの方に現場作業へ従事いただきました。

2023年は1月、2月と5月から11月まで、毎月第3土曜日を中心にボランティアを公募していますが、とくにこの夏、とくに宮城の高校生・大学生に参加いただきたく、公募日を追加します。できるだけ終日参加をお勧めしますが、試しに半日でも作業に加わってみてください。

その前に・・・お勧め動画を紹介します。「海岸林」「海岸林・オイスカ」と検索すると他にもいろいろ。当HPの「活動ブログ」もぜひご覧ください。

①東京海上火災保険㈱ CM *撮影は2023年2月。視聴数249万回。すべて名取の海岸林の映像です。3分間。https://www.youtube.com/watch?v=_em_JKnnf7c

②トヨタ環境助成プロジェクト *撮影は2019年。非常によくまとめられた4分間。https://www.youtube.com/watch?v=KMDYk6nz82E&t=77s

③書籍「松がつなぐあした」PV *3分間。宮城県内の公立図書館、県立高校図書館に著者から寄贈されています。名取の海岸林再生の10年の歩みを、若い世代に知ってほしいと著者が願って書かれた本の紹介動画です。https://www.youtube.com/watch?v=4-z8IP-Ghys

■実施日・募集人数・主な作業予定

【追加公募日】必ず、下段の「申込フォーム」の全項目を入力してお申込みください。

7 月 22日 (土) 9:30~11:00 くず刈り取り *この日だけは閖上漁港海側の砂利駐車場の北端に集合。なとりん号を利用する場合、往路:名取駅9時発→サイクルスポーツセンター9時17分着。帰路:11時31分サイクルスポーツセンター発→12時8分名取駅着。この日は宮城県倫理法人会の約30名の皆さんと作業します。

8月4日(金) 終日(終日参加推奨。でも半日参加でも可) くず刈り取り *9時名取事務所集合。午後からの場合は13時までに集合。この日は全国から集まるUAゼンセンの約20名の皆さんと作業します。

【元々の公募日】(終日参加推奨。でも半日参加でも可)

7 月 29 日 (土) 50名 くず刈り取り、ゴミ拾い

8 月 5 日 (土) 50名 くず刈り取り、ゴミ拾い

8 月 26 日 (土) 50名 くず刈り取り、ゴミ拾い

9 月 2 日 (土) 50名 くず刈り取り、ツルマメ草抜き取り、ゴミ拾い

9 月 16 日 (土) 50名 くず刈り取り、ツルマメ草抜き取り、ゴミ拾い

10 月14 日 (土) 50名 くず刈り取り、ツルマメ草抜き取り、ゴミ拾い

11 月 4 日 (土) 50名 モニタリング、ゴミ拾い

11 月18 日 (土) 50名 モニタリング、ゴミ拾い

*集合9:00 ~ 解散17:00

*13:00からの参加もお受けしますが、出来る限り朝からご参加ください。

それ以外の途中参加は、作業場所・合流地点の説明が難しいため、原則お断りいたします。

送迎はできません。各自ご手配ください。

*新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては中止することもございますので、予めご了承ください。

*雨天決行

荒天が予想される場合は、前日までにホームページで実施判断をご案内します。

*申込みは先着順。

■集合場所 オイスカ・名取市海岸林再生の会 名取事務所

名取市下増田字北原東478

地図はコチラ

*カーナビで上記住所を設定すると違う場所に行きます。上記地図をご確認ください。

*更衣室、簡易トイレ、手洗い用水道はあります。飲料自販機なし。

昼食、飲み物は集合前に十分購入してきてください。

*昼休みは名取事務所、天候が良ければ現場にて1時間程度とります。

■前日・当日緊急連絡先

◎070-5550-7394(担当者携帯)Cメールでの連絡でも結構です。

*すぐに出れない場合もあります。ご容赦ください。

■参加費 無料

*当プロジェクトは2033年までの育林費用を含め10億円を目標に寄付金で運営しております。

当日の募金にも、ぜひご協力ください。

*ボランティア保険は当方でもかけております。(往復途上も保険適用です)

*コロナウイルスに関しては当方のボランティア保険では適用されません。

ご自身で加入されている傷害保険や医療保険で適用されるかご確認の上、ご参加ください。

■作業内容 育苗場・植栽現場での各種作業補助

*天候や全体作業の工程の都合により、事前に作業予定を告知することは難しく、

具体的な内容は当日お伝えすることになります。

■服装・持ち物

長靴or運動靴、帽子、滑り止めゴム付き軍手、長袖・長ズボン、合羽、飲料・弁当、

タオル、医薬品(切り傷・擦り傷が多い)、保険証

・数日前に雨が降った場合、現場はぬかるみに。長靴か、汚れて良い運動靴を。

長靴持参の判断に迷った際は名取の過去の気象データが参考になります。

・唐鍬や鎌を使うのでゴム付き軍手を推奨します。

・夏は、2リットルを目安に飲料を持参してください。自販機はありません。

・昼食を買う場所も近くにはありません。

・事務所での着替えは可能です。

・サンダル類、短パン・半袖での作業は禁止。

トゲのある植物も多いです。ハチやアブ・蛇などがいないとも限りません。

・企業からの参加の場合。会社名がわかる服装・ビブス・帽子は歓迎します。

・名札などは当方では用意いたしません。

■お申し込み

こちらから⇒ https://ssl.form-mailer.jp/fms/64dc8f61412390

■お問い合わせ

公益財団法人オイスカ 東京本部 海岸林担当

Tel:03-3322-5161 Fax:03-3324-7111 E-mail:kaiganrin@oisca.org

*申し込みは、オイスカ東京本部に電話・FAX・E-mailでも結構です。

①参加者名、②参加日、③郵便番号、④住所、⑤当日連絡用携帯電話をお知らせください。

県立名取北高校3年生28名への「生物」の授業

吉田です。2019年3月、北高野球部のみなさんがボランティアに来てくださりましたが、その時、引率をしてくれた野球部監督の榊先生が「海岸林を活かして生物の授業をしてみたい」と言ってくれました。コロナ禍でそれどころではなくなってしまいましたが、今年の3.11には野球部のボランティア活動が復活。そして7月3日に「海岸林」と10日に「居久根(仙台平野の屋敷林)」と、授業が実現しました。8月21日は終日フィールドワーク。どんなコースを辿って案内しようか考え中です。

【授業後の生徒さんのコメント】

海の生態について知れて良かった

海の生態系について関心をもった

海岸林が動植物の生活を守っている

海岸林の存在を初めて知った。

自分達の手で松を広い範囲に植えて住民を守れるのはやりがいがあると思いました。

震災で職を失った人も関係している

海防林の役割

海岸林再生の精神について

ボランティアについて

海岸林が90%以上潮風カットできること

海岸林について効果、仕組み、いつの時代からなど、以前参加した時よりも細かくしれた。

海岸林の塩分カットによって農業が可能になる

海岸林をただ植えたら防風や防塩になるだけでなくきちんと間隔や植え方があることを知って驚きました。

海岸林の役割の大きさ

海岸林についたらほとんど何も知らなかったけど、どれだけ人間にとって重要かが分かった。

多くの人が海岸林再生に関わっていることを初めて知った。クロマツが最強。

海岸林には黒松が良いことがわかった

海に植えてある木が自分たちにとって色々な影響をもたらしていることに驚いた

海岸林は塩分の飛来や海風から人間を守っている。キノコも発生するので生態系に多様性が生まれる。食べられる物もある

クロマツが防災だけでなく、動植物が見られるようになるなど生態系においても重要な役割があることがわかった

私たちが知らない間に海岸林を支えている人がいるとわかり、ボランティアに参加してみたいなとおもいました。

震災からどんな風に復興してきたのか海岸林の重要性がよくわかった

防風林で津波を防ぎものだと勝手に思い込んでいましたが、そんなことはなく海からの潮や風を防いでいると知り、今何気なく過ごせているのは防風林が一枚噛んでいると思うと考え深いとおもいました。

森林伐採で動物が減る

海にキツネが出ると初めて知りました。見てみたい!

海岸林のおかげで被害が抑えられてる

200メートルで塩分を90%カットして農業が可能になる。

単に海岸に木を植えるのではなく、どの木をどのように植えるのかなど工夫が凝らされていることに驚いた

名取の復旧に関わって13年目になりますが、10代・20代前半の高校生や大学生の参加が少ないことへの対策は2015年後半あたりから、数々手を打ってきました。河北新報の記者さんが北高の金澤校長との仲立ちをしてくださり、毎年、植樹祭への参加の他、ボランティア説明会、全校生徒に講演する機会をいただきました。2018年・2019年ごろいつも北高生のだれかがボランティア参加してくれていましたが、コロナ禍で高校生の姿はなくなりました。

ですが、明日7月21日、久々のボランティア説明会の機会をいただきました。復活への一歩になるといいなあと思っています。

ちなみに、今年の11月10日には県南の県立高校の「生物」担当の先生たちの視察会も計画されています。