オイスカ丹羽推進協議会 来訪

こんにちは、浅野です。

9/28にオイスカ丹羽推進協議会11名が来てくれました!丹羽推協の方が来てくれるのは2016年以来7年ぶり。今年は推協発足25周年ということで名取を再訪してくれました。

前日が土砂降りだったため、活動ができるか心配でしたが、当日は雨も上がり活動日和となりました。とはいえ、足元の状態が良くないので午前は見学にし、午後はゴミ拾いをすることに…。

以前来たことのある方はその成長に、初めての方はその広さに驚いていました。

閖上のごみは相変わらずたくさんでした。明らかに不法投棄とみられるものも…。

わざわざ愛知県から来ていただいてゴミ拾いをしてもらうのは心苦しかったですが、「少しでも活動ができて良かった!」「こんなに拾うと達成感があるなぁ」などポジティブな声をいただきました。ありがとうございました!

「最も生育が悪いプロット」の改善に向けて ~消石灰散布の経過報告~

SOMPO環境財団インターン生(宮城大学4年)の和泉です。

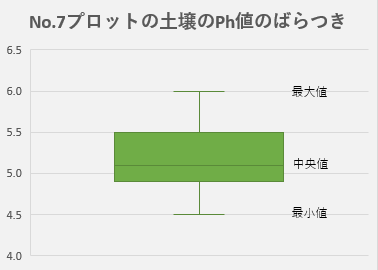

今年6月、名取市海岸林で「最も生育が悪い」と言われている2014年植栽地の調査地周辺4haにボランティアの方々と消石灰を撒きました。この作業によって、酸性が強すぎる土壌をアルカリ性の石灰で中和しようという算段です。9月14日、石灰散布した場所のpH値のその後を調査した結果を報告します。

はじめに結果を述べると、

・pH値は特に変わらなかった

・消石灰が3か月経っても溶けていない

の2点に尽きます。

詳細は以下の通りです。

・計測数はプロットNo.7(消石灰を撒いたところ)を含む3ha内で計27地点。

・27地点の平均値はpH5.2。吉田さん曰く「散布前と変わっていない」。

・散布した消石灰が粒のまま残っていた。一部に溶けた形跡もあったが、そのまま乾燥して塊状になっていた。

この件について、私が所属する宮城大学事業構想学群地域創生学類の千葉克己先生にお伺いしました。千葉先生は農業分野でも土地改良や暗渠排水を専門としており、震災後は被災農地の除塩作業において最前線でご尽力された方です。

──────────

私の見立てでは土壌が緻密(硬すぎ)で通気性と通水性が悪いことが生育不良の原因です。

数年前、仙台市荒浜地区の植樹地(防潮林)でクロマツの生育不良のことを相談されたことがありました。このときも土壌の緻密さが原因でした。対策として土壌を軟らかくする深耕などをするようアドバイスしました。

消石灰は散布してから耕起して土壌の中に混ぜ込まないと効果は出ません。

緻密な土壌では、地表に散布して雨が降って一度は溶けても、土壌に浸透せず、再び乾燥してしまい、石灰は地表にとどまったままとなります。

まずは心土破砕に使うサブソイラなどを使って深さ30〜40センチまでの土を軟らかくしてください。うまく軟らかくなればそれだけでも改善すると思います。極端に酸性が強いところは消石灰を散布し、耕起して土に混ぜ込んでください。

土壌は物理性が一番大事です。これが改善しないと化学性もよくなりません。

───────────

以上をざっくりとまとめると、つまり

①土壌が硬く、通気性と通水性が悪いことがクロマツの生育不良の原因。

②消石灰の効果を発揮するためには、土を耕して、軟らかい土に混ぜ込む必要がある。

③土が軟らかくなればマツの成長そのものも改善する可能性がある。

となります。

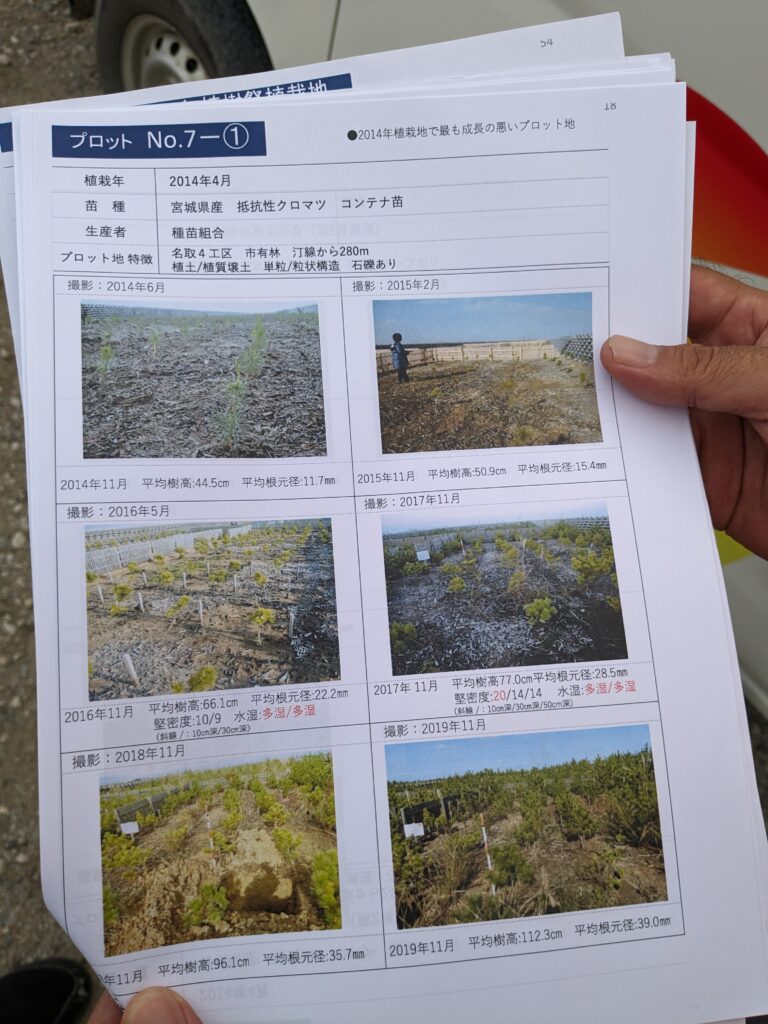

実際にNo.7プロットの過去の調査データを参照すると、ほかのプロットと比べて硬い土壌であったり、水はけの悪さが指摘されていることがわかります。

千葉先生の見立て通りならば、土壌の硬さが改善されない限り、消石灰を撒いてもほぼ効果はありませんし、クロマツの成長も乏しいままです。もちろん別に原因がある可能性も十分あり得ますが、「最も生育が悪いプロット」の改善につながる一つの手がかりにはなったのではないでしょうか。今後も引き続き調査が入るようなので、私もアンテナを張って観察していたいと思います。

【吉田より】

和泉君、卒論で忙しいところをしっかり調べてくれてありがとう。

この場所は2014年の植栽です。したがって、すでに根は広く広がっており、サブソイラなど重機で掘って石灰を混ぜることはできず、やむなく地表に撒いてみました。地表散布だと、地表から30㎝にも効果がないかもしれませんが。記録的少雨ということもあり、3か月たっても石灰が地表に残っていました。

多湿であることは間違いないと思いますが、なぜここだけこんなに生長が悪いのか、まだわかっていません。土の硬さは全体的にはさほどでもなく、もっと硬い場所もあります。phが低い場所はほかにもあります。ここでは、東京都立大院の川東教授と学生さんたちが調査をしています。「5m離れるとまったく様子が違う」と聞きました。その結果は、来春までに教えていただくことになっています。

大阪マラソン2024(2月25日(日)) 寄付先団体に認定されました

9月22日、大阪マラソン組織委員会より「大阪マラソン2024」(2月25日(日))の寄付先団体に認定されたとの通知をいただきました。2014年から連続認定いただいています。

https://www.osaka-marathon.com/

あわせて、チャリティーランナーの募集も始まりました。締め切りは11月17日までです。今年は60名の出走を目標に募集します。ぜひお知り合いの方にもお知らせください。

https://www.osaka-marathon.com/2024/runner/entry/apply_c/

みなさん、こんにちは!海外事業部の山本です。

9月14日(木)~16日(土)まで、海岸林に出張しました。

今回は2回目の訪問でしたが、新たに知ることばかりで、訪れる度に違ったことが見えてくるなぁと感じた訪問となりました。

1日目は、2日目に行うモニタリングの下見を行いました。

このとき、森林組合の方々にお会いしました。この日は草刈りを行っているところで、草刈り機を使って作業する様子をみせていただきました。草刈り機は体の右側に装着し、刃の左前部分を使って刈るのだそうです。基本的には地面に近い部分を刈りますが、飛び出ているマツの枝などはヒョイっと機械を持ち上げて切っていました。

モニタリングの下見をした後、前回訪れた際に石灰をまいた場所で、土壌のpHを酸度計で測定しました。土壌の酸性が強いことから、弱めるために石灰をまいたところです。数値は比較的高いままであり、石灰の効果がまだ出ていないのか、ほかに要因があるのか…。まだまだ調べたり様子を見たりする必要がありそうでした。

右:計測値を食い入るように確認する啓発普及部・吉田部長とインターン生の和泉くん

海岸林の中を歩いていると、道のわきに溝ができているところがありました。水はけが悪く、水がたまっていたため、排水できるよう「溝切り」を行ったそうです。溝切によってマツはぐんと生長するようになったといいます。土壌のpHや水はけなど、マツの生長のためにはさまざまな観点から観察し、工夫を行ってきたんだなと改めて感じました。

2日目は、スタッフとベテランボランティアの方でモニタリングを行いました。モニタリングは定期的に同じ木の生長を調べるために行っており、木の高さと太さを計測して記録します。海岸林に関わって日の浅い私には、マツの木の生長を実感するということはまだありませんが、記録によると前回の調査から数十センチ伸びているマツもあり、しっかりと生長していることがわかりました。

3日目は、ボランティアの方々とクズ切りを行いました。マツに絡みついて生長を阻害するクズですが、今回はその根の威力を思い知りました。まるで込み入った電話線のように縦横無尽に根が地面に広がっていました。地表に見えていない部分もあるのでカマで引っかきながら伸びた根をたどり、大元を探します。みなさん、マツの枝の下に分け入り、「根絶」に取り組んでいました。

今回の訪問では、森林組合の方、ベテランボランティアの方、はじめてボランティアに参加された方などとお会いし、海岸林に多様な方々に支えられていることがわかりました。様々な人が関わり、様々な試行錯誤を重ねて、海岸林を育てることができるのだということを感じました。

「前はツルマメがマツの敵だったがもう卒業した。いまはクズが敵だ。」と吉田さんも言っていた通り、ひとつクリアしても、また次の壁がやってきます。まだまだ奮闘が続くことを改めて感じました。少しでもその力になっていきたいと思います!

<11/23(祝・木)>「災害のデパート」フィリピン北部での37年間の挑戦とこれから ~地球環境を考えるトークイベント2023秋~ (関西支部設立30周年・関西研修センター40周年記念行事)

関西支部では、支部設立30周年・関西研修センター40周年記念行事を兼ね、国土緑化推進機構「緑と水の森林ファンド」の助成を得て、本部と共催で本行事を大阪で開催します。インターネット上でも非常に情報が少ない、知られざるフィリピン北部の厳しい現状をお伝えします。オンライン参加が出来ます。

東日本大震災以降、10年近く海外協力には関わる余裕がありませんでしたが、2019年3月に20年ぶりに現地を再訪し、いつか必ずフィリピン北部の支援の一端を担いたいと考えてきました。昨年は日本でも報道された地震、今年7月末は台風による水害、9月には地震に見舞われています。平地はごくわずか、明治時代までの日本のように見渡す限りのはげ山が広がる、フィリピン最貧州の1つです。

当日のメインスピーカーのオイスカアブラ研修センターデルフィン所長は私の10歳年上。1997年に初めて出会い、この人の背中を追ってきました。二宮金次郎さんのようにも思えます。あの出会いがなかったら、オイスカを続けられたかわかりません。名取にも3回来てくれています。よろしければ、ぜひ聴講申し込みをください。

■日 時:2023年11月23日(祝・木)15:00~16:30(開場14:30)

■会 場:国民会館 「武藤記念ホール」

(大阪市中央区大手前2-1-2 國民會館大阪城ビル12階)

地下鉄天満橋駅 3番出口より徒歩3分

京阪電車天満橋駅 東出口より徒歩6分

■参加方法:会場参加・オンライン聴講

※オンライン参加の方には11月22日までにメールでURLをお送りします。

■参加費:無料

■申込方法など、詳しくは下記より

大阪出張中の吉田です。11月23日㈷に気合を入れた行事をするので、その段取りに来ています。登壇するフィリピン人のデルフィン氏と1997年に出会わなければ、オイスカで仕事を続けていなかったかもしれません。今年は7月に大水害、9月に地震があったフィリピン北部アブラ州・南イロコス州が舞台です。

<11/23(祝・木)>「災害のデパート」フィリピン北部での37年間の挑戦とこれから【地球環境を考えるトークイベント2023 秋】

詳細はコチラ⇒ https://oisca.org/events/e231123/ オンライン聴講もできます。ぜひお申込みを!

今日は9月17日に見た「いきもの」を写真レポートします。この時期は「日本野鳥の会の定期観察日的な位置付け」と三浦さんから聞いていたので、秋の渡り鳥の存在も気にしながら。写真は撮れませんでしたが、ツバメが多数、セッカ?の鳴き声、猛禽類はトビのみ。哺乳類・爬虫類は見れず。3日前にタヌキ親子を見ましたが、最近はキツネもキツネの糞も見ません。内陸側に隣接した畑には、ハクビシンが来るようになったそうです。

写真の並びは、見つけた順で順不同。名前を調べるには、横に浅野さんがいないとダメなので割愛します。

-1024x498.jpg)

が巣に入った瞬間-1024x768.jpg)

吉田です。おかげさまで、まだオイスカの管轄内ではマツクイムシ病は出ていません。今年は周辺地域でもまだ発見していません。管轄外の市街地でも目を光らせているつもりです。見つけたら市役所に連絡して、即伐倒・薬剤駆除か焼却処分してもらっています。

森林組合のみんなと現場で会った時、「シンクイムシがチラホラあるね。広がらないといいけど」と言っていました。2020年に前年・前々年に植えたマツに多数発生し、再生の会の皆さんが剪定鋏で被害部分を切り取って焼却処分して拡大を防いだことがありました。あの時にも及ばない、軽傷中の軽傷だと思っていますが、大発生したら大変です。いま現在の害虫関連を写真レポートします。

その前に、今年6月は毛虫「マツカレハ」が大量発生しました。とくに内陸防風林では1本のマツに何10匹も。再生の会と松島森林総合が合同で、殺虫剤「スミチオン」を動噴を使って本格的に散布。ボランティアが葛刈りする箇所は、1本のマツに多くて10匹。キンチョールやアースジェットで駆除する程度で済みましたが。結果、無事撃退できました。

9月17日のオタクの休日で見た、「害」あれこれを。

番外編。

ハチの巣駆除。「雨が少ない年はハチが多い」と聞いたことがあります。今年はよく刺されました。とくに私。森林に関わる以上、避けて通れません。いることを皆にはっきり伝え、皆で警戒するだけで、十分効果あり。それどころか、いくつもの巣を駆除。防風柵のボルトを屋根代わりに作ろうとするハチもいました。ちなみに、スズメバチは毎年春先に女王バチを落とす誘引液を仕掛けています。今年も現場では見ません。ただし、アシナガバチを避ける方法は、周知&各自警戒以外、いまのところありません。

がおしりから巣を出た瞬間-1024x768.jpg)

吉田です。この夏は落ち着いて歩く余裕もなかったし、このあと1ヵ月現場に来れないので、9月17日にガッツリ全体を歩きました。その感想を何回かに分けて。

「地球沸騰の時代」と国連事務総長が警告したように、今年の酷暑は忘れることはないと思います。それに加えて、仙台管区気象台HPの過去の気象データで見た名取(仙台空港での観測データです)の降水量には驚きました。8月に仙台空港で雨を観測したのは、5日でわずか13.5㎜。「10㎜/日以下の雨は、雨とは言わない」などと佐々木統括が前に言っていました。5㎜以下の日が7月20日~9月3日まで44日も続きました。多湿が困るクロマツには良いのですが。

9月6日には大雨があり、名取の一部にも避難指示が出たため心配しました。米が倒れている様子は目にしました。「オイスカの植樹祭に2016年に参加した」というタクシーの運転手さん(兼業農家)は、「あの大雨のあと、蔵王の麓(海から20km)のスギが潮風で赤く変色したらしい」と教えてくれました。

名取の海岸林でも、ごく一部の葉が赤くなったと感じました。今年の夏は、気象データの風速を見る限りそれほど特徴的なことはないように見えるのですが。9月6日の後の台風13号は、降水量が少なくても潮風が強く吹く、いわゆる「風台風」だったのかもしれません。

震災前の名取には、5㎞の海岸線全てに7.2mの高さで設置されました。潮風が陸上に直撃する位置はすこし後退したはずです。敢えて内陸側に配置してわずかに植えたアカマツは、クロマツよりも潮風に弱く変色しやすいと思いました。

海岸林再生に関わって間もないころ、静岡の遠州灘のクロマツを勉強に行きましたが、海から見ると、葉がすべて枯れているように見えて驚いたことがあります。でも、浜風の風下から見ると青々して枯れていない。「これが本当の海岸林なんだな」と思ったものです。

今日は、潮風の影響による変化などを写真レポートします。赤くなった葉でも、頂芽はしっかりしています。来春には何事もなかったように青々とするでしょう。私たちの名取の海岸林も、本当に潮風に向き合う一人前の高さになってきたんだなあと思いました。

下の写真、まずは海側最前列の写真から。

以下は、一歩内陸側のマツ林にて。

下記は最内陸側にて。クロマツは順調な生長。そのおかげで潮害から守られ、海岸林最後列では実生の広葉樹の種類が増えました。

誇るべき最強のリピーターズ

吉田です。このプロジェクトには、2012年以降のボランティア受け入れ業務の大半を、スタッフとともに歩んでくださり、われわれが「レジェンド」と呼ぶ大槻壽夫さん(81歳)という大きな存在があります。そして、大槻さんを筆頭にした宮城県民を中心とするリピーターチームは、名取海岸林再生の誇るべき財産と思っています。「名球会」じゃないけど、あと10年後には大槻さんのように参加日数200という方が何人も!となるでしょう。

このコロナ禍で、他県からのボランティアは激減し、宮城県民の若者も一気に減り、2020年には270人、2021年は313人、2022年は878人と、コロナ禍前の1,878人と比べ大きく落ち込みました(2023年は上半期で868人)。その間、宮城中央森林組合、松島森林総合、名取市海岸林再生の会のプロの施業は淡々と続きましたが、オイスカならではのボランティア人海戦術によるクロマツ林内の葛枯殺などは滞りました。ですが、リピーターチームは腕に磨きをかけた3年になりました。今年はとくに、平日休日を問わない公募ボランティア日以外の支援企業・労組ボランティア日にも、大槻さんとともに駆けつけてくれる県内外のリピーターが明らかに増加。1開催日平均で指導者的存在のリピーターは4.2人。際立った今年の特徴です。いまのところ怪我なく、事故なく、厳しい夏を乗り越えつつあるのは、この皆さんの影の支えだったと思います。

この皆さんの存在に甘えることなく、引き続き、抜かりなきように頑張ります。しばらく来れなかったリピーターさんの再訪も楽しみにしながら。

9/1(金) 東北電力労働組合ボランティアの10年 ~Before&After写真集~

吉田です。モタモタしていてブログを書くのが遅くなりました。

「地球温暖化の時代は終わり、地球沸騰の時代が来た」と国連事務総長が世界に警鐘を鳴らしました。今年は本当に厳しい現場の夏でした。8月末になったら、すこしは手加減されるかと思って期待していましたが・・・「また今日も酷暑かー、なんとか風だけは吹いてくれー」と気をもむ私をよそに、集まった電力マンたちは覚悟が決まっていて、ケロッとしているように見えました(気のせいですか?)。

今年は本当に雨が少なく、名取の農家からは雨を望む声がより一層聞こえてきます。東北電労の新潟からの参加者の方は、「米が本当に心配。私たちも水田への水供給に協力しているんです」と話してくれました。個人的な思いですが、私は親戚に電力マンが何人もいて、子どもの頃、夏休みに長逗留しているときに、夜の大雨の中、出動していく姿を覚えていますし、インフラを仕事としている人たちには、なんとなくいつもシンパシーを感じています。海岸林は海岸防災林。インフラと思っていますので。海の近くの発電所にはそれとセットで海岸林がありますし。名取のボランティアにおける、宮城を除き新潟を含む東北電力管区6県のボランティア数は、決して多くはありません。めったに会えない青森、秋田、山形、新潟の方たちに来ていただけるということも嬉しく思っていました。

今回は東北電労として節目の10年目となる、最後のボランティア作業でした。他の企業・労組などの方たちに対しても当然いえることですが、コロナ禍がありながらも、しっかり続けてくださったことに心から感謝しています。10年経てばお互い状況は変わります。一度立ち止まって見直し、継続するかどうか、もし継続するならどうするとイイか、「一度白紙に戻って考える」という考え方に、とても共感します。もしも何らかの形で名取で再出発となったら、これは本当に光栄です。

いつもそうしてはいますが、作業一辺倒だけではなく、これまでの成果を見ていただくことも一日の日程に組み込みました。全部はお見せ出来なかったので、頑張っていただいた場所のいまをBefore&After的に紹介します。精度の高い撮影場所、撮影方向でなくてごめんなさい。

以下、左の写真とだいたい同じ場所の、最近の写真です。だいたい。

【後日談】おかげさまで、閖上のあの場所3.2haのクロマツ林内約2.3haに繁茂した葛の刈り取りは、7月1日京セラ労組の手で着手し、9月3日に第一三共(株)東北支店の皆さんの手で無事終わりました!本当にありがとうございました。まぎれもなく苦労しましたが、今年の主戦場も、会心の出来です。