タイ旅行記① 住民意識の変化

久しぶりのブログ寄稿の海岸林担当の鈴木です。

去年、一昨年と夏休みの家族旅行中に名取市の現場ボランティアに参加していました。

今年は、名取の現場にも行きたいのは山々なのですが、子ども達に異文化を体験させたいと思い、17日~23日までタイのラノーン県でのマングローブ植林に行ってきました。

オイスカタイのみなさんが快く受け入れてくださり、またちょうど夏休みのこの時期に福岡のラブ・グリーンの会の「ラブ・グリーンの翼 マングローブ植林ツアー」があるとの事で同行させていただくことになりました。

私たち家族のツアーへの同行を快諾してくださったラブ・グリーンの会のみなさんにはとても感謝しています。

寄稿したいことはたくさんあるのですが、特に心に残った事のみを数回にわたり掲載しますので、しばらくお付き合いください。

マングローブ植林を始める前のオリエンテーションで、ラノーン県の副知事が公務多忙の中でご臨席くださり、ご挨拶をいただきました。

その中で印象に残っているのは、

「遠い日本からみなさんが来て植林してくださることは、単に植林ではなく、地域住民に対して森を守ることを意識させることができ、住民の意識の向上へつながっている。みなさんが私たちに気づかせてくれたことがたくさんある」

という言葉。

繰り返しおっしゃっていました。

天然資源環境省の職員であり、タイ総局の役員でもあるカヤイさんは、

「お互いの笑顔のためにできることから始めること、そして続けること。

これが私たちのささやかな願いです。

みんな協力し合って森を作ること。

地域、国、地球のため。

仏教の教えに、『森をつくることは命をつくること、幸せをつくること』というものがあります。これはすなわち徳を積むということです」

とお話してくださいました。

タイに行くための10万円超を植林費用として寄附した方が、植林面積が増え、森が豊かになるのでは?とも考えがちですが、そうではないのです。

やはり、現地に行き、小学校で子ども達と交流し、村人とともに植林し、時間を共有するということが大事なのです。

ラノーン県でマングローブ植林活動を始めて17年、地域住民の意識が変化するまでにはかなりの年月を要しただろうと思います。

海岸林再生プロジェクトのボランティアには名取市民、宮城県民の参加者が増えてきたとはいえ、まだまだ少ないのが現状です。

あせらず、ゆっくり、人の意識はそう簡単には変わらない。

でも継続していくことが大事なのだと、タイでの活動を通じて思いました。

8月27日(土) ボランティアの日活動レポート 雨の中で

今年度4回目となったボランティアの日。

8月は例年参加者が少なく、今回は52名の参加でした。

雨の中、内陸防風林の草刈りに始まり、植栽地での除草作業、

台風9号で吹き飛ばされた防風柵の移動など、皆さんに汗を流してもらいました。

まずは内陸防風林。

指導者の佐々木勝義さんから“ツボ刈り”の説明を受けます。

「マツに必要な日光を遮るほどに成長している草を、力枝から鎌の柄1本分ぐらい刈り取ってください」。

この現場の大変さは、まずクロマツを探すところから始まります。完全に草に覆われて姿が見えなくなってしまっているのです。踏んだりしないよう注意しながら草をかき分け、クロマツを探して草を刈っていきます。

作業の様子。

下の写真は作業前と作業後。

全面を刈っているわけではないので、分かりにくいかもしれませんが・・・・・・。

こんなふうにマツの周りだけ草が刈り取られています。

草の勢いに負けてしまうとこんな違いが出るのだと教えてもらいました。

左は健全な成長をしているマツ。葉が揃って上向きに生えています。

右は草に被圧されてしまったマツ。葉がスカスカ、バラバラ。

11時ごろには内陸防風林の作業を切り上げ、植栽地へ。

ここでも同じくツボ刈りやツルマメ草の抜き取り作業。雨が降っていて土が柔らかいので抜き取りも普段より簡単・・・・・・とはいえこの量ですからかなりの重労働となりました。

ここでも同じくツボ刈りやツルマメ草の抜き取り作業。雨が降っていて土が柔らかいので抜き取りも普段より簡単・・・・・・とはいえこの量ですからかなりの重労働となりました。

今回も最後は皆さんに募金にご協力いただきました。募金箱を持って呼びかけをしてくれたのは仙台トヨペットの社員さんたち。いつもは若い女子社員さんたちにお願いしているのですが、例年同社では夏の一番暑い時期に女性が参加するのは大変だからと、8月のボランティアの日には女性は不参加。今回も男性社員さんだけの参加でした。

今回も最後は皆さんに募金にご協力いただきました。募金箱を持って呼びかけをしてくれたのは仙台トヨペットの社員さんたち。いつもは若い女子社員さんたちにお願いしているのですが、例年同社では夏の一番暑い時期に女性が参加するのは大変だからと、8月のボランティアの日には女性は不参加。今回も男性社員さんだけの参加でした。雨の中一日作業をしたうえに募金にまで協力をしてくださった皆さん、ありがとうございました。募金は、プロジェクト担当の吉田がチャリティランナーとして出場する大阪マラソンのチャレンジを通じた寄附とさせていただきました。

http://japangiving.jp/c/13686

皆さん、雨の中、どうもありがとうございました。

つる豆草大量発生地も抜き取り完了 byマルエツ労組

先日、「つる豆草の集中地帯」のことに触れました。

全長400m弱×幅40m、2017年植栽予定地。1.6haもつる豆草だらけ。

除草剤をまくことも考えましたが、雨上がりだと抜きやすいし、

人力だと確実に根から抜けるし、種が結実し、拡散する前のいま、

さっさとやってしまおうと。来年本当に厄介になる前に。

これもマルエツ労組の男性陣30名が、30分あまりで、完全撤去してくれました。

長靴持参率8割以上?だったので、水溜りを苦にすることもない。

2016年植栽地10haの半分弱の下刈は完了しました。

海岸林では、クロマツから日照を奪い、生長を押さえてしまう「被圧」を心配するほど

草がある場所は限定的です。

まず27日AMは、内陸防風林の4回目の下刈をしたいと思います。

明け方まで雨が降り、日中も弱い雨が降りそうです。

8月27日・28日、9月3日、9月17日で300人弱のボランティアが来てくれます。

草との闘い、もう一息。

ここのクロマツは本当に幸せですね。

台風9号による防風垣倒伏被害の復旧完了 byマルエツ労組62名

8月24日、マルエツ労組62名は前日午後から引き続き、朝から始動。

人海戦術で、台風9号による防風垣倒伏の復旧。

男性6チームだけでやるつもりでしたが、半数を占める女性の手を借りない手はない。

というか、男性陣が取り掛かるのを見て、「やってみたい」と目線で訴えているいる方が。

「店の女性を舐めちゃいけないよ」と。だいたい3チームにして加勢することに。

上手くできなそうだったら、ちょっと体験だけでもと思ったのですが。

まず、掛け声が素晴らしい。

これが安全上とくに大事だし、これなら大丈夫と思いました。

約1時間で昨日残した140個をあっさり完了。

女性が参戦してなかったら終わらなかったでしょう。

男性陣は、巻き上げられ、静砂垣を宙に浮いて飛び越え、10m以上飛ばされたものなど、

上手にやっつけてくれました。4分で1個片付けた計算になります。

今回、肝心のクロマツ被害は、数えるほどではないかとも思ったのですが、

潰され61本、枝折れ34本、幹折れ11本と、ごく少数。

離れた場所で、防風垣10個ほどをさらに見つけましたが、少し風でずらされただけ。

それは土曜日に片付けます。

「風道」という言葉を聞くことがありますが、被害個所はある程度集中していました。

過去、名取の竜巻事例は聞いたことがありませんが、今回、南の亘理町では竜巻らしき

ものがあったと報道されていました。防風垣倒伏被害は海岸防災林復旧地広範に及んでいる

ようですが、クロマツ自体の被害はそれほどでもないのではと思います。

林野庁仙台森林管理署の方たちは朝一番で被害確認に来て、マルエツ労組の皆さんにも

お礼を言ってくださりました。三和建設の現場監督さんやダンプのオペレーターの方たちも、

「ボランティアすごいね」と。

とっととやっつけて、すっきりしました。

仙台で3回目のチャリティーコンサートが開催されました

8月19日、このプロジェクトのためにと、3年連続、仙台でチャリティーコンサートを

開催していただき、写真展示、活動報告の時間もいただきました。

責任者の方がブログを寄せてくれましたのでご紹介します。

会場には毎月寄附を続けてくださっている航空機燃料の会社のパシフィック㈱の鈴木社長や、

毎月寄附と社員ボランティアを続けていただいている仙台トヨペットの皆さんたちの姿も。

みなさん、いつもありがとうございます。

宮城県支部会員の桶谷裕人です。

去る8月19日(金)海岸林再生プロジェクトへのチャリティーコンサートを企画いたしました。

タイトルは「夏の宵☆魅惑のコンサート」と題しまして、ピアノ・マリンバなどで馴染みのある曲を

披露し、暑い季節を涼んで頂ける企画で無事コンサートは終了致しました。

今回で3回目のチャリティーですが、コンサートの趣旨をご理解頂いており、

昨年同様多くの皆様にご来場頂きました。また、オイスカ会員の皆様もご来場頂き、

多くの方々に支えられているコンサートだと大変感謝致しております。

大変微力ではありますが、今後も海岸林への資金援助のため頑張ってまいりたいと思います。

台風9号の海岸林被害 ~少なくとも160個の防風垣が巻き上げられました~

8月17日:台風11号。

降水量64mm。10㎜以上の雨は1か月ぶり。現場は滞水開始。

20日、カモも、それより大きな水鳥も、クロマツの間を泳いでいるのをまた見た…

主風は東北東。最大風速14.2m/s 最大瞬間風速18.5m/s

全体を詳しく巡視した結果、現場は被害なし

8月22日:台風9号。

降水量29mm。滞水は拡大。現時点で8月降水量は124.5mm。

*過去5年の8月最多降水量は2015年の156mm。

過去10年では2008年の367.5mm。最少は2010年の17mm。

主風は南南東。最大風速16m/s、最大瞬間風速25.2m/s

8月23日、名取の海岸林のためにと、マルエツ労組65名が3度目の来訪

ところが、午前中巡視できなかった2014年・2015年植栽地の海側最前列の防風垣の異常に気付いた。

2013年秋には盛土上に整然と並べられ、2014年植栽以降、クロマツを守り続けてきた防風垣が

全長500mにわたり、吹き飛ばされていた。ざっと数えたところ最低でも160個。

日本最大の強風地帯、襟裳岬での海岸林造成で開発され、効果を発揮し続けたあの大きな防風垣が。

よくよく考えてみれば、こういうこともあるでしょうが、強風で巻き上げられたのは

ここ名取では初めて。他地区の被害もあるでしょう。行政当局にはもちろん報告済み。

まず、マルエツ労組さんには、基本通り下草刈りをお願いし、

「今日必ず」という最低限の場所は済ませた。

宮城に向かってくるバス車中の幹部の方に「長靴持参率は?」と聞いたところ、

「持ってきていない人は少数派」とのことだったので、数日前にブログで書いた来年植栽地、

全長300m、幅数十m、水浸しの現場で、つる豆草を完全に抜き取ってしまった。

まず、それがありがたかった。女性陣も植樹祭で植えた優先個所を。

台風による滞水を心配し、巡視に出た佐々木統括もほぼ同時刻に異常に気付き、

お互いに対応を考えていた。統括に電話し、互いの判断はまったく同じ。

「いまここにいるマルエツ社員のボランティアの手を借りて、少しでも早く復旧してしまおう」と。

今までもここぞの溝切りのときだけは、持ち上げて人力排水溝を防風垣の下に通してきたので、

一般市民の手を借りる経験は十分。

マルエツさんとのご縁はもう4年あまり。

オイスカは何を言い出すかわからないと十分わかってくれている。

参加者の多くはリピーター。組合員さんたちも戸惑いの顔すらない。

「すみません。男子はちょっと…」

またアイツなんか言い出したと、余裕の表情。

みんなはバスで対象地に移動。

名取市民の大槻さんはスゴイ。血が騒いで、女性チームの監督を浅野さんに任せ、

バスより早く歩いて数百m先の対象地に着いた。何という脚力。元会社社長。74歳。

KY(危険予知)的なことも済ませ、次々取り掛かる。

雨が降り出し、夕方の疲れの時間帯、でも予行練習としては十分。

主に3班に分かれ、30分で約20個片付けた。

遠目で見て思った通り、2年前に植え、逞しく育っているクロマツは潰れたものもあります。

折れているものもあった。でも、放置せず早急に最善の努力をすれば、

救えるものもたくさんあります。おそらく大半。

クロマツの被害本数を数えている暇はないですが、あまり心配しないでください。

防風垣を直してから数えます。

明日全部復旧できるか、やってみないとわかりません。

重機を簡単に入れられるなら真っ先にそう判断しています。

しかも、それが早いなら。

これからも稀にこういうことはあるんでしょう。

真南からの25m以上の風が来た場合は覚悟するしかないです。

襟裳岬のように全方面の風に対応するには、六角形のような(五角形のサッカーボールの

縫い目のような)防風垣の配置にしなければならない。

名取の通年の主風は西。次に南東。

それを念頭に置いた今の配置・設計は、間違っていないと私は考えます。

役所だって、湯水のように国費を使えるわけはないのです。3,660haもあるのです。

マルエツ労組さんには、「明日は6班編成を」とお願いしました。

3度目来訪の他に負けない士気が高いチーム。きっと作戦会議してくれているでしょう。

林野庁仙台森林管理署も、即対応で来てくれる。

明日は今日のように簡単ではない。

防風垣が静砂垣を壊して向こう側に飛んでいたり、壊さずに空中を舞って越えていたり。

終わらなかったら週末に。

8月17日の台風が去り、一晩で約70mmの雨が降った翌日、名取に入りました。

8月に入り雨らしい雨がなく、喜ぶ農家の声も聞きました。

滞水、風による先端の折れ、潮風による変色などの有無、アカシンクイ虫など病虫害、

そして、翌日のUAゼンセン21名の仕事内容の最終決定のため、現場に向かいました。

忘れもしない去年の8月19日、3週間現場をご無沙汰した後の草、それを最初に刈りに

来てくれたUAゼンセンの皆さんを思い出しながら。

今年は現時点ですでに、かなり草に勝ってますから、心配は台風の被害の有無だけ。

植えてから1・2年は、強いとまでは言えないので。

最初に見に行ったのは2015年に植えた広葉樹。

防風垣を越える高さになったヤマザクラが、1本だけ先端部が幹折れしました。

そんなに大した風ではなかったはずですが。それでも越えたら折れるのか…

風害はそれだけ。塩の害もなし。

風は主に南東の風。今年も北東からのひどいヤマセは来ていない。

襟裳岬の海岸林造成のため北海道大学の東名誉教授が開発し、林野庁が設置した

防風垣の効果をあらためて感じました。

「苗にとって、2年間の育苗場は保育園。植えた後は実社会」とよく言ってますが、

防風垣を越えるまでは小学校という感じでしょうか。

越えた後は、クロマツでも折れることはあるでしょう。

1つの防風垣は、風に対して、垣根の前に2m、後ろに8m、明らかな防風効果があります。

これまで2年広葉樹も少しだけ植えましたが、防風垣の最寄りの列は生存しても、

1.8m離れたら、生きていても樹高は半分とか、萌芽更新の繰り返しで大きくならない、

もしくは枯れてしまうほど。

下草刈りをするボランティアの人には、「防風垣の上に座って休憩してください」と

伝えています。いかに効果があるか体でわかるから。

その分、垣根の中が暑いのもわかります。

草は草で、高温障害防止など幾つかのの意味もあり、無駄に刈らないでと言ってます。

これから台風シーズン。

来ることは間違いないので、頭に置いて仕事したいと思います。

8月28日(日)半日ボランティア 人がまったく足りません!

8月3日、ボランティアや地元市民の手を借りず、敢えてオイスカ職員3人だけで、

「名取市広報掲示板」に、8月28日(日)の半日ボランティア募集ポスターを

貼りに行きました。今回はとくに名取市民に何とか現場に来ていただくための

力技としてポスター貼りを初めてやってみました。地元の方に手伝ってもらうのは

次からとして、まずはあえて職員だけで130ヵ所ぐらい。

8月28日(日)8:30~12:00 集合場所:仙台空港東の鈴木英二氏旧宅前。

告知チラシ(集合場所地図)、申し込み方法など、

詳しくはコチラ。

http://www.oisca.org/kaiganrin/3325

去年の年間ボランティア1,700人のうち宮城県民率40%弱。

もっと地元の方、宮城県民にと企画しました。

*今回の集合場所は、オイスカ名取事務所(育苗場)ではありません。

JR名取駅改札横の東西通路ギャラリーで1ヵ月掲示させていただいている

写真報告展でも何枚もポスターを貼っています。広報なとり、市のHPでも告知し、

県庁記者クラブにもプレスリリースしました。

仙台空港アクセス線3駅にもポスターもチラシも設置協力いただきました。

残念ながら、申し込みがあったのは、「若干名」。

若干名募集ではありません。最大120名お受けできます。

東京と違い、締め切り間際に駆け込み申し込みが多い、県民性??(笑)は

重々承知していますが、自分たちでやるべきことのほとんどはやりました。

人集めは、寄附金募集よりもはるかに難しい。

この暑さじゃ、なおさら申し込まないのもわかります。

当日まで1週間を切りました。

FMなとりでも告知してくださることになりました。

一口に人集めと言っても、私たちオイスカが何でもかんでも、

やるべきかと言えば、そうとは思っていません。

自主性、自助努力がプロジェクトの本質、メッセージですから。

あといくつか、「我々こそがやるべきこと、我々だからできること」を

やろうと思います。いろいろな方と協力しながら。

そうだ、夏休みが終わる名取北高校、農業高校にも行ってみよう。

向かうや否や、目に入ったのは、緑色の小山。

ピンク色の花はついていない。

さては…

すべて「つる豆草」です。

山のようになっているのは、他の雑草に巻きついているから。

クロマツがこうなったら、光を奪われ、生長点を止められ、変形し、衰弱し、枯死します。

2014年植栽地は30%、2015年は50%、2016年は20%ほどが、つる豆地帯です。

2014年の場所は、これまで2年しっかり抜いてきたので概ね解決しているので、

ターゲットは絞り込めていて気が楽ですが。

それでも、7月・8月に小中学生が合計200人ほど来てくれて、全員「つる豆隊」になってもらい、

2015年の場所も解決が見えてきました。

過去2年の現場はあと1回総点検するつもりです。

8月19日、UAゼンセンの21名のうち、自称タフな人を2人募り、30分だけ「つる豆」隊に

なってもらい、2016年の場所も解決が見えてきました。

来週はボランティアが150人以上。

何人かは写真の2017年の場所も攻めてしまおう。

工事で土の掻き起こしが予定されていますが、種が混ざって、拡散する前に。

雨上がりは、面白いように引き抜けます。

快感に近い。ひと抜きでひと抱えになります。

四国では現在、四国遍路の世界遺産登録を目指した取り組みが活発に行われていますが、

今年は4年に1度、閏年に巡る「逆打ち」の年。さらに60年に1度の「丙申」にあたり大変ご利益があると

言われているので、今春以後あまりツイていなかった私は意を決して巡礼してみました。

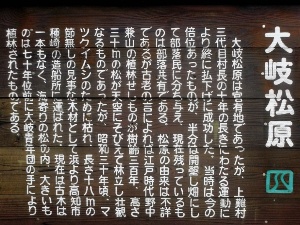

道中、同じく巡礼している方々から印象深い話しを聞きましたが海岸線の長い高知県では

立派な松林を見る機会もあり、先人達が自然とどのように向き合ってきたのか知ることができました。

雄大な太平洋に面して数㎞に亘る見事な海岸林が維持管理されていますが、

7月末にオイスカ高知県推進協議会で活動報告を行っていただいた本部の林広報室長と、

以前から気になっていた高知市の種崎千松公園を視察しました。同公園は、海側から

海水浴場→キャンプ場→駐車場があり、その奥側(看板には表記されていません)は墓地として

利用されていて、この地域の方々と海岸林との関りの深さや「ふるさと」について考える機会となりました。

(なお、徳島県はコチラ☞ http://www.oisca.org/kaiganrin/blog/?p=13588 )