名取駅写真展&ポスター貼り120ヵ所

こんにちは、浅野です。

8月3日(水)、3月にもお借りしたJR名取駅の無料市民ギャラリーで8月31日まで写真展を開催するため、

朝から名取駅に行って来ました。

今回も市内在住で、毎月ボランティアに来て下さっている大槻さんが手伝いに来てくれました。

本当にいろいろなことをお手伝いいただいてありがたいです。

オイスカ東京本部から国際協力ボランティアの伊藤さんも来てくれました。

今回はパネルではなく、印刷した写真を使うという新たな試みです。

とは言いつつも、新しくニコンさんに作っていただいたパネルといつも使っている

説明パネル・目を引くパネルは展示されていますが…。

パネルより簡単かと思いきや、バランスをとるのが難しくて結構時間がかかってしまいました。

2時間近くかかりました…。今度はもっと早くできるようにしたいと思います。

そのあと、吉田担当部長・伊藤さん・私の3人で名取市全域の広報掲示板に

8月28日に予定している市民向けボランティアのポスターを貼りに行きました。

自転車と車、それぞれ持ち場を決めて出発しました。ちなみに、この日は晴天で気温も30℃超え…

1人30ヵ所いけばいいほうかなぁ…と言っていたのに、なんと約120ヵ所の掲示板に貼ることができました!

予想を大きく上回る結果となりました。

これでボランティアに参加してくれる方が増えることを祈っています。

8月28日(日)11時27分~ 24時間テレビで紹介されることになりました(宮城県のみ)

8月14日、24時間テレビの取材のため、宮城テレビの記者さんとディレクターさんの

現場案内をさせていただきました。「お休みのところを…」と恐縮しておられましたが、

このプロジェクトを紹介し、支援者にも報告できるチャンスですし。

記者さんがホームページから探し当ててくださったようです。

2年半前、24時間テレビから4駆の軽自動車を寄贈いただきました。

これも宮城テレビが動いてくださいました。

車には4人乗れる、鍬は150丁、水は500lでも運べる、砂や泥にもまったく刺さらない。

お盆の日曜日。

海には、犬の散歩、ハゼ釣り、日焼け、車の中で昼寝、飛行機の撮影など、

いろいろな休暇を過ごしている人がいます。

中には、海岸林の作業道に入り、盛土の取付口に車で登り上げ、荷台を開け、

足を延ばして、口を開けて、昼寝している知らないオジサンもいました。

(林業マンとやることが同じ)

いつか、こういう人のためにも、しっかりした説明板や、散策の道しるべ、

森の味わい方を標すことができればいいなと思いました。

波打ち際では、ワタリガニを上から探す、ハヤブサ系の猛禽類が幾羽も飛んでいます。

松林には、ギンヤンマがたくさん。エサが多いのでしょう。

またネズミがマツをかじったのか??1本枯れていました。

まだ、復旧の工事だらけで、相変わらず殺伐としてますが、名取市民の森っぽい、

ほのぼの感がありました。ほのぼのぐらいならイイですが、これからはイタズラも

されるでしょう。巡視は欠かせません。気になっていた場所の現場管理や、

森林組合、林業会社の作業進捗、仕事の出来具合も把握しました。

(作業班の仕事が上手だった。去年のような誤伐が無いように見えた。)

この5年、157回目の出張は、初めての日帰り。

お盆明けのボランティアとプロの配置イメージ、ばっちり描けました。

●24時間テレビ放送予定(宮城テレビのみ)

8月28日(日)11:27~1時間「私の生きる道」

高知レポート、これで最後にします。

案内をしてくれた池田氏が「高知に来たら挨拶しなくちゃ」と坂本龍馬像に案内してくれました。

案内をしてくれた池田氏が「高知に来たら挨拶しなくちゃ」と坂本龍馬像に案内してくれました。

おおきい!!!

この下に白砂青松の景色が広がっています。

龍馬像は遠く海の向こうを見ているのかもしれませんが、この海岸の

松林のことも見守ってくれているような感じがしてしまいました。

仙台市内から伊達政宗像は名取の海岸林を見てくれているだろうか??

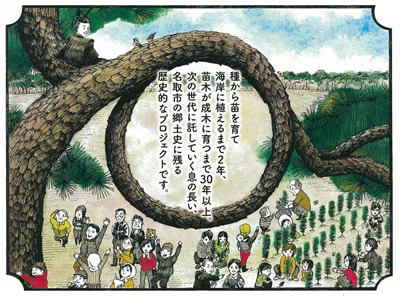

プロジェクトのチラシに使われているこの絵では政宗公が私たちの活動を

見守ってくれているのですが、皆さんお気づきでしたか??

名取市出身のイラストレーターico.さんにこの絵を描いていただいた時、

お願いして描きこんでもらったのです。

いろいろな人の力で前進しているプロジェクトですが、人の力ではどうしようもない

こともあります。神頼み・・・ではありませんが、この地で海岸林の造成を始めたと

いわれている伊達政宗公に見守ってもらえるプロジェクトでありたいと思っています。

広報室の林です。

広報室の林です。

以前、福岡の海岸林を視察した時、マツボックリでゴルフの練習をするおじさんを見かけました。楽しそうでいいなぁ、名取もおじさんたちがゴルフの練習に来るような海岸林になったらいいなぁなどと思っていたのですが、ここではゴルフ禁止。

残念・・・と思いましたが、やっぱりここでもやる人がいたんでしょうね。危ないから禁止することになったのでしょう。みんな考えることは同じなんですね~。

でも小さな女の子と遊びに来ていたおじいさんはゴルフの練習をしていた様子。禁止されてもやっちゃう人もやっぱりいるのですね。

そしてテントを張ってキャンプをしている様子も見られました。

ゴルフの練習でもキャンプでも、いろいろな人が足を運ぶ場所になってくれたらいいなぁと、そんな思いで気持ちのよい公園を散策してきました。

続けての投稿です。

高知では香川県にある四国支部のスタッフ池田氏が海岸林視察に

連れていってくれました。

よく管理された千松公園(まさに千本の松!といった公園でした)。

よく管理された千松公園(まさに千本の松!といった公園でした)。

マツの木についているこんなものまで写真に収めている私を見て「お、マツ子!」という池田氏。

確かに海岸林以外のところに行ってもマツに目が行ってしまう私。まだまだ知識も少なく、クロマツオタクにはなれませんが、関心度の高さだけは「マツ子」と呼ばれてもいいレベルになっているかもしれません。

おもしろかったのはこの公園にはマツに混じって南国風情たっぷりの木々が生えていること。私は知らなかったのですが、高知県には南国市(「なんごく」ではなく「なんこく」と濁らないのだそう)があるくらい、南国の気候なんですね。

高知入りの直前に行っていた静岡では田んぼの稲は青々としていたのに、高知では穂が垂れていてびっくり。しかも刈り取られているところもかなりあり、さらにびっくり。かつては二期作が盛んだったのだと聞きました。

そんな熱帯のような気候ですからこの通り。

マツ子もびっくりの高知の海岸林でした。

明日はこの千松公園についてもう少しお話したいと思います。

初の高知県訪問 レポートその2 たまにはオイスカの話

広報室の林です。

昨日に続き高知訪問についてご報告しますが、

今日は「海岸林再生プロジェクト」ではなく、

オイスカの元々の活動について少し紹介させてください。

その1で、四国研修センターの研修生が登場しましたが、

彼らはアジア太平洋地域から日本に農業を学びに来ている青年たち。

当プロジェクトでオイスカを知ってくださった方には、

「オイスカは海外でも活動しているの?」と驚かれますが、元々オイスカを

知っている方たちは「オイスカは日本でもやっているの??」と驚くのです。

オイスカは1961年の設立以来、アジア太平洋地域で農業技術指導を通した

人材育成に取り組んでいる国際協力を推進するNGOです。

各国にある研修センターでは、毎年多くの青年たちが農業について学び、そこを巣立ってからは学校で農業を教えたり、地域の農業普及員として活動するなどさまざまに活躍しています。彼らのように日本でさらに学び、帰国後に指導員となる者も。

各国にある研修センターでは、毎年多くの青年たちが農業について学び、そこを巣立ってからは学校で農業を教えたり、地域の農業普及員として活動するなどさまざまに活躍しています。彼らのように日本でさらに学び、帰国後に指導員となる者も。

オイスカでは、世界中の人たちが飢えることなく、その地域の気候や土壌といった条件の中で、持続可能な農業が行えるようにすることを目指して活動しているのです。

写真に写っている研修生たちはこの日参加した一部ですが、フィジーやパプアニューギニア、マレーシアやモンゴルなどの青年たち。

彼らは肌の色や宗教、言葉の違いを乗り越え、一つ屋根の下で寝食を共にし、農業を学びながら友情を育んでいきます。

センターの萬代所長が言いました。「センターは小さな世界平和の発信基地だ」と。本当にその通りだと思います。

クロマツだけじゃないオイスカ。

ご存じなかった方、ぜひオイスカは国際協力NGOなんだということ、頭の片隅に留めておいてください!

初の高知県訪問 レポートその1 誕生日効果!?

広報室の林です。

7月28日に高知県に行ってきました。

オイスカの高知推進協議会で活動報告の時間をいただけることになり

個人的には初の高知訪問が実現しました。

この日は、推進協議会の会員さんたちや香川県にある研修センターの研修生らが集まってくださいました。

この日は、推進協議会の会員さんたちや香川県にある研修センターの研修生らが集まってくださいました。

プロジェクトの経緯、進捗、今後の計画など話した後、募金の呼び掛けをさせてもらいました。

研修センターのスタッフで、今年の大阪マラソンにチャレンジすることになっているフィリピン人のリッチーさんも会場に来ていたので、今回はリッチーさんのチャレンジを応援する形で寄附を呼びかけさせてもらいました(リッチーさんのページはこちら)。

実はこの日●●歳の誕生日を迎えた私、「東京で開催されるであろう盛大な誕生日パーティーを泣く泣く蹴ってこちらに来たので、ああ、来てよかったと思えるだけの成果を持ち帰らせてください! 目標は誕生日を記念して43万円です!」と年齢をばらしつつ、会場にいる人たちが1万円ずつ入れてくれたら達成できますから~と大きなことを言って報告を終えました。

「海岸林再生プロジェクト」の植栽地には、個人で1万円、法人で10万円以上の

ご寄附をくださった方のお名前をプレートにして県別に防風柵に貼ってあるのですが

高知は今のところ2名分のみ。ということで、1人1万円の寄附をしてプレートを増やしましょう

ということで呼びかけさせてもらったのです。すると1万円札が数枚、合計で約7万円の寄附が

集まりました!! 43万円には遠く及びませんが、研修生を除いて約30名ほどの方の協力で

7万円になるとは驚きでした。センターの萬代所長が責任を持ってジャパンギビングを通じて

リッチーさんのチャレンジに寄附してくれました。

懇親会後、研修センターのスタッフや研修生たちが「ハッピ~バ~スデ~トゥ~ユ~♪」と歌で祝ってくれました。日本人スタッフに、「で、何歳になったんですか?」と聞かれ、「え!? 43万円って言ったでしょ」と。気が付いていなかったようでした・・・・・・。

懇親会後、研修センターのスタッフや研修生たちが「ハッピ~バ~スデ~トゥ~ユ~♪」と歌で祝ってくれました。日本人スタッフに、「で、何歳になったんですか?」と聞かれ、「え!? 43万円って言ったでしょ」と。気が付いていなかったようでした・・・・・・。

研修生の皆さんありがとうございました。

そしてご寄附をくださった高知推進協議会の皆さま、本当にどうもありがとうございました。ぜひ現場の様子も見に来てください! お待ちしています。

7月16日(土) ボランティアの日活動レポート 体操

広報室の林です。

報告することがありすぎて、7月のボランティアの報告が後回しになっていました。

すみません・・・・・・。これで最後にします。

(8月のボランティアの日はまだ空きがありますのでぜひご参加ください!!!!!)

この日、埼玉から参加の埼玉トヨペットの皆さんが集合時間前にみんなで

ラジオ体操をしていました。しかも音源アリ!

全体で準備運動をするとなった時、「音源あります!」とお声がけいただきみんなでラジを体操をしました。全体には音楽が聞こえず、ピタッとそろわないラジを体操になりましたが、新しい感じがしました。

普段は吉田の声掛けで屈伸などの準備体操をしていますが、みんなが知っているラジを体操をしっかりするのもいいなぁと思いました。

終日ハードな作業に取り組んでいただく現場です。普段パソコンに向かったまま一日過ごす方も多い中(はい!私がその一人です!!)、しっかり準備体操をしておくこと、とても大切だと思います。

終日草刈りをした翌日、いつもお世話になっているマッサージに行くと、

いつもより調子がいいんじゃない?? といわれました。草刈りで、普段使わない

筋肉をうまく使えていたのではないかと。私にとって現場ボランティアは日頃の

運動不足を解消する場でもあるのだと実感。

まずは準備運動をしっかり。それからみっちり作業。

それが日ごろの運動不足解消には効果的なようです。

皆さんもぜひ!

ともに!チーム長町プロジェクト ボランティア活動

8月2日(火)の午前中、仙台市立長町中学校区の小中学生・地域の方々78名がボランティアに来てくれました!

このチームは昨年も来てくれていて、昨年は時間が短くて作業ができなかったということで

今年はちゃんと作業の時間を考えてプログラムを組んでくれました。

まず育苗場で苗を見てもらって…。

「マツの苗見たことある人??」

「……」

予想通り見たことがある人はいませんでした。

1年目の苗を見ているときは「ちっちゃーい」「かわいいー」といった声が聞こえ、

2年目の苗を見ているときは「でかっ!?」「1年でこんなになるの!?」と驚いた声が聞かれました。

しっかり見てもらってから植栽現場へ。

2015年に植えた場所の一部分がつる豆草に侵食されてきたため、マツを救出してもらいました。

最初は「痛い痛い!」といいながら恐る恐るやっていた小中学生でしたが、

慣れてくると「あ、楽しいかも」に変わり、休憩と言っても休まない子も…。

大人の方も「つるってこんなに絡みつくものなんですね。知らなかったです」

「早く取ってあげないとかわいそうですよね」など、

初めての現場にもかかわらずクロマツの気持ちになってくれていました。

最後はお決まりの防潮堤…やっぱり子供たちはパワフルです。

ほぼ全員が防潮堤を下り、海までダッシュ!

暑かったので気持ちよかったみたいです。

また来年も来てくださいね。お待ちしております。

責任者としてフルマラソンに挑戦します

大阪マラソンまで、あと3ヵ月を切りました。

練習が足らなくて焦る気持ちは今は消え、開き直ってます。

うちの長男が小学校のころ、朝のテレビの歌か何かで、

「意味のないことに本当の意味があるのだ~」という歌詞がありました。

なぜか、練習のとき思い出す言葉です。

フルマラソンを走るわけに、とくに深い意味はありません。

このプロジェクトを始める時もそうでした。

やると決めたから、やるだけです。

でも、正確に言えば、20年前の新人時代、阪神大震災の時、

「何かやらなきゃならないかな」と思いながらも、結局、親父にド叱られてから、

震災緊急支援を職場に起案したのと似ています。

大阪マラソンチャリティランも、「走らなきゃならないかな~」と思っていました。

去年の10月には走りたくなっていました。ですが、モジモジしました。

決断の決め手は、同期の林久美子さんの

「あんた、責任者でしょ。走りなさいよ」でした(笑)

失われた20年世代?、本質的に成長していない。

いま、心から頑張って走ろうと思っています。後押しされて良かったと。

「なんで、そんなのやるの?」と宮城県でも、近所でも言われます。

「なんで?」と言われても、うまく答えられません。

一見、意味がなさそうなことにも、本人にとっては重要な意味がある時もあります。

プロジェクトを立ち上げた初心は忘れていませんが、

ゼロから挑戦する。やると決めたらやる。責任者として走る。

その直感だけです。

クロマツ100haと同じように、フルマラソンも普通じゃない。頑張ります。

私のチャリティランナーとしてのページです。

変わったことは書いてませんが、よかったらご覧ください。

http://japangiving.jp/c/13686

もし、ご協力いただける方が1人でもいたら、素直にうれしいです。