2/10 ボランティアレポート

みなさん、初めまして!今年4月からオイスカに入職予定の武原と申します!

今回公募ボランティアの方々と一緒に、本数調整伐の作業を行いました。

前日に現場入りして、早速海岸林を視察しました。

現場に入って最初に感じたことは、「何て広大な海岸林なんだ!」でした。

移動中に、吉田さん(オイスカ海岸林プロジェクト責任者)から海岸林の規模について

お話を聞いておりましたが、想像以上の広さでした!これまで、この海岸林に携わって

こられたたくさんの方々の想いを強烈に感じる、そんな広さでした。

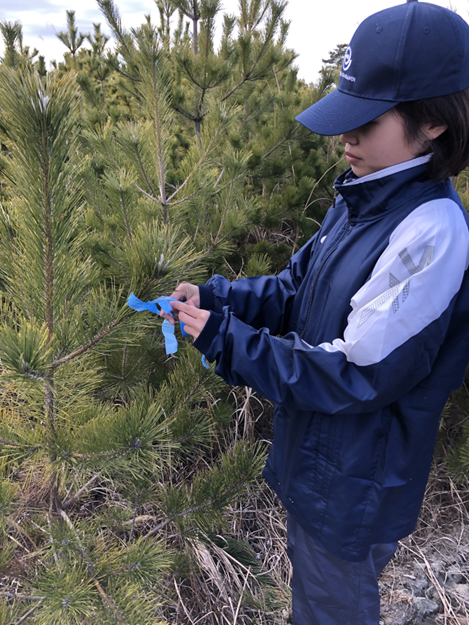

そんな広大な海岸林の一区画で、前日は目印付けを行いました。

今回の伐採は一伐二残という方法で行われたので、その目印(伐採する列の松にテープを装着)を付けました。一伐二残(響きがかっカッコイイので、͡事毎に口ずさんでおりました!笑)とは、二列残して一列伐採する方法で、「この方法が一番松の成長が良い」と吉田さんは説明されておりました。以前同様の方法で伐採された場所を見ると、素人目ではありますが幹が太く葉色も良いように感じました。

目印をつけると簡単に説明しましたが、これがまた大変な作業でした。列の先頭と最後尾に目印をつけるだけなのですが、私が担当した列は松が鬱蒼と生えて枝同士が密着しており、列を見分けるのに苦労しました。中に分け入って最後尾を探すのですが、なかなか前に進めなかったり方向を迷ったりと大変でした。最後尾に到達して目印付け。最後に全員で確認をして前日の作業を終えました。

(元オイスカインターン生・中屋さん)

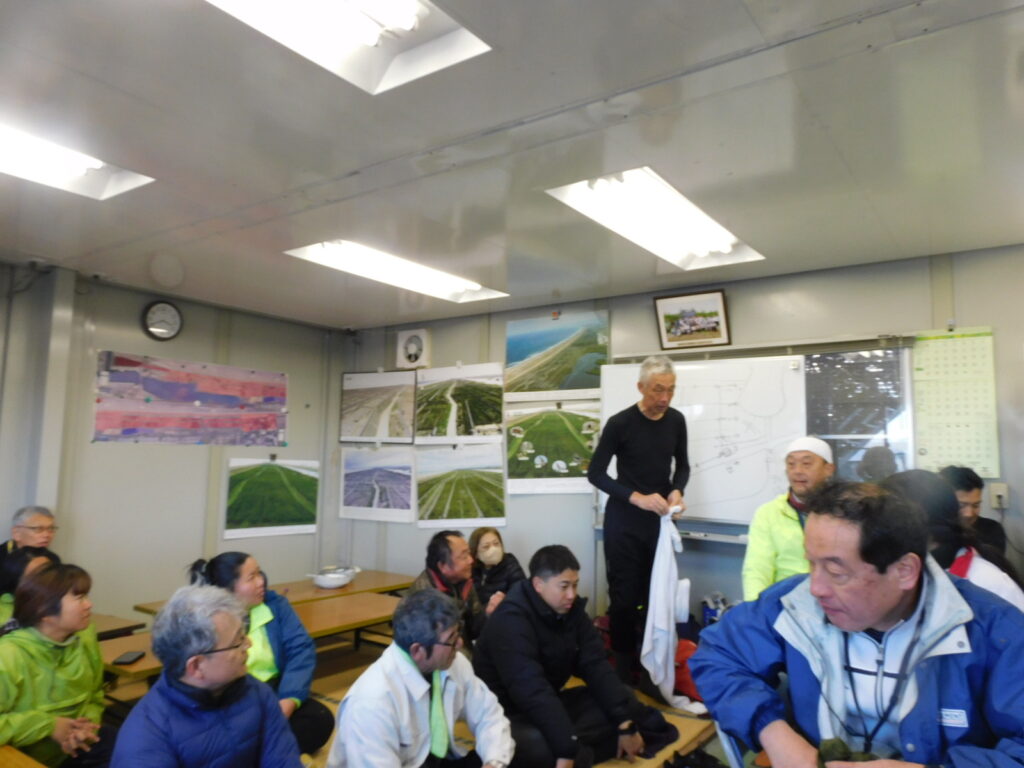

本数調整伐当日は、作業前に吉田さんから松の苗木に関して説明をいただきました。

その中で出てきた「苗半作」という言葉。この言葉には「苗の出来栄えによって作柄の半分が決まる」という意味があります。オイスカでは、植栽する松を種から育てており、育苗は海岸林プロジェクトにおいて非常に重要な中核をなす作業だと言えます。「良い海岸林を良い松で構成する」には、「良い松になるよう種から育てる」苗半作が大事になってくると感じました。ここで言う良い松とは、防風効果に加え耐塩性、耐乾性、深根性、耐貧栄養土壌性、耐酸性の特性を持つクロマツを指します。例えば防風効果。葉が細い針のような形状の為、適度に風を受け流しながら防風しつつ、海からの砂や塩分をこし取る効果があります。これにより、内地(例えば畑の農作物等)を飛砂・飛塩から守るのだそうです。

ですので、自然と伐採作業に力が入ります!がしかし、初めての伐採作業に四苦八苦。

公募ボランティアの方々は経験豊富な方ばかりで、伐採手順やのこぎりの使い方などを教えていただきながら一緒に伐採を行いました。最初こそ手間取りましたが、最後は何とか丁寧に伐採することができました!伐採を終えた列を見て何とも言えない充足感が湧いてくるのを感じました。

今回の本数調整伐の作業では、色々な方々の想いに触れることができました。この海岸林の重要性に加え、海岸林が与える社会への利益、地元の方々の海岸林への想い、オイスカにとっての海岸林への想いに触れました。この想いを後世に永く伝え続けられるように、オイスカの一職員として頑張ろうと想ったボランティア活動でした。

バレンタインデーの本部事務所

本部・啓発普及部の林です。

今日は現場から離れ、東京の本部事務所でのできごとをご紹介。

朝、本部事務所においしそうな手作りチョコレートが並んでいました。

作ったのは皆さんご存知、この女性。

プロジェクトの現場では、鬼軍曹吉田を目で動かし(林野庁職員さん談。林も同感)、

某大企業の役員さんをあごで使い(この現場は林が目撃)、

ボランティアの日の最初から最後までを取り仕切り(これはみんな知ってる)、

時に髪の毛までバカだらけになりながら(これもかなりの人が知ってる)、

いつもパワフルな動きをしている浅野さんですが、こんなふうに女子力高い一面も。

私は、このチョコを見るまで今日がバレンタインデーだということも認識なし……。

現場でも森林組合のお兄さんたちやボランティアさんから

大人気の浅野さんのことを、

「どこか遠くにお嫁に行ってしまわないか……」と

勝手に心配している吉田お父さんですが、

今日は「チョコレートおいしかったです!」と、

満面の笑みで娘にお礼を伝えていました。

(その後「食べ過ぎて鼻血出そう」とのコメントも飛び出しました)

現場とはちょっと違う東京の事務所での一コマでした。

【Youtube動画6分半】RKB毎日放送(福岡)で紹介されました。

吉田です。2月6日夜に福岡で放送された映像が、Youtubeにも掲載されました。福岡市出身の東北大学2年生で、海岸林ボランティアに去年から来てくれている柚原結女さんの取り組みが、去年に続き紹介されました。彼女は来月ウズベキスタンのオイスカの沙漠化防止プロジェクトに旅立ちます。

昨年から同局に取材継続いただいている形です。下記もあわせてご覧ください(4分)

2023年 名取市海岸林鳥類リストを提供いただきました

吉田です。地元ボランティアで、日本野鳥の会にも所属している三浦隆さんから、1年間の調査結果をご提供いただきました。毎月数回、主に仙台空港誘導灯より北で、名取市海岸林再生の会建立の石碑より南を定点観察地とした結果、今年度は40種類の鳥類が確認できたことになります。貴重な調査結果のご提供に心から御礼申し上げます。2022年度の結果とあわせてご覧ください。

2024年度版で初リスト入りします

こんにちは。海外事業部の山本です。

今、現場では本数調整伐(間伐)の真っ最中です。1月26日、27日は住友化学労働組合の方、公募ボランティアの方と一緒に、のこぎりでひたすらマツを伐採しました。

➡1/27(土)ボランティアレポート(海岸林ブログ)

今回は国内研修センターの食堂を担当するスタッフも参加し、中部日本研修センターからジョイさん(フィリピン出身)、四国研修センターからガディさん(マレーシア出身)、西日本研修センターからティンさん(ミャンマー出身)が来て、一緒に活動を行いました。

3人とも、海岸林に来るのは今回が初めてです。昨年、ガディさんが海岸林プロジェクトを担当している吉田俊通部長と話をしていたときに、「ぜひ名取の現場に行ってみたい」という話が出たことに端を発し、せっかくなら、ほかのセンターのスタッフも来て、一緒に活動できたら良いのではないかということで、実現したものです。

はじめに到着したのは西日本研修センターのティンさん。さっそく現場へ行き、堤防から全体を眺めると「長い!」とその広さに驚いていていました(全長5㎞あります!)。名取事務所にある苗床を見たときには、「これは何年目の苗ですか?」などたくさん質問したり、後から到着したジョイさんやガディさんに、先に聞いたことを説明したりするなど、とても積極的な様子に圧倒されました。ミャンマーにはマツはあるか聞くと、「あるけど、きれいにカットされているマツが多い」とのことで、こうしたマツ林はめずらしく感じているようでした。

伐採の時にはボランティアの方とペアになって作業をしていて、活動の最後に感想を聞いたときには、「(ボランティアの方々に)オイスカの気持ちを分かってもらっていると感じました。私たちだけだと大変なこともあるし、少ししかできないこともあるから、ボランティアの方々のおかげでいっぱいできました」と話していました。

2番目に到着したのは、中部日本研修センターのジョイさんです。私はジョイさんと伐採の作業を一緒にしたのですが、ジョイさんの真面目さを改めて感じました。伐採するときには、受け口をつくって、木を倒す方向を決めるのですが、その方向や、その反対側にいれる切り口の位置、切った本数の把握など、ひとつひとつ確認して行っていて、とっても丁寧に作業をしていました。吉田部長に海岸林の中を案内してもらっているときも、説明をメモしていて、「本数調整伐」という今回の作業の名前もしっかり書き留めていました。

伐採の作業は、最初のうちはうまくコツがつかめず、ジョイさんと私のペアは伐採本数がビリだったのですが、やっていくうちに要領がわかってきて、だんだんとペースが上がってくるのを感じ、ジョイさんとふたりで「うまくできるようになったよね!」と盛り上がりました。作業のあとは腕とおしりが痛いと言っていましたが、「作業は楽しいですね」と話していました。

最後に到着したのは四国研修センターのガディさんです。すでに作業が始まっているところに合流となりましたが、来るなり伐採された木の運び出しをバリバリやっていました。海岸林の中を歩いているときには、「木々の中での活動は気持ち良いですね」とのびのびした様子で、普段の業務とは違う活動に楽しさを感じているようでした。2日目には伐採にも慣れてきて、「このノコギリよりも、あっちのノコギリの方が切りやすいですよ」とのこぎりの使い心地までばっちり把握していました。

プロジェクトのことは、ガディさん自身が研修生の時から知っていたそうです。けれども実際にどんなことをやっているのかは知らなかったので、今回活動に参加して「作業がどれだけ大変か、どれだけ多くの人が関わっているのかがわかりました」と話していました。「チャンスがあったらまた来たいです」とさらにモチベーションが上がった様子でした。

違うセンターから集まった3人ですので、海岸林のことだけでなく、それぞれのセンターのこともたくさん話をしていました。特に食堂の担当なので、「うちでは、こんな料理をつくっている」「苦手なものがある人がいる場合には、こういう対応にしている」など、それぞれのセンターの様子を伝え合い、「ああ、そうやっているんだぁ」と新たな発見がお互いにあったようでした。

普段は違う場所で働いているスタッフ同士が、また一緒に海岸林で活動できたら良いなと思います!

RKB毎日放送(福岡)で2月6日夜に放送されますが、局の計らいで早くもインターネットで見れることになりました。(6分半)

沿岸に37万本の松を植林し「防災林」へ…学生リーダーが“アラル海”の緑化プロジェクトで知見 | TBS NEWS DIG (1ページ)

昨年から同局に取材継続いただいている形です。下記もあわせてご覧ください(4分)

https://www.youtube.com/watch?v=2UjfiI5v4yk&t=72s

国内外のオイスカの活動をお伝えするため、2021年から「オンラインイベント~オイスカとつながる、世界につながる~」を開催しています。2023年度は4回開催しました。

★ 6/10 オイスカ広場 ~未来の農村リーダーはどんな人たち?~(国内研修センター)

★ 8/17 パプアニューギニアの暮らし ~聞けば聞くほど不思議な世界~

★ 10/1 グローバルフェスタ2023 とにかく社会をよくしたい学生集合!2000年生まれのオイスカ女子と考える国際協力

★ 12/9 ウズベキスタン体験記 ~湖の底に木を植える国~

そして、5回目のイベントを1月27日に開催しました。今回は、2011年からご支援をいただいてきました『今、どうなってる?名取市の 海岸林 』と題して、宮城県名取市で実施している東日本大震災復興支援「 海岸林 再生プロジェクト」を取り上げました。

アーカイブ動画をYoutubeに掲載しました。ぜひご覧ください。

本部・啓発普及部の林です。

今年初のボランティアの受け入れには初の試みがありました。

吉田がいつも先陣を切るのは住友化学労働組合だとブログで

報告していましたが、その住化労組さんと一緒に体験したのが、

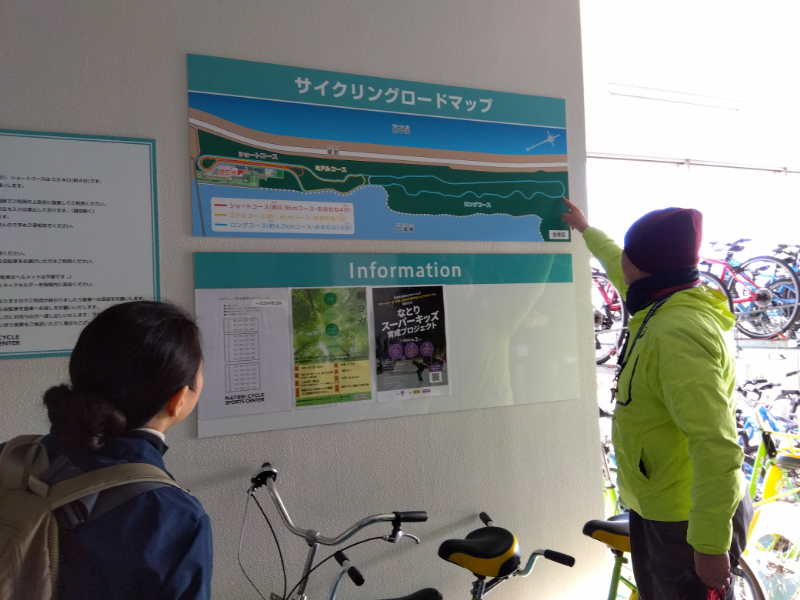

サイクルスポーツセンターから作業現場まで自転車で移動するというもの。

サイクルスポーツセンターは、宿泊者は2時間まで無料で自転車がレンタルできます。

今回同センターに宿泊をした皆さんは無料で借りられました。

(作業は2時間では終わりませんから、事前に延長の手続きを済ませています)

みんな思い思いの自転車を選び(本格的なものもあれば電動アシスト付きのママチャリもあります)

1周4キロのコースに走り出ました。マツがある所は風がなく走りやすく感じました。マツが大きく成長したら、もっともっと分かりやすく防風効果を感じてもらえるはず。このコースを利用する人たちみんなにこの海岸林の存在意義を説明したいなぁといつも思います。

この日は平日。寒いということもあるのか、ほかのお客さんの姿はなく、貸し切り状態。

作業現場に到着し、自分も自転車もフェンスを越えて植栽地に入ります。

作業は本数調整伐。吉田の説明を聞き、2人一組で作業をし、どんどん進んでいきます。

吉田もブログに書いていましたが、翌日はほかのボランティアの皆さんを指導できるほど

この日のうちに熟練していたのが素晴らしいと感じました。

帰りももちろん自転車。途中でキツネの巣穴を見てサイクルスポーツセンターへ。

楽しい試みでした。サイクルスポーツセンターは食事やお風呂だけの利用も可。

屋上からは「海岸林再生プロジェクト」の現場が見えるのもおススメ。

いつかこのコースを貸し切って、歩いて回るイベントをやりたいと妄想しています。

自転車レンタルは宿泊者でなくてもできますので、ボランティア参加の翌日に

自転車で走ってみる!という楽しみ方もできるかもしれません。

1/27(土) ボランティアレポート

こんにちは、浅野です。

1/27(土)に今年最初のボランティアの日を行いました。

この時期は作業が本数調整伐なので、リピーターのみの募集でしたが地元の方をはじめとする28名の皆さんが集まってくれました!(午前中は住友化学労働組合の皆さんに引き続き作業をしていただいたので44名でした)

この日はボランティアの皆さんだけでなく、国内研修センターの食堂スタッフ3名も参加(フィリピン・マレーシア・ミャンマー人スタッフ)しました。なかなかセンターの外に長期間で出ることの少ないスタッフたちなので、初めての名取はとても新鮮でいい経験となったようです。この3人の様子や感想は本部ブログに掲載予定です。

リピーターの中にも本数調整伐は初めてだという方もいたので、まずは作業説明。その後は前日の作業の続きということで、住友化学労組の皆さんの先導で作業開始。

住友化学労組の皆さんは11時で作業を終了し、解散。半日で50本ほど切るペアもあり、すごい戦力になってくれました。ありがとうございました!

11時からはオンラインイベントということで、海岸林の現場からリポートをさせてもらいました。

急にお話を振ってしまったボランティアの皆さん、すみません・・・ありがとうございました!

(画質があまりよくなかったようですみません…)

午後も引き続き、本数調整伐の作業。やはりリピーターの方は思い出すのも飲み込みも早い!午前中で疲れているはずなのに、ビックリするほど手際よく作業が進んでいきました。おかげ様で予定していたよりも早く作業を終えることができ、伐採個所の点検・道具の片付け・終礼をして16時解散となりました。

来月も作業は今回同様、本数調整伐です!まだまだ募集中ですので、皆さんよろしくお願いします!

いつも先陣を切るのが「住友化学労組」

吉田です。1月26日(金)午後、三沢、東京、千葉、大阪、宝塚、愛媛、大分から幹部16名が本数調整伐ボランティアに来てくれました。翌27日は公募ボランティアと合流。今日が伐採作業は初めてなのに、半日で50本も伐るペアがいくつか。木が小さかったとしても、今後の参考になりました。

本数調整伐ボランティアは、基本的に個人参加中心と思っています。ですが、「住友化学労組さんなら」と言える訳があります。そもそも、2011年に始まる海岸林とのつながり以前に、2006年から東京中央区の新川本社内の組合事務所に通って、法人会員になっていただき、海外協力について話し合いました。そして、会社(今年はご入会いただいてからなんと50年!)と「労使協働」でタイのマングローブ植林支援、「子供の森」計画支援を力強く始めてくれました。オイスカにとっての「労使協働」事例の第1号です。その流れで今に至るまで海岸林も支援し続けていただいています。

海岸林に関しては、2011年11月に組織的ボランティアの第1号として来てくれました。振り返ると、労働組合参画の源流を作ったとも言えます。組合書記長の山崎さんは後輩の佐々木さんを伴って何度も通ってくれました。舞台裏をしかと見届けようとする行動力。野武士的なタフさでした。「植林を始めたら支援を始める」というような一般的な考え方とはまったく違いました。普通はとても入り込めない名取市海岸林再生の会とのオイスカの「一杯会」などでも、「彼らなら一緒にどうぞ」と言われるほど顔まで覚えられ。

2014年の初植栽の後、「最初の葛の刈り取り」も住友化学労組。いまの執行委員の方たちは、その時も来てくれました。下の写真は当時と今の比較。

コロナ期間中は、オイスカ創立60周年行事で小谷委員長に事例発表いただいたり、会社と労使協働で大々的にオンライン活動報告会をしてくださったり(脇さんの熱意、すごかったなぁ)、オイスカのトークイベントなども社内PRいただいていたり・・・去年、その一人、書記長の大宇根さん、執行委員の高橋さんと大阪で会った時、「来年は役員体制が大きく変わる。自分たちがいるうちに後輩たちを連れて現場に行きたい」と伺いました。現職や歴代の皆さんの深いご理解、我々との信頼関係が、今回皆さんに「例外的に」来ていただくきっかけとなりました。今回は、団体として伐採も初めて、サイクルスポーツセンター宿泊、自転車で移動というのも初めて。ボクの本音は正直なところ、「例外的」=「実験台」になってもらうことでもあります。彼らだから頼めます。担当の成清さん、ありがとうございました!先輩たちのタフな遺伝子、社風を受け継いでほしいです。次の団体受け入れは、3月2日の県立名取北高校野球部。

元労組幹部の杉本さんや山崎さんは、いまも個人で名取に来てくれるだけでなく、オンライン報告会やトークイベントも参加してくれます。27日の公募ボランティアには、2人のように会社のボランティアをきっかけに、個人でリピーターになった方が随分いました。東北電力、東レ、ニコン、三菱UFJニコス、ANA・・・。そういう方たちが増えるのが僕らにとっての理想です。

これまでオイスカタイブログでもたくさん紹介されています。「住友化学」で検索してください

→ https://ameblo.jp/oiscathai/

海岸林HPでの紹介も数々。 ↓