こんにちは 海岸林担当の鈴木です。

しばらくご無沙汰していました。

2018年がすでに4ヵ月も経とうとしています。

つい先ほど、同僚と

「夜になって、今日何したかな?と思い返して、あれ?何もしてない!と思うことが多くなったんだよね~。私の仕事をする手が遅くなったんじゃないかと思うんだよ~」

「いやいや 違うよ! それは時間が経つのが早くなっただけ!1秒が0.8秒くらいに縮んでるんだよ」

という話をしたものの、本当に仕事の手が遅くなったのかも!?と少し不安に思うのでした。

このブログももっと早くに書かなければならなかったのですが、

こんなに遅くなってしまいました(-_-;)

4月3~4日に中学入学直前の娘、4年生になる息子を連れ、1年ぶりに名取を訪れました。

子ども達にとっては3回目の名取です。

春休みなのでどっか行きたい!宮城に行きたい!!というので、クロマツの成長を楽しみにしているのかと思いきや、

「海で遊びたい!」「おいしいものを食べたい!」というので、少しガッカリ

それでも、宮城でのたくさんの楽しい思い出の片隅にクロマツが映っていればそれでいいか・・・

親が思うように子どもは動きませんね(^^;)

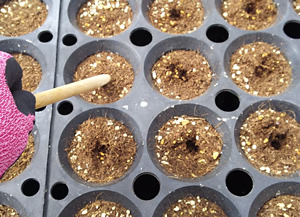

再生の会のみなさんと一緒にコンテナの土詰め作業に混ぜていただきました。

私は年に1回ペースでしか訪れることができないのですが、

「あ~ 去年ラジオに出てた人だよね」と。

私のことを覚えていてくださって、何だか嬉しい気持ちになりました。

土詰めのやり方を教えてもらい、親子3人並んで作業にとりかかりました。

目を輝かせて、職人のようにきれいに仕事をしている息子

どんな作業をしても面倒くさそうにする娘は、ここでもやっぱり面倒くさそう

同じように育ててきたつもりですが、2人はやはり違うのですね

再生の会のみなさんのテンポのいい会話が飛び交います

東北の方はゆっくり話すという勝手なイメージがあるのですが、そうでもないのです

短い単語のやりとりが頭の上をポンポンと・・・

子ども達に何を話しているかわかる?と聞いたところ、さっぱり??と

BGMにしか聞こえないようです。

普段の生活の中で年配の方と触れ合う機会があまりないので、いい機会になったのかな

自分が土詰めをしたコンテナで育ったクロマツが海岸沿いに植えられ、何十年か経ったら見上げるほどの大きなマツに成長している・・・・こんなところにまで想像は到底及ばないのだろうな~

この1ヵ月降水量わずか10㎜

今年1年のテーマは「溝切り」。

今日は2014・2015・2017年植栽地の多湿地帯3.5haの改善。

夕方、全体の仕事の後を点検し、仕事の出来に感動し、本当に頭が下がりました。

皆さんありがとうございました。「二度と行かない」なんて言わないでくださいね。

ベテランは1日6時間で600本植える人がいます。

宮城中央森林組合、再生の会、そして我々も体を休められる日曜日。

植栽の手始めは、防潮堤沿い県有林全長3.5㎞。

防潮堤で海からのストレスは軽減されるものの汀線に最も近い。

土壌はまさに山砂。滞水することはまったくない。

気になるのは、この1ヵ月(3月23日~4月22日)の降雨のなさ。

2017年は、203㎜降ってぬかるみで難儀しました。

2018年は、10㎜しか降っていません。前年比5%・・・

乾燥注意報が続き、その上、今日は真夏日。

「穴を掘ると気持ち湿っているけど、いい加減降ってほしいよな」

(森林組合ベテラン)

週末は小さい傘マークが出ました。

この乾燥続きでは10㎜未満は雨のうちに入りません。

クロマツですから耐えてくれるといいのですが。

広報室の林です。

今日はちょっとお尻が筋肉痛。

先週末のボランティアでは腕・腰に来ましたが。

筋肉痛の原因はこれ。

クロマツの種まき作業です。

しゃがんだままの姿勢でコンテナに詰められた土に

3段階で作業をしていきます。

まずは穴あけ。棒で土を押さえてくぼみを作ります。

次にそのくぼみに種を一粒ずつ入れ、

最後に覆土。それぞれ別の人が担当していきます。

(その後にもコモや寒冷紗で覆ったり、水をかけたりします)

しゃがんで作業 → 横に移動するために立ってまたしゃがむ。

その繰り返しが結構足腰に来るのです。

私はそれがお尻のあたりに。もしかしたら明日もっと痛みが広がるかも。

今回で7回目の種まき。そして10ヵ年計画の最後の種まき。

地元の河北新報にも掲載いただきました。

「海岸林復活へ種まき」

発芽した苗は、育苗場で2年間育てられ、

2020年に海岸に植えられます。

当日の様子は参加したスタッフから続報があると思います。

溝切りの成果と副産物

広報室の林です。

先週末のボランティアの日、溝切りをしたことは既報の通りです。

立派な溝ができ、排水が促され、クロマツの生育も改善されることでしょう。

その成果はこの後、はっきりと分かるはずです。

ただ、作業は本当にたいへんでした。

粘土質のところも多く、岩のようなものが出てきたり、

ヘドロの臭いがする場所もあったり……。

だんだん鍬をふるう握力もなくなり、言葉も少なくなると

その様子は“強制労働”の様相を呈してきます。

そんな中、楽しそうなリピーターのお二人を発見。

自分が掘り進めているところがヘドロ臭がすると大騒ぎ。

「くさい、くさい」といいながら横を見ると、

隣で作業をしている若手二人の場所はさらさらした土質なのに気づき

「さわやかな人の場所は土もさわやか!」と。

「俺らは心がすさんでるからヘドロが出てくる」と大笑い。

私のところは水が出てきました。

私は心がジメジメしている!?

こんな場所でクロマツが頑張っていると思うと

作業をやった甲斐があったと疲れも吹き飛びます。

そして、いたるところで見つけたこんなもの。

粘土質の土が出てくると作りたくなるのですね(笑)

ビブスにあるUCAはユニバーサルスタジオジャパンの労働組合

「ユー・エス・ジェイ クルー・アライアンス」のこと。

お姉さん、USJなのに帽子はミッキーマウス。手にもミッキーマウス……

と思ったのですが、よぉく見てください!

分かりましたか?

セサミストリートの仲間たちでした!!

海岸の砂地ではこうはいきません。

溝切りをして粘土質の土が出てきたからこその作品です。

思わぬ副産物はとってもとっても楽しいものでした。

こんなにおがっています!

広報室の林です。

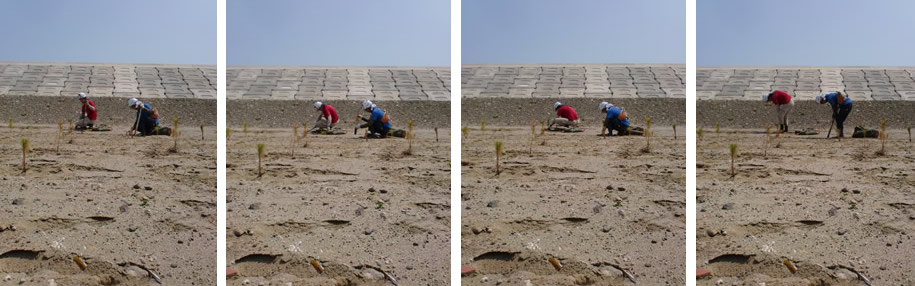

20日に植栽現場を見せてもらいました。

この日の現場はコチラ。

防潮堤のすぐ下の砂地のところです。

この日は15人ぐらいで作業をしていたのですが、

私が気になったのは青いシャツのお兄さんと赤いシャツのお兄さん。

掘った穴に苗を入れて→ 土を穴に埋め戻して→ 足で根元を踏み固めて→ 苗袋を持って移動

前と左右を見て場所を決め→ 穴を掘ったら苗を入れ→ 土を穴に埋め戻して→ 足で根元を踏み固めて

そして苗袋を持って後ろに移動

わかりますか??

青いお兄さんと赤いお兄さんの作業を見ていると

シンクロナイズドスイミングのように動きがぴったり合っている。

ふたりともすごいスピードで、全く無駄のない動き。

だからこそぴったり合うのでしょうね。

「プロってすごいなぁ~」と何度もシャッターを押してしまいました。

それぞれの仕事、それぞれのスタイル

広報室の林です。

20~21日にかけて現場に行ってきました。

海岸では森林組合の皆さんが黙々と植栽作業。

砂に鍬を打ち込む音だけが響いています。

昨年の植栽地では指導員の佐々木勝義さんと吉田が翌日の

ボランティア125名の受け入れについて、また今後の保育管理作業について

お互いの考えを出し合い、話し合いをしていました。

育苗場では「名取市海岸林再生の会」の皆さんが

苗に水やりをしたり

翌日の植栽分の出荷作業をしたり。

男性陣はコンテナから抜き取った苗を

10本ごとに束ねていました。

隣のハウスでは女性たちが箱詰め作業。

「この後名取北高校に行くから、お手伝いできなくてすみません」

そう伝え、写真だけ撮らせてもらうと

「大丈夫だぁ~。誰も初めからあてにしてねっから」

「そっか~。よかった」

「んだね~。行ってらっしゃい」

久しぶりに会った皆さんといつもの会話。

こちらは海岸と違って、みんなであれこれ声をかけ合い、

協力し合いながらの作業。時には冗談もいいながら。

今年も変わらない風景。

広報室の林です。

4月20日、名取北高校で植樹祭の説明会が開催されました。

吉田と地元ボランティアの大槻さんと3人で説明に伺いました。

資料準備の関係もあり、事前に参加人数をうかがっていたのですが

学校からは「100名ぐらい。少し多めに110部資料を」といわれていたのに

集まったのはなんと124名!!

会場のイスも足りず、隣の教室から運び込んで座る生徒もいました。

こんなにたくさんの生徒が、植樹祭への参加を希望していることも

嬉しく、また、みんな真剣なまなざしなのも嬉しかった。

みんなまっすぐに吉田の目を見て、話に耳を傾けているのです。

そして今回よかったのは大槻さんにお話をしていただけたこと。

毎月のボランティアの日だけではなく、平日に団体ごとに受け入れている

ボランティアの対応もお手伝いくださっている大槻さんだからこそ

「植えた後のお世話にも参加してもらいたい」とのメッセージが伝わったと思います。

私は今回絶対彼らに伝えようと思っていたことが2つありました。

東日本大震災の後、国内だけではなく、海外からも多くの支援をいただいたという事実。

だからこそ、若い人たちが明るく元気に復興に向けた取り組みをしていることを

海外にも発信することが支援のお礼につながるのではないかということ。

そしてもう1つは、うっかり言い忘れてしまったのですが……。

昨年、オイスカの理事長が植樹祭の帰りの電車の中で、ある親子に会ったそうです。

息子さんが高校生だとのことだったので、恐らく名取北高校の生徒だと思います。

思春期で反抗期の息子とは日頃、一緒に活動することもない中、

植樹祭に一緒に参加して写真も撮れたことをお母さんがとても喜んでいたのだそう。

その話を聞いていたので「ご家族と一緒に参加してくださいね」と伝えたかったのです。

今回説明会に参加してくれた全員が来てくれるわけではないかもしれません。

あるいは今回の説明会に参加できなかった生徒さんの中からも参加者が出るかもしれません。

当日は何人が来てくださるのでしょうか。

こんなに大勢の若い力が植樹祭を盛り上げてくれること、今から楽しみです。

今年度最初のボランティアの日

4月21日(土)、今年度最初のボランティアの日を行いました!

4月とは思えない気温のなか、125名の参加者のもと無事終了しました!

4月のボランティアといえば、植樹祭準備!割りばし刺し!!

だったのですが、今年はちょっと違う模様…。

リピーターさんからは「割りばしやらなくて大丈夫なの??」と心配する声も…。

大丈夫です!今年の割りばしは森林組合の方々がやってくれます!!

さて、今回ボランティアの方にやってもらった作業は…

これとこれ。

左は溝切り。右は根踏み。

午前は125人全員がそれぞれの個所で溝切りをし、

午後は溝切り2チームと根踏み1チームに分かれての作業でした。

写真でもわかるように深さ30㎝、幅20~30㎝の溝を作るのは一苦労。

鍬を初めて使う方も多く、ひーひー言いながらの作業となりました。

おかげさまで立派な溝ができ、これでマツも元気になってくれることと思います!

溝切りが午前午後合わせて1.5ha、根踏みが2.0ha、合計3.5haのお世話を皆さんにしていただきました。

17,500本のクロマツのお世話、お疲れさまでした!

これに懲りず、次回からもよろしくお願いします!!

4月21日ボランティアの日 予告

4月21日ボランティアの日。最高気温は24度と予報。

3週間まともな雨は降っていないので足元は良い。

全国から120名以上の申込。リピート率・女性率は4割。

UAゼンセン、三菱UFJニコス、東京海上仙台支店、労済労連、フィリップモリスジャパン。

宮城シェアは2割強。矢崎エナジーシステム、仙台トヨペット

名取北高校、ニコン、IBEXエアラインズ。

大阪シェアは2割。年何度か来てくださるUSJ労組17名とUAゼンセンの一部。

仕事は、根踏みと溝切がメイン。要はメンテナンス。滞水対策。

3月の住友化学労組と、ボランティアの日の続きです。

その時のブログを参考にしてください。唐鍬を握り続ける一日です。

本体チームと別働隊チーム(車懸の陣的に精鋭を投入)別々の場所で作業。

当日は、植付の宮城中央森林組合チーム、苗木を現場に出す名取市海岸林チーム、

内陸防風林のメンテナンスをする松島森林総合チームと合わせると160人態勢。

別々の場所で、それぞれ粛々と作業します。

日頃と違うカラダのパーツを使います。

現場に着いたら体操をしっかりして、落ち着いて仕事に入るつもりです。

見知らぬ人同士でも、抜群のチームになれるといいですね。

頑張りましょう!

*今日は、明日の段取り、植樹祭の準備、名取北高校での説明会。

歴代林野庁長官を含む、日本森林林業振興会50名の視察対応が加わります。

昨日までの植栽に専念する静かな一日は終わり。