海岸林再生プロジェクト担当の吉田です。

「世間の想像以上に、災害はアジアに集中している」

林野庁の方との情報交換での、この言葉が印象に残りました。

この秋、海外現場スタッフのECO-DRR研修を受け持つことになり、

準備に入りました。数ヵ国の入国を成田で受け止めながら、

日帰り温泉で休憩したあと、早速、空港周辺から視察を考えています。

千葉県は農業生産高が国内3位ですが、成田空港から30分の場所に、

数百年の洪水と水防のまちづくりの歴史がありました。

中でも布鎌(千葉県栄町の布鎌地区)輪中は、全長約5㎞×最大幅約2㎞の規模。

「輪中※1」は意図的に作られたものなのかどうかや、

堤内の世帯数、面積など調べてもはっきりしませんでしたが、

その存在を知った次の日は休日。即行ってみました。

川下側から撮影されている布鎌輪中の様子。右上は利根川。(リンク:千葉の県立博物館デジタルミュージアム 空からみた千葉県)

川下側から撮影されている布鎌輪中の様子。右上は利根川。(リンク:千葉の県立博物館デジタルミュージアム 空からみた千葉県)

ここは古代にさかのぼると陸地ではなく、古鬼怒湾(こきぬわん)という入り江。

1,000年前は万葉集で「香取の海」と詠われました。

徳川の世になると、江戸を含む南関東の水運、新田開発、水害対策を

兼ねた「利根川東遷」事業が関東代官伊奈忠次から3代で行われ、

さらに、田沼意次で有名な印旛沼※2干拓があった場所。

「日光が大雨なら利根川下流は洪水」

と言われるほど洪水被害の大きな地域でした。

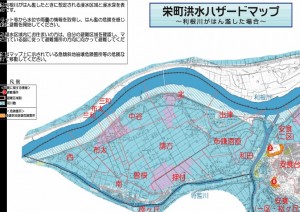

栄町洪水ハザードマップ 「布鎌輪中」拡大図より。近年は揚・排水施設の充実もあり、洪水はなくなっているようです。ただ最悪の場合、ほぼ全域がかつてのように2~5m水没。紫色は5m以上。

栄町洪水ハザードマップ 「布鎌輪中」拡大図より。近年は揚・排水施設の充実もあり、洪水はなくなっているようです。ただ最悪の場合、ほぼ全域がかつてのように2~5m水没。紫色は5m以上。

利根川河口が東京湾から銚子に換わり、もともとW状だった巨大な沼は、

印旛沼として3分の1になった干拓・新田開発でしたが、低湿地帯ゆえ、

昭和30年代まで、利根川から印旛沼に「逆流」する大小の洪水を繰り返しました。

「日光水」といい、周辺で雨が降ってないのに、村祭りの途中から突然押し寄せ、

天井裏まで浸水。数週間引かず。腰まで水に浸かって稲刈り。

「飲み水」に一番困った…という記録もあります。

まず、印旛沼と接する集落に行こうとすると、滞水頻度の高さゆえ、

4m幅の農道が細く、荒れ気味の舗装も多かったため、

軽自動車で来なかったことを後悔しました。

「利根川東遷」以降昭和にかけて行われてきた治水事業が実り、

新しい家やアパートも増えたと見えましたが、

印旛沼と利根川を結ぶ長門川沿いは、葦区画と、

盛土した宅地がモザイク状に点在していました。

布鎌輪中では、自然堤防の上や下と道を変え、車でほぼ3周し、

帰ってからもう一度調べた結果、最初から意図的に輪中として作ったのではなく、

自然堤防を活かし、補強しつつ、結果的にそうなったのではないかと理解しました。

古くから住む世帯は、自然堤防に寄り添うように盛土も加えて母屋を建て、

防風と洪水の勢いを緩和するために屋敷林で囲っています。生垣はマキ。

自然堤防両側の水防林も屋敷林も、やはり竹が目立ちます。

自然堤防の上。左は将監川に面した水防林としての竹林、右は屋敷林兼水防林と見えた。

自然堤防の上。左は将監川に面した水防林としての竹林、右は屋敷林兼水防林と見えた。

このほか、ケヤキ、エノキ、シイ、カシなどが、洪水と風の方向に配置。

さらに高い盛土の上に貴重品や食料の備蓄場所の「水塚※3」(みづか)を作り、

避難用の舟を保管している様子も見てとれました。

手前の池を掘り上げた土で盛土にしている。池の位置は洪水の水流方向を意識し、屋敷林の木々は、風と洪水を意識して配置するらしい。

手前の池を掘り上げた土で盛土にしている。池の位置は洪水の水流方向を意識し、屋敷林の木々は、風と洪水を意識して配置するらしい。  左の建物は「水塚」。近年は洪水の可能性が減ったことや、維持できないことなどから取り壊され、昔からのものは70軒程度しか現存しない。

左の建物は「水塚」。近年は洪水の可能性が減ったことや、維持できないことなどから取り壊され、昔からのものは70軒程度しか現存しない。

一方、すぐ横には、水がなくて困った下総台地があり、台地上には古墳が多数。

帰宅してから知ったのですが、栄町の台地上には、揚水して四方に農業用水を

配分する「円筒分水工」がひっそり機能していることも知りました。

国際協力をやっている人なら多くが知っている「上総掘り」も千葉県発祥。

これから私が相対する海外の現場は、なにがどう参考になるのかわかりませんが、

まず私自身は、日本のこともどんどん吸収したいと思います。

※1 輪中(わじゅう)…江戸時代、水災を防ぐため一個もしくは数個の村落が堤防で囲まれ、水防協同体が形成されたもの〔広辞苑〕

※2 印旛沼(いんばぬま)…千葉県北部にある湖沼。もとはひとつの巨大な沼だったが、干拓により北印旛沼、西印旛沼に分かれた

※3 水塚…洪水の際に避難するために屋敷内にあらかじめ築き上げた高地。関東地方低地部にある。〔広辞苑〕