4月20日 ボランティアの日

4月20日はボランティアの日でした!

参加者は63名、そのうち3分の2は初めて現場に来る方でした。

中には名取北高校の生徒さんやお父さんと一緒に参加してくれた中学生もいました。

若い世代が自主的に参加してくれるのはうれしいですね!

作業は3月同様、溝切りでしたが、今回は午前、午後と2回見学の時間を入れて植栽地を隅々まで見てもらいました。

成長のいい場所と悪い場所を見てもらい、溝切りの必要性をよく理解してもらえたと思います。

14℃と少し肌寒いくらいでしたが、作業にはちょうどいい気温。

前回に引き続き、作業場所は2018年の植栽地。

最初は慣れないスコップでの作業に苦戦していましたが、

徐々に慣れてすごく立派な溝が3本できました。

ツルマメ草などの雑草が出てくるまでは終日溝切りになりそうです。

暖かくなってきたので5月の中旬には出てきそうな気はしますが…。

来月からのボランティアの皆さんもよろしくお願いします!

吉田です ~久々のブログ~

年度末、年度初め、いまもとても多くの方からご寄付が続いています。

イラストレーターicoさんと、本部の鈴木和代さんの力作の新パンフレットと、

小林省太さんの「よみがえれ!海岸林」効果だと思います。

本当にありがたく思っております。

ボランティア申し込みも絶好調。

県立名取北高校の生徒さん??と思われる方たちからこの数日で10名以上。

今朝は、名取市区長会連合会さんからも6月に60名というお申し出。

今年は県民率が5割を超えるのは確実。

半年前、海外業務との二刀流が始まりました。

「(森林など)生態系を活用した防災・減災」

*ECO-DRR(Eco-system based Disaster Risk Reduction)というテーマ。

名取発、世界へという感じです。

昨日は世界のこと、今日(18日)からは名取と頭を切り替えながら、

新幹線で宮城に向かっています。

先日宮城は4月の大雪がありました。この時期の雪は湿っぽい。

雪折れしてないかな?溶けた雪で、現場の滞水はどうかな?

昨日は夜桜をゆっくり見れたけど、宮城の花はどうかな?

広葉樹の開葉調査も、補植結果も確認しなきゃ。

今年は暖冬。ツルマメは5月には出てくるかな?

一日早く現場入りした浅野さんは、今ごろホームセンターでお買い物。

スコップ30本、番線100m、スズメバチの女王バチを捕獲する誘引液づくりの素材。

今回の出張もやることたくさん。隅々まで巡視もしたい。

ウミガメの骨も見たいなあ。

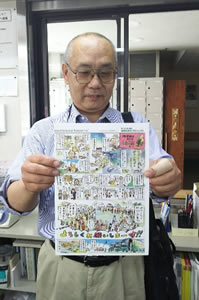

広報室の林です。

先日、事務所にひょっこりやってきたのは見覚えのある男性。

よく知っている人なのに「森さん!」と頭が認識するまでに一瞬の間がある。

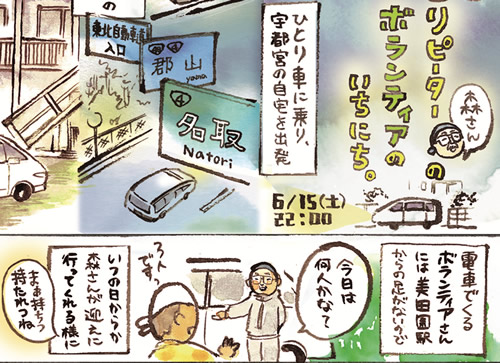

森さんは、「KAIGANRIN REPORT」として定期的に発行している

支援者さん向けのおたより「海岸林を巡る四方山話」の第一話の主人公。浅野から事務所スタッフに「マンガの人です!」と紹介がありました。

こちら↓マンガの一部。イラストの森さんとご本人、そっくりです!

暑い時間帯、歩いてきた森さんはお茶もコーヒーも固辞して

いつものにこやかな顔で持参したお茶で喉を潤していました。

吉田がいないタイミングだったのですが、

そういえばこれまで突然の来訪者はだいたい吉田がいない時だった……と。

「もしかして、みんなわざと避けて来てるのかなぁ?」と大笑い。帰られる前に吉田に証拠写真を残そうと、吉田の席で撮影。

机上がきれいなことに驚いた森さんに、「吉田は案外几帳面なんですよ。ほら」と

整理された引き出しまで開けて見せる女子たち。

森さんも「ちょっと見直した」と。

今回はご自宅がある栃木から出張でこちらに来ていたため

足を延ばして事務所にお立ち寄りくださったのだそう。

ありがとうございました!3時のおやつに、とお持ちくださったかわいいお菓子は、

3時を待たずに女子たちのお腹に!

森さん楽しいひとときをありがとうございました❗

今回もお世話になりました

こんにちは

海岸林担当の鈴木です。

しばらく鈴木のブログにお付き合いくださりありがとうございました。

ほぼ1年ぶりに名取の現場に行かせていただきました。

2014年に植えた松は、幹の成長っぷりに驚きました。根元は直径10cmほどです。

2015年に植えた松は、私たちが苗木を植えたすぐ隣、この苗木たちも1mほどに成長しています。お隣のお兄さんお姉さんたちに見守られながら元気に大きくなっておくれ!

2016年に植えた松は、今は成長がイマイチだけれど、ボランティアさんが排水用の溝をたくさん掘ってくれているからきっと今年は大きく育つはず!

2017年くんたちは、これからこれから!植えて2年はガマンの時、この春ぐーんと大きくなってね

2018年くんたちは、まだまだひ弱で葉っぱは力強い緑色ではなく黄緑色。それでも、この冬を良く乗り切ったね!

みんな元気に大きくなっているのも管理作業をお手伝いくださるボランティアのみなさんのおかげです。

こんなに手をかけ、目をかけてもらっているマツはないんだろうなぁ

あらためてサポートしてくださっている全国のみなさんに感謝です。

2人の子ども達は今回の宮城は何を感じて思ったことでしょう?

たくさんの大人とふれあう中で心が成長してくれるといいな・・・

大槻さん、ico.さん、人見知りの2人にお付き合いくださりありがとうございました。

次の宮城はいつになるかな?

鈴木からの宮城レポートはこれでおしまいにします。

長らくお付き合いくださってありがとうございました。

そろそろ吉田節ブログが読みたくなってきたころでしょうね(^^♪

プロジェクト開始当初から継続してご支援くださっている川崎市の井上さんからレポートが届きましたのでご紹介します。

*********************************

3月21日、恒例の里山ボランティア早野聖地公園お彼岸バザーに花木の苗と海岸林再生プロジェクトの写真パネルを出品しました。花木苗バザーは通算21回目、写真パネル展は通算70回目です。

里山ボランティアの仲間からの花の出品が今年は増えました。クリスマスローズ、桜草、えびね蘭、パンジー、珍しいところでは網笠ゆり、花を咲かせている中心に58ポットのお買い上げでした。額は小さいのですが、のちほど寄付金として里山ボランティアから届けます。

継続していることが大切と思っています。

「もう9年目ですか、がんばっているんですね」

「松の植林、こうやって見ると壮観ですね」

「キツネがいるって?アッ、本当だ」

子ギツネの写真は興味を示す方が多く、特に子どもさん連れにはアピールしていました。

寄付金パンフは持っていった140部は全て手渡し切りました。好天で墓参の人手もあったことが幸いしました。

4月に入った今は、近所のバラ苑5月7日~26日公開のお客様相手の写真パネル展と花木苗バザーの準備をしています。生前、「私の庭の花を好きなだけ持っていって海岸林再生支援バザーに使ってね」とおっしゃってくださっていた方の庭からいただいた「ムサシアブミ」「ブルーの花ニラ」「鈴蘭水仙」「ラッパ水仙」「園芸やぶ蘭」「アマリリス」などが新たにバザーに並びます。

バラ苑への通行路が変更されて人通りは少なくなる見込みだけれど、花木バザーだけに来たというリピーターもいるので、めげずに寄付金パンフ手渡し1000部をめざします。

(川崎市のクロマツお助け隊員・井上)

*********************************

井上さんのこの活動を通じて、どれほどの方がプロジェクトのことを知ってくださったでしょう?

マツのその後の成長を楽しみにしていてくださる方が少なくないことからも、井上さんの活動が与えている影響は大きいのだと思います。

私たちの手の届かないところで、広報をしてくださる井上さんはプロジェクトにとってなくてはならない存在です。

海岸林担当の鈴木です。

浜辺で発見したびっくりするもの。

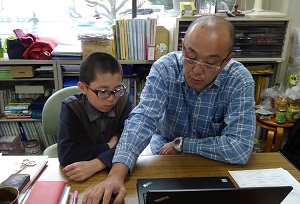

小学5年生になった息子がレポートを書きました。原文そのままで記載します。稚拙な文章ですがお許しください。

*********************************

~ウミガメについて~

松を植えた所の近くの海の砂浜の波打ち際で海水と遊んでいたら、母親によばれた。

母親の所に行くと、ウミガメの甲らの骨があった波打ち際から50mほどはなれていた。

甲らの骨があった近くを少しほってみると卵らしいものや甲らの骨の一部などがでてきた。

ウミガメがかわいそうだったので、砂浜におはかをほり、うめた。

後日、東京に帰り、じむ所で吉田さんといっしょになにガメかを調べたら、

甲らに6対以上の肋甲板がある、

甲らが正円に近い、

とにかくりん板が多い、

5枚以上の椎甲板がある、

日本で見られる、

三陸でみられる

という条件にあてはまるヒメウミガメ(爬虫網カメ目ウミガメ科ヒメウミガメ属に分類、別名オリーブヒメウミガメ)かもしれないということが分かった。

じっさいに見つけたカメは

甲らに6対以上の肋甲板がある、

甲らが正円に近い、

とにかくりん板が多い、

5枚以上の椎甲板があるみたいだった。

その後、パソコンをいじくっていたら

『ウミガメの死体を見つけたら』というホームページがあった。

クリックしてみると『ウミガメの情報をください』と書かれていて、その下に『普段ウミガメに接する機会のない地域なかなか情報が得られないのが現状でした』と書かれていたので、三陸は北限くらいだったから、日本ウミガメ協議会事務局に報告しようと吉田さんが言い出しました。

*********************************

骨がみんなに見られちゃうとかわいそうだからお墓を作ってあげようよ~

お墓を作り終えると、防潮堤の上から吉田さんに「もう帰るよ~」と呼ばれ、駆け出しました。

しばらく行くと、「手を合わせるのわすれちゃったね」と言うので、少し離れたところからお墓に向かって2人で手を合わせました。

8日の月曜日は始業式の日、9時下校で早々に学校から帰宅した息子を連れて事務所に来ました。

家で書いてきたウミガメの原稿を吉田さんに見せると、ちょっと一緒に調べてみようか!と言い、

翌々日に6500字の原稿締切が迫っているにもかかわらず、息子につきあってウミガメのことを一緒に調べてくれました。

家でウミガメの原稿を書いたときには137文字だったので、吉田さんのおかげで3倍ほどの長さの文章になりました。子どもが興味を持っているときに一緒に調べ学習をすると興味が深まるのだと頭ではわかっているのですが、なかなかできないことを反省しました。

2人で調べているときは本当に楽しそうでした(*^-^*)

海岸林担当の鈴木です。

4月11日の朝、何この景色?と思うような写真が名取事務所の菅野さんから送られてきました。

この日は再生の会のみなさんが苗の出荷作業をする日でした。

苗をコンテナごとビニールハウス内に運び、そこで抜き取り、出荷できるものを選別しダンボール箱詰め作業となります。

「茶色に変色してしまっている苗があって、出荷できるかどうか悩みながらの作業だから時間がかかって~」と菅野さん

再生の会のみなさん、急な寒さで風邪をひかないように気を付けてくださいね。

それはさておき、

4月5日に植栽した寒さに慣れていない東京育ちの苗たちは大丈夫だろうか・・・???

どうか元気で大きくなりますように

海岸林担当の鈴木です。

吉田さんが海に行きたいという子ども達の願いを叶えてくれ、今年も3か所の海で遊ぶことができました。

「海」その1 七ヶ浜の湊浜

左を見ると自然の地層が重なる10mを越える岩場、右を見ると人口構造物の新仙台火力発電所と何とも不思議な景観の場所でした。

10mの岩場が気の遠くなるような年月を経て侵食され、今の景観を残しているのでしょう。岩場の上には自生したのか植えたのかわからないクロマツがしがみついているようです。ガマンできずに墜落してしまうものもありました。

自然の摂理ですね

隣接した湊浜海浜緑地には宮城県庁がクロマツの植栽をしたとのこと。すでに2mほどに成長していて順調に再生されているように見えました。

海岸沿いを移動すると、とても豊かな海沿いの町が現れました。震災からの復興が進み、10年近く育苗したクロマツが支柱に支えられて3m間隔ほどで植えられている公園が整備されていました。豊かに見えるのは、家側から見える防潮堤の高さは3mほどで圧迫感がなく、家々から海を眺めることができるからだろうか?

「意味のないことを一生懸命やることが大事なんだ!」とよしちゃんに教えられていた息子は、300mもあろうかと思う船着き場を突然猛ダッシュ。子どもはこうでなくっちゃ!

「海」その2 松島霞ヶ浦

去年の潮干狩りの楽しい記憶が鮮明に残っていて、今年も挑戦!

干潮の時間はちょうどぴったり!

到着すると数人がすでに潮干狩り中。仲間に加わって砂を掘る。

去年は少し掘れば採れたのが、今年は・・・

「見つからな~い」と不満げ

出発時間が迫り、あと1個採ったら出発という声がかかった直後、大きな貝を見つけ満足げ。

近くで潮干狩りをしていたお姉さんに差し上げ、喜んでもらって満足

「海」その3 名取の海

去年、ここに来た痕跡を残したけれど、残っているか探しておいで

というよしちゃんの声に反応して、防潮堤の階段を駆け上がる。

あった!まさか残っているとは思わなかったけれど、あった!

なんだかちょっと嬉しい。

砂浜に落ちていたマジックで名前を書いた木片が残っていた!

海に向かって駆け出し、2人それぞれ海に遊んでもらっていました。

娘は何やら木片を集め、息子は波と戯れ、それぞれ心が開放されて楽しそうです。

遠州灘の近くで生まれ育った私は、海にそれほどのあこがれはないものの、都会暮らしの子ども達には楽しい遊び相手なのでしょうね

実は、浜辺でびっくりするものを発見しました。

そのブログは息子から~ お楽しみに(*^^*)

海岸林担当の鈴木です。

マツを見ると穂の観察をしてしまう私。

ちょうど今どき、穂(頂芽)が伸び始める頃です。

すでに伸び始めている穂がありました。

ここのところのあたたかい日和で伸び始めたのでしょう。

穂を見るとクロマツかアカマツかがすぐにわかります。

クロマツは白く、アカマツは茶色の穂が出ています。

今回の観察で不思議に思ったことがあったのですが、なぜなのか解決できずにいます。

穂の形状にも2種類あるということ。

木によって違うのかと思ったらそうでもなく、同じ木に2種類の穂がついています。

もしゃもしゃの部分には雄花のつぼみが隠れているのか?

でもすべての穂の根元には雄花がつくのではないのか?

なぜなのかわからずもやっとしているので、清藤先生にお会いしたらきいてみようと思います。

植栽第一号のクロマツは根元径が10cmほどになっているように見えました。松葉が邪魔をして実際に測るのは不可能です(^^;)

去年の春先はぐんぐん健やかに成長していたはずですが、どうも様子がおかしいのです。

去年伸びた部分がへんてこなことになっていました。もしゃもしゃと表現すればいいのか・・・? 今年はきちんと伸びることができるのかな?

ちょっと心配です。

ひとり暮らししている感じの松

海岸林担当の鈴木です。

ブログ書いて~ という吉田さんに促され、中学2年の娘がブログを書きました。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

4月4日と5日で、仙台に行ってきた。

5日にクロマツの植樹をした。東京で育てた苗19本を植えた。

ただ苗を植えるのではなく、クロマツが将来元気に育つことができるように、いろいろ苗に施した上でやっと植樹するというのが興味深かった。

例えば、乾燥している土地で、根に水をたっぷり含ませるために、水にポリマーを加えたものに苗をつける。

このとき、吉田さんが水に対してポリマーの量を多くしすぎて、水が完全に固まってしまった。

そのため、大きなバケツに大量の水を入れ、水を追加することになった。

苗は19本しかないが、結局500本分くらいの保水液ができてしまった。

この保水液は、スライムの出来損ないみたいな感触だった。残った481本分の保水液は捨てることになってしまいちょっともったいなかった。

そしてそのバケツを洗うとき、水道の蛇口につないだホースの口がとれて、水が大量にかかった。吉田さんといるとこういうことが起こる。(本人談)

以前溝切りをしたところに連れて行ってもらったが、どの松も中学1年みたいな雰囲気が出ていてまだまだ手はかかるけどもうあんまり干渉しないで的なオーラが出ていた。(これからもっと手間がかかるのだろうけど)

そして成人女性の2倍くらいの高さがある松も見たが、これはもう一人暮らししている感じの松でこちらが近づいていくのがためらわれた。(なぜかと言うと葉がチクチクしていて痛いから)

ひととおり海岸林のいろいろな場所をみていて思ったことは、もし吉田さんたちの世代が引退したら、誰が引き継ぐのかなということだ。今は松のプロがいるが、苗が完全に手がかからなくなるまで長い時間がかかるので、頑張って種から成長させたのに、途中で終わってしまったら(絶対にそんなことはないだろうけど例えばの話)すごくいやだなあなんてぼけっとしながら何となく思ったりもした。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

おもしろい文章が書けたねと娘に言うと、にやっとして

椎名誠 風に文章を書いてみた~とのこと。

力の入っていない椎名誠の本がお気に入りのようです。