広報室の林です。

先日に続き、オタクの休日です。

年齢がばれてしまうのですが……私が生まれた翌年、

静岡県浜松市の自宅は床下浸水の被害に遭ったと子どもの頃から聞いていました。

いつも聞いていたその水害は「七夕豪雨」と呼ばれていました。

その時に静岡市を流れる巴川流域が甚大な被害を受け、

その後大規模な対策が行われましたが、そうした被害や対策について

多くの人に知ってもらうための施設が

静岡市の治水交流資料館「かわなび」です。

今年も各地で水害が相次いでいましたから、

展示されていた40数年前の写真、とつい先日テレビで見た映像とが

どうしても重なってしまい、日本はいつでもどこでも

こうした災害に見舞われているのだとあらためて思いました。

こうした施設で学ぶといつも感心するのは治水のための技術。

昔から多くのお金と労力をつぎ込み、暴れ川を治めてきた歴史が

各地で見られます。大阪で見た海外から招かれた技術者の

デ・レーケさんのような人たちの功績も大きいと思います。

こちらの施設では、高さ・深さなどがイメージできる展示が印象的でした。

これは2階から1階を撮影したものですが、1階展示室の壁には、

一般家屋の1階・2階の高さが分かるようなイラストが描かれています。

●mの浸水は、私たちの普段の生活のどこまで水が来るのかがよく分かります。

そして何より素晴らしかったのは、説明をしてくださったスタッフさん。

私たち2人のためにずっと案内&説明をしてくださいました。

(あまりに丁寧な解説、素晴らしい展示に長居してしまい、うっかりランチ時間を逃したほど)

写真は、床に描かれた周辺地域の地形図で川の流れを説明してくださっている様子。

あまりに熱意ある分かりやすい説明に吉田が「失礼ですが」と

前職を聞くと警察官だったとお話してくださいました。

でもそんなものはここでは関係ないとキッパリ。

小学生が防災教育の一環で施設を訪れることが多いそうですが

どうしたら子どもたちに伝わりやすいか等々工夫を重ねているとのこと。

誰に対しても分かりやすく伝えようと努力なさっているのが

とてもよく分かりました。

伝えるためのよい展示。

伝えようとする情熱。

どちらも大事。

よい学びを得られたオタクの休日でした。

昨年の大阪の毛馬閘門に同行した際は

オタクの道の入り口にも来ていないと思っていましたが、

少し入り口が見えてきたような気がしています。

8月のボランティアは中止とさせていただきます!

吉田です。現場に1ヵ月行っていません。この数日、在宅勤務を続けています。

「8月お盆明けから月末までのボランティア受け入れも中止」と決めました。

8月末に来ようとする人は「通」とも言えます。毎年お盆明けは、感動するほどの雑草。笑うしかないぐらいです。草刈りしている人が草に隠れて消えるほど。22日の公募日と下旬に予定していたマルエツ労組、UAゼンセン、東北電力労組・・・、それぞれの皆さんに連絡をさせていただきました。8月は例年集まりが芳しくない時期です。ですが、当初から支援くださり、現場を熟知している各組織なので、お盆明けの「雑草ラッシュ」もよくご存じ。今回お断りした人数は10日間で総勢150名。もし、コロナでなければ、完璧な布陣だったのに・・・。公募日も例年の倍ぐらいの申し込みでした。

コロナ渦になって初めて「中止連絡」をすることになりました。自慢することではないですが感じるのは、「海岸林チームは、進むのも撤退も速い」。中止連絡の周知は至ってスムーズでスピーディー。感謝に尽きます。各社担当の人たちはブログも読んで状況把握していると感じます。ですが、「覚悟はしていたが残念・・・」というため息が頭から消えません。東北電力労組ご担当で、今回初参加予定だったKさん、心から残念そうで・・・

同時進行で、現場全体の前後策も今日決めました。森林組合による「部分的2回刈り」です。再生の会の経営努力による費用捻出で発注!!それは本当にサプライズでした。なんとありがたい・・・ 森林組合もお盆直前・直後、人数をそろえ、万端整えてくれていました。松島森林総合も9月末まで連日クズと戦います。

前後策を考えるべく、先週末から現場と集中的に情報交換。その過程で総合的に感じたプロたちの心の内は、「ボランティアに無理を言えないけど、やっぱり来てほしい・・・」。あらためて、頼りにされてるんだなーと思いました(笑) 私自身には9月以降のボランティア全中止も視野にありました・・・ですが、決め手になったのは、はっきり口には出さない現場の声でした。淡白に判断するわけにはいかないなあと切り替えました。やはり最後まで都度都度の判断が妥当。粘ります。(台風の心配もありますが)。

ちなみに今日、林野庁仙台森林管理署のみなさんはほぼ総出で終日現場で作業だった模様。時々あると聞いています。さすが!

「9月12日の公募日の実施可否は、8月24日頃決定します。なお、その後の公募日も、それぞれ3週間程度前に随時判断します」。

次のブログは、地元の三浦さんからの情報提供。現場写真がたくさんの予定です。

6月中旬~7月初旬に見つけたキノコの「同定」

7月8日のブログ「6月中旬から7月初旬のキノコ16種類」に関して、 住友化学の研究所在籍で、名取にもタイ南部ラノーン県にもボランティア経験がある奥田さんが、 6月に確認できたキノコの写真から「同定」できたのは以下の通りとご連絡くださりました。 調べてくださった奥田さん、仲立ちいただいた本社・組合の皆さん、ありがとうございます!!

↑ チチアワタケで正解

↑ ヒラタケ

↑ 不明

↑ 不明

↑ 不明

↑ 幼菌 ⑥フチドリツエタケ?ひだに黒い模様があればそうだと思います。

↑ ⑦フウセンタケ属の一種

↑ ⑧おそらくコショウイグチ

↑ ⑨ネナガシロヤマイグチ?近くにヤマナラシの木があれば・・・

↑ ⑩サケツバタケ

↑ ⑪キツネタケ属の一種

↑ 不明

↑ 不明

↑ ⑭ヒトヨタケ。名前の通り一晩で溶けて消えてしまいます。

↑ 不明

結構頑張ってみたのですが力及ばず不明種が多くてすみません。 お送りいただく写真についてですが、数点お願いがございます。 ①出来たら傘の裏と表の写真をお願いできればと思います。 ほとんどのキノコの分類上の特徴は傘の裏(ひだの部分)に出ます。 逆に傘の表につきましては、陽に当たったり雨に打たれたりすると 色が褪せてしまうことなどがあります。 ②傘が開ききっていない状態(幼菌)だと難しいため、ひだが見えていない キノコが見つかったときには開ききった状態の写真もいただけると助かります。 上記二点に気を付けていただいても、傷をつけたり匂いをかいだり(飲み込まずに) 味を見たりしないと分からないのがキノコというものなので、ご容赦願えれば。 関西もキノコのハイシーズンに突入いたしました。コロナもまだまだ怖いですが・・ 気を付けつつ今年も勤しみたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

海岸林で鳥見ing(2020/7/29)

ユーラシア大陸などから繁殖する為に日本などに渡ってくる夏の渡り鳥です。ハトくらいの大きさの鳥で鳴き声は初夏を伝える声として有名な「カッコウ カッコウ」と鳴く鳥です。「托卵」という習性で繁殖する鳥の一種で、自分では巣作りや子育てをしないで、「カッコウ」の場合は仮親(=宿主:他鳥の卵と知らずに?育ててしまう側)となる「オオヨシキリ」の巣に卵を産み、抱卵から巣立つまで子育てをしてもらいますというよりは一部放棄する仮親もいるようですが、知らず知らずのうちに子育てまでさせてしまう繁殖の仕方です。カッコウのヒナは背中にあたるものを押し出す習性があり、孵化するとすぐに巣内の仮親の卵や雛を全て巣の外に出し巣を独占してしまいます。仮親も仮親で孵化したカッコウのヒナの食欲と口の中の赤色に惑わされてしまうらしいのですが、姿や大きさが全く違う自分よりも大きなヒナにせっせとエサを運んで来ます。自然の神秘なところで、進化した結果(途中?)なのでしょうが、人の感覚ではあり得なく、私的にも不思議でなりません。

東南アジアなどから繁殖する為に日本などに渡ってくる夏の渡り鳥です。アシ原の先等で大きな声で囀るというよりは、私的には騒いでいる様に聞こえるのですが、姿はムクドリくらいで色合いは地味な鳥ですがかなりのアピール度のある大きな声で、「ギョギョシ、ギョギョシ」と繰り返し鳴く鳥です。

カッコウ - オオヨシキリ、モズ、ホオジロ、アオジ、オナガ

ホトトギス - ウグイス

ツツドリ - センダイムシクイ

ジュウイチ - オオルリ、コルリ、クロツグミ

広報室の林です。

プロジェクトにご支援くださっている愛知県のCKD(株)が

紺綬褒章を受章され、その伝達式のために愛知県に出張してきました。

(伝達式については吉田が後日報告します)

吉田が運転する車で、26日(日)の朝に出発。

目的地である愛知県豊田市にあるオイスカの中部日本研修センターへは

夜8時までに到着すればよいことになっていたので、

吉田お得意の『クロマツ&海岸林オタクの休日』にお付き合いすることに。

まず向かったのは三保の松原に昨年オープンした「みほしるべ」。

静岡市三保松原文化創造センターです。

海岸林の重要性をより多くの方に知っていただくため、

オイスカでは啓発活動にも力を入れていますが、

こうした施設では「伝える」ためのヒント、学びを得られます。

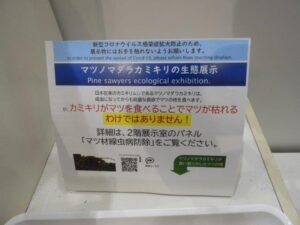

ここで吉田が最も食いついていたのは、ある生き物の展示。

何だと思いますか??

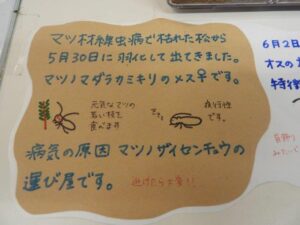

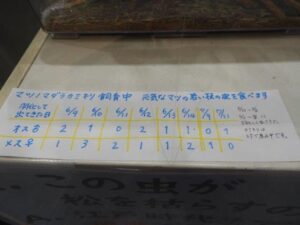

なんと、ここでは松枯れの原因となるマツノザイセンチュウを

運んでしまうマツノマダラカミキリを展示していました!

それぞれの展示はとても洗練されたいわゆる“イマドキ”なもので

展示物のつくり方、展示の仕方などとても勉強になりましたが、

その中にこうした手作り感のあるものがあるのがやっぱりイイ!!

長いこと吉田はこの展示から離れず、

オイスカでもこれができるのか? どんな場面でやるか?

どうやってマツノマダラカミキリを捕獲するか?などなど

あれこれ思いを巡らせていたようでした。

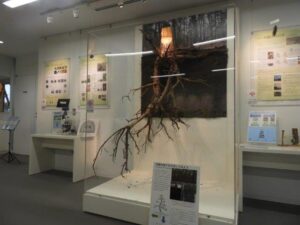

もう一つダイナミックでいいなぁと思ったのはこちら。

地下を覗いてみようとあるパネルと共に

根っこの実物が展示されていました。

普段から「マツの根は垂直根が下に長く伸びます」と

説明していますが、これを見れば一目瞭然!

クロマツオタクでない方にも楽しめる施設でした。

みほしるべ、おススメです!

7月27日(月) 東北放送 3.11みやぎホットラインお聞きください!

本日(27日)19:30~20:00に放送される東北放送 TBCラジオの

3.11 みやぎホットラインで、「海岸林再生プロジェクト」が紹介されます。

先日のブログでも紹介した通り、7月4日のボランティアの日に

放送を担当する新人アナウンサーMさんが自身も汗を流しながら

ボランティアの皆さんにインタビューをするなど、丁寧に取材をしてくださいました!

番組では2つの団体が紹介されるそうですが、

「海岸林再生プロジェクト」は前半の約15分の枠で登場します!

ぜひお聞きください!

広報室の林です。

7月18日のボランティアの日が中止となってしまい、

7月4日の活動の報告が続きますがお付き合いくださいませ。

4日は、午前中の雨が激しいことが予想されていたため、

午前中の活動を中止し、午後13時に集合と決めました。

午前中、吉田が新人Iを連れて現場に行くというので同行。

吉田の目的は2つ。

大雨の直後の排水の状況を確認すること。

そして予定している午後の作業の確認です。

ポイントごとに排水路からどの程度水が流れ出ているのかを確認。

勢いよく流れてくるところと、

ちょろちょろと静かに流れてくるところがあり、

写真も撮りながらノートにメモをしていきます。

でも時々、キノコが気になってキノコも撮影。

そして午後の作業の確認。

うっかり現場の撮影を忘れてしまったのですが、

とあるクズの繁茂エリアで、プロが薬剤を使って駆除作業を

行うことになっており、その作業のジャマになる防風垣を

どかしておこうというのがこの日の計画。

しかし、雨のせいで防風垣が湿って重くなっており

また、滑りやすいうえに作業スペースも狭いことから

「今日の午後にこの作業を行うのは危険」と判断。

では、代わりに何をしようかと……

もう、この状況を見たらやるしかないでしょ~!

ということで急きょ予定していなかった溝切りをやることが決定。

実際の作業は新人Iさんが報告していますので、

ぜひそちらで成果を見てください!

やってよかった!

そう思える見事な溝切りでした。

広報室の林です。

先日のボランティアの日の前日、

広葉樹の施肥をオイスカスタッフで行いました。

(吉田もブログで紹介していました)

伸びの悪い苗を囲むように3カ所、穴を掘って肥料を入れます。

草が繁茂していたり、土が硬かったりして掘りにくい場所もありました。

今回が初の現場入りとなった新人Iさんは、

こうした作業に慣れていないため

道具の使い方を浅野から教わりながら作業を体験。

翌日もIさんはボランティアさんにスコップの使い方を教えてもらっていました。

東京で仕事をしていたらスコップで穴を掘る作業なんて

そうそう体験しませんからね。

後日、写真を見て、吉田と意見が一致したのは、

倉本の作業姿がずいぶん様になっていること。

慣れてきたんだね~と。

初めてのボランティアさんの中には鎌を使ったことがないという方も。

私は田舎に育ったこと、さらには専門的にではないにしても

2年間農業を体験したことから、比較的こうした道具に

親しんできているはずですが、ついつい簡単な方に流れてしまいます。

これ、お隣の現場で拾ったかわいいスコップ。

柄が長いより、手元に近い方が使いやすくて……。

下を向いて、いじけているように見えますが、

ちゃんと穴を掘っています!

こんなお遊びのような道具では、100haの

海岸林のお世話はとてもできないことも分かっています。

拾った現場に返してきましたが、翌日また拝借し、

うっかり持ち帰ってしまいました。また返しに行かないと……。

広報室の林です。

現場に行くと本当にたくさんの動植物を目にしますが、

名前を知らないものの多いこと、多いこと……。

田舎に住んでいた私にとって、子どもの頃からよく見ていた

なじみのある草も多いけれど、勝手につけた名前で呼んでいたりして

正しい名前を知らないことがほとんど。

これもそのひとつ。

緑の草の中に赤茶色の草があるのが分かりますか?

拡大するとこんな感じ。

よく見るんですけどね。

名前を知りませんでした……が、ふとした時に

テレビでその名前が紹介され、ネットで検索してみました。

テレビで紹介されていたものは「ナガバギシギシ」。

おもしろい名前。

「ギシギシ」には「ナガバ」のほか「アレチ」など

いくつか種類があるようで、現場にあるのが何かは不明。

でも「ナガバ」ほど葉が長くなかったような……。

調べているとスカンポと呼ばれることもある「スイバ」も

同じタデ科のギシギシ属の植物だと分かりました。

ある程度「これはタデの仲間だね」とか「これはカタバミかな」

とか予想がつくようになったら植物図鑑で調べるのも

楽しいかもしれませんが、今の状態はローマ字も分からずに

英語辞典を手にするようなものかもしれません。

-13-300x168.jpg)

-1-300x168.jpg)

-4-300x168.jpg)

-17-300x168.jpg)

-27-224x300.jpg)

-33-224x300.jpg)