今の現場で見られるもの

広報室の林です。

夏の間こんなにツルマメが茂っていてボランティアさんに

ご協力いただき抜き取り作業をしていた現場。

今はエノコログサとセイタカアワダチソウが茂っていました。

サイクリングロードが完成したため、

サイクリングを楽しむ家族の姿が多く見られます。

成長したクロマツの中で作業をしていると彼らの姿は見えなくても

楽しそうな声が聞こえてきます。

海岸林がこんなふうに家族の楽しい思い出をつくる場になるって

ちょっと素敵なことだなぁと作業をしながらうれしくなってしまいました。

少年に「何周目?」と聞くと「4周かな」と。

1週約4㎞のコースを4周も……元気だなぁ。

このサイクリングロード、白線にいろんな生き物が……。

赤とんぼがたくさんいました!

赤とんぼがたくさんいました!

なぜ白線上に?と思うほどみんな白線上にいました。

赤いところにいても見えないだけ?

こんなに近づいても逃げない。

ほかにも多くいたのは、かわいいこの子。

踏みつぶされている子もたくさんいました……

上はペットボトル。

サイズ感、分かりますか?

冬目前の現場は、夏とはまた違った表情です。

先日、海岸林の視察に来た中部センターのスタッフがまたブログを書いてくれました!

———————————————————————————————————————————————————————————–

オイスカ中部日本研修センターの筑田明生です。

有機農業をやっているので病害虫の防除にはいつも苦労しています。

自然物由来の物を農薬代わりに散布したり、防虫ネットを張ったり、

一番大事なのは良い土作りをする、といった事が基本です。

古い資料を読むと自然の物をうまく活用した農法が紹介されています。

1950年代の黒澤式稲作法ではアオミドロの退治に若い松葉(松ヤニ)を利用していたそうです。

稲にアオミドロが絡みつくと成長をさまたげます。

先日、海岸林プロジェクトを訪れた時に吉田部長から現場を案内して頂いていた時にそんな事が話題になりました。

植林地では排水の為の溝堀や、風や飛砂から松を守る対策がとられています。

マツノザイセンチュウには抵抗性品種を植えることはもとより、たき火をすると

土くらげ病菌が活性化される事も教えて頂きました。

農業でも畝の高さや排水によって生育に良好な環境を作りますし、

病害虫の防除には耕種的(病害虫抵抗性品種)、物理的(防虫ネット)など様々な方法があります。

具体的な共通点を現場で見る事が出来ました。

広報なとりに掲載されました

広報室の林です。

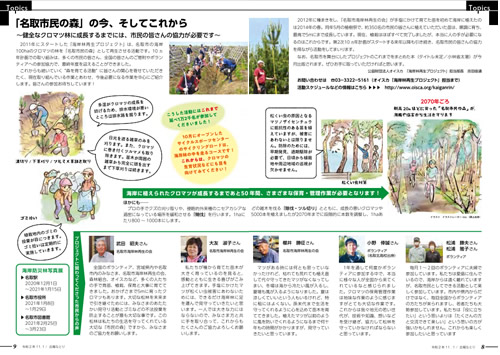

名取市の「広報なとり」のトピックとして海岸林の再生について

取り上げたいということで、国(東北森林管理局仙台森林管理署)で2ページ

オイスカで2ページを使ってこれまでの取り組みや将来の海岸林の姿などを書かせてもらいました。

読者はもちろん名取市民が中心ですから、これまで関わってくださった市民の皆さん、

そしてこれからどんな作業に市民の協力が必要かということをメインに書かせてもらいました。

といっても、分かる人には分かるのですが、現在使っているパンフレットの内容そのもの。

別に手抜きをしたわけではなく、パンフレットに伝えたい内容がそのまま書かれているということ。

市民の皆さんに親しみを持ってもらえるように名取市出身のイラストレーター

ico.さんのイラストをまた使わせてもらっています。ico.さんいつもありがとうございます!

仙台森林管理署の執筆部分も含め、PDFでご覧いただけます。

また、名取市のホームページでも全ページご覧いただけます。

ぜひご一読くださいませ!

こんにちは、浅野です。

10月10日のボランティアは中止となってしまいましたが、前日からオイスカ中部日本研修センターのスタッフが

家族で視察に来ていました。そのスタッフからレポートが届いたので、お届けします。

————————————————————————————————————————————————————————————————————

はじめまして、オイスカ中部日本研修センターで農業研修の担当をしている筑田明生です。

海岸林再生プロジェクトの視察に行って来ました。

10月10日(土)のボランティアに参加させて頂こうと、張り切っていたのですが

前日に「雨の為中止」になってしまいました。しかし吉田部長と浅野さんから「案内してあげるからいらっしゃい」とのやさしいお言葉を頂き、家族4人で行って参りました。

私は現在、農業をやっていますが、林業に興味を持っていた時期もありました。

オイスカ開発教育専門学校在籍時、フィリピンの海外研修で池田広志先生に植林プロジェクトの調査を進められ、

オイスカや政府が行っている植林プロジェクトの事を調べた事がきっかけでした。

その時、プロジェクトを主導する人によって森の姿が変わるのを見て、考えがまとまらず、なかなかレポートが書けなかった事を今回思い出しました。

自然の中で遊ぶのが好きだったので、農林業に興味を持ち将来の仕事にしたいと思っていたのですが、様々な要因(目的?)を持った人工造林は目前の問題を解決しながら百年先を見通した、大きな責任が伴う仕事なので、自分にはとても想像が出来る範囲の話ではありませんでした。

「予習してから来るように」と吉田部長からアドバイスを頂いたので、「よみがえれ!海岸林」を最初から読みました。vol.9に佐々木統括の「技術者の顔と経営者の顔、両方を持つことが大切」という言葉がありました。そういう方でないと出来ない仕事だと思います。

前日入りで予定を組んでいたので、9日(金)は空港から名取事務所へ直行して現場へ案内して頂きました。子ども達はお花を摘んで遊んでいましたが、浅野さんからお話しを聞かせて頂きながら、うわさのツルマメの抜き取り作業をさせて頂きました。

その後吉田部長と合流し、試験的に植林している広葉樹の生育調査に同行させて頂きながら、更に詳しい話しを聞かせて頂きました。雇用を生み、林を造る。生物の多様性にも配慮が必要。松林の景観を「人が厳しい自然との共生の中で作り上げてきた文化的景観」と言う記事を読みましたが、その通りだと思いました。

10日(土)は雨でしたが森林組合の方が作業をしていたので、ほんの少しお手伝いさせて頂きました。子ども達は吉田部長と一緒に応援してくれました。

震災から10年ほど経った今も、まだまだ震災の影響は色濃く残っているようでした。名取のプロジェクトを視察させて頂く事は素直に楽しみでしたが、複雑な少し緊張した気持ちで訪問しました。震災遺構荒浜小学校の1年生の教室を見て、小学校1年生の長女は津波の大きさに驚いていました。

今回はGo toキャンペーンの恩恵に預かり、仙台うみの杜水族館へも行くことが出来ました。思考を凝らしたイルカショーでは、スタッフの懸命な姿に感動しました。「復興を象徴する水族館」のコンセプトをしっかり感じることが出来る場所です。

自分は中山間地で農業をしています。近年では温暖化の影響か害虫の発生や作物の生育状況にも変化が現れています。持続可能な自然との付き合い方の大切さを日々身近に感じています。

水田や畑も先人が行ってきた区画整理や水路、農道整備の上に成り立っています。今回の訪問で海岸林も自然に成立したものではない文化的景観である事を認識し直しました。これからもこのプロジョクトを通して皆が海岸林の役割を理解し、守り続ける方法を学べる場所になるだろう、と感じました。

どうやったら伝わる?

広報室の林です。

普段、成長がよく、育った木の生育具合をどうしたら写真で伝えられるかを考え、

背の高い吉田と並べて撮影したり、脚立を使ってみたり……。

でも、全部の苗木が5m級の成長をしているわけではありません。

個体のもともとの問題もあれば、水はけが悪いといった環境の問題などから

生育がよくない場所や苗木も見られます。

今回はそれが分かるように写真を撮ってみました。

同じ年に植えたのに、奥の方に見えるマツは柵を超えていて

手前の方は柵よりも背が低いマツが多いのが分かると思います。

色の濃さも違います。

そしてあまり大きくなっていないマツを撮影しようと比較物を探し

自分の長靴(ひざ下)と比べたらいいかなぁと。

でもなかなかうまく収まってくれません。

そこで長靴だけ置いてみることに。

どうですか?

私のひざ下ぐらいにしか達していないこと、伝わりました?

撮影って難しい……

11月3日(火・祝)ボランティアの日開催します!!

こんにちは、浅野です。

今年はコロナウイルスの影響でほとんどのボランティア活動を中止しました。

9月に入り全国からの受入れを再開してからは天候不良で3回中2回を中止。

ツルマメ抜き取りの時期は過ぎてしまいましたが、やりたいことは山ほどあります。

なので、11月3日(火・祝)に臨時でボランティアの日を開催することにしました!

モニタリング調査をメインにプロット看板設置やごみ拾いなどもやりたいと思っています。

参加される方は防寒着、防チクチクをしっかりしてきてください!

皆さんのご参加、お待ちしてます!!

ここは名取に来たことのある方は1度は見たことがあると思います。

北釜地区に1軒だけ残っている家です。

「鈴木会長は震災を風化させないために」とこの家を残しています。

家の前には小さな小屋を建て震災前の写真と震災後の写真、

津波がどれほど恐ろしいものだったのかが伝えられています。

http://www.oisca.org/kaiganrin/blog/?p=24946

そんな小屋にハチの巣が…しかも小屋の中と外に2つも…。

なんか大きい…。

飛んでいる姿はアシナガバチですが、よく見るフタモンアシナガバチではありません。

ボランティアの皆さんを連れていくこともあるところですし、この時点ではハチの種類も分からず、

刺されたら危険だという判断のもと駆除することに決めました。

刺されると困るので、少し窓を開け車の中からハチノックを噴射!(吉田さんが)

相当数のハチが巣の周りに落ちました…。

少し経ってからハチの種類を確かめに行くと2㎝~3㎝の大きなハチがたくさん。

調べてみると、セグロアシナガバチかキアシナガバチということが分かりました。

(どちらのの特徴があるものもいたので、どちらか確定ができませんでした…)

ただ、どちらもアシナガバチの中では毒性が強く、

刺されるとアナフィラキシーショックを起こすこともあるということでした。

駆除して正解だったとは思うのですが、巣に帰ってきたハチを見てすごくいたたまれない気持ちになりました。

来年は駆除されないような、人が来ない所に巣を作ることを願います…。

こんにちは。林です。

先日、森林組合の皆さんが植栽作業をしている間、

松島森林総合のSさんにご協力いただいて

ニセアカシアをやっつけてきました!

いつも吉田が説明するのは、ニセアカシアは侵略的外来種であるということ。

少し調べると、外来生物法において要注意外来生物に指定されているとの説明も見られます。

クロマツ林の中で見つけたらすぐにやっつけたい相手です。

使う道具は上から除草剤、水色スプレー、ハサミ。

太くなってしまったものはSさんがノコギリで切ってくれました。

その根元に除草剤をたっぷりかけます。

そして、そこにスプレーで印を。

トゲが痛いので、切り取った部分は防風柵の中に。

あ~スッキリした。

ごめんなさいっっっ~~~!

広報室の林です。

先日、2018年度の植栽地のツルマメ抜を浅野と一緒に抜いていたのですが、

浅野は途中から別の作業のため離脱。遠くでみんなの声は聞こえるものの

1人で作業する心細さを感じていた時のこと。

急に1メートルぐらい先の茂みから

キジが飛び出してきてビックリ!!

思わず口から出たのは

「ごめんなさいっっっ~~~!」。

キジにもびっくりしたけど、

「ごめんなさい」と叫んだ自分にもびっくり。

写真はその時に見たキジとは違いますが、

現場にはけっこうたくさんのキジが住んでいてよく見かけるのです。

でもこちらの存在に気付いたら、1メートルまで接近する前に

逃げていってくれたらこちらもびっくりしないですむのですけどね……。