12月1日~1月15日、JR名取駅東西通路で写真展

吉田です。

今日から1月15日まで、JR名取駅で写真展です。数えてみたら少なくとも10回目でした。

なが~いスペースを、林野庁東北森林管理局仙台森林管理署とともに使います。

「広報なとり」11月号の4ページカラー特集も、名取駅→市役所→図書館と

3月まで続く写真展も、海岸防災林復旧事業10年目に伴う国・市の事業として我々と共同開催。

今回は運よく、初めて正月を挟んで1か月半も掲示されます。

名取北高校の校長先生から、生徒さんにアナウンスしてもらうことになっています。

仙台署と市役所の皆さん、地元の大槻さんと、きっと、サクサクっと掲示できるでしょう!

サクサクっと・・・できそうなのは、和代さんと浅野さんの休日返上の仕事のおかげ。

なんでも素早い80歳の大槻さんの手伝いのおかげ。私はえっちらおっちら持って来ただけ。

昔は私一人でしたので、40mぐらいの駅の通路の掲示板に100枚以上、A3判の写真コピーを、

ベタベタ機械的に、気楽に貼っただけ。枚数だけはやたらと多かった(笑)

あれに比べたら、準備した人たちの人格がにじむ、なんと美しい展示物になったこと!

写真展でもあるけど、icoさんのイラストがたくさん。やっぱり素晴らしい。

アウエーで、見てもらうアテもなく、作業も一人でしていた写真展も、

気が付いたら、たくさんの人と仕事するようになりました。

みなさん、ありがとうございます。

昨夜はエフエムなとり なとらじ801の収録。

出演の機会を今まで何度いただいたことか。

トークのお相手のSさんのナビゲートのおかげで今日もすんなり。

放送は12月8日(火)9:30~9:45、13:15~13:30

小林省太さんの書籍「松がつなぐあした」の販売前日です。

この前は、急遽決まったラジオ関西でもたくさんPRしました。

月刊「OISCA」12月号に小林さんの寄稿が載っています。会員さんは、お見逃しなく。

270回目の名取出張

吉田です。

震災から3,551日とNHK仙台のホームページに書いてありましたが、11月30日、私にとっては270往復目、滞在971日目の宮城出張。JR名取駅写真展の備品を積んで車で向かいます。

今回は前後の都合で、1泊2日と短い出張を組まざるを得ませんでしたが、

仕事は写真展の設置とFMなとりの収録がメインです。展示は国と市との共催。

国の方たちとは久々、対面での情報交換もと思っています。

細切れの時間は、市内の車の道中で、寄付金募集チラシの補充も。

日没後は、海岸林内でキツネ・タヌキだけではなく、「コミミズク」とか

「トラフズク」(*フクロウ)を探したあと、サイクルセンター併設の

「輪りんの宿」に初めて泊まります。メシは市内発祥の有名なお店だし、

おいしそうなスイーツもあるし、日帰り露天風呂からも現場が見れるし、

4階建ての屋上には展望台もあって、海岸林現場管理人にとって重宝です。

1泊2食付きで10,200円。出張でなければGotoで35%割引。

スタッフの方、行政当局の方たちにも、海岸林を理解してもらわねばなりません。

ボーナスシーズンですから、寄付チラシの設置もお願いしてきます。

小林省太さんの書籍「松がつなぐあした」が出版されたら(12月9日)、

宿のどこかに設置してもらおう。

JR名取駅写真展 12月1日~1月15日

なとらじ801放送 12月8日(火)9:30~9:45、13:15~13:30

国ボラ活動記@名取市海岸林再生プロジェクト

こんにちは!国ボラの大垣です。今回は、11月12日から2泊3日で宮城県名取市に出張し、オイスカが実施する『海岸林再生プロジェクト』を視察させていただきました。オイスカ関係者をはじめ、多くの地元の方々、企業サポーターの方々とも交流を持つ機会をいただき、大変有意義な時間を過ごすことができました。

ご存知の通り、海岸林再生プロジェクトは、2011年に発生した東日本大震災に伴う津波によりなぎ倒されたクロマツ海岸林を再生し、より強靭な海岸林(オイスカ管轄総面積96.62ha)を生み出すために運営スタッフ、ボランティア有志の方々が協働で奮闘するプロジェクトです。

プロジェクトでは、クロマツを標的にするマツノザイセンチュウの被害から守るため、抵抗性のある苗づくり(育苗)から開始し、プロジェクト開始から10年を経た現在、その活着率(苗木が定植後に根付き成長する割合指標)は99%以上!を誇っています。

今回、私は1ボランティアとして、現場で海岸林の管理作業を体験させていただきました。私自身、林業の知識は皆無でしたので、正直当初は、植林事業に関して「植えたら自然に育つものだろう。」と安易な考えをもっていました。

しかし、現場で胸高直径の計測、枝打ち、水はけを改善する溝切作業を行う中で、航空写真では決して捉えることができない、関係者一人一人の手作業による丁寧な管理が行われていることを知りました。成長過程のクロマツ林の中には、プロジェクト管理者からボランティアの方々、多くの有志の方々が一緒に力を合わせて、松ヤニに汚れながら、針のようなマツの葉が身体に刺さりながら、一生懸命に作業する姿があり、「次世代のために頑張る!失ったものを取り戻す!」という熱い想いが漲っていました。

未曽有の大震災後、ライフラインの復旧が急がれ、食料配給などの緊急援助が先何か月も予想される中、政府機関でも復興の道筋を描くのは至難を極めていたことが想像できます。そのような混乱の最中、海外環境協力での長年の実績を活かし、早々に海岸林を再生するために立ち上がった1NGOとしてのオイスカの底力は計り知れないものがあると感じます。

私はまだ学生だった2017年に、視察ツアーで被災地を訪れたことがありますが、津波の爪痕が生々しく残る光景に、大きなショックを受けたのを記憶しています。場所は少し異なりますが、今回の名取市訪問では、多くの方々の労力によって成長している海岸林に守られるように農業ハウスが立ち並び、地域の特産品でもあったチンゲン菜などの野菜が育っている様子を目の当たりにしました。海岸林再生事業が防災のみならず、復興へのシンボルとなり、その周囲に以前の生活が戻り始めている様子は、人間の生きる力強さを感じる光景でもありました。

10年以上続くプロジェクトを3日間の滞在で全て理解するのは不可能です。しかし、上述したように、現場で汗を流しながら再生のために頑張る多くの方々の姿を見ることができたのは、25歳の若造の私にとっては大きなインパクトがありました。

このプロジェクトに現在関わる方々は、もしかしたら、自らが管理している海岸林が数十年後に成林になり、その機能を果たすようになる姿を見ることができないかもしれません。にも関わらず、現場で懸命に頑張るモチベーションとは一体何なのでしょうか?読者のみなさんはどうお考えになりますか。

私が感じた現場での熱量。0から1を生み出し、様々な利害関係を乗り越え、人を巻き込んで協働していく、単にスキルと捉えて培える力ではないと感じます。改めて、今回はオイスカの国内植林事業を見ることができ学びがあったのはもちろん、人情溢れる名取市に訪問できたことは楽しい想い出となりました。皆さんも時間ができた際には名取市に足を運んでみてはいかかでしょうか。

今年最後のボランティア

こんにちは、浅野です。

11月14日に今年最後のボランティアを行いました。

例年、11月はモニタリング調査とごみ拾いを行っていますが、今年はそれに加えて溝切りも行いました!

11月3日の臨時ボランティアの日にモニタリング調査が予定よりも進んだことと、思ったよりも参加者が集まったので

今年ほとんどできなかった作業をしよう!ということになったのです。

午前はモニタリング班と溝切り班に分かれての作業。

前のブログにも書きましたが、残っている調査地は平均樹高が2mを超すところばかり。

写真のようにマツの中に入って行き、計測をしてもらいました。

今回は樹高を測る人、胸高直径を測る人、測桿の高さを確認する人、野帳を書く人、進む道を開拓する人と分かれ

5~6人1組で計測を行いました。4mを超すものも多々あり、進むのにも一苦労でしたが無事終了。

またモニタリング調査の結果がまとまったらこちらでも共有させてもらいます。

溝切りは2016年植栽地の水はけの悪い箇所で行いました。

初めての方、久しぶりの方それぞれでしたが、皆さん真剣に取り組んでいただき

晴天だったこともあり、汗だくになる方が続出でした。

お昼はボランティアリピーターさんたちが作ってくれた芋煮と牡蠣鍋をみんなで食べ、午後は全員でゴミ拾いでした。

閖上のゴミは先週見た時より少なくなっていたので、誰かが拾ってくれていたようです。

それでも北釜、閖上合わせて燃えるゴミ14袋、燃えないゴミ7袋、他に袋に入らない不燃物もありました。

やはり、ゴミは定期的に拾わないとダメなようですね…。

これで今年のボランティアは終了となります。

コロナと天候の関係で思うように活動ができなかった年でしたが、ボランティアの受入れは来年以降も続きます。

来年も3月から開始する予定ですので、皆さんぜひご参加ください!

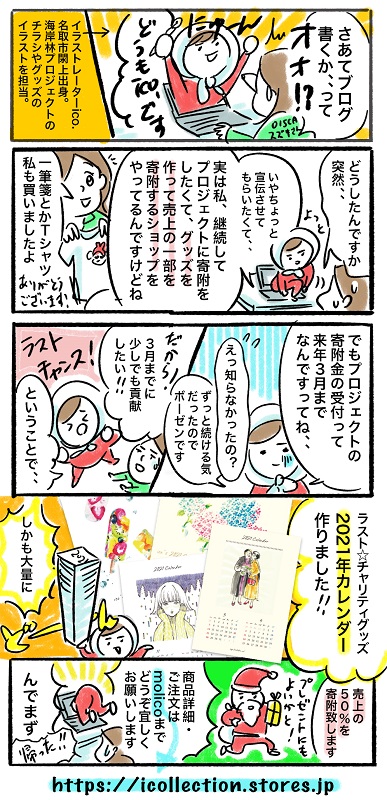

2021年カレンダーの注文お待ちしています!~ico.~

海岸林のパンフレットやレポートなどのイラストを手掛けてくださっているico.さん、

8月に発行した「KAIGANRIN REPORT」の四コマ漫画は反響が大きく、

「すごく良くできてるけど、誰が描いたの?」という声もありました。

ico.さんはイラストなどを手掛けてくださっているだけでなく、

ご自身で「molico」というチャリティショップのサイトを立ち上げ、すべてオリジナルで制作した一筆箋やカード、Tシャツなどを販売し、売上の50%をプロジェクトにご寄附くださっています。

購入してくださる方のみでなく、サイトを通じて多くの方にプロジェクトを知っていただく広報も兼ねてくださっていて、本当にありがたいと感謝!感謝!!です。

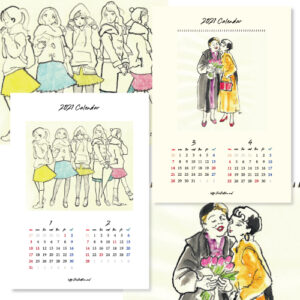

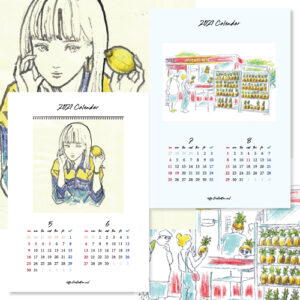

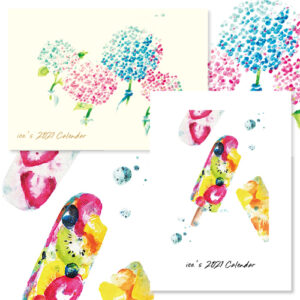

プロジェクトへの寄附受付が2021年3月末で終了するため、最後の追い込みとして「2021年カレンダー」で貢献しようと、大量に印刷してくださったようです。

ico.さんご本人からブログ原稿をいただきましたので紹介します。原稿をマンガにしてしまうところがすごいです!

まさかico.さんがパソコンからぬーーーっと飛び出してくるとは!(^^)!

***********************************************

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

<カレンダー仕様>

○一部税込1,000円

○2ヶ月毎6枚バラ+表紙2枚、A5サイズ

○送料一律140円。ショップ内の購入金額2,400円以上で送料無料

※ご注文時に「海岸林ブログみた」と備考欄に記載頂くと、

特典として海岸林の風景を描いた一筆箋をプレゼント

ご注文、お待ちしております!

来年は現地でお会い致しましょう!

ico.

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

こんにちは、浅野です。

先日のブログで松葉に注意というアナウンスをしましたが、もう1つ注意しなくてはいけないものがありました!

それはなにかというと…

ただの草にしか見えませんよね。この雑草の名前はアレチヌスビトハギといいます。

なぜ気を付けないといけないかというと…

こうなるからです。近寄ってみると…

ズボンにびっしり。

このアレチヌスビトハギは種子に細かいかぎ状の毛がたくさんあり、ちょっとでも触れると服に

くっついてきてしまうのです。調べてみると原産は北アメリカで1940年ごろに日本に侵入したもので

繁殖力が旺盛、群生して他の草花の生えている場所を奪うそうです。

また、太い地下茎があるのでたとえ地上部を刈ったとしてもすぐに再生するやっかいな雑草らしく、

ツルマメ同様、実が出来た後に刈ってしまうと、種が下に落ち、かえって増えてしまうことがあるそうです。

この相当やっかいな雑草が植栽地には結構生えています。くっついた種子を取るのも一苦労です。

3日のボランティアの日にも多くのボランティアさんがやられました。

ホテルに帰って一生懸命取っていたボランティアさんも…。

このとき久美子さんが使ったのはホテルのルームキー。

手で払っても、掃除機で吸っても取れませんでしたが結構ガシガシ取れました!

もし、たくさん付いちゃったら試してください!

どんな素材の服にもくっつきますが、ニットや綿素材よりはウィンドブレーカーなどのツルツルした素材のほうが

まだマシなので、くっつきにくそうな服を着てご参加ください!!

初めての名取

オイスカ東京本部・総務部の高橋です。

11月2日~3日、海岸林ボランティアに参加しました。

今回初めての参加で、海岸林の植林地面積の広さに驚きました。

1日目は、高松北高校の学生さんと一緒に溝堀をしました。

さすが高校生、皆さん体力があるのであっという間に目標としていたエリアの作業を終えることができました。

しかも、皆さんとても仕事が丁寧で綺麗!

作業終了後にオイスカにエールを送ってくれ、その清々しさに思わず涙がこぼれました。

2日目は、ボランティアの皆様とモニタリング調査をしました。

スーパーボランティアの大槻さんと同じチームで作業を行い、

大槻さんの身のこなしの軽さにびっくり!

3メートル以上ある松の林の中をどんどん進んでいく。

「大槻さん何処にいますかー」と何度も叫びました。

私も、年を重ねてもこうありたいと思いました。

2日間、たくさんの方と交流が持てとても濃厚な時間を過ごすことができました。

また機会を作ってぜひ参加したいと思います。

広報室の林です。

浅野の報告通り、臨時ボランティアの日はモニタリングを実施。

私のチームメンバーは何とも心強い男性陣たち。

左からベテランボランティアのIさんとEさん、

そして右端はオイスカ四国研修センタースタッフのデニスさん。

デニスさんが樹高を測り、Iさんが根元をノギスで測ります。

Eさんはそれを記録していきます。

根元の太さを測るIさんが時々「うわ~なんだこりゃ」と声を上げます。

この写真では分かりませんが、根元にマツの葉などが堆積して

全く根元が見えなくなっていたりして、結構大変。

しかも1ヵ所で50本の苗木を測定するのですから、

しゃがんで立ってを繰り返し、50回のスクワットをしていることになります。

こんな高さになると、Eさんもデニスさんの測定に協力。

Eさんが地面にメジャーの先端を固定した後、デニスさんが測定。

チクチクをものともせず根元に頭を突っ込むIさんとEさん。

私なら躊躇してしまいそう。

2m近くにまで成長したマツの樹高を測定するデニスさん。

ちびの私には到底届かない高さです。

どれもヘタレの私にはできそうもない作業。

結局、私がしたのは、測定値の記録と写真の記録のみ……。

皆さん、どうもありがとうございました!

臨時ボランティアの日レポート

こんにちは、浅野です。

11月3日(火・祝)にボランティアの日を開催しました。

今年初ではないかというほどいい天気でした!

臨時で募集をかけたのに24名も参加してくれました。

作業はモニタリング調査。今までは1年に1日だけだったのですが、

マツも成長してきていて平均樹高が2mを超すプロットは調査に時間がかかるということで

今年から調査を2日に分けて行うことにしました。

調査は樹高と根元径を測るというもので、今回は4人1組に分かれて6班で活動を行いました。

1人は樹高を測定、1人は根元径を測定、1人は記録、もう1人は交代要員です。

(しゃがんで測るので結構腰に来ます…)

1プロット50本で29カ所、すでに広葉樹の調査は終わっていたので残りは27カ所。

リピーターの方も多く、スムーズに進みました。

おかげ様で20カ所の調査が終わり、平均樹高が2mを超す7カ所を残すのみです。

2mを超す場所は根元径ではなく胸高直径(120㎝のところ)を測りますが、

中に入って行くときに顔に松葉が当たったり、下手すると目に入ったりすることもあります。

前のブログにも書きましたが、参加される方は防チクチクを徹底してご参加ください!

-128-300x225.jpg)