『松がつなぐあした』 読書レポート

本部・広報室の林です。

昨日、吉田が報告していた通り、小林さんが上梓された本

『松がつなぐあした』が届きました。私も吉田同様、

編集段階で一切目にしていませんでした。

老眼鏡がないと本が読めなくなってから、

平日の夜に自宅で読書をすることはほぼありません。

それでも週末まで待てず、早速読んでみることに。

週末の引っ越しに備え、机や椅子、ライトなどは

他の部屋にまとめてしまっていたのですが、

何となくちゃんと机に向かって読みたく、

椅子とライトだけ部屋に戻し、空になった押し入れを

机がわりにして読書スタート。

手元には本にも登場する「名取市海岸林再生の会」会長

鈴木英二さんからいただいた赤ワインを置いて。

本に親しんでいないからか、頭の悪さか、

人や数字、聞いたことがない言葉がたくさん出てきたり、

時系列でないストーリー展開だったりすると

何度もページを行ったり来たりしてしまう私ですが、

この本は、ワインが半分減ったあたりで読了。

自分も関わってきた現場の話だし、

本のベースになっている「よみがえれ! 海岸林」を読んでいたこともあり

私にとっては「復習」で、すらすらと読み進めることができました。

もちろん「よみがえれ! 海岸林」にはなかった部分も

大きく加筆されていて、「あの人からこんな話も聞いていたんだ~」という

おもしろさもたくさんありましたし、

付録部分の松くい虫に関する解説もあらためて勉強になりました。

学生時代、オイスカの現場の取材にきた新聞記者から

「事実ではなく真実を伝えるのが仕事」と聞き、

事実と真実は何がどう違うのかがよく分からなかったけれど

当時の私にとって、とても印象に残る言葉でした。

ふと、そのことを思い出しました。

この本に綴られていることが真実で、

そしてそこにたどり着くには、人の感情や心情を理解しながら

(あるいはしようと努めながら)その人たちの話を聞くという

とてつもない膨大な作業があったことを、私は小林さんを見て知っていたし、

それをこの本から感じ取ったからだと思います。

まったくプロジェクトのこと、名取市のことを知らない人は

どのように感じるのだろうかというのが気になります。

そして、プロジェクトに関わってきた方々がどう感じたのかも聞いてみたい。

早く書店に並び、多くの人が読んでくれることを期待しています。

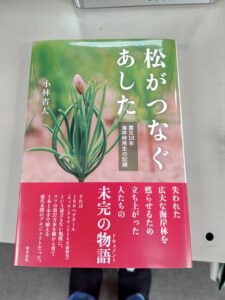

とうとう、書籍「松がつなぐあした」が届いた

吉田です。

元日本経済新聞論説委員兼編集委員の小林省太さんが、2018年から全国のオイスカ会員や海岸林寄付者に13回に分けてお届けしてきた、おなじみ「よみがえれ!海岸林」のリメイク、バージョンアップ版が、12月7日14時33分、とうとう本になって届いたと、本当にうれしい浅野さんからのLINEがありました。

今週末11日から店頭に並び始め、13日からAmazonでも販売が開始されると聞いています。

東京本部海岸林女子の手づくりプロモーションビデオも公開予定です。

本屋にない場合はどうぞご注文ください。出版社は「愛育出版」です。

今日はオイスカ四国支部から「500部」の申し出がありました。支部の皆さん、ありがとうございます!

それを聞いた中部日本研修センターの小杉所長は「すごいな!ならば、愛知が500部以下じゃいかんな。支部会長と事務局長と相談します」「1月24日に小林さんに豊田市で講演をお願いしてるけど、前日か翌日にもう1回お願いできるといいな」と。

四国のおかげで、火が付きました(笑) とにかく、永く一人でも多くの読者に恵まれるよう、全力を注ぎます。

私は「よみがえれ!海岸林」からバージョンアップされる過程の原稿を一切読んでおりません。オイスカの著作でないためでもありますが、本音は一読者として待っていました。じつは・・・今週金曜日まで、在宅勤務。まだ数日読めません。

どこで読もうかな・・・

オイスカ中部日本研修センタースタッフから感想が届きました!

こんにちは、浅野です。

先月の最後のボランティアに参加したオイスカ中部日本研修センターのフィリピン人スタッフ、レニさんより感想が届いたので掲載します。

————————————————————————————————————————————————————————————————————–

こんにちは、オイスカ中部日本研修センターのレニです。

11月12日から14日まで宮城県の海岸林プロジェクトに参加しました。

僕は、海岸林プロジェクトのことを知っていたけど、何の活動をしているのか、何の目的で活動しているのかわかりませんでした。

津波があった時は、まだフィリピンにいてフィリピンでニュースを見たときは本当に怖いと思った。

津波を見る前は、私は釣りが好きだから、海の近くに住みたいと思っていたけど、津波を見た後は海の近くに住みたくないと思った。

津波があった場所を実際に見たら、フィリピンにいた時ニュースで津波をみた時のことを思い出した。津波でなくなった人や、被害にあった人の事を思うと心が痛くなった。

でも、プロジェクトの説明をしてもらい、そのプロジェクトが、地域の人にとってどれだけ大切なのかわかりました。

活動場所に行った時は色んな人がいて、ボランティアの人は大きな会社の社員さんでみなさんすごい人たちばかりで、緊張しましたが、みなさんやさしく、同じ立場で話しかけてきてくれて一緒に作業ができて、良かったです。

海岸林のボランティアに参加させて頂いて本当に良かったです。

JR名取駅で写真展開催中!

こんにちは、浅野です。

吉田さんのブログにもありましたが、1月15日まで名取駅で写真展を行っています!

今回の準備も鈴木和代さんが頑張ってくれました!

こんな感じで、休日に出勤して完成させてくれました。

出来上がりがこちら。ちょっと反射して見づらいところもありますが…。

(クリックすると写真が大きくなります)

宮城県にお住いの方はぜひ名取駅まで足をのばして見に行っていただけると嬉しいです!

2020年度の植栽活着率100%

吉田です。

今年は、空港真東の北釜地区旧宅地と乗馬場跡地への追加工事分3.75haに、最後の植栽として19,350本を植栽しました。結果は、100%活着しています。去年も100%。おととしは99.8%。11月下旬にくまなく歩きましたが、枯れたものは見当たりませんでした。これまでに全長5㎞、協定面積103.05ha、植栽面積72.46haに370,198本を完全に植え終えたことになります。

目下われわれは、今年やるべき大半の現場実務を終え、冬の仕事にあたっています。

この冬は、書籍「松がつなぐあした」(定価1,300円、愛育出版、12月9日発売)の存在を一人でも多くの方に知っていただき、読んでいただくことと、残り4ヵ月の募金期間を充実させることに、全力を尽くしたいと思っています。

私はこのほかに、来年から始まるSDGsの10年と合わせた、オイスカ全体の次期10ヵ年計画作成メンバーとして頑張っています。来年はオイスカ創立60周年でもあります。その議論の様子は、月刊「OISCA」11月号に掲載されています。

広葉樹の生育状況と、バッサ、バッサと剪定作業。

剪定鋏で仕事したんですから、チョッキン、チョッキンでしょうか・・・でも、仕事イメージはバッサ、バッサでした。

広葉樹2ヵ所、10種類、総植栽本数は671本。オイスカはクロマツ37万本と同じように、一生懸命育ててきました。これまでの記録はこちら。松島森林総合のプロ鈴木純子さんも毎年下刈り、葛の除去をしながらかわいがってくれています。でも、波打ち際から400m以上離れた最内陸部でも、厳しいものは厳しい。もはや、世間からの問い合わせはまったくありません。震災直後からの広葉樹vsクロマツ論争はどこへやら(笑)

国有林山砂ゾーンでは2016年植栽のモニタリング調査対象木は、去年より10本以上減り50本中25本に激減してしまいました。今年の少雨の影響でしょう。平均樹高は108㎝、平均根元径は2.6㎝。毎木調査はできませんでしたが、434本中生存は良くて6割か・・・

一方、空港に近い市有林粘土混じりゾーンは50本中46本が生存。平均樹高は140㎝。平均根元径は2.7㎝。2014年~16年の全植栽237本中185本と78%が生存。

なかなか育ってくれない・・・と言ってるうちに、それでも1mを超えるようになりました。250㎝クラスも珍しくありませんが、防風垣を越えているので、冬の間に折れることもあります。いつも行動を共にしてくれている大槻さんも、ずいぶん大きくなったなあと、見るたびに言ってくださります。

12月1日、駅の写真展の飾りつけの後、大槻さんと岩沼産の新そばを食べ、市有林の広葉樹約200本の剪定を二人で。国有林部分は先月終えています。早く太い幹にし、草丈よりも高く育てるならこの時期の剪定が肝要。ようやく安心して切り落とせる大きさになりました。萌芽更新してきたため、根元から4本も5本も株立ちしていたり、ハイマツのようになっていたり。不要な幹、不要な枝を剪定鋏でバッサバッサ。われわれ二人ですから遠慮なし。無駄口たたく暇もなし。

「空港のほうから見えるところにこれだけヤマザクラがあると、将来きれいに見えるだろうな~」と大槻さん。「剪定するとしないとでは全然違うよ」「来年は鋸も要るね」とも。草丈を超えたら、施肥も下草刈りも不要になり、冬に剪定するだけです。年月が経ち、仕事が変わりつつあることを、二人でひっそりと嚙み締めました。

初めての海岸林ボランティア

初めまして。香川県にあるオイスカ四国研修センターの金澤と申します。

11月3日(火)に行われた海岸林再生プロジェクトボランティア活動に参加させていただきました。

私事ですが、東北(青森県八戸市)出身ということでこのプロジェクトにはとても興味がありました。

「事前に予習をするように」と吉田部長と浅野さんからいろいろな資料を送っていただき勉強をしました。その中でも「よみがえれ海岸林」を読んで、震災が起きる前の歴史、人々の生活、また震災での被害や復興への地元の人のやる気を感じ取ることが出来ました。

ふるさとを元気にするための活動。四国研修センターでも、外国人研修生に地域活性化のための技術を身につけてもらうための研修を行っています。自分もさらに学ぶことが出来るのではないかとボランティア活動を楽しみにしていました。

ボランティア活動は3日(火)なのですが、前日2日(火)に香川県立高松北高校の学生と職員の方が東北研修の一環でこのプロジェクトに参加していたので合流しました。この日は排水作りをしました。高校生の若いパワーで30人で200mの長さの溝を作る事ができました。

翌日は地元の大学生や県外から約25人くらいのボランティアが参加しました。グループに分かれて松の樹高と根本直径の測定をしました。

来る前にホームページでモニタリング調査を拝見して、毎年大きくなっていることを実感し、大きくなっていけるのはいままでの徹底された管理のおかげなんだろうと思いました。ときどき松にくっついているツルマメの除去や、松のチクチクに苦戦しながらも頑張りました。

今回初めて参加して松の成長にも驚きですが、地元の人の復興の気持ちがあり、それをいろんな方が支えてくださっているからこれまで活動が出来ているんだろうと思いました。

オイスカの繋がり、地域の人の繋がり、いろんな繋がりがあります。私も参加して新しい繋がりができてとても素晴らしかったです。人は支え合って生きているんだなーと感じました。

私も母国の発展のために懸命に研修を受けている研修生の力になれるように今後も頑張ろうと思います。香川県にいても東北魂は忘れずに!

吉田です。11月22・23日、モニタリング調査地29ヵ所の写真管理を。時間が足らず、休日を潰してでもと。

いつもは歩かない道を通るので、拾い物もしますし、気づきも多い。

仕事は一生懸命やりました。マツが大きくなり、昔みたいにさっさと終わりません。障害物だらけのオリエンテーリングみたいです。上り下りも多いし。たしかにクタクタになります。

今年こそはクロマツ林内でフクロウを撮影しようと企んでました。寒いし、ものすごく真っ暗ですけど。冬だけの楽しみです。

ナイトハイクは最初が肝心の一発勝負。何度もチャンスは来ません。ものすごく集中力がいるし、見つけるコツが要ります。今年は初めてネズミを見つけ、キツネやタヌキがたくさんいる様子も何度も見ました。

三浦さんに次いで、とうとう自分でもフクロウの撮影に成功。生物多様性の象徴ですし、うれしいです。

週明け、東京本部の壁にも貼り、朝礼でも報告。

故中野良子オイスカインターナショナル総裁のお別れ会

吉田です。

今日は、過日ご逝去された故中野良子オイスカインターナショナル総裁のお別れ会。

震災後、この仕事を立ち上げた際、私の耳には前途を疑問視する意見などは、

とくに仰られなかったと理解しています。まずそのことが、非常にありがたかったです。

6月には、永石専務理事とともに早くも現場入りしていただき、林野庁の海岸林検討会

座長の太田猛彦東大名誉教授と、のちの名取市海岸林再生の会の鈴木英二会長との

現場視察を、同日一気に叶えることができ、内外ともに旗印が明確になったと受け止めました。

すでにご高齢であり、我々の激しい動きに巻き込みたくなかったため、現場入りは

極力抑えましたが、それでも何度も現場に来てくださりました。

2012年4月26日の育苗場のお披露目式では、クロマツが1本も発芽していないのに、

我々に小言もツッコミもおっしゃらず、オイスカを代表して淡々と下増田神社の神主さんに

お祓いしていただきました。播種が少々早すぎ、式の2日後に発芽。(笑)

2014年4月の植栽開始直後には、1本だけでもと、名取1区国有林でプロに混ざって

植えていただきました。その場所もはっきり覚えていますが、すでに4mになっています。

従来、総裁と会話した記憶は数少なく、資金獲得業務ばかりしてきた私が現場を立ち上げることを、

大した不安要素と考えず、信じて託してくださったと思っています。

心から感謝しつつ、ご冥福をお祈り申し上げます。

ついに来週、書籍「松がつなぐあした」(愛育出版)が、店頭に並び始めます

吉田です。

元日本経済新聞論説委員兼編集委員の小林省太さんの手で、2018年から13回連載された

「よみがえれ!海岸林」が、ついに、書籍「松がつなぐあした」(愛育出版・定価1,300円)として

12月9日から店頭に並び始めます。(予定)オイスカによる出版ではありませんから、私は一切中身を知りません。

書籍化への動きにギアを変え、東京本部海岸林チーム一同、小林さんと出版業務を1年以上、

集中して二人三脚をしてきた鈴木さんは、とくに産みの苦しみの渦中。最大のヤマ場を迎えています。

皆で、全力でプロモーションに当たっておりますが、新聞の「書評」掲載を目指し、

メディア文化部対策、話題となるよう社会部・報道部対策などにも取り組んでいます。

寄付者でもあり、アドバイスもいただいてきた、某有名出版社の新進気鋭の編集者から、

「この本は武器が多い。①ハードカバーではあり得ない低価格、②若い人にも読んでほしい

という気持ちが伝わる、読みやすい文体。③ここまで定点観測したジャーナリストはいない

のではないかという取材力」と絶賛いただいています。ご本人への印税収入なし、よって

オイスカへの寄付システムもなし。とにかく、若い世代に長く読み続けられる本をと、

ともに目指してきました。

12月9日には、海岸林HPに動画4本公開、来年度ボランティア公募も開始します!

オイスカ会員にお届けしている月刊「オイスカ」12月号には、小林さんが出版を前にした

気持ちを寄稿くださっています。ほぼ10年ご一緒させていただいていますが、

これまで小林さんの文章を拝読するたびに、こう来たか!と必ず驚き、訳もなく涙が滲みます。

この10年、ドキドキすることばかりでしたが、10年経ってもまだドキドキが続いています。