吉田です。アマツバメが飛ぶ季節になってしまいました。この夏は葛との闘いに没頭。いきものにカメラを向ける時間もなく。でも先週、初物をまた見つけました。もちろん現場の中で。ご褒美かな。2019年までの林野庁生物多様性調査では見つけられなかった初物です。この話、聞いてもらえた人は、「よだかの星」をスラスラ話した東京本部のMさんぐらいかなあ。本日のブログは手短に。

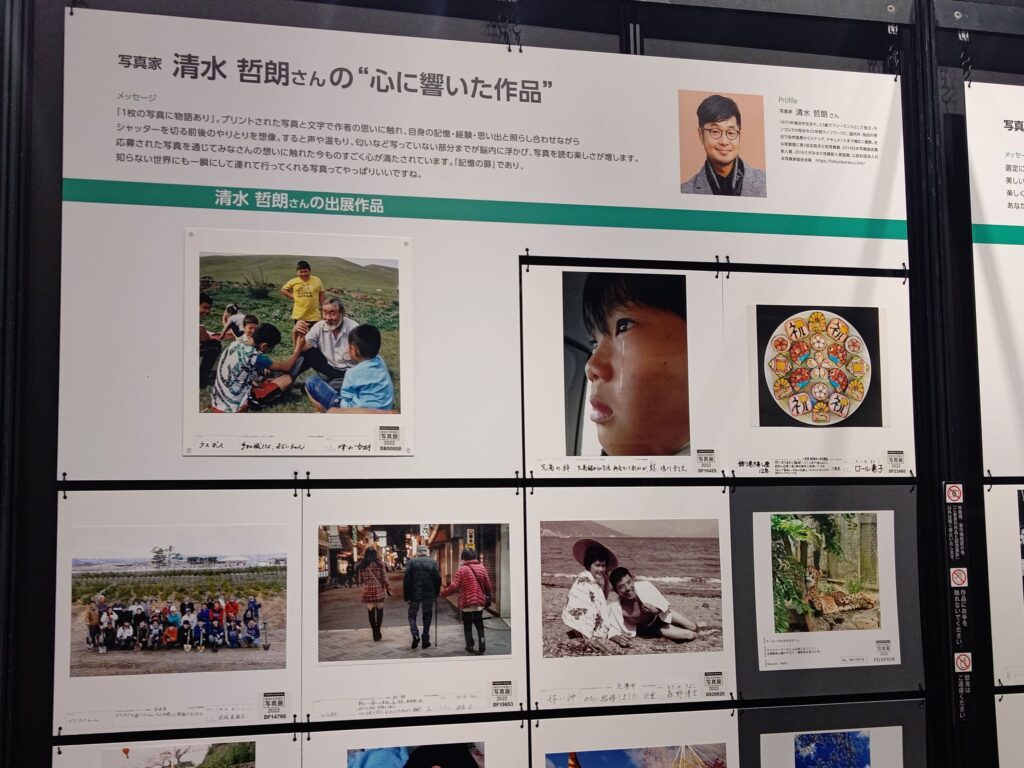

「あなたが主役の写真展2022」見てきました!

こんにちは、浅野です。

先日のブログで紹介されていた岩城さんの写真を見てきました!!9/2~7まで大阪に出張していたので東京会場最終日に滑り込みました。

六本木駅で降りて、ミッドタウンの中に入ると早速・・・

どこにあるのかなぁ…と探してみても岩城さんの写真は見つからず…。

それもそのはず。「心に響いた100選」は第1会場の特設会場での展示。

急いで第1会場へ。

第1会場についてキョロキョロ…あ、あった!!

と思って、ありました!と連絡をすると「もう1つの方が100選に選ばれてる方です!」と。

もう1度行ったり来たり。どこかなー??とウロチョロすると…今度こそ!!

海岸林の現場での出会いを写した1枚がこんなにたくさんの方の目に触れることになるなんて…岩城さん、ありがとうございます!!

9/23~28には大阪会場(グランフロント大阪「北館1Fナレッジプラザ」)にて展示されるようなので、近くに行かれる方はぜひ、お立ち寄りください!!

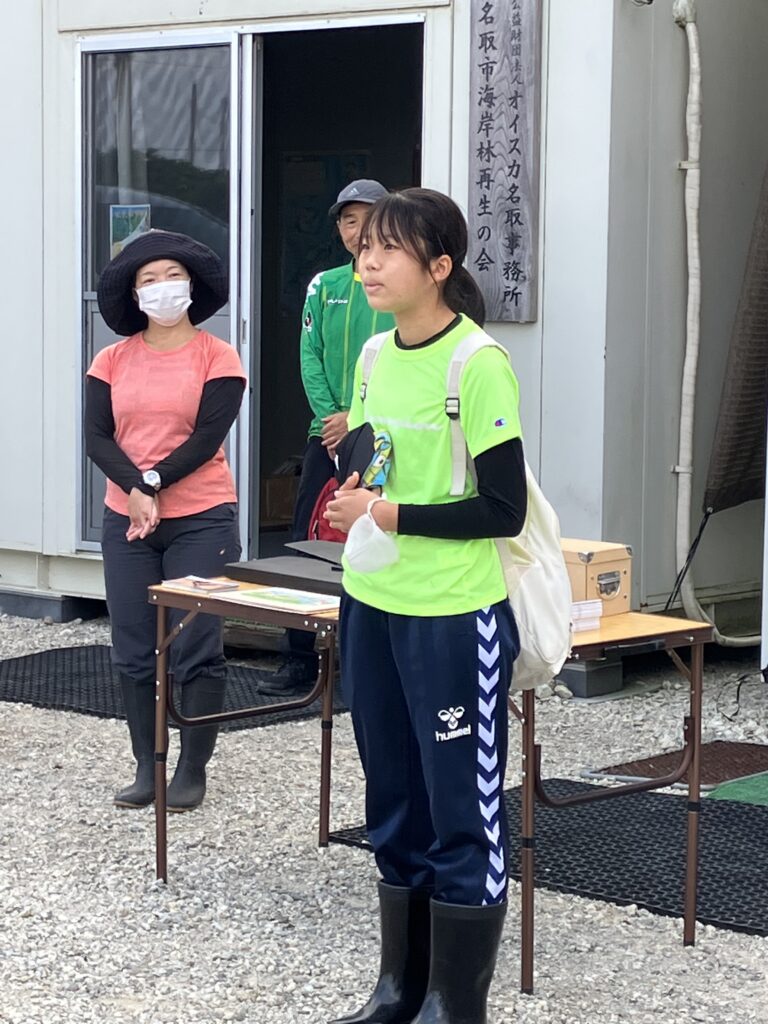

2つ目の「折り返し点」 ~UAゼンセン40名・東北電力労組25名~

今期のボランティア受入れでは、私にとって2つの「折り返し点」がありました。

1つ目は、名取市サイクルスポーツセンター前、2018年植栽地の一部3.81haの多湿地の「溝切りの応急処置」の完了。6月10・11日の化学総連・ANA労組が大トリをしてくれました。コロナ禍を挟み、4年がかりの長い仕事になりました。この4年、ここであの仕事をしていない人はいないのでは。ですが、まだどうしても・・・という場所があります。いままでにない3Lサイズを掘りたい場所もあるし。

2つ目は、先週9月2日。2014年植栽地の一部、本数調整伐をした10.13ha内の葛の刈り取り、1巡目の完了。この10.13haすべてが葛に覆われているわけではなく、あくまでも斑状。占有率は1割前後ですが、今期ボランティア投入の重点区域。UAゼンセン40名・東北電力労組25名が大トリをしてくれました。6月25日に着手してから2ヵ月、274人のボランティア。10.13ha以外の箇所にも手を入れてもらっていますので、まさか9月上旬に1巡目が終わると思いませんでした。「折り返し点に達した」とみんなには言っていますが、達成感があるのは、図面とにらめっこしてる私だけで申し訳ないです。これから残り1ヵ月は、2巡目の葛の刈り取りを継続します。ひどい場所を優先的に。終わり次第、溝切り・生長モニタリング調査をして、今年は終了。

この日のUAゼンセン40名・東北電力労組25名は、午前中は10.13ha以外の場所を。2020年植栽地の「ツルマメ」繁茂地の一部1.47haを午前中で仕上げてもらいました。

予定通り9月には、植えて3・4年の場所に探す必要のないほどの「ツルマメ」が伸びてきます。ボキャ貧、イマイチな例えですが、私には「モンブランケーキ」(パフェのほうがまだマシか)に見えます。11月まで放置すると「土葬」のようになります。

午後は、本命の10.13ha地内へ。この日で仕上がりました。2ヵ月、274人、東京ドーム2個分、豪快に仕事ができました。みなさん、本当にありがとうございます。

「しまったー!」と後で思ったこと・・・この日の65人は、47都道府県の大半から来てくれたのでは。みんなの前で聞けばよかった。コロナ禍でもあるので、2団体まったく同じ場所で交ざって作業、同じ場所で昼食という訳にはいきませんでしたが。存分に働いてくださりました。

もう一つお礼を言いたい人たちが。

去年おととしは、大半が宮城県民のボランティアだけでした。今期は、コロナ禍前のようにボランティア受け入れが事実上復活するなか、平日の受け入れのときに、「半日だけでも」と、我々スタッフを助けてくれる方が増えました。もちろん大槻さんのように1日付き合ってくれる方が多いですが、どちらにせよ、本当にありがたいです。一人の目よりも二人の目。万が一の緊急対応の場合も強いです。こういう「コアメンバー」増強したいです。

海岸林ビックチーム、健在です。

9月5日(月)「河北新報」朝刊で紹介されました

名取市HP https://www.city.natori.miyagi.jp/soshiki/seikatsu/nousui/node_89598

オンライン公募ガイド https://www.koubo.co.jp/contest/literature/impression/132331.html

ボランティアプラットフォーム https://b.volunteer-platform.org/kitanihon/15250/

ウーマンエキサイト https://woman.excite.co.jp/article/lifestyle/rid_NEWSCAST_9074524/pid_3.html

ニュースキャスト https://newscast.jp/news/9074524

書籍「松がつなぐあした」の「読書感想文コンクール2022」(助成:サントリーみらいチャレンジプログラム)、おかげさまで各方面で紹介されています。9月5日「河北新報」朝刊でも紹介されました。

このコンクール、第1回ですから知名度もないのですが、とにかく若い人たちとの出会いがあることが楽しみですし、何としてでも若い人たちに食い込んでいけるよう、あの手この手を繰り出し続けたいと思います。

そういえば!

名取駅西口には宮城県立農業高校や仙台高専名取、東口には県立名取北高校。「JR名取駅・東西通路」での写真展、これまで11回。あの場所空いてないかな!?と思ったのが8月31日。

「行ってみた」「空いていた!」

ということで、即申込、即展示。9月1日~30日まで1ヵ月、高所作業車から撮影した2014年植栽地の変遷とともに、感想文コンクールポスター(仙台空港アクセス線の吊革広告)を貼ってあります。

各高校にも告知に行き、存じ上げている大学の先生にもお知らせし、アイベックスさんと我々で出来ることの大半は、やり終えたかなと思います。

こんにちは!マルエツ労働組合の鈴木です。 私達は首都圏に303店舗を構えるスーパーマーケット「マルエツ」の労働組合です!UAゼンセン マルエツ労組です。

ブログ拝見させていただきました。吉田さんが書いた先日のブログ上で「キラーパス」をいただきましたので、もし宜しければ載せていただけると幸いです(笑)

今回は3年ぶりに8月29日~30日の2日間、マルエツ労働組合の仲間総勢29名+添乗員1名の合計30名で海岸林再生プロジェクトに参加させていただきました! まずもって、コロナ禍により断念してきたボランティア活動でしたが、3年ぶりに来れたことを本当に嬉しく思います。(吉田さん、浅野さん、今回いない林さん、本当にありがというございます!)

東京駅からバス2台で名取まで向かうのですが、車内にて勉強会を行います。震災を風化させないこと、海岸林再生プロジェクトの概要や作業についてなど学んでもらい現地に入ります。

1日目は天気にも恵まれ、「ウオーミングアップ」と言われた、防潮堤からクロマツ林に侵入しようとしている個所を20分で終わらせ、本日のメインディッシュ会場へ。吉田さんに「マルエツ用、用意してっから!チョロい!チョロい!」と案内していただきました。

上ばかり気にしていてはいけません。注意すべきは足元。足元を縦横無尽に這い、地下に根を伸ばしているツルを、ノコギリ鎌を地面に刺しながら、漏れなく、一本たりとも逃すことなく切ります。刈った葛が歩行の邪魔にならぬよう山積みしますが、山積みの下から生えてこぬよう、注意が必要です。

いやいや、前見えないです... クロマツの茂みにごっそりとある葛のツル達。このまま前に駆っていって道に出たら終わりとのこと。葛の残骸は増えていくのに道に出るどころか進みもしない。今年の敵は確かにモンスター級のようだ…

そうは言っても、参加者全員が真剣に手を動かし、口も動かし、楽しみながら作業をさせていただきました。

2日目はあいにくの天気でしたが場所を変え、今年の我々の敵...葛!!

短い時間でしたが、頑張って葛に打ち勝つことが出来ました!(あとはプロの方たちや、続くボランティアの方達にお任せします!)

毎回思いますが、休憩中にオイスカの吉田さんや浅野さんと誰もが話しをしています。心和む瞬間ですし、コミュ力凄いと思う瞬間です。(浅野さん人気は絶大です!本当に皆さん楽しんでいました。)

3年ぶりになってしまいましたが、今回で7回目の参加となります。リピーターの参加者が本当に多いのがマルエツの特徴です。クロマツの成長を楽しみにしている方が本当に多く、現地の姿を見て、驚きと嬉しさであふれていました!(成長するにつれて作業が大変になってしまいますが。笑) 「来年も参加したいです!」「来年はもっと参加者を増やして行きましょう!」と来年に向け今から気合十分の方が続出していて、事務局日和につきます。 クロマツの成長を通じて、被災地復興に少しでも役にたてればと願います。

「微力だけど無力じゃない!」

最後に参加者のアンケートに記載いただきました感想を紹介します。

★クロマツの成長の姿を見れたことが本当に嬉しかったです。

★皆が笑顔でベストを尽くせたこと。

★マルエツ溝(2018年に溝切りした場所)が現在、生かされていることは嬉しかったです。

★やりがいがあった。ツルを探すのが宝探しみたいで楽しかった。

★ボランティア活動を続けることが大切だと思いました。地元、オイスカ、ボランティアの一人一人の行動の結果が松の木の成長に繋がっていると考えたら嬉しいです。

★「微力だけど無力じゃない」の言葉通り、事業にわずかながらも貢献できたことを感じ られた点が良かったです。

吉田さん、浅野さん、地元の森さん、佐々木教雄さん、2日間本当にありがとうございました!

啓発普及部のグラゼンです。

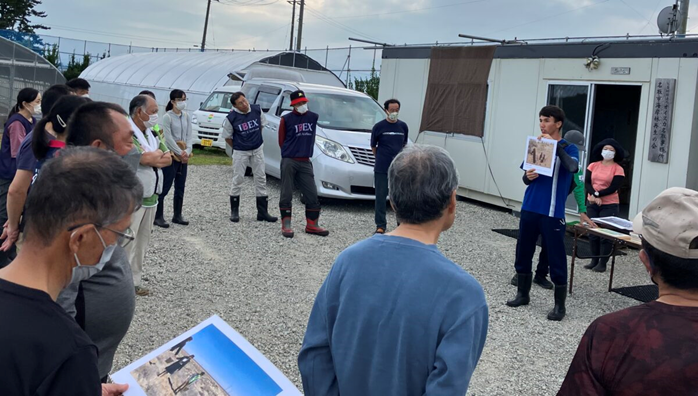

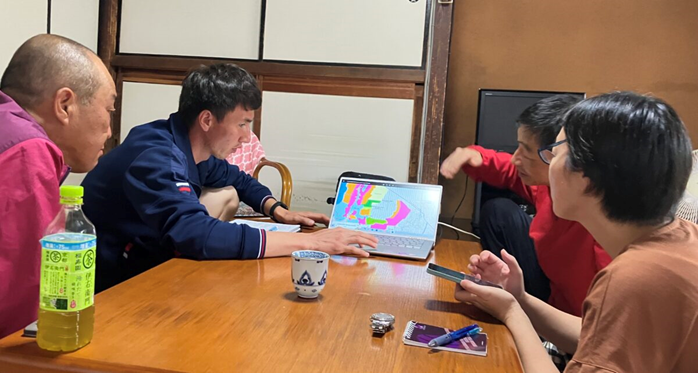

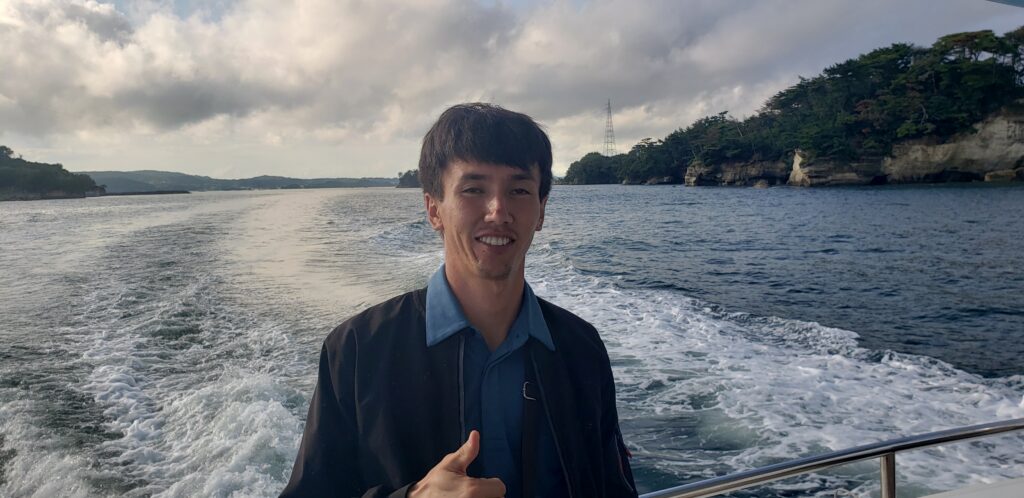

8月26~29日まで、宮城県に出張してきました。今回の出張は、ウズベキスタンでのオイスカの緑化プロジェクトが成功するかどうかの鍵となる、とても大切な出張でした。ウズベキスタン人のティムールさんは、この4月に来日して西日本研修センターで有機農業研修を中心に、日本語や日本文化の研修を受けました。

オイスカは、2030年までにウズベキスタンで4万ヘクタールの緑化事業を実施することを表明していて、この目標を達成するには、プロジェクトの中心的役割を担う人物の育成が重要です。ティムールさんは、そのプロジェクトの中心人物となる予定です。

今回の出張では、100ヘクタールの海岸林の再生に取り組んでいる宮城県名取市の海岸林再生プロジェクトの現場を訪れて、植林技術の講義はもちろん、プロジェクトの現場を統括する佐々木さんの話を聞いたり、ボランティアさんと作業を共にすることで、ウズベキスタンでの緑化事業のアウトラインを一緒に考えることが目的でした。

「20世紀最大の環境破壊」

ウズベキスタンとカザフスタンにまたがる塩湖「アラル海」は、アラル海にそそぐ川の上流に位置するロシアで、綿花と水稲栽培のために大規模に灌漑をしたことが原因で、1960年ごろから少しずつ水量が減少。1970年ごろからは急激に水量が減り湖底が見えるようになり、わずか半世紀で湖の面積が10分の1にまで小さくなりました。

かつて湖底だった塩分を含んだ乾いた砂が巻き上げられて、周辺の住民や家畜に健康被害が発生しています。「昔はなかった病気になる人が増えました。塩分を含んだ砂がついた葉っぱを食べた牛が、病気になってたくさん死にます」と、ティムールさんは言います。

アラル海についてはこちらの記事が参考になります。

朝日新聞デジタル「干上がったアラル海のいま 環境破壊、報いの現場を歩く」

海岸林再生プロジェクトの現場に滞在した3日間、プロジェクトを担当する吉田俊通部長と現場を一緒に歩きながら、プロジェクト全体の戦略をどのように立てたか、どのように課題を乗り越えてきたかを聞きました。現場を統括する佐々木統括からは、造林のプロとして条件の悪い場所では植林しないことも大事な判断だというアドバイスもありました。

規模や国、植える植物は違うけれど、①同じ乾燥地、②地元を巻きこんだ造林という点で、共通するものがあり、今回の滞在は、ウズベキスタンでのプロジェクトの成功に欠かせないと長部長は言います。

ティムールさんに、プロジェクトの現場で最も印象に残ったことを聞くと、いくつかあげてくれました。

▶「2011年に津波で被害を受けた海岸林を、オイスカを中心とするプロジェクト関係者がすぐに再生させることができたことに驚きました。ウズベキスタンでは、アラル海の干上がりの問題は60年前からあって、みんな問題だと言うけれど、言うだけで、対策はほとんどされてきませんでした」といいます。住民も地元行政も問題とわかっていても、動く人がいなかったのだそうです。

▶「ボランティア活動に一緒に参加してみて、炎天下で8時間も活動しているボランティアさんたちの姿勢には本当に驚きました。交通費やお弁当代もボランティアさんが負担していると聞いて、さらに驚きました。ウズベキスタンでは、ボランティアにかかる経費はすべて受け入れる側が負担しなければなりません。

(仙台空港に拠点を置くエアライン)IBEXさんの役職が上の方がボランティアに参加していたことにもびっくりしました。私の国では、地位の上の人はボランティア活動には参加しません。ボランティア活動をする必要があれば、自分の代わりを雇うこともあります」

▶「19歳の娘さんとお父さんが一緒にボランティア活動に参加していたことにもとても驚きました。ウズベキスタンでは、宗教上、父親と娘が一緒にいるところはあまり見ません」と文化の違いも教えてくれました。

名取の100ヘクタールとウズベキスタンの40,000ヘクタール。

ウズベキスタンで緑化に取り組もうとしている規模の400分の1の規模なのに、あのスケールの大きさ! 40,000ヘクタールはとてつもなく広い。自分に本当にできるのだろうか?と不安な気持ちがよぎったようです。

40,000ヘクタールは本当に気が遠くなるような広さです。もちろん簡単なことではないと思います。でも、一人ではない。もちろん私も協力しますし、オイスカみんなで応援します。40,000ヘクタールの緑化はきっと実現できると思います。3日間、ティムールさんと一緒に行動して、「ウズベキスタンの砂漠化の危機を解決したい」という彼の真摯な姿勢が伝わってきました。ウズベキスタンが抱える水問題や呼吸器疾患などの話を聞きながら、私もその解決の一端を担いたいと思います。

こんにちは。毎年11月に夫婦でボランティアに参加させていただいています、大阪在住の岩城真理子です。

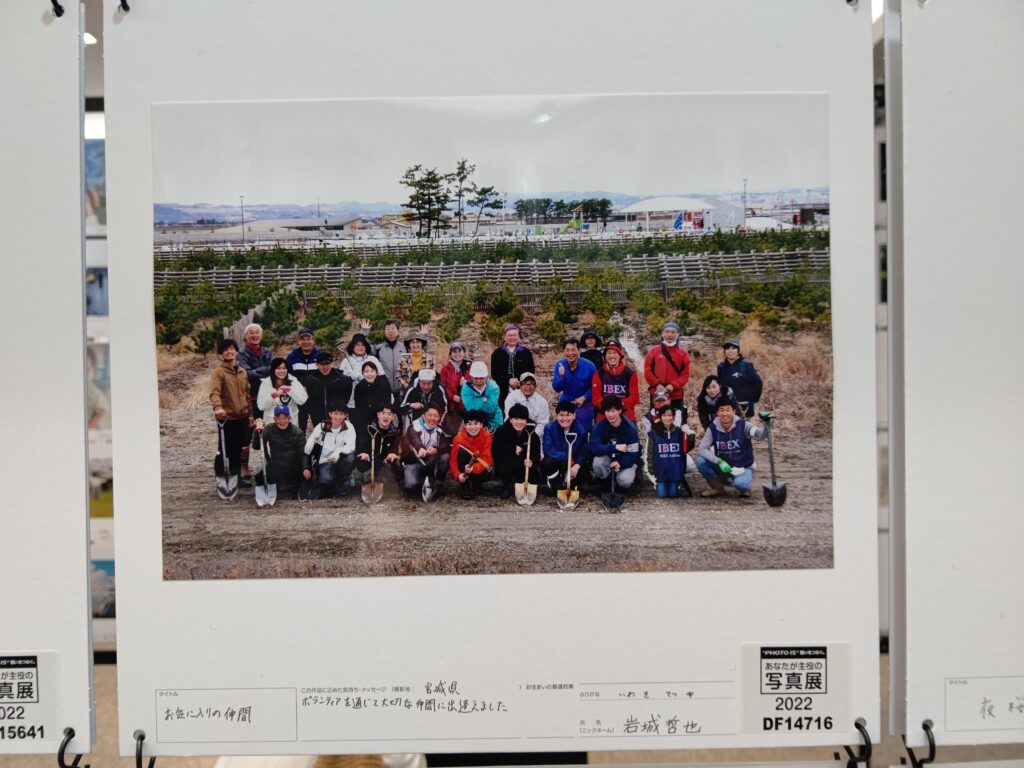

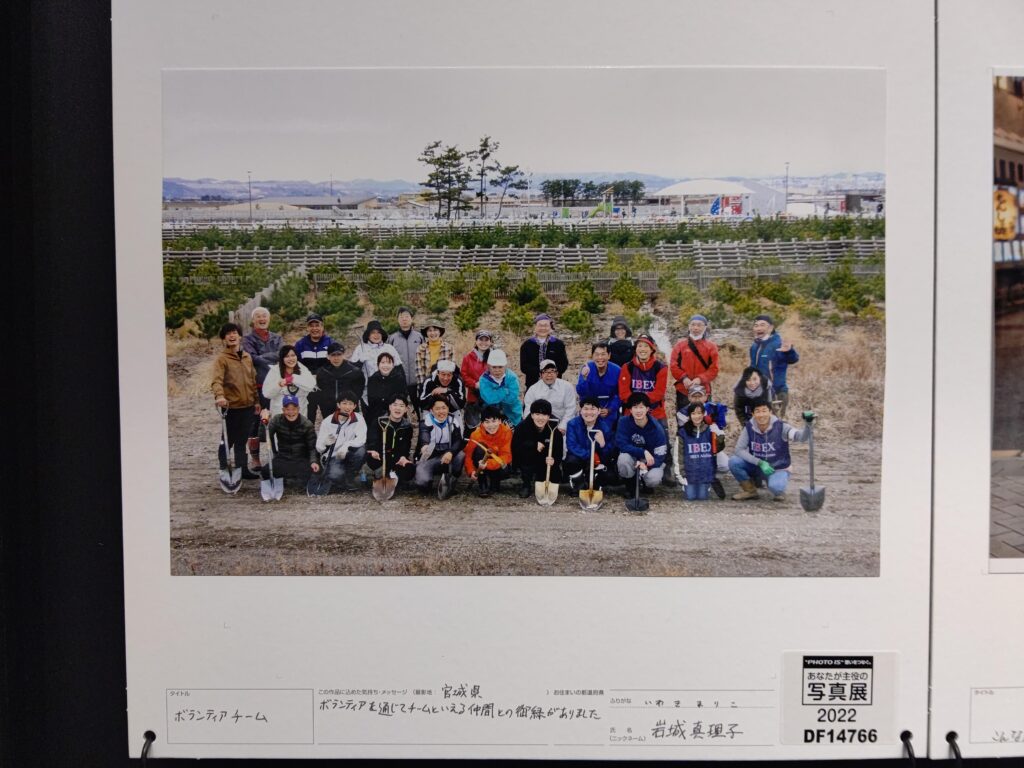

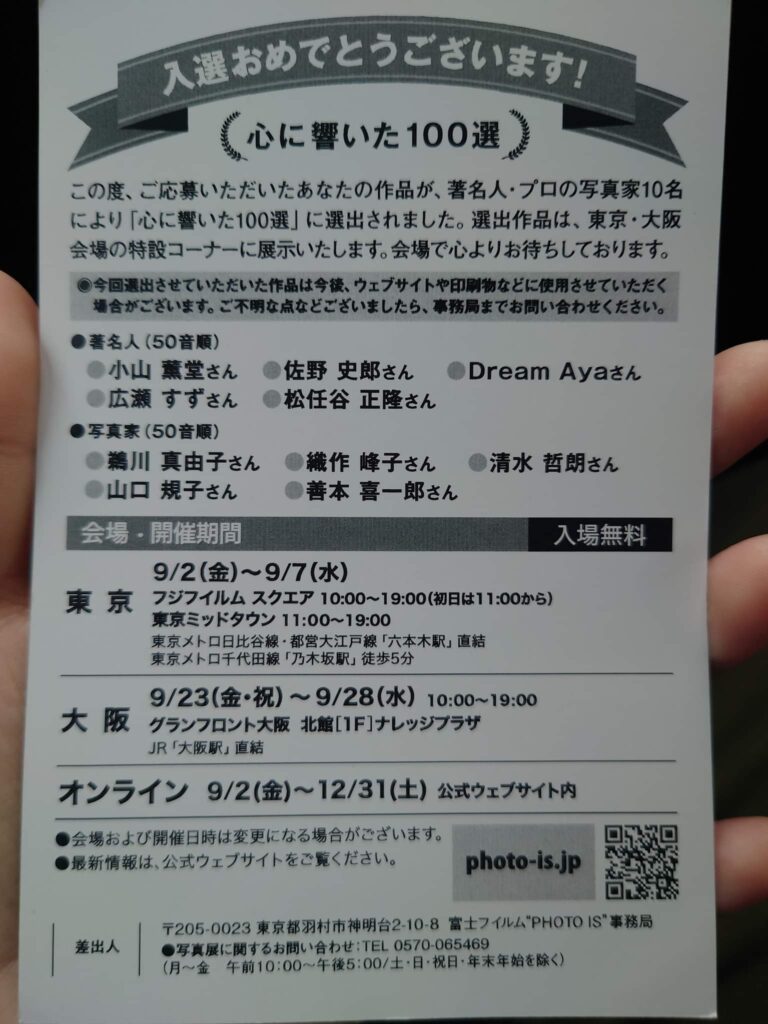

先月20日に、フジフィルム主催の「あなたが主役の写真展2022」心に響いた100選に入選しました。去年11月13日に現場で撮影した集合写真です。著名人・プロ写真家10名の方に選考されました。

題名は、「ボランティアチーム」 ボランティアを通じてチームと言える仲間とのご縁がありました。受付番号は、DF14766

多くの方に写真をご覧いただける機会だと考え、吉田さんに相談したところHPでの紹介をすすめられました。期間中、お近くに行く機会があれば、ぜひお立ち寄りください。

東京会場:9月2日~7日 東京ミッドタウン 富士フィルム東京本社フジフィルムスクエア

大阪会場:9月23日~28日 グランフロント大阪 北館1階 ナレッジプラザ

8月29・30日、マルエツ労組。7回目の来訪。

吉田です。暑さを警戒せず??(笑)・・・また、肝心の8月にマルエツ労組(首都圏の大手スーパーマーケット)が来てくださりました。コロナ禍で毎年中止になり、2019年以来でしょうか。30名、半分は女性、多くがリピーター。「お変わりありませんでしたか」「全然変わらないですね」とお互いに。すっかり懐かしい顔ぶれ。UAゼンセンのボランティア派遣をきっかけに、「単組で、単独で」と申し出をいただき、たしか第1回は2014年。

強い思い出として残っているのは2016年。航空機誘導塔南北の植栽地を竜巻が通過し、防風垣170基が巻き上げられ、散々に散らばってしまった。一番遠くは40m先まで、巻き上げられ、飛ばされていました。重たい防風垣です。1基を8人ぐらいで持ち上げて、元の場所に運ぶしかありません。そしてそのすぐ後、マルエツ労組来訪。あの日も女性が大半。お互いに声を掛け合い、力を合わせ、開始から1時間半ですべて元に戻してしまい、林野庁仙台森林管理署の海岸防災林復旧室長さんが駆け付けた時には、作業は終わっていて驚いていました。復旧を行政任せにしていたら、元に戻るのは随分先だったと思います。私の中では忘れられない、市民パワーを象徴する出来事です。

また、私の中では「マルエツ溝」と思っている場所があります。名取市海岸林中央、名取市民への公募で実施した2016年植樹祭2haの南端、再生の会が建立した石碑前です。あまりの多湿に悩み、排水溝づくりを本格化させていく一過程として象徴的な場所で、バーコード状に溝があります。ボランティアの皆さんに説明する時に便利な立地なので、いつも使う場所です。溝を作る前と後の比較、排水溝がどれほど効果があるか、マツの伸び方で客観的、視覚的にわかります。

今回は、防潮堤の法面に100m規模で密生繁茂している場所2ヵ所(合計約0.3ha)と、2014年植栽地林内に侵入し、モンスター級になった場所(0.15ha)での「葛」の除去。いずれも「グリーンモンスター」。根元という根元を切り離し、地下茎まで切り刻み、文字通りの徹底除去をしてくださりました。社風でしょうか?(笑)手を動かしながら、声を掛け合って、口も動く。チームワークです。作業って、こうありたいなと思います。

組合執行部イチローさんが、頼んでなくてもブログを書いてくれると期待し、私からはこのぐらいで。皆さん、今回もありがとうございました。葛との戦い、また前進しました。

ここはこのままでは今夏中にもう一度伸びてきます。ですのでプロの手がもう一度入ります。それでも100%駆逐にはならないと思います。来年も頑張って、弱体化させるしかありません。

8月27日(土)ボランティアの日の報告

吉田です。この日は総勢21人。「(イメージ的に暑さを警戒してか?)8月はボランティアが少ない」というのは毎年のことですが、少ないながらも、葛との戦いは確実に進んでいます。

IBEXさんとの共同企画、書籍「松がつなぐあした」の「読書感想文コンクール2022」、書籍郵送希望のエントリー締切は9月15日、感想文提出締切は9月30日です。

6月末から続いている「葛」の刈り取り。日本などが原産ですが、世界から見れば「侵略的生物ワースト100」、「グリーンモンスター」などと言われています。さもありなん、です。わずか21人ながら、今日も作業は大きく前進。150m×60mの中にある葛の有無を確認し、モンスター級も除去しました。大満足です。

青い服の彼は、ウズベキスタンからのオイスカ農業研修生ティムール君。これからオイスカで、アラル海周辺の緑化最前線に従事します。帰国前の最後の研修で名取に来ました。詳しくは後日。オイスカフィリピン人職員で私の部署のグラゼンさんが、彼へのインタビューをもとにブログを書きます。

いつもの「終わりの会」。若い彼らはそれぞれしっかり感想を語ってくれました。おじさん的には、こういう彼らから、いつも勇気づけられています。

イラストレーター ico.さんの防災イラスト展「空振り生活」9月1日~

お久しぶりです。鈴木です。

何か月ぶりの投稿になるでしょうか(^^;

ふと見上げると秋の雲が気持ちよさそうに流れています。

海岸林のパンフレットやKAIGANRIN REPORTなどでイラストを描いてくださったico.(いこ)さんが、ご自身の経験をもとに防災イラスト展を開催します。

ico.さんは、東日本大震災では名取市閖上のご実家が津波で流され、2019年の台風19号では氾濫した川から濁流が押し寄せてマンションの1階のご自宅が浸水、2度もアトリエ兼自宅を流された経験をお持ちです。

2度の経験から得た教訓を多くの人に伝えようと、得意のイラストを使い、いざという時にどう行動すればいいのかを、誰もがイメージしやすいように、漫画でわかりやすく描いています。

そうだよねぇこんな状況も、あんな状況もあり得るよねぇ・・・と自分のシミュレーションの甘さを実感(-_-;)

★ico.さんの防災イラスト展が開催されます。

○9月1日(木)~9月25日(日) 9:30~16:30

○場所:名取市震災復興伝承館(名取市閖上東1丁目1番地-1)

9/1と9/25(10時~12時、13時~15時)はico.さんにお会いできますよ!

お近くの方はぜひ足を運んでみてください。

ちょっと遠いなぁという方は、こちらをどうぞ↓ (画像クリックでサイトを見られます)

あれっ???

なんだかico.さんの防災イラスト、どっかで見たような・・・???

そう! ico.さんの8月19日(金)朝日新聞の夕刊1面に掲載されました。

(ThinkGender)防災、女性視点も欲しい 避難所、生理用品配布で困惑・オムツ備蓄あれば:朝日新聞デジタル (asahi.com) (有料記事ですが、冒頭部分だけは無料で見られます)

9月1日の防災の日を前に、いざという時の命を守る行動を真剣に考えなければならないです。