25年ぶりの名取の海

株式会社ニコンの山縣雅彦(やまがたまさひこ)です。

2012年9月15日(土)にオイスカ主催の名取市海岸林踏破ツアーに参加してきました。

現在私はニコン相模原製作所(神奈川県相模原市南区)に勤務しています。

名取市にはニコングループの仙台ニコンがあります。

仙台ニコンでは、一眼レフカメラを生産しています。

東京多摩地区育ちの私はあまり海に接する機会が無く、

水泳はもっぱらプール、子供の頃、海を見るのは夏休みの海水浴くらいでした。

昭和ですからもう25年も前になりますが、当時私は名取市内に住んでいました。

家から海までクルマで15分くらいなので、

日曜日にはよく市内の閖上(ゆりあげ)地区に海を見に行っていました。

マツ林を越えると大海が見えました。

3.11の日は、東京都品川区にいました。

17時頃、ビル1階のロビーにある大画面テレビを見ると、

閖上地区を津波が上ってくる映像が映っていました。

海を見に行くときよく通った場所でした。9月15日、25年ぶりの名取の海です。集合場所の仙台空港の周りにはほとんど建物は残っていませんでした。空港と駅と1階が柱だけになった、クロマツ林を再生する会の鈴木会長様のお宅だけでした。 地図を見ると周りは住宅地だったようですが、すべて津波で流されてしまったそうです。

高さ10cmほどのかわいいクロマツが元気に育っていました。

小さいけれど生き生きとした、とてもきれいな緑色でした

当日の名取市はとても良い天気で、日陰の無い(トイレも無い)場所を5時間歩き通しでしたが、とても充実した一日でした。

このプロジェクトは10年計画とのこと。ぜひ今後も参加したいと思います。

よろしくお願いいたします。閖上で、「はらこ飯」を食べたいです!

オイスカの皆様、参加者の皆様、ありがとうございました。

現在オイスカは「海岸林再生プロジェクト」に取り組んでいますが、

元々は国際協力団体で、今も変わらず「海岸林再生プロジェクト」と並行して

海外での国際協力活動に取り組んでいます。

そんなこともあってか、パソコン入力の際、ついつい「海岸林」を「海外林」としてしまうことがあり・・・。

そんな失敗も一度や二度ではなく、一人や二人ではなく、しかも先日電話でのお問い合わせの際にも

お相手の方が「オイスカさんが名取市で取り組んでいる『海外林』について教えていただきたいのですが」・・・

とおっしゃっていて、私たちだけではないんだなぁと。

ちなみに本プロジェクト担当の吉田の下の名前は「俊通(としみち)」。

みちは「道」ではなく、通るの「通」なのですが、これもよく間違えられるのだそう。

本人いわく「名前の漢字はこの40年間違えられっぱなしで慣れてきたからどっちでもいいけど、

『海岸林』は間違えないでほしい」とのこと。

皆さんも、キーボードを打つ時、書く時、話す時、「かいがんりん」「海岸林」「カイガンリン」と正しくお願いいたします!

そろそろ「海岸林再生プロジェクト」動画第3弾をアップします。

前回は3月30日の播種の日の様子を中心にしたDVDでしたが、

今回は、その後クロマツが芽を出し成長する様子とともにそのクロマツを

一番近くでずっと見守り、世話をしてくださっている地元の皆さんの声が中心です。

3.11のことを思い出すと今でも涙が出てくると言いながらも、

少しずつ畑仕事を再開し、その中で考えたことなどをお話してくださっています。

ご期待ください!

吉田です。

現場の立ち上げに休学の上関わってくれた、筑波大学4年生の秋山君が

来月初めに大学に戻り、就職活動に入るため、現場から離脱します。

このブログでも彼らしい感性でずいぶん語ってくれました。

去年の9月中旬、私の上司の紹介で本部事務所に来ました。

まず、気象庁の仙台航空測候所のデータを見て、彼なりに分析を頼んでみました。

その回答の短いこと短いこと。でも、的を射た基本となる答えを出してきました。

着任を前に、現場出張の折、我々のホテル代わりにもなるアパートを探すよう指示しました。

見つけてきたのは、名取駅から徒歩20分。ロフト付き36,000円。

名取市中央部は水が良く、近くにはセリ田がたくさんありました。

アパートに泊まったら、いつもセブンイレブンのポテトチップを買って寝酒して、 翌朝は秋山君お手製の朝食。ロフトは温かく、冬の名取では最高でした。 6人で泊まったこともありました。僕は寝坊助でいつも起こしてもらいました。 2月、雪が積もる畑に堆肥を播いた時、秋山君はトラクターに乗って。 実に映えてました。 雪と言えば、前田建設工業の社員の皆さんと防風ネット設置の時も、 4mの単管パイプを数本かついで、よく動いてました。 「ホントよく動くなー」「僕は動いてナンボですから」

3月、播種の打ち上げ翌日は、彼の「お見舞い」にも行きました。

決して普通の状態ではない最前線、何でも聞こえてきてしまう現場。

しかも、当たりが強く、だみ声が飛び交う。

まだ社会人でない彼には、耳をふさぎたくなることもたくさんあったかも。

でも、羨ましかったですね。立ち上げ、現場、最前線。代わりたいほど。

先日、海外からの訪問団と別れるとき、

「皆さん是非また来てください。10年後には必ず見事な姿になっていると思います」

静かに迷いなく語った秋山君のこの言葉に、ぐっときました。

12月7日夜、都内で彼のトークイベントをやろうと思います。

詳細が決まり次第、このホームページの「インフォーメーション」で案内します。

乞うご期待。

堆砂垣設置プロジェクトに参加してきました その2

本部の林です。

本部の林です。

昨日の続き、中田島砂丘での堆砂垣設置プロジェクトの報告です。

集まった人たちは地元自治会や中学、高校、企業でのグループ参加が多かったのですが、一般参加もありました。

5~600名ほどいたのではないでしょうか。

グループごとに80メートルの堆砂垣を設置。

2メートル間隔で杭を打ち、横に竹を通し、すだれを竹に結び付けていきます。

毎年参加している企業の皆さんは要領よく作業を進めますが、中高生はなかなか・・・。

それでもグループ内はもちろんグループ間でも協力し合い、2時間ですべて作業は終了。

「海岸林再生プロジェクト」で堆砂垣設置作業は必要ありませんが、いずれ植林などの活動に何百人単位のボランティア受け入れが必要になると思います。誰がどんなふうに作業の指導をするのかが一番重要なポイントだと感じました。

また、各グループへの備品配布やその管理、作業説明書の作成などいろいろと参考になる点が多くありました。

今後も各地でのさまざまな活動に勉強にでかけ、来るべきその時に備えたいと思います。

堆砂垣設置プロジェクトに参加してきました その1

本部の林です。

昨日、静岡県浜松市の中田島砂丘で開催された

昨日、静岡県浜松市の中田島砂丘で開催された

「堆砂垣設置プロジェクト」に参加してきました。

中田島砂丘は日本三大砂丘のひとつ。

浜松出身の私にとってはとてもなじみのある場所です。

高校時代は、休日に友達と自転車で1時間半ぐらい走って遊びに行ったことも。

大人になってからも地方の友達を連れて地元を案内するのによく行きました。

かつては沙漠の風景を撮影する映画のロケで使われたこともあるこの砂丘も

今では砂丘がやせてしまい、場所を変えても、見る角度を変えても、沙漠に見える場所はありません。

そこで、堆砂垣の設置が必要になるのです。

そこで、堆砂垣の設置が必要になるのです。

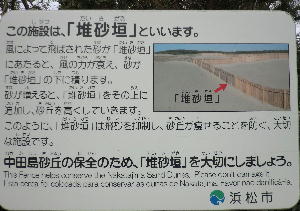

「堆砂垣」とは字のごとく、砂を堆積させるための垣根です。

堆積した砂が丘となり、美しい砂丘の姿を作りだすことができるのです。

高校時代、堆砂垣を見たことはありませんでしたが、昨日聞いたお話では昭和40年代頃にも地元の人たちが堆砂垣を設置していたとのこと。

私が子どもの頃見た砂丘も地元の人たちの努力によって美しく保たれていたのだと知りました。

活動の様子はまた明日ご報告します。

名取市閖上(ゆりあげ)地区の今

プロジェクト担当の吉田です。

私の地元の自治会長が、ここの出身です。

PTA会長として寄附金は頼む、挨拶は頼む、イベントの焼きそば600人前も頼んで、昔の話もよく教えてもらう。

そんなお付き合いをさせていただいています。

ANAの従業員で仙台空港に勤務し、昨年の震災後の「濃霧」の様子を教えてくれたり、時々事務所を訪問してくれたりする方も、先日の世界銀行・IMF総会公式サイドイベントでお世話になった企業の広報室の方もここの出身です。

昨年5月、ここの海岸林も調査し、名取市北釜と比べて、今後の植栽に「盛土」が必要と独自でも結論を出しました。

震災前にどんな街だったのか、まだよく理解するゆとりは今の私にはないのですが、いつかそういう時が来る気がします。

第1次防御ラインの堤防高7.2m 写真奥が元の閖上小学校

第2次防御ラインの堤防高6.0m

写真は、その内側の宅地かさ上げ高5.0mの見本

盛土の姿が見えてきた

11月4日に林野庁が主催する海岸林再生キックオフ行事会場の仙台市荒浜に行ってきました。

当日はオイスカのトップが招待されており、皆様に代わって、

地元の小学生とともに植栽をさせていただきます。

海岸線からおよそ600m。 相当内陸に入った国有林の「跡」です。

産業廃棄物とその清掃に関する法律(通称:廃掃法)に沿い、およそ3haに、 ダンプ10,000万台分の「震災由来」の土と購入土(山砂)が高さ2mで築かれていました。

防風垣は県産材の杉丸太。現実に大造林を行うときは、形状が少し違うかもしれません。

ですが相当な量だと作業している方が唸っていました。

工事は最終段階と言ってもまだ途中。 私にとっては、千葉県九十九里浜、大網白里で見た 盛土上の植栽現場とイメージが重なりました。

今年の種子は凶作ではないか

吉田です。 先週、名取の山、広葉樹の伐採現場に行って種子の様子を見に行きました。 稲刈りも終わり、すっかり秋の気配です。

昨年の猛暑が影響したのかもしれません。 (前年の気候が影響するのだそうです) クヌギ、コナラ、クリ、ヤマザクラ等の50年生の立派な森でしたが、 ものの見事に種が付いていません。 残った海岸林の桜の種も初夏になかったので予感してました。

ここには獣という獣はみんないるそうで、熊も、カモシカも。 名取にはそんなところもあるのですね。 マムシはたくさん。ちなみにどんぐりは「即」拾わねばなりません。 案外大変なんです。すぐ虫や病気が入ります。リスも来ます。 拾ったら水に一晩漬け、消毒し、一冬冷蔵庫。 今年は熊がムラに降りてくるでしょうか。 残念ながら、クロマツ種子は大凶作。 来年春の播種量は今年春と同じ規模になりそうです。