まとめシリーズ① 初めてのコンテナ播種、終了!

現場統括の佐々木です。

日頃よりご支援いただきまして御礼を申し上げます。

5月9・10日、第一育苗場で作業を進めてきたマツノザイセンチュウ抵抗性クロマツ

13,500粒(300g)の、コンテナ565台への種まきが終了しました。

9日は講習から始まり、10日午前まで培養土詰めを行い、

午後から1つのポットに1粒づつ蒔き付け、

コンテナを苗畑に並べ、コモと寒冷紗で覆い完了しました。

第二育苗場でも9,000粒(200g)を375台のコンテナに播種する予定です。

昨日ブログでご報告の通り、おかげさまで発芽も確認されました。

今年の種は貯蔵種であるため発芽率が落ちることが予想されており、

種まきを3月に終了した県内の育苗農家からは、

「未だ発芽が見られず、大変心配している」との情報が寄せられていました。

無事発芽してくれほっとしております。

今週末、種苗組合講習会に、いつも通り再生の会各育苗場班長とともに出席します。

ニコン㈱からご寄贈いただいたカメラで作業を撮影したのですが、

まだ不慣れでお届けできません。写真不添付、あしからずご容赦ください。

そもそも、「コンテナとは?」

そのあたりは、後日吉田より。

名取事務所から電話がありました。

4月20日に播種した普通クロマツが、5月13日に芽が出たとのこと。 昨年は秋山君から電話を受けた直後、穴に片足落っこちたっけ。 (個人的思い出)

昨年は教科書通り3月末に播き、普通は3週間と言われているのが 29日もかかって発芽しました。

今年は異常な寒さを勘案し、少し遅らせて、地温が上がるだろう4月20日に播きました。

他地区の育苗農家も心配した寒さと、発芽の遅さでした。

まだ1㎡あたり3本ぐらいしか出ていないようです。

今年の種は広葉樹、針葉樹ともに不作。クロマツ種子は冷蔵保存モノのため発芽率は落ちると思いますが、しっかり芽が出るのを心待ちにしています。

今週末から現場です。

いろいろと現場レポート続けます。

*「寒冷紗」

野菜などの植物を覆う被覆資材。

遮光、遮熱、防虫、防鳥、防寒、保温、防霜、防風、蒸散防止の効果がある。

震災前なら、とっくに日焼けしていた時期なのに、

連休は犬の散歩に毛が生えた程度しか外出もせず、

ほとんどを家で過ごしてしまいました。

ブーイング浴びながら、松井秀喜のMBA全ホームラン175本のTVに没頭したり。

原人・裸族のような息子×2・娘×1の「獣電戦隊キョーリュージャー」の銃乱射にも

夜だけは完全無反応を決め込んで、読みたい本を一気によみました。

同じ本を立て続けに2度。

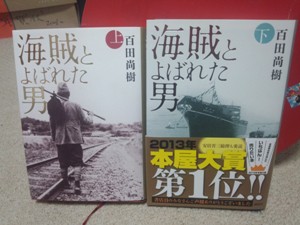

その本は、プロジェクトをご支援をいただいている企業経営者の方から 「是非読んでみて」「僕は涙が止まらなかった」と紹介いただいた、 出光興産㈱の創業者、出光佐三氏の実話「海賊と呼ばれた男」(講談社)。 目下、どこの本屋でも村上春樹さんの本と並んで「平積み」扱いですし、すでにご存知の方も多いかと思います。

ほぼ全て、今まで知らなかった昭和史でした。

「(戦争からの復興について)その道は死に勝る苦しみと覚悟せよ」

終戦直後、社員に向けて訓示したという序章の一行で着火しました。

ただ、心は仕事からoffへの切り替えが効かず、一つ、二つ気になることを抱えたまま。

私が気になっていた一つは、やはり床替後の苗木。

よっぽど、名取に行こうかと思ったぐらいに。

しかし、じたばたしても仕方ないし、電話すれば現場の休みにならないし。

床替直後、そして将来の植栽直後は、乾燥・寒風・強風に晒されるストレス。

現場統括の佐々木さんとは「どのぐらい枯れるモノだろうか」と床替のあとに話し、

1~2割の枯死は覚悟しつつ「やることはやったのだ」と思い、先月帰京しました。

連休明け、事務処理に追われるスーパーハウス(名取事務所)の3人を思いながら、

1日だけ間をおいて電話してみました。

Mさんの電話の最初の一声だけで覚悟した通りの現実を感じました。

僕ら育苗農家1年生ですね。心の中ではみんな泣いてます。

1980年。オイスカ・東北タイでの最初の植栽1年後の話もいつか紹介します。

「鳥も来ない荒野にてお坊さんが涙を流した」という名前の村にて、活着率10%というのが、 オイスカの初めての植林だったそうです。今は成林した森があり、一等米の産地に。

枯死の現実は、来週末以降、状況をよく見て、正確に聞いてからレポートします。

課題に向き合い、それを知っていただくのも、このプロジェクトの意義と考えています。

ここは生半可な現場じゃないのです。

皆さんと同様、つかの間の休みは終わりました。

また、これからもずっと、膨大な仕事とがっぷり四つです。

ですが、良い本との出会いで知り得た昭和史の一面と、戦後を乗り越え、

より良い日本を築こうとした人達の生き様を、胸にしまいました。

僕らのこの程度が何だ。

本部・広報室の林です。

東日本大震災後、津波で失われた海岸林を再生すべく、

オイスカは宮城県名取市を拠点に活動しています。

私が初めて現場に行ったのは2011年の7月。

それ以降、何度か足を運び、地元の皆さんとお話しする機会もあるのですが、

最近少しずつ宮城の言葉が聞き取れるようになってきました。

以前、インターンの秋山君がブログで「オガル」という言葉を紹介してくれました。

育つ、大きくなるという意味です。

そんな方言はまだまだ分からないものが多いのですが、

私が聞き取れるようになったのは「き」の発音。

聞き分けられるようになったということかもしれません。

年配の皆さんが「き」と発音すると「ち」「じ」「ぢ」に近い音で私の耳に届くのです。

秋山君は「あちやまくん」。

先日、移植作業の後、食べ物の話をしていた時、

「フジはホント、うまいよね~」といわれ、

話の流れも手伝い、「ああ、フキ(蕗)のことだ」とすぐにわかり

「育苗場の隅にもいっぱいフキが生えてますね~」と会話成立。

それまでは、うまく聞き取れず、笑ってごまかすことも多かったので、

この会話成立は、なんだか妙にうれしい出来事でした。

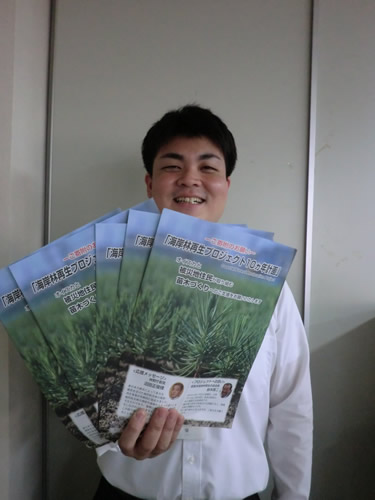

是非、是非、是非、海岸林のパンフレットをお取りください!!

国際協力ボランティアの木村です。

5月11日(土)、12日(日)に「みどりとふれあうフェスティバル」が日比谷公園で行われます。

オイスカからは首都圏支部のメンバーがブース出展します。

http://www.mori-zukuri.jp/kanshasai/

パネル展示やフィリピンのネグロスシルク製品、

オイスカ中部日本研修センターの新鮮たまごの販売などを行います。

また、主催団体のひとつでもある林野庁は、このイベントで海岸防災林の復旧・再生について紹介することになっていて、民間団体の取り組みについても紹介してくださることになりました。

また、主催団体のひとつでもある林野庁は、このイベントで海岸防災林の復旧・再生について紹介することになっていて、民間団体の取り組みについても紹介してくださることになりました。

当日私は会場には行けないのですが、林野庁ブースに設置していただけるよう頑張って海岸林再生プロジェクトのパンフレットの折り込みを250部行いました。 真心こめて折りましたので是非、お手に取っていただけると幸いです。

そして多くの方に、このビッグプロジェクトである海岸林再生プロジェクトへのご理解とご支援いただけたらと思います。

明日5月10日(金)午前5時~6時 TBSをご覧ください!

まさに「黄砂の発生源」でオイスカが2006年から取り組む

全長800kmを目指すビックプロジェクト「中国・内モンゴル沙漠化防止プロジェクト」が

TBSのNews23で放映されましたが、好評につき、最新情報を追加して再構成を経て

再度放送されることになりました。

5月10日(金) TBS 「ニュースバード」(午前5時~6時)

早朝の番組ですが「そんな早い時間にー」と言わずご覧いただきたいのですが、

見逃してしまった方は、同日夕方にはTBSの「newsi」というニュースサイトの

「キャッチ・ザ・ワールド」のコーナーにて 配信される予定になっているので、そちらをご覧ください。

http://news.tbs.co.jp/newsi_sp/catch/

オイスカのプロジェクトが紹介されるというよりは、「中国の砂漠化に挑む日本人」ということで、

現地責任者の冨樫が取り上げられるようです。

ブログ :http://blog.goo.ne.jp/alashang/

ホームページ:http://www.oiscaalashan.sakura.ne.jp/

TV的にはこういう紹介になるのですが、彼がいつも言うのは「村人が主役」。

3月には活動報告会後、丸の内のガード下の居酒屋で、アッかい顔して一緒に飲みました。

そういう彼に共感してくださる方が更に増えるといいなぁと思います。

現地の黄砂は、日本の750倍だそうです。

がれき処分場のリサイクルの核心部である「2次仮置場」を中型バスに乗り、つぶさに見ることができました。

そのまま、名取市海岸林跡地、北部全体の広大な「1次仮置場」へ。

大まかに分別されているものの、依然として、延々がれきの山が残っています。

ここには震災前に、4階建ての閖上サイクルスポーツセンターを起点として、クロマツを縫って走る広大なサイクリングロードがありました。

第一育苗場から程近く、現場視察来訪の方を、ときにご案内している「愛林碑」にまで繋がっていました。サイクリングロードは復活したいという市の意向は当然ですが現実化するのは先なのだと思います。

震災から数ヵ月、がれき置場にするために、名取市北部沿岸で倒伏したクロマツは最優先で撤去が始まりました。それからまもなく2年が経ちます。

バス車内でも、「林野庁」「クロマツ」「盛土工事」という説明が随所に加わります。

車中のどなたかが「ここに木を植えるんだから大変だ」と言っていました。

我々、それは覚悟の前。

奮い立つような気持ちがわきました。

6月14日(金)・15日(土)クロマツの「めんこい」発芽視察ツアーの締切は5月23日です。

http://www.oisca.org/kaiganrin/985

いつもはなかなか難しいのですが、いずれも午後の半日、現場一同、説明に徹します。

4月20日に播種したクロマツの、まさにこの時しか見れない発芽したての「めんこい」姿と、 「これを来年春に植栽するのです!」という、育苗場全面に広がる1年生クロマツをご理解とご支援いただいた多くの方に、見ていただきたいです。

仙台空港会議室をお借りして、当プロジェクトの現状や、行政当局から復興事業の 状況報告をしたのち、盛土工事現場の視察等を行い、第一育苗場で苗の様子を じっくり説明します。

「笑顔咲くたび伊達な旅」仙台・宮城DCキャンペーンも真っ盛り。

観光にも良い季節ですよ。

http://www.sendaimiyagidc.jp/

日露首脳会談がありましたが、当プロジェクトにも初めてロシアの方が。

オイスカは国連・経済社会理事会の最高諮問資格をもっており、

その関連で同理事会のNGO課長、アブラモフさん(ロシア人)が

オイスカ中部日本研修センター(愛知県豊田市)を経て、

4月18日に名取入りしました。

アブラモフ課長は国連勤務38年で、初めての来日。

勤務地のニューヨークでは東日本大震災といっても

すでに風化していることでしょう。

現場は移植作業の佳境、真っただ中。現場を止める訳にはいかないので、

少し緊張感がある朝の打ち合わせをオブザーブし、続く作業にそのまま

加わっていただきました。寒さを気にする素振りナシ。

「ロシアにもクロマツはある」などと、笑顔で作業に参加。作業後は被災した住居見学を経て、市長を表敬。市長から「家一軒の瓦礫は5tと考えてください」などとじっくり説明を受け、 そのまま、市役所横の我々がよく行くラーメン屋で昼食。

その後は、ガレキ処理場を隅から隅まで視察する機会を得て、夕刻、市役所の皆さんとともに、もう一度育苗場に。

国連の中枢の方に、復興への奮闘の模様を体で感じていただきました。

公共工事だけで進めれば良いかもしれない海岸林の再造林に、 なぜ住民やNGOが参加するのか?これが課長の質問の核心部分なのは当然。

これはじっくり説明することができました。「日本は偉大。新しい教訓を得るに違いない」というコメントもありましたし、別れ際に握手した時、「勇気づけられた」と言ってくださいました。

翌朝はニューヨークへ。遠路、ありがとうございました。

災害廃棄物処理業務 名取処理区

名取市海岸林跡地北端は、旧閖上漁港と名取川河口横で、目下ここは、「名取処理区2次仮置場」として、来る日も来る日も24時間焼却処理が続けられてきました。

名取市海岸林跡地の北半分は、がれきの第1次仮置場と2次仮置場です。今は、「災害廃棄物を究極に近い形でリサイクルする」仕事が続けられており、

平成26年3月末には、その業務が終わる方向です。当然、盛土工事はがれき処理が完了した後にはじまり、いつか海岸林復旧が行われます。

いつも遠くに見える焼却処理の水蒸気を見て、「今日も頑張っているな~」と

敬うような気持ちで見ていました。第一育苗場からは、夜もその明かりや水蒸気が見えるのです。

とても我々が入れる場所ではありません。工事の邪魔になってしまいます。

ですが、市の計らいで国連NGO課長とともに初めて見学させていただきました。

阪神大震災では地震のみですから「全焼却」でしたが、

今回は「津波」が加わっているので、大量の砂と塩が混じっており、

砂を振るい落とすという、かつてない仕事が行われています。

2次仮置場6.6haには、災害廃棄物の種類や作業ごとに分かれ、

80人が従事しています。100人が土木、60人が廃棄物、20人が焼却の

いずれもスペシャリスト。「皆で悩み、考えながら」という説明が印象的でした。

「産業廃棄物とその清掃に関する法律」(通称:廃掃法)に基づき、適切に分別され、使うべきところに使われます。

ここにも人が……

風力と並行して、「手選別」の作業する場所です。 本当に頭が下がる現場ばかり。 ここの現場や、防潮堤工事に従事した人達にこそ、植栽の時に声をかけ、 参加していただきたいと常々思います。

ここで処理されたガレキの一部は、当然盛土の基盤にも使われます。

-128-小さく.jpg)