行政からお金は出ないんですか?

連日、報道関係者や初めて会う方たちから質問されること。

日曜日に仙台で講演した際は、数人から。

「行政からお金は出ないのですか?」と。

(全く利用しないとは言いませんが、9割9分民間資金で行うことになるでしょう)

名取市文化会館での定期活動報告会以降、毎日質問されている気がするぐらいです。

傾向として、我が職場も含め、若い人からは質問されませんが、

ある大きな新聞社の女性記者2人が聞いてくださいました。

今度会ったら、私の回答に対する意見を聞いてみたいです。

2人はそれぞれ真っ直ぐに聞いてくださいました。

男性と女性の違いはこういう時にもあるのかなあ。

その質問をされるときにいつも思うのは、「日本の将来」です。

行政の失策や不作為をあげつらう現場にも時々出くわします。

税金をあてにする声もよく聞きます。

心の中で、「貴方は本当にそれでいいのですか?」と思います。

震災当時の林野庁長官皆川芳嗣様に初めてお目にかかった時、

国民一人あたりの借金について自分の考えも申し上げました。

私がオイスカの職員になったばかりの頃は、「自助努力」という言葉を先輩からよく聞きました。

バングラデシュでは1992年のサイクロン被害を受けた後、

それを意味する「ショニボール」という運動が起こりました。

雇用・生計支援を評価されることは多いのですが、

その原資が寄附金であることや

行政と被災地農家・全国の市民の間に、私たちの組織(オイスカと再生の会)が入る仕組みを作ったからこそ

生計支援ができる(公共工事ではできない)ということまでは理解してもらえてないように思います。

きっと説明が下手なんでしょうね。

「納得した!」という表情をしてくださる方は、多いとは言えません。

この質問をされるとき、相手の目や表情をつぶさに見てしまいます。

冷やかしの目で見ている人もいれば、不思議そうに聞く人もいれば、我が事のように聞いてくださる人も。

一定の答えの後は、大抵すぐに次の話題になってしまいます。(説明が下手なんでしょうね・・・・・・)

私は人間ですから、「僕が言ったことは、おかしいんだろうか?」と思わなくもありません。

「宮城県内からの個人の寄附が圧倒的なんです。一日も欠けることなく続いているんです」

この言葉は平常心でいう時が大半ですが、

負けん気に火が付いた時に、一矢報いるつもりで繰り出すときもあります。

震災直後、2011年3月14日にこのプロジェクトを起案した際、理事長からはお金のことを問われました。

「10億円以上かかる」と確かに答えました。

「集まらなかったらどうするんだ」とも聞かれ、

「絶対に集めます。ダメなら資産を全て売ればいい(足らないけど)」と答えて叱られましたが、

起案の承認と、林野庁長官との面会申し入れまで、その場で承知してくださいました。

また、ある地元新聞記者の方には、

「吉田君、10億集めなかったら、君を糾弾するぞ」と2011年の11月に言われました。

こういう人生の先輩は心の底から好きです。励まされたと今でも思っています。

この前は、宮城県沿岸部南端の山元町の女性から、

オイスカが海外で行う国際協力活動支援のため、ベルマークと書き損じはがきをご提供いただきました。

もう1年前に活動報告を聞いてくださったとのこと。

きれいな字で書かれた手紙には「私たちはまだ何もできないけど」と。

ベルマークもとてもきれいに切り取ってあったのが印象的です。

「ぶら下がらない生き方」をされていると感じました。

定期活動報告会の準備、協定関連、問い合わせ対応・・・・・・業務が一気に重なり、

体もしんどかったとき、また女性の大きさに救われた気がしました。

私たちプロジェクトを推進するチームは、「できるだけ多くの方から少しずつ」という考え方と、

「復興計画そのものに協力する」というコンセプトで結束しています。

宮城県のオイスカ会員は特にそういう方たちです。だから支援者が増えるのだと思います。

しばらくは、現場に長逗留が続き、資金獲得がおろそかになるリスクを敢えて背負います。

僕は一人じゃないわけですし、人生は一度きりですから、

信じてやり通したいと、3.11を前に、春の大仕事を前に思っています。

植栽予定の現場を歩いて

読書百遍ならぬ「現場百編」。意自ずから通ず。

事務所から現場は、歩いてでも行けます。

佐々木統括とともに「蔵王おろし」対策検討の参考に、植栽基盤盛土の上に行きました。

まず、ゲート近くの三和建設の現場事務所に行って、入林と今後の造林を引き受ける事になったことをご挨拶。

一番風の影響を受ける国有林内陸側へ。

マルチングの倒伏クロマツのチップを一旦剥ぎ取って、

土を柔らかくするための「掻き起こし」がされています。排水対策の排水溝も施工中です。

年度末ですから、工事業者の方たちは何の業種でも必死の毎日です。

海岸林の隣では、いよいよ沿岸に到達した農地復旧事業が続いています。

東北森林管理局HPに、名取市内国有林(約9ha)に民間12団体に区分された図面が出ています。写真は、「ここから俺の計算では446mだどぉー。こうやって見ると広いなー」と言っている佐々木統括。これに県有・市有林もあるわけですから、僕らが今春植栽する約15ha前後が、今日は改めて「どデカく」見えました。

東北森林管理局HPに、名取市内国有林(約9ha)に民間12団体に区分された図面が出ています。写真は、「ここから俺の計算では446mだどぉー。こうやって見ると広いなー」と言っている佐々木統括。これに県有・市有林もあるわけですから、僕らが今春植栽する約15ha前後が、今日は改めて「どデカく」見えました。

いよいよ場所が指定されたわけで、その実感を持って、工事の様子に目を凝らしました。

珍しく、佐々木統括の「さぶい!」の一言が出た夕方。

被災地の海側では、みんなそう言っているでしょうね。

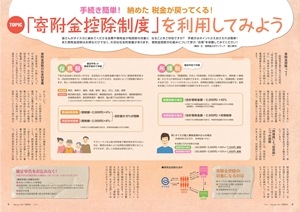

“ゼイコウジョ”と音で聞いても分かりにくいかもしれません。

“税控除”です。

自分には関係ないと思われる方も多いかもしれませんが、

「海岸林再生プロジェクト」に2000円以上ご寄附くださった方、必見です。

以前NHK出版の倉園さんがブログで紹介してくださっていましたが、

オイスカは「公益法人」の認定を受けた団体なので、

会費や寄附金は所得税などの控除対象となっているのです。

一部自治体に関しては、住民税も控除の対象となります。

ぜひ「寄附金控除制度」ご活用ください!

クリックするとPDFでご覧いただけます

クリックするとPDFでご覧いただけます

国際協力ボランティアの木村です。

先日、国土緑化推進機構主催で行われた「海岸林再生ワークショップ2014」に参加してきました。

昨年度国と協定を結び、仙台市荒浜地区で植栽をした団体や、オイスカ同様、

今年度公募に出された名取市の国有林地で植栽を予定している団体が主な参加者です。

我々、オイスカだけではなく、海岸にマツや広葉樹を植える団体は多くあります。

他の団体と共に、海岸林再生のためにどのようなことが必要なのか、

植林に関してどのような工夫をしているのか、学ぶことがたくさんありました。

一日目は仙台市若林区荒浜国有林地で、各団体、どのような植え方をしているのか紹介がありました。オイスカはまだ、植栽をしておりませんが、私自身、マツの植栽はどのように行われるのか各団体の話を聞いてとても勉強になりました。植える時に根っこに土がたくさんついているほうが良いとか、藁を入れて水を吸い上げるやり方とかいろいろなやり方がありました。

その後、東松山の斉藤園芸にてコンテナ苗木生産の様子を見学してきました。

春になって暖かくなるとナメクジの被害が出るそうで、駆除剤を使っていました。

二日目は終日、ワークショップを行いました。

海岸林再生事業のためにどのようなことをしていけば良いのか、グループ分けをしての意見交換会です。

これまでは大学生が行うようなグループワークにしか参加したことがなかったため、

年輩の方と意見交換を行うのは違和感がありましたが、興味深い意見を伺うことができ、とても勉強になりました。

広報の林です。

私はとんでもない寒がりで、冬はもこもこと毎日厚着をしています。

先日、久しぶりに育苗場に出かけた際、

マツの頭(正しくは“チョウガ”というそうです。“頂芽”と書きます)が今までより白さを増している気がしました。

よく見てみると白いモコモコした毛をまとっています。

もしかして寒さ対策で厚着をしているのかなぁと、その答えを期待しながら専門家の清藤先生に質問してみました。

・・・・・・やっぱり!

私と同じ厚着をしているそうです。マツも寒いんですね。

冬の寒風、砂まじりの強風、夏の高温・・・・・・いろんなものに強く耐えて育つマツへの思いがどんどん強いものになっていきます。

ガンバレ! クロマツ!!

今年は全国的に雪が多いようですね。

広報室の林です。

名取もめずらしく、だいぶ雪が降ったようです。

2月23日、視察ツアーの際は、だいぶ雪はとけていましたが、

それでもハウスに積もったのが滑り落ちてきたと思われる

数十センチの山がハウス脇にできていました。

育苗場の隅の方にまだ雪が残っていて、そこからクロマツが顔を出していました。

育苗場の隅の方にまだ雪が残っていて、そこからクロマツが顔を出していました。

やっぱり生きてるから、松の体温で雪がとけるのだろうか・・・・・・そんなことを考えるのは木のことや雪のことを知らなさすぎるからでしょうか。

ネットで少し調べてみると「木の根開き」という季語が出てきました。大きな木の根元の雪がとけてくぼんでいたり、この写真のように花や植物の周りだけ雪がとけていることをそういうのだそう。

雪の白い部分より、木の黒い部分の方が太陽の熱を吸収して温まって雪をとかすとか、木が吸い上げる地下水が雪よりも温度が高く、それで植物が雪をとかすのだとか、そんな説明がなされていました。(植物自体が熱を発するものもあるようです)

でもやっぱり、私は人間と同じように生きているクロマツの、

その強い生命力が発する“あたたかさ”で雪をとかしているに違いないと思うのです。

・・・・・・そう思わせてください。

雪をとかして太陽を浴びるクロマツの苗、なんともたくましいじゃないですか!

本部・ボランティアの徳田です。

今回、「海岸林再生プロジェクト10カ年計画・活動報告会」

およびバスツアーに参加させていただきました。

盛会のうちに無事終了した報告会、ツアーの報告を

印象に残った言葉でご紹介します!

「植樹はほんの一部のことなんですよ」

――このプロジェクトを引っ張ってきた吉田さんが口癖のように繰り返す言葉。

ボランティア活動にもさまざまありますが、「植樹」は何だか達成感があって、一度はやってみたい魅力ある活動です。

でも、植樹に漕ぎつけるまでに水面下でやってきたことが山ほどあるのです。過酷な暑さのもとでの草取り、防風ネットの整備、作業小屋の建設・・・。そのどれにも汗を流していない私です。

「子どもは手もかかるし、お金もかかるでしょ?木も同じです」

――木を知悉しているあるオイスカ職員の言葉です。

たくましく育つまで、気を抜けないのはマツも同じことだというのです。

ところで、植林には一部、抵抗性マツ(マツクイ虫に耐えられるマツ)

を用いることが決められています。

その場合、抵抗性マツのタネをただ撒いたのでは、そのマツを抵抗性マツとはいえないのだそう。

インフルエンザ・ワクチンを打つように、マツ1本1本に傷をつけ、線虫を植えつけてみて、それで生きのびたものを抵抗性マツというのだそう。オイスカ名取事務所統括の佐々木廣一さんは、「そんなことをしたら、8割のマツがやられてしまう。今回の海岸林再生に向けて苗が不足している中、この方法は現実的ではないので、それはカンベンしてもらった」と言っていましたが、第一、何十万本ものマツ1本1本に生体を埋め込んでいたら、天文学的な日数を要するのではないでしょうか。

「名取の海岸林がこんなことになっているのは知らなかった」

――「活動報告会」の翌日、植林をする場所などを見学するバスツアーを催行しました。

名取の広報誌でバスツアー開催を知った市民の方たちも多く参加されていましたが、その中に、名取が丘という地区から来たという男性がいました。名取が丘は、被災を大きく報じられた仙台空港の西、4、5kmにあり、地名の通りやや高台にあります。津波の被害からは免れました。

しかし、沿岸部のマツが根こそぎ流されたことを知らなかったから、この目で見るために参加したとおっしゃるのです。同じ名取市でも、内陸と沿岸部ではこうも被災体験に違いがあるのかと思いました。

広報室の林です。

週末、「海岸林再生プロジェクト」の視察ツアーに同行してきました。

植栽がスタートする盛土の上に置かれた木でできたコレ、なんだか公園にある遊具のようで楽しそう。

植栽がスタートする盛土の上に置かれた木でできたコレ、なんだか公園にある遊具のようで楽しそう。

いつもは正面からしか見たことがなかったのですが、名取市長さんがこんなアングルで撮影をしていて、私も横から覗いてみたら何とも楽しそうな世界が広がっていました!

「これ、子どもが来たら絶対遊ぶよね、楽しいよね」

と参加者同士でわいわいわいわい言いながらこの角度でみんなで撮影会。

子どもじゃなくても遊びたいコレ、本当は遊具じゃないんですけどね。

何度かブログでも紹介しているハードルフェンス、防風柵で、大きな役割を果たす大切なもの。遊んではいけません・・・。でも遊びたい。

こんなふうにずら~~~~っと並んでいます。

ある人が言いました。

「津波があって、たくさんの被害を受けたのは本当に悲しい出来事だけど、海岸林の再生に向けた取り組みの中で地元の間伐材が積極的に活用されるのはとてもうれしいこと」

そう。このハードルフェンスは間伐材でできているのです。

「生育基盤造成工事」の看板にあった

「生育基盤造成工事」の看板にあった

(間伐材・合法材利用促進工事)

間伐材、合法材、持続可能性が証明

された間伐材を利用しています

の部分だけ大きく加工した写真です→→

看板にも間伐材が利用されていますね。

日本の森は飽和状態だと太田猛彦先生がいつも講演で強調されます。森はただたくさん木があればいいのではなく、手入れをしながら健全に育てていかなければなりません。海岸林も同じです。松葉かきをして、林床をきれいにするなど、長く続く管理には地元の人たちの参画が欠かせません。植えることを考えるのは誰にでもできること。でもオイスカは、何百年と守り、育まれる森づくりを考えたプロジェクトを展開していることが22日の活動報告会と今回のこの視察ツアーで名取市の皆さんに少しだけではあるけれど、お伝えすることができたのではないかなぁと思います。

名取市民向け視察ツアー 実施報告

2月23日、名取市民を中心に視察ツアーが開催され約50人が参加。

防潮堤や春から植栽がスタートする盛土などを視察しました。

ツアーは三井物産環境基金のご支援で実施いたしました。

写真は、いつも必ず視察の際に皆さんをご案内する模範となる地形。防潮堤から数十メートルですから当然津波がすごい勢いで襲った場所です。でもこれだけ松が残っているのは、小高くなったこの地形のおかげで、松のその最大の特徴ともいえる「直根が深く伸びる」性質が発揮されたからだとの説明が案内役の太田猛彦先生からなされました。だからこれから植栽するところには、このような盛り土工事をする必要があるのだとのお話に皆さん納得。

この日は私たちのためにお天気が良くなったかのような晴天。ところどころ雪は残っていましたが、風もなく、2月とは思えない暖かさ。

市長さんもダウンジャケットにジーンズ姿で大きなカメラを首からぶら下げ、市民のみなさんと一緒にバスに乗り込んで視察に参加してくださいました。

←ここも皆さんをいつもご案内するポイントです。

皆さんの視線の先にあるのは「愛林碑」。この地域の海岸林は伊達政宗の時代から造成されてきたものですが、戦争などで再造林が必要な状況に陥っても、市民が大変な苦労をしながら植林・育林に取り組んできた記録が刻まれています。

もちろん育苗場も見学。コンテナ苗について現場統括の佐々木から説明をしているところです。過去に何度か現場に来てくださっている方々も、初めてだという方々もやはりこの苗の姿を見ると「あ~プロジェクトが前進しているんだなぁ」というのが実感できるようです。

もちろん育苗場も見学。コンテナ苗について現場統括の佐々木から説明をしているところです。過去に何度か現場に来てくださっている方々も、初めてだという方々もやはりこの苗の姿を見ると「あ~プロジェクトが前進しているんだなぁ」というのが実感できるようです。

「よしよし」とチクチクする松の苗をやさしくなでてくださっている姿もたくさん見られました。

第1回定期活動報告会in名取市が開催されました

ご案内をしていました第一回定期活動報告会が2月22日、無事終了しました。

冒頭、「名取市海岸林再生の会」の鈴木英二会長から、今月13日に締結された協定に関する報告がなされました。宮城県、名取市、再生の会とオイスカとの四者による協定です。

今回の報告会は、名取市民の皆さんにプロジェクトのこれまでのあゆみとこれからの計画について知ってもらうことを一番の目的にしていましたが、協定締結の報告がその最優先事項でした。名取市長にも主催者としてのご挨拶をいただき、副市長にもトークセッションの中で市の復興計画の説明などをしていただき、市民の皆さんにも海岸林再生に向けた動きについて理解を深めたもらえたのではないかと感じました。

東京大学名誉教授の太田猛彦先生の講演、プロジェクトのあゆみやこれからの計画をお伝えするトークセッションなどについては、あらためて要旨をまとめて報告します。

東京大学名誉教授の太田猛彦先生の講演、プロジェクトのあゆみやこれからの計画をお伝えするトークセッションなどについては、あらためて要旨をまとめて報告します。

会の最後には、これまでプロジェクトに顕著な貢献をされた個人・法人の皆さんに感謝状をお贈りしました。代表で地元からは仙台トヨペット(株)、東京から三菱UFJニコス(株)に受け取っていただき、支援者の方々を市民の皆さんにご紹介する良い機会となりました。

長く続く活動です。どうぞ皆さんこれからもご支援よろしくお願いします!

なお、開催にあたりましては、林野庁東北森林管理局、宮城県、経済同友会、仙台経済同友会からご後援いただき、名取市より会場を無償提供いただいた他、国土緑化推進機構、㈱ニコン、ボーイング社、三井物産環境基金などの皆様にご協力いただきました。