名取市長がボランティアの日に参加 その2

_____________________________

【お詫び】

先週ブログに不具合が生じ、更新ができませんでした。

復旧しましたので引き続きよろしくお願いします。

_____________________________

本部・広報室の林です。

8月30日のボランティア活動日、植栽地で作業をしている私たちを

何者かが防潮堤の上からカメラを手に眺めていました。

怪しい……と思ったのですが、よ~く見ると、先ほどまで一緒に作業に参加していた

名取市長さんでした!! 2~3mの盛土で高くなっている植栽現場よりもさらに高い

7mの防潮堤の上からは、ずっと先まで続く植栽地がよく見渡せます。

しばらく防潮堤の上を歩き、いろいろな角度から写真を撮影して市役所に帰っていかれました。

市長自らこうして現場に足を運び汗を流してくださる姿が市民を動かしていくことにつながると信じています!

名取市長がボランティアの日に参加くださいました。 その1

こんにちは

海岸林 パートの鈴木です。

佐々木市長が8月30日のボランティアの日に、お忙しいご公務の合間を縫い参加してくださいました。

聞くところによると、前日に「ボランティアに参加します」と連絡があったようです。

海岸林再生プロジェクトの広報物などの各所に市長のお写真を掲載しているので、度々お顔を拝見していました。

このお写真がまたダンディなのです。

一度お会いしてみたいと思っていましたが、その願いが実現しました!

市長さんともなるとやはりオーラが違いますね。

お写真で拝見していた以上に素敵でした。

柔らかな口調、穏やかな表情、政治家というとギラギラしたものが見え隠れしているイメージがありますが、それを微塵も感じないダンディな雰囲気・・・参加者の女性の方と“市長さん素敵ですよね~ 物腰がやわらかですよね~”と少し盛り上がってしまいました。

他の公務の関係で2時間ほどで帰られましたが、それまで、他の参加者のみなさんと一緒に除草に精を出しておられました。

作業着姿の市長も素敵でしたが、スーツ姿もきっと素敵なのだろうなぁ・・・・とすっかりファンになってしまいました。

はじめまして。国際協力ボランティアの家老です。

先日、はじめて名取へ行ってきました。

仙台空港からほど近い名取事務所。

東北弁の響きが素敵な方々のもとで、めんこいクロマツは、すくすく成長していました。

初めて訪れた私にとっては、ここで見るもの体験するもの、なにもかもが新鮮でした。

そんな中で生まれたたくさんの素人目線の疑問。

再生の会のみなさんが、やさしく丁寧に教えてくださいました。

Q1 「どうして松なのですか?」

A1 「クロマツは養分のない土壌でも育ちやすいんだ。それに加えて塩害にも強いから、海岸に植えるには適しているんだ」

Q2 「クロマツとアカマツの違いってなんですか?」

A2 「クロマツは、葉が太くて、木の肌がこげ茶。そして塩に強いんだ。反対にアカマツは、葉が細く、木の肌が赤茶色で内陸部の乾燥したところに適する木なんだ。だから、海岸林にはクロマツの方が適しているんだ。ちなみに、この地域では、クロマツを男松、アカマツを女松とも呼んだりしているんだよ」

Q3 「どうして直播ではなく、コンテナで苗を育てているのですか?」

A3 「コンテナは、ポットを24個連結したものだが、これに培養土を入れ、種を播き、密度の高い根にして培養土をつけたまま根付けるから、活着率がいいんだ。直播にすると苗が地下深く伸び、側方へ伸びる根が多く、根切が必要になる。苗に負担をかけることから活着率や、植付後の成育が若干低くなる。このような理由からコンテナに切り替えているんだよ」

Q4 「コンテナで苗を育てることの長所ってなんですか?」

A4 「直播の場合は、床替えをする必要があるが、コンテナ苗は必要がないから、省力化できること、少ない面積で多くの苗を育てることができることかな」

Q5 「コンテナで苗を育てることの短所ってあるんですか?」

A5 「やっぱりコンテナの購入費等、コストがかかってしまうんだよな。それから、徒長苗になりやすく、根元の直径(樹幹径)が太くならず、水管理も難しいな。徒長苗っていうのは、根っこの重さよりも地上部の重さが重くなることで、簡単にいうと、根元の直径に対して、苗の長さが長くなりすぎることなんだ。徒長苗とは、重量比で判断するんだよ。どうして徒長苗になりやすいかというと、コンテナ苗は、決まった間隔の中で成長するため、根を横にはることができないからだ。そのため、上へ上へと伸びてしまうんだよ」

Q6 「空中断根ってなんですか?」

A6 「根鉢をつくるために、地面に置いてあるコンテナ苗を10cm~15cm高く上げることだよ。そうすることで、コンテナの下から伸びてしまった根が地面から離れて、クロマツ自身が根を強くしなければ、強くしなければ・・・・・・と思って、ポットの中に根を張り巡らせるんだ。これによって根と土が固まり、結束が強くなるんだ。これを根鉢というんだよ」

Q7 「ここに来てから、施肥や追肥ってよく耳にするんですが、施肥や追肥ってなんですか?」

A7 「苗木に肥料をあたえることだよ。松は、ひとつひとつ成長が違うんだ。天候だったり、害虫だったり・・・だいたい海岸に植える前までに、25cm~35cmの高さがあるといい苗なんだ。そうなるように、苗の成育状況を見ながら、肥料の量を調整しているんだ」

2日間の滞在のなかで、名取のみなさんのおかげでたくさんのことを学ぶことができました。ここに来る前に、話を聞いたり、インターネットで写真を見たりもして、イメージはできていました。しかし、実際の現場から、体で感じるものは、想像をはるかに超えるものでした。あの広大な面積に、小さなクロマツが、たくさんの方の支援とたくさんの方の手により、守られ、育っていく姿は、感動そのものでした。

名取のクロマツは今日も、多くの方の希望を背負って元気に成長しています。

宮城への家族旅行 その4海岸林再生プロジェクト

こんにちは

海岸林担当 パートの鈴木です

8月28日から30日まで宮城県に海岸林再生プロジェクトの現場視察も兼ねて家族旅行に行ってきました。

今日のブログは、旅の目的、海岸林再生プロジェクトについて記してみます。

6年間のブランクがあり、パートタイムでオイスカに復帰したのが4月下旬、海岸林担当といいつつプロジェクトの現場を実際に見たことがなく、‘海岸林担当です’と言うのもはばかっていましたが、今回やっと現場の地を踏むことができました。

技術的なことは担当Y氏が熱くブログで語っていますので、技術的なこと、専門的なことはY氏にお任せするとして・・・

まず、最初に感じたのは、現場の広さ。

本当に広大なのです。防潮堤に上ると、どこからどこまでが植栽する場所なのかがわかるのですが、まぁ広い広い!

こーんなに広い土地に30センチにも満たないクロマツの苗木を延々と植えていくのかと思うと気が遠くなってしまいます。

が、この広大な土地に今年、主に森林組合のみなさんが75000本もの苗木を植えたのだと思うと、それだけで頭が下がります。

植えるだけでなく、肥料をまいたり、根踏みをしたり、本当に頭が下がる思いです。ボランティアの方々も除草やチップ寄せなどに力を貸してくださいました。

このプロジェクト、本当に手が要ります。手がかかる子ほどかわいいとは言いますけどね・・・

現場の広さと同時に、空の広さに感動しました。

ほぼ180度に拡がる青空。

こんなに広くきれいな空を見たのはいつ以来だろうか?と思うほど、本当に広く、やわらかく包んでくれるような青空でした。

この日は8月とはいえ、最高気温が25度程度と、真夏の刺すような日差しはなく、お日さまが気持ちのよく感じる日でした。

東京には、こんな広い広い空はないなぁ・・・私が毎日見ている空がとてもとても狭く感じてしまいました。

そして、子どもたちが興味を持ったことといえば、葉の緑が濃く元気なクロマツではなく、葉が茶色になってしまい枯れそうになっているクロマツ。

「これかわいそうだね。もうすぐ枯れちゃいそうだね。」とマツを思いやり、

水はけが悪く水たまりにつかってしまっているクロマツを見つけると

「これもうすぐ枯れちゃうよ。水をとってあげなくちゃ」と心配していました。

こんなマツには、土を掘って細い排水路を作ってあげました(泥んこ遊びの延長のようでもありましたが)

(娘の活動の様子、こちらでも紹介してもらっていますのでご覧ください)

もうひとつ・・・

マツの周囲の草を刈っていると、コオロギがあわてて飛び出してくることが何度もありました。

このコオロギが東京の家の回りでみるコオロギよりもはるかに大きいのです。

もしかしたら種類が違うのかもしれませんが、広い自然の中で育つコオロギも伸び伸びしているのかなぁと感心してしまいました。

宮城への家族旅行 その3震災

こんにちは

海岸林担当 パートの鈴木です。

8月28日から30日まで宮城県に家族旅行に行き、思ったこと感じたこと記しています。

今回は“その3震災”について思ったことを・・・

私たち家族は2011年3月11日当時、海外に在住していました。もちろん海外でも大きく報道されていたので、私たち家族も報道を通して大惨事や被害のことなどを知っていました。

ただ、当時5歳、2歳だった子どもたちが震災のことについて、言葉では知っているものの、どこまで理解できているのか疑問でした。帰国後もラジオ(私はもっぱらラジオ派で、家にいる間はずっとラジオをかけています)から幾度となく流れてくる“東日本大震災、津波”という言葉に関心を示していました。言葉ではなく、体で何かを感じ取って欲しい、いろいろなものを素直に吸収できる今の時期に何かを心に刻んで欲しいとの思いもあり、この夏休みに宮城県への旅行を計画したわけです。

塩竃市浦戸諸島、名取市と訪れてこんな言葉を聞きました。

「ここには立派な家が建っていたんだけど、津波で流されてしまったんだ」

「ここにあった松林が津波の影響で全部枯れてしまって、全部切ってしまったんだ」

「(1トン入りの土袋を見て)あの袋の中には土が入ってんだ。ここに防潮堤を作る計画らしいんだ。俺たちはいらねっていってんだけど・・・」

「家は床上まで津波が来たんだ。小学校に避難してたから助かったけど、薬を取りに帰った人が津波で流されちゃって・・・薬なんかどうでもいいのになぁ」

「あれが仮設住宅。仮設に住んでる人たちは“仮設はいやだぁ。隣の声がつつぬけだもの”と言ってるよ」

など、自然に目に入ってくるものの中に震災の痕跡があり、説明してくださいました。

こうした言葉や実際に目にしたものが、現在8歳、6歳になった子どもたちにどう映ったのかはわかりませんが、心のどこかに残ってくれることを願っています。

たいへんな被害に遭われた方々のご苦労やご心痛を思うと、私が旅行で訪れて、こうして記しているのもおこがましい気がします。でも、東日本大震災を経験した日本に住む子どもを持つ親として、震災に遭われた場所を訪れ、子どもに実際の感覚として感じさせるのは親としての責任だとも思っています。

子どもは、実際に見たもの聞いたことを自己消化するのに時間がかかります。消化されてどのような言葉でこの体験を語ってくれるのかを楽しみにしています。

宮城への家族旅行 その2日本酒 浦霞

こんにちは

海岸林担当 パートの鈴木です。

8月28日から30日まで宮城県に家族旅行に行き、思ったこと感じたこと記しています。

今回は“その2 日本酒 浦霞”

塩竃市浦戸諸島へ向かうために、仙石線本塩釜駅におりたち、フェリーの時間までしばらくあったので、駅前の観光案内所に立ち寄り、しおナビぶらぶらりんマップを手に入れました。

東北鎮護・陸奥国一之宮として、朝廷を始め庶民の崇敬を集めて今日に至ったという塩竃神社という有名な神社があることを知ったのですが、そこまで足を伸ばす時間はないので、ぶらぶらりんマップに再度目を落としました。

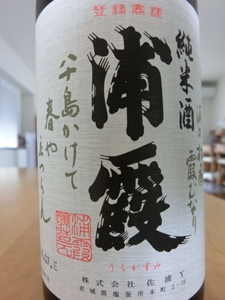

すると、なんとなんとあの有名な日本酒「浦霞」の蔵元があるではないですか!! 全く興味のない子どもたちの反対をよそに、行き先決定!!

歩くこと数分、ありましたありましたとても趣きのある建物、酒蔵。この趣から漂う銘酒の香り・・・創業は享保9年(1724年)、実に290年もの歴史のある銘酒なのです。のれんをくぐりギャラリーへ入ると、黒くすすけた雰囲気の太い梁、これを見ただけでお酒のおいしさを確信しました。

利き酒ができるというので、3種類の浦霞をいただきました。まぁこのお酒のおいしいこと!! 新鮮なお刺身にとても合いそうなすっきり、さっぱりとしたお味でした。

思いがけず銘酒の酒蔵を訪れることができ、幸先のよい旅の始まりとなりました。

それにしても、東北にくると日本酒がおいしいですね~

宮城への家族旅行 その1浦戸諸島

こんにちは

海岸林担当 パートの鈴木です

8月28日から30日まで宮城県に海岸林再生プロジェクトの現場視察も兼ねて家族旅行に行ってきました。

初日は海岸林担当Y氏のおすすめの浦戸諸島に行きました。

浦戸諸島は日本三景として名高い松島に近く、松島湾に浮かぶ島々です。松島が津波被害が少なかったのは、浦戸諸島が防波堤のような役目をしたためだそうです。

仙台駅から仙石線にのり本塩釜駅下車、徒歩でマリンゲート塩竃から塩竃市営汽船に乗り20分ほどで桂島に到着。あいにく雨が降っていたので、船からの景色はもやっていてあまり望めませんでした。

雨が上がってから島を探検。

宿の近くに菜の花畑があるというので行ってみましたが、この季節ですから、菜の花の跡形もなく、看板が立っていなければ雑草の生い茂っているところとして通り過ぎてしまうところでした。

続いて、海水浴場があるというので行ってみましたが、8月20日で海水浴は終了していました。まだクローズしたばかりとあって、海の家には浮き輪や椅子、飲み物がそのままになっていました。

もちろん人影はなく静かです。

ところが、海を見るなり、子どもたちのスイッチが入りました。

きれいな貝殻、ビーチグラスはないかなぁとキョロキョロ、ひととおり見終えると今度は波で遊び始めました。波打ち際まで行き、波が来ては逃げる、また波打ち際への繰り返しで時間の経つのも忘れて飽きずにずーっと遊んでいました。

私はというと、東京では見ることのできない広い広い空と水平線をぼーっと眺めていました。こんなに穏やかに流れる時間は久しぶりでした。

途中、出会った島の住人のおじいさんが「ここは静かすぎんでぇねぇの?」とおっしゃいました。

いえいえ“静か”がこの島の宝だと私は思います。

はじめまして 鈴木です

はじめまして

4月からオイスカ本部事務所にて

海岸林再生プロジェクトをパートタイムでお手伝いをさせていただいています鈴木和代です。

12年前にオイスカ本部の職員となり、6年前に主人の海外勤務を機に退職しましたが、昨年、再び東京に転居したのを機にこの4月から復帰することになりました。

小学3年生の娘、幼稚園年長の息子がいるために限られた時間での勤務ですが、専業主婦をしていた時とは入ってくる情報や目にするもの、耳にするものすべてが違い、新鮮です。

海岸林再生プロジェクという壮大なプロジェクトに微力ながら関わることができることをうれしく思っています。

私は静岡県浜松市の出身の遠州人です。

実家は遠州灘に程近く、小・中学校のマラソン大会では強風の遠州灘の防波堤を走った記憶があり、海や海岸林は身近な存在でした。 まだまだ行動範囲が狭かった私は海や砂浜、海岸林はどこの地域にもあるものだと思って育ちました。

海岸林プロジェクトに関わるようになり、遠州灘にある海岸林は実は人の手によって守り育てられてきたものだということを知り、私の生活もまた海岸林に守られてきたものなのだと目からウロコでした。

こうしたことは教えてもらわなければ知らずに通り過ぎてしまうものです。私も、わが子に語り継いでいかなければならない義務を負っているのだと考えるこのごろです。

夏休みに実家に帰り、久しぶりに歩いて海に行ってみました。が・・・警備員がいて入れませんでした。聞くと、松林の一部を伐採して防潮堤の工事をしているのだそうです。防潮堤がこの地域を津波から守ってくれることは疑う余地はないのですが、昔から慣れ親しんだ景色が変わってしまうのに違和感を感じるのは私だけでしょうか・・・?

苗木のお世話の大リレー

(8月28日のブログです)

宮城のコメ作況が2年ぶり「やや良」と発表がありました。

→記事(河北新報社8月28日朝刊)

ですが、先週の酷暑から一転。

連日の曇天。夜半の雨。西武vs楽天戦は中止。

夜は冷え込み、つい暖房を入れてしまいました。

事務所の隙間にはまた巣ができたのか?

小雀の鳴き声が明け方から。「かわいい」では済まなく「うるさく」なってきました。

育苗場では、ハヤブサ?の父・母・子どもが3匹。エサ取りの指導でしょうか。

モズは、防風ネットと地面を往復し朝ご飯。

この2日、熊本県山林種苗組合、大阪のオイスカ会員で当プロジェクトの支援者でもあるネクスタから8名、

青森県林政課・宮城県庁森林整備課・青森県林業研究所計5名の視察、名取市役所2名や、

宮城中央森林組合も、秋の下刈り、補植などの打ち合わせにそれぞれ来訪。

残念ながらたくさん枯れてしまった広葉樹の今後のリベンジの算段も。

数年先の新しいアイデアも。

再生の会メンバーは、広島の大災害に心を痛め、その話題がどうしても出てきます。

ここ数日の仕事は、散水、除草、市道入り口の看板周囲・育苗場周囲の草刈り、

岩手県産マツノザイセンチュウ抵抗性アカマツの選苗などのため、毎日数名が勤務。

今日は刈払機を使ったので、イイ稼ぎになったと思います。

(今晩はわが社の女子を連れて、夜の名取に。)

昨日から2日間、関東でスーパーマーケットを展開し、オイスカの会員でもある

「マルエツ労働組合」71名が来訪。

熱心な組合幹部を中心に、本社人事課長さんや女性パートさんも含めて、

名取の海岸林ボランティアに専念した派遣団を編成し、15haの半分を超える8.6haで

横一列に展開し、一気に保育作業に当たってくださいました。

仕事内容は、植栽現場のクロマツ・広葉樹の枯死数調査(枯れた数は75,000本中、概算1,600本)

雑草の「つぼ刈り」、葛・つる草の草刈りと、寄附金チラシ8,600部の発送準備など。

複数のリーダーがリピーターなので、全員で単一の仕事ではなく、優先順位の高い仕事を

分業チームで対応でき、予定以上の仕事をすべて終えてくださいました。

担当者としては一言でいうと「痛快」。私も楽しかったですね。

「ガンガン進んでください」なんて声掛けて、随分たくさん歩いていただきました(笑)。

先週はUAゼンセン24名、7月は東北電力労組32名、ボランティアの日50名、住友化学労組21名など。

明後日はボランティアの日。地元市民に向けて市のHPでも参加呼びかけが始まり、

加えて、仙台トヨペット、ニコン、前田建設工業など約40名の申し込みあり。

現場を熟知し、熱心なリーダーを中心に、リピーターが3分の1というのが標準形になりました。

「微力ですが」「良くて1年に1回しか来れませんが」という多くの方が、

森林組合や再生の会とともに、本格的な「苗木のお世話のリレー」の走者になっています。

これまでコツコツ積み上げてきた「大きな協働の輪」が目に見えるモノになってきました。

7月の酷暑でも頑張って下さった方へ。

「あの時はいい仕事をありがとうございました。本当に助かっています!」

これからは現場はもちろん、10万部印刷したチラシを配ってゆくことも大きな仕事ですが、

2020年以降の「(仮称)名取市海岸林を守る会」の具体的な姿を掘り下げて考えるために、

佐賀県、青森県に分担して出張する予定です。

空港は目前に見えます。

河北新報で、「仙台空港民営化 10社が正式に応募」と報じられました。

→記事

民営化は村井知事の公約の1丁目1番地。今年は山場です。

名取市海岸林南端は、「北釜地区」の宅地と農地が大半。

国の交付金で土地を買い上げ、海岸林を延伸させるためには、地権者同意が必要。

これにはしばらく時間がかかるでしょう。

従って2020年最後の植栽はこの辺りになるのではないでしょうか。

ここから徒歩10分の仙台空港は既に民営化され数年経っていることでしょう。

空港から近い海岸林ですから、海岸防災林としての機能に加え、

親しみも求められるのだと思います。

千葉県山武市、秋田県能代市、香川県東さぬき市、北海道えりも町、

新潟県見附市、静岡県の遠州灘…

海岸防災林と親しめる工夫、機能を知ってもらう工夫をたくさん見てきました。

行政当局の方に自分が見てきたもの、アイデアを話してみたい。

盛土工事終了後以降、来年の我々の現場を時間をかけて歩いたのは実は初めて。

しばらく前の雨のせいか、土が想像以上にフカフカしている。

空港近くの若干の残存クロマツ林から風で種が飛び、この春に発芽した実生も僅かにあった。

(おそらく生きてゆけないだろうな~)

しかし乾燥すれば硬くなるのだろう。大きな岩、礫が多い。土も赤茶系。岩盤だろう。

内陸農地、民間のがれき置場に接する面からはニセアカシアや葛が進出してくるだろう。

現場内の生物多様性保護ゾーンは、既にニセアカシアが「占有」していた。

広葉樹植栽候補地の全長は短いが、植栽可能な場所は無くはない。

しかしよく歩いた。

今日はここまでで6時間、17,000歩。

歩きついでに、法面を走り下ったときに捻挫もしたけど。

目下、有難いことにたくさんの方にご支援いただき、ボランティアリピーターが続々と。

きっとその中から、私と同じように、気が済むまで歩きに来てくれる人が出てくると思う。

植え付け面積が広がったら大変ですが、それでも最大で、たかが全長5km。

ぜひお試しを。そしてぜひご一報を。

飲み物は尽きた。帰京の新幹線ビールにはあと1時間。

再生の会の鈴木英二会長の会社に大きな荷物を置いたまま。

これから東京の家に帰るのが仕事。

自動販売機の前で、気が済むまでジュースを飲んだ。