あしあと その2 吉田編

今日の足跡はこちら

はい。ご覧の通り、吉田の足跡です。

でも、ただ防潮堤に向かって無目的に歩いているというわけではありません。

実はプロジェクトの植栽地が新たに増えることが決まり、そのエリアの面積をざっと割り出し、

植栽本数を計算するため、歩数で距離を測っているのです。

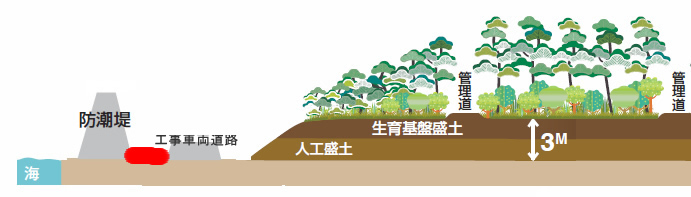

その場所は、下の図の赤線の部分。

以下、足跡の主より。

防潮堤の真後ろ、道路と防潮堤までの間にも、クロマツを植えることになりそうです。 我々、そうなるとはあまり思っていませんでした。 ですが、旧来の県有林の敷地内です。 ということで、幅を、ザックリ測ってみました。 東西幅20m×南北全長5km=10ha *工事次第では幅25mぐらいかもしれません。 1ha×5,000本=50,000本 これは来年1年間で植える本数と同じ規模。 ここの植栽は、クロマツにとっても高ストレスで難しい。 天候が良くても、半数枯れることを本当に覚悟しなければならない。 苗を倍用意することなど勘案すると、H28年度には可能な限り着手し、 枯れても枯れても、補植するねばりが必要です。

あしあと その1 通り道編

広報室の林です。

2ヵ月ぶりに現場を歩いてきました。

いろいろ発見があったので、吉田の難しい話の合間の息抜きに

あれこれ小ネタをご紹介していきたいと思っています。

しばらく続きますのでお付き合いください。

今日と明日は足跡のお話です。

育苗場にも、植栽現場にもタヌキと思しき足跡が無数に見られます。

日中彼らの姿を見かけることはありません。どこにいるのでしょうか。

植栽現場では、排水のための溝が通り道になっているようです。もっとも、クロマツが植えてある場所にはチップ(津波で流されたマツを粉砕したもの)を敷いているため、足跡が見えにくく、植栽地に掘られた溝には海岸から飛んできた砂が堆積し、その足跡が分かりやすいというだけかもしれませんが。

よく観察しているとほかの足跡も見られます。

↓鳥ですね、これは。

何の鳥でしょう?分かる方、教えてください!!

↓ さらにこちらは、 鳥とタヌキが並んで歩いたかのような足跡。もちろん並んではいなかったと思いますが、同じ通り道を歩いていることがわかります。

鳥とタヌキが並んで歩いたかのような足跡。もちろん並んではいなかったと思いますが、同じ通り道を歩いていることがわかります。

ついつい楽しくてどんな動物がどんなところを歩いているのか気になって足跡を追いかけてしまうのです。

明日はもう少し大きな足跡をご紹介します!!

“お助け隊” ico.さんの個展が開催されます

以前紹介したイラストレーターのico.さんが都内で個展を開きます。

期間:1月29日(木)~2月18日(水)

会場:自家焙煎珈琲店 梅ノ木 十条店

(東京都北区上十条2-24-10 2階)

時間:AM8:00~PM9:00

※月曜はPM7:00まで/日曜・祝日はAM9:00から

ico.さんのブログで申し込み方法など紹介していますのでご覧ください。

植樹祭にご参加くださった皆さまへ

2014年5月24日、プロジェクト初の植樹祭が開催されました。

地元の方々を中心に300名を超える参加者の手で植えられたクロマツ、

ほぼ枯れることなく、みんなしっかりと根付いています。

この盛土は比較的状態がよく、また指導員の皆さんのリードも素晴らしく、そして何よりご参加くださった皆さんの海岸林再生への思いがこのような成果につながっているのだと思います。

今年もまた5月に植樹祭を開催する予定です。昨年同様、地元の宮城県民の皆さん、名取市民の皆さんを優先して募集します。

今年度、4~11月の間、全国から1,500名以上の方が育苗場での草取りや植栽現場での保育管理作業にあたってくださっていました。そういったボランティアの皆さんも「植えたい」と思っているのですが、私たちの「植栽は地元で」という考えをご理解くださっています。

地元の方が植え、守り、育む。

その大きな流れをつくらなければ何百年もこの森を育てていくことはできません。

今日の河北新聞の“とうほく一番物語”のコーナーでは秋田県能代市の「緑の長城」が紹介されています。

日本最大級の海岸防砂林「風の松原」のこと。

地元には「風の松原に守られる人々の会」の会長さんの言葉が紹介されていました。

「守る人々の会」ではなく「守られる人々の会」というのがいいなぁと思いました。

海岸林を守り、育むと、その海岸林が内陸に住む人々の生活を守り、育んでくれるのです。

宮城県民、名取市民の皆さん、ぜひ今年もお仲間とご参加ください。

そして植えた苗木のお世話を全国からのボランティアの皆さんと一緒に体験してください。

4月以降11月まで、毎月第三土曜日(8月のみ第五土曜日)の朝9時から夕方5時までです。

ご参加お待ちしています。

ボランティア詳細はこちら

【速報】H26年度の実績

気温1℃の名取より、佐々木統括ととも情報収集した結果や、

今年度事業の振り返り・分析を速報いたします。

ここまで来たのも皆さんのおかげです。

●「オイスカ方式(自家生産)は、原資が寄附金に相応しい低コストを実践した!」

【植栽コスト(1haあたり苗木代・植付人件費のみ)】

・オイスカ式 153万円(育苗・植栽雇用約1,000人工/年の見通し)

・苗木購入式 228万円

*おかげさまで、雇用を生みながら、低コストを極めることができました!

*宮城中央森林組合と名取市海岸林再生の会の「両輪」のコンビネーションのおかげです。

*オイスカ植栽後の生育率98.4%。の超好成績。(補植済み)

*コスト削減分を施肥人工代に回し、肥料は「住友化学・労組」から寄贈。

下刈りはすべてボランティアで16haを4往復。従って今年度は支出なし。

*もし、今年度が厳しい天候で、海岸林でよくある「枯損率5割」などという

事態だと、1,000万円程度の追加予算が必要。失敗しない=低コスト。

「蔵王おろし」は甘くなく、好成績がずっと続く保証はないと思います。

*広葉樹にはあえて触れませんが、苗はもちろん、腐葉土などの諸資材、

クロマツより手がかかる人件費などのすべての価格高騰を考えればなおさら、

比較にならないコストの差があります。コスト面からも、また、荒野に最初に植付けても

生育の確立が高く、防風・防災効果を早期に発揮するのは、国の指針通り、

やはり沿岸に最強のクロマツと考えます。

●「海岸林植栽工事全体の進捗における、オイスカ植栽シェアは26%!」

H26 植栽工事完了面積61ha(1/15東北森林管理局発表)のうち、オイスカは16ha

*今後も行政当局との密な協働を継続し、復興の一端を担う存在となるスピードと

ダイナミックな手法を失わないようにしたいと思います。

●「育苗場の生育率 2年連続トップ!」(1/15県発表)

【育苗場におけるH26春播種の抵抗性クロマツ苗生存率(11月県調査)】

*県内種苗農家平均 61%

再生の会・オイスカ 92.3%

*被災農家の努力と、ご指導いただいた種苗組合・先輩育苗農家のお陰です。

*来春播種の種は、大不作とのこと。非常に貴重。

*針葉樹は、林業種苗法に則り、資格を取り、種苗組合に加入し

県に生産者登録しないと扱うことが出来ない。

●地元への浸透じわり

名取市町内会連合会、宮城県立農業高校(名取市内)OB会から

温かく心強い協力の申し出をいただきました。

来月、市職員対象に活動報告会も予定しています。

また、来週の「市長復興報告会in東京」の要旨は、HPで公表します。

●苗木の「生長量」は苦戦の見通し

太田猛彦先生が「月面に木を植えるようなもの」と評した栄養のない無機質の土での植栽のため、葉が黄色化(窒素不足)。(良い土は農地に優先されます)枯れずとも、生長は通常より時間がかかる可能性がある。

さらに、冬・春の乾風・寒風「蔵王おろし」で、今後どのぐらい生き残るか。。。

今後も「自助自立精神の塊」の再生の会とともに頑張ります。

名取市主催:塩害被害保安林(内陸防風林)の植栽に関する説明会

名取市主催:下増田南原・北原東地内塩害被害保安林(内陸防風林)の植栽に関する

説明会が1月21日に下増田公民館で開催されました。

名取市には「蔵王おろし」に対抗する内陸防風林がありましたが、津波で大きな被害を

受けました。宮城南部沿岸では内陸防風林の存在は名取が唯一です。

説明会には、共有林地権者(のべ405人)代表の町内会長・区長15名が出席。

下増田村から名取市に統合され共有林となった経緯や、各町内会・行政区からの管理状況共有、

当プロジェクトに対し「我々はみな、感謝しなければならない」という言葉や

温かく心強い言葉が続き、会議は1時間半もかかりましたが、議事は問題なくシャンシャン。

市への「委任状」用紙が出席者に配布されました。

佐々木統括からは以下を説明。

「境界が不明瞭。施業前には必ず境界測量すべき。それが成されなければ実施できない」

「後々のトラブルを避けるためにも、境界から3尺下がって植栽するのが常識」

「生存木は当然生かすので、植栽本数は2割程度減る。場所によっては5割減」

「場所によって3種類の地拵え(じごしらえ・植栽前の地ならし・準備)がある。

3種類とは、①全刈地拵え、②散布地拵え、③筋置き地拵えがある。下刈りは年2回」

「また、場所によっては地盤沈下、陥没があり、国の補助などを利用し、盛土すべきでは?」

「内陸だから、クロマツに限る必要はなく、岩手県産マツノザイセンチュウ抵抗性アカマツが良い」

「植栽後、5年下草狩りをした後、ヤブツバキなどを種でばら蒔き、林帯幅の狭さを補い、防風効果を上げる」

「地権者の皆さまには、現場に実践にご協力いただきたい」

私からは

「この事業は全額、国内外・全国からの寄附者のお陰で成り立っている」と一言だけ。

HPにも掲載している決算報告や、3月の歩こうツアー・シンポジウムをご案内。

国土交通省仙台空港事務所からも、空港民営化の状況報告、「航空法」に絡む立木の高さ制限

などの説明がありました。

市議会で「内陸防風林もオイスカに」と話し合われてから、復興業務の多忙さゆえ

ここまで1年強かかりました。近々、県・市・オイスカ・再生の会で海岸林に加え

「追加協定」して来春から植栽が始まる見込みです。

地権者の同意、境界明確化が済んだ場所から協定締結。

最終的に追加協定面積は5~10haの見通し。

昨年12月26日に名取を後にしてから1ヵ月、ほぼ東京にいました。

今期の多忙の余波が残っており、大掃除が必要でした。

文書や写真がシェアしやすいようにPCのデータの整理整頓を徹底したり。

予算の詰めもあり、来期のフローをシュミレーションしたり、

我々の成果指標や目標を再認識したり。

そのなかで、ようやく「レジリエンス・アワード」(国土強靭化に関する顕彰)や

その他にも応募をしようと、同僚とともにプロジェクトのアピールポイントを

整理することに着手できました。

来週は佐々木一十郎名取市長の復興報告会が控えています。

しかし、共催を快く引き受けてくださった経済同友会と束でかかっても、

出席者は100人足らずという現状。

東京では、オイスカの会員ですら、強烈に温度差を感じます。

「吉田君、また福島に行くの?」とマジメに言われたり(笑)

最初に震災の風化を感じた2011年夏以降、村井知事が言うように

「創造的復興」を実践していれば、風化は怖くないと思い続けています。

見る人は見ていてくれるもの。

ですが、道を究めるには「表現力の優劣」も重要。

すべて寄附金で事をなすのだから、説明責任や情報公開の一端でもある。

現場実践にあぐらをかかず、自己分析のうえ、表現力・発信力を研ぎ、

他分野・異業種との切磋琢磨の土俵に上がろうと考えています。

2012年に見つめた「DAC5原則」などにも照らし合わせて

自分たちを自己評価する中で、忘れかけたことも拾い直し、

かなりスッキリしてきました。

僕らがもっと創造的復興の道を究め、もっと表現力があったなら

市長の報告会もすでに満員札止めになっていたでしょう。

昨日、満を持して同友会とともにプレスリリースを配信しました。

少なくとも、あと1週間、最善の努力をして、市長の講演に相応しい

聴衆を集めます。

徹夜明けで気だるいですが、今日はこれから100回目の宮城出張。

オイスカ県支部での報告会に始まり、報告会ロードが3月中旬まで続きます。

表現力を磨く武者修行と思って、各個撃破で頑張ります。

宮城の会員さんに会うのも楽しみです。

名取市長の講演会、ご参加ください!!

1月28日(水)に東京都内で名取市長をお招きしての講演会を開催します。

今回は経済同友会との共催です。

講演会「宮城県名取市の復興状況と将来展望」

1.日 時:2015年1月28日(水)15:00~17:00

2.会 場:ホテルグランドパレス 3階 松の間

(東京都千代田区飯田橋1-1-1 TEL:03-3264-1111)

詳細はこちら

当日はプロジェクト担当者からも海岸林再生の進捗をご報告します。

皆さんのご参加お待ちしています。

今年も大阪マラソン寄附先団体に認定されました

大阪マラソン実行委員会より、今年10月末の第5回大阪マラソンの寄附先団体に

今年も認定されたとの通知をいただきました。(全14団体)

大会全体をチャリティーマラソンと位置づけ、3万人のランナー全員からも寄附を募る点でも使途先となる当プロジェクトにとって非常にありがたい行事です。

チャリティーランナーの募集は5月から開始します。

通常のエントリーをすると何年も抽選落ちするほどの高倍率ですが、

オイスカを通じたエントリーですと確実に走れます。

昨年は大阪・兵庫・愛知・東京・茨城などから24名が名乗り出ていただき、

ご友人や同僚などに呼びかけ、多くの人からご寄附を集めていただいたうえ

フルマラソンを走っていただきました。

(規定は7万円以上。それ以下の場合はご本人負担)

今年はさらに多くの方に走っていただこうと考えております。

名取で海岸林ボランティアをした方からすでに数名が手を挙げています。

また、住友化学労組のように、組織的にランナーを募集し、

名乗り出た5人のご寄附集めを後方支援するケースもありました。

今年は宮城県内からも走っていただく方を積極的に募集しようと考えています。

ご関心・ご質問のある方は下記までお問い合わせください。

オイスカ本部 海岸林担当:中西

E-mail: kaiganrin@oisca.org

Tel: 03-3322-5161