夏のボランティアの仕事シリーズ④ 「メヒシバ刈り」

イネ科の植物。これも種をつける前に刈り取りたい。

我々が「1区」「2区」「5区」と呼ぶ昨年の植栽地で、とくに出ました。

植栽後に宮城中央森林組合の手で施肥をしますが、

その場所で有機化成肥料をたっぷり吸収して

驚くほど大きく直径1m、真っ平かつ円形に広がります。

雨の後は、簡単に引き抜けます。

しかし乾いている時は、とても手強く、根元で刈り取るしかありません。

根についている土は有機化成肥料付きの土。ですから、土はクロマツの周りで、地面に叩きつけて払い落とします。

刈ったメヒシバは「逆さ」にし、根を乾燥させるように、捨て置きます。

逆さにしないと、また根が土に伸びて生き抜く、強い根です。逆さにしても、根が土を目指して生き抜くものもあります。

捨て置く場所は、クロマツから少し離れた場所。枯草の下に、善からぬ虫が発生し、影響を受けると困るので。

去年のボランティアの成果で、「5区」の秋植え個所以外は、ほぼ根絶しました。

今年の植栽地、6区の一部と、7区・8区・9区では、これから出るのかもしれません。

ハウスの中にあるもの 続・続編

以前ハウスの中で再生の会の方が育てているスイカを紹介しました。

大きくなったかなぁと見に行くと、ちゃんとわらがかぶせてありました!

立派なスイカが育っていました。

10個ぐらいあったでしょうか?

カラスにつつかれたりしないよう、

大きく育って皆さんを喜ばせてもらいたいものです。

再生の会の皆さんは、自分の農業や、お孫ちゃんのお世話に没頭しています。

それでも、散水、除草、根切り虫・立ち枯れ病・シンクイ虫対策などの消毒は抜かりなく、日々行い続けます。

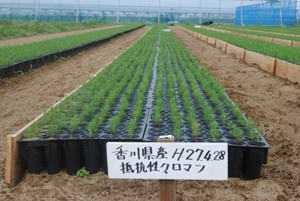

加えて今月は、マツノザイセンチュウ抵抗性クロマツの挿し木1,000本の作業、オイスカ名取事務所・第1育苗場での種苗組合講習会、再生の会の総会、岩手県庁・静岡県庁などの視察対応、取材対応などがありました。

先週は、播種して2か月の幼苗から寒冷紗をはずし、1年2か月の苗は「空中断根」の作業をし、直射日光による黒いコンテナ南側の高温障害対策として、木材で日よけしました。

当プロジェクトの最大の強みは、何と言っても、自家生産による育苗。

どこに出しても恥ずかしくない、抜群の優良苗。

月に一度以上、時に前触れもなく立ち寄って下さる全苗連・宮城苗連の太田清蔵組合長も、先日「満点」とメモを残してくださいました。

植栽は何と言っても苗次第。

森林組合の作業班諸氏も、我々も、この苗が植栽の手に渡るまで2年間見続けるのです。

今回の出張でも、真っ先に圃場を見ました。

整然とした美しい育苗場。

今回も僕には輝いて見えました。

18日のボランティアに9名で参加してくださった埼玉トヨペットグループの皆さんは

翌日もそのまま現場に残り、午前中たっぷり作業をこなしてくださいました。

そのスタイルからして玄人のwさん(左)。

足下は地下足袋です(アップの写真を撮るのを忘れました!)。鍬の使い方といい、姿勢といい頼りになる溝切りのプロ!

どんどん排水用の溝が掘られていきます。

ある方がおっしゃっていました。

「いろんなボランティアに参加してきたけど、その中でもここのボランティアはハードだね」と。

前日は比較的涼しかったものの、この日は太陽も出て暑さも体力を奪っていきました。

そんな中黙々と溝を作るWさん。

きっと雨が降ってもここの苗は根腐れしないことでしょう。

ありがとうございました!

成長の違い ~今年だけで80cmも伸びたものも!~

広報室の林です。

16・17日にモニタリング調査を終え、ほぼ全エリアの

生育状況を見て回った吉田は、どうしてもこれを見せたかった様子。

このエリアの生育は良好で、この写真のマツの背丈は115cmほど。

今年80cmも伸びたものも、

根元が直径が3㎝以上に育っているものも見られました。

みんな、名取市海岸林再生の会のお手製の、抜群に良い優良苗。

しかし、こんなに育っているものもあれば、

ほぼ成長していないのではないかと思われる苗も。

その違いは歴然。

左は順調に育っているところ、右はそうでないところを上から撮影したもの。

土壌や風の影響もありますが、苗木の良しあしも大きいようです。

モニタリングの結果は来月以降、ホームページでも公開していきます。

昨年植えた松に松ぼっくりが付いている

最も海に近いクロマツ最前列、オイスカ第一育苗場で育てた宮城県産精英樹クロマツにはなぜか既に「松ぼっくり」が付いている。一本に5つ付いているのもある。

植栽して1年3か月(播種から3年4か月)にもかかわらず。

海に向かって最前列に限って集中的に。

松ぼっくりってそんなに早くできるモノなのか?

ずっと不思議だった。

ガキのくせにマセた苗だ。。。

モニタリング調査をしながら清藤先生に聞いてみた。

もともと、昨年植栽した時点で、苗として抜群に良い苗でした。

今も生育は良く、根元径(根元の太さ)は2cm前後、高さ70~80cm。

大きなものだと根元径3cm以上、高さ100cm以上(この春で80cm伸びたものもある)

「それだけストレスが凄いということなんじゃないか。

その様子、よく観察してゆくと面白いよね」(清藤先生)

自分はギリギリで生きている。枯れてしまうかもしれない。

カラダは再生の会の人たちが頑強に育ててくれた。

体力があるうちに早く後継者を。

来年の除草では、その松ぼっくりから育ったマツの実生苗が出ているでしょう。

(いずれ刈り取らねばなりませんが)

皆さんも機会があったら見てください。

飛行機誘導灯から北へ、H26年度植栽地の東北端(防潮堤近く)の一帯です。

そのどこかに「タヌキの溜め糞」もあります。

ちなみに、H27植栽地南端には、風で飛んできた種が発芽しています。

7月17・18日、モニタリング調査を行いました。

結果は近くHPにて公開いたします。

17日、自転車程度のスピードで四国・中国地方をゆっくり縦断し、

被害を与えた台風11号の影響で、一緒に行動する清藤城宏オイスカ緑化技術参事は、

ご自宅の甲府から都心に出る中央線が早朝から不通。

急いで高速バスに切り替え、予定より2時間遅れで名取入り。

佐々木統括に聞き取りをした後、調査開始は14:55。

「雨でも何でもやろう!」(清藤先生)

ずぶぬれになってもやる覚悟。

再生の会から一人助っ人を出してもらう予定でしたが、雨だし、無理をお願いせず。

この時期は,苗の伸長は止まっています。

これから秋伸びもありますが、基本的にこれからは太る時期。

5月(植栽直後)7月、9月、11月に敵的に調査するのは、それぞれ理由があります。

本当は一チーム3人がいい。

①高さ、②根元の太さ、③記帳の役割分担。

先生が①③、私が②をすることにしました。

雨ですから防水シートをかぶせたipadを使用しましたが、画面が水に濡れて苦戦。

②は小さなノギスで測りますが、地面スレスレを測りますから、濡れた砂利がノギスに入り、動かなくなり苦戦。

更に言うと、根元を測るということは、「しゃがむ」ということ。

要するに「スクワット」。これがキツイ。

清藤先生です。やるとなったら爆走します。

テンポが大事です。ついてゆくのは必死です。

17:45、「吉田君、もう一か所やろう!」

膝が笑うってのは久々。そういう自分に思わず笑ってしまった。

広範囲歩き回ったうえ、3時間で8か所、400回(本)スクワットはきつかった。

(翌日は、カラダの使い方を工夫したので楽勝。最後ちょっとだけ笑ったけど)

いつもはボランティアに手伝ってもらい、数チームで分担して14か所を回ります。

ボランティアの方にも、視点を変えてみてもらうために。

ですが、1年に1回、自分で測定することがいかに大事か。

データの読み方も、たぶん深くなるでしょう。

海に向かって最前線の松だけ松ぼっくりが付いている理由を聞いてみました。

僕らの考えはまた後日。

先生は僕を鍛えてくれているのだとも思います。

震災以降、ずっとご一緒頂いています。

風邪をひかないよう、熱いシャワーを浴びた後、二人で回転寿司に行って、

バクバク食べて、日本酒を味わいました。

先生のご家族には、和歌山でチャリティーコンサートもしていただきました。

いつも本当にありがとうございます。

7月18日(土)ボランティア報告 その5 募金編

毎回ボランティアに参加された皆さんにご協力をお願いしている募金。

いつもは仙台トヨペットの新入社員さんをはじめとする女性参加者に

募金を呼び掛けていただいていますが、今回は男性参加者ばかり・・・・・・。

急きょ美女軍団を結成し募金を実施。

ご協力くださった皆さんありがとうございました。

今回は13,343円集まりました。

たくさんご協力いただいたなぁと思っていたのですが、リピーターのOさんから叱られてしまいました。

「林さんが『小銭でも結構です』なんていうからダメなのよ!」と。

次回も私がうっかり「小銭でも結構です」と言ってしまったらOさんが「小銭は受け付けません!」と訂正してくださるそう。

呼びかける際にお伝えしなかったのですが、今回の募金は

10月25日に開催される大阪マラソンで「海岸林再生プロジェクト」支援のために

寄附を募って参加するチャリティランナーの皆さんへの応援とさせていただきます。

(ジャパンギビングを経由しますが、全額当プロジェクトへの支援となります)

広報室の林が皆さんにかわり入金させていただきました。

こちらで確認できます。

彼女はオイスカの研修生OB。

フィリピンからプロジェクト支援のために来日し、マラソンにチャレンジします。

皆さん、応援よろしくお願いします。

7月18日(土)ボランティア報告 その4 参加者編

今回の参加者は54名。

取材スタッフや事務局スタッフを入れると58名。

嬉しかったのはオイスカ会員のNさんが飛び入り参加してくださったこと。

以前お申し込みをいただいていたのですが、急用で参加ができず、

「いつか・・・・・・」と思ってくださっていたそう。

また、「海岸林再生プロジェクト」がご縁で結婚した新婚カップルも参加してくれました。

実はご主人の方は、先月も会社が派遣した現場ボランティアに参加してくださっていたのですが、午後だけの活動だったため消化不良だったのだそう。前回の“リベンジ”ということで今回は奥様の予定も調整して一緒に参加してくださいました。

それから、岩手大学の学生さんも午後から合流。彼女は震災後、海岸林に関心を持ち卒業論文のテーマにしているのだそう。机上の学びと現場の学びの違いを痛感したと話していました。

そして、最後の最後にユニークな参加者が!

それは地元、下増田小学校の少年たち。

作業に参加したわけではありませんが作業終了後、みんなで防潮堤にあがって、

恒例のたそがれタイムを満喫し、記念撮影をしようとしたとき、

遊びに来ていた少年たちが私たちに気をつかって撮影スペースを作るためによけてくれたのです。

一緒に撮影に加わるよう声をかけると最前列で横断幕を持ってくれました。

T君は、防潮堤から見えるぐらいすぐ近くに住んでいたけれど

津波で家は全壊。今も家族と仮設住宅に住んでいるのだと話してくれました。

周りの家の人がたくさん亡くなったこと、家族はみんな無事だったことも。

「海は怖くないの?」と聞くと「怖くないよ、釣り好きだし」と答えてくれました。

写真送ってね、と住所を教えてくれました。

こんなに大勢のおじさん、おばさんたち(お兄さんお姉さんもいましたが)が

何のためにここにいたのか、この日何をしたのかを

写真と共に手紙に書いて送ってあげようと思っています。

いつか彼らが大きくなって、海岸林も大きくなったとき、

全国の皆さんがここで作業をしてくれたんだなぁと

この日のことを思い出してくれたらいいなぁと思います。