名取市役所職員もボランティア自主参加

9月19日のボランティアの日。 「嵐」の4連休宮城コンサート(利府市)の影響で、全国からのボランティアが 参加しにくい状況が鮮明になった時点で、名取市役所職員参加協力を相談していた。 「くれぐれも動員はご容赦ください。あくまでも自主参加で」と。 市役所の皆さんは、有無を言わず協力してくれた。 再生の会の櫻井副会長夫妻の自宅を訪ねた時、 「また東北放送のラジオで、名取の海岸林ボランティア募集!って聞いたぞ」と。 市のホームページを東北放送のディレクターさんが見つけてくれて、 何度も放送してくれたことは、当日、取材に来てくれた時に分かった。 庁内イントラでも募集の告知があったと、市役所職員からメールがあった。 これまで4年半、私のほうから強く現場参加を求めたことはない。 林業を知る技術系職員は他市町村の例にもれず、明らかに不足している。 何より、直近の課題に追われていることもよく知っている。 出来るだけのことはコチラで引き受け、当局に負担をかけないことだけ考えてきた。 農林水産課から連絡あり。 ボランティアを取りまとめたと。しかも大勢。若い職員も。 寄附を継続していただいている三浦副市長や、熊谷生活経済部長のお名前もあった。 大澤農林水産課長は娘さんと一緒に。総務課の女性のSさんは、先輩を連れて。 そんな様子を、私にとっての初代農林水産課海岸林担当のSさんは前の日から手放しに喜んでいた。

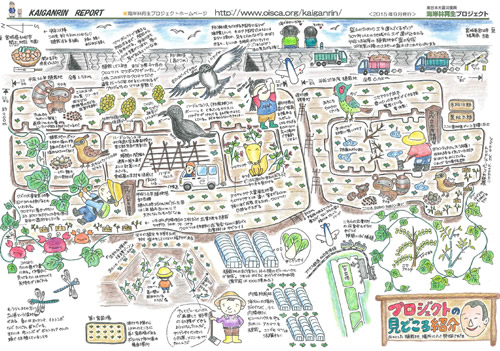

この日は昨年植栽地16ha、全長1.5km、幅200mを、75人が横一列に並び「総点検」した。 去年と同様「お彼岸まで」徹底して草と闘うと決め、今日まで1,400人にご尽力いただいた。 その総仕上げのお題目は「小さなつる草」。 腕章組(3回以上のリピーター)は均等に散っていただき、手本を見せてくれる。 葛と格闘している三浦副市長の姿が印象的だったと、うちの林が言っていた。

「植樹祭だけじゃだめだとずっと思っていました。これからもまた来ます」 (総務課のSさんの力強い眼差しが嬉しかった) 「今日はずっと、今も、感激で涙が出そうです」(三浦副市長) 今日中に完了できるか分からなかった16haの総点検をやり遂げてしまった。 遠くに霞んで見える飛行機の誘導灯までたどり着くと一丸になって。 しかも、自分だけ先に進むのでなく、隣が苦労していたら、助けに行きながら。 つまり、今年と去年の植栽地26haを彼岸までに終わらせました。 10月以降は、更なる総点検と、来年を睨みながらの仕事。 一人でも多くの市職員の方にも、一個人としてオーナーシップや愛着を 持ってもらえるよう、これからも共に頑張りたい。 オイスカが頑張ったと褒めてもらうよりも、 「私は何度もここで頑張った」と思ってもらいたい。 皆さんありがとうございました。

9月19日(土) ボランティア報告 その9 寄附者名プレート

活動の最後、先月設置したばかりの寄附者名プレートをみんなで見に行きました。

個人は1万円、法人は10万円以上のご寄附をくださった方たちの名前を掲げています。

仙台トヨペットの皆さんは会社の名前プレートの前で記念撮影。

同社は、「海岸林再生プロジェクト」だけではなく、オイスカが取り組む国際協力活動にもいつも目を向けてくださっていて、ネパール地震やミャンマーの洪水などの緊急支援募金にも社内で呼び掛けて寄附を取りまとめてくださっています。

「海岸林再生プロジェクト」へはエンジンオイル1リットル当たりの寄附額を決め、積み立てた分を毎月寄附してくださっています。お客さまも一体となった、仙台トヨペットならではの支援です。そして何よりも新入社員を中心に、毎月ボランティアに継続して参加してくださっていること、本当にありがたいです。(夏の暑い間は大変だからと男子社員ばかりの三回でしたが、9月からは女子社員の参加も復活。若い女子が来てくれるとうれしい!!)

どうぞ支援者の皆さん、名前プレートの前で記念撮影をして

ブログや社内報などに使ってください。

9月のボランティアの日の報告はこれで終わりです。

10月も大勢のボランティアさんが参加してくださる予定です(定員を超えました!)。

どうぞ皆さんよろしくお願いします。

9月19日(土) ボランティア報告 その8 ボランティアの先輩

先日もちょっぴり登場しましたが、今日は名取市役所職員のOさんの話題です。

もう何度も参加してくれているOさん。もちろん腕章組。

昨年は大学生でしたが、この春名取市役所に就職。

ボランティアに参加するようになったのは、就職希望の名取市のホームページで

「海岸林再生プロジェクト」のボランティア募集記事を見たのがきっかけでした。

「明日が二次面接」という日にもボランティアに来てくれていました。

(偶然市長も現場に来てくださっていて、周囲の大人たちに促されたOさん、

面接前日に面接官に“ご挨拶”&“アピール”がしっかりできました!)

就職してからも植樹祭やボランティアにも個人で参加してくれている感心な若者です。

今回は市役所からも職員の方々が大勢参加してくださいました。

今回は市役所からも職員の方々が大勢参加してくださいました。

ある女性職員は、Oさんの姿を見て「さすがベテランは格好から違う」「O先輩、いろいろ教えてください!!」とOさんに声をかけていました。

Oさんは、他にはいない大学生ボランティアだったこともあり、社会人ボランティアの皆さんにずいぶんかわいがられていました。昨年末のボランティア忘年会は市役所に就職が決まったお祝いも兼ねて開催されたほど。いつも地元のニコン社員さんが最寄駅からの送迎をしてくれています(ニコンさん結成の“チームN”にはOさんも加わっています。Nikonの社員とNatori市役所のOさんがメンバーなのです)。

この春、就職したての頃は、配属先でお年寄りとの関わりが多く、

「名取弁がわからない」のが一番大変と言っていたのが、

もうすっかり慣れてしまった様子。誰とでもすぐになじんでしまうOさんのこと、

きっと市役所でもかわいがられているのだろうなぁと想像していましたが、

今回その様子がうかがえ嬉しく思いました。

新人ながら頼もしいボランディアの大先輩。

これからも市役所の皆さんを引き連れて(?)ずっとボランティアに

通ってきてもらいたいと思っています。

Oさん、これからもよろしく!

9月19日(土) ボランティア報告 その7 飛行機のおなか

9月19日(土) ボランティア報告 その6 チャリティランナー参加

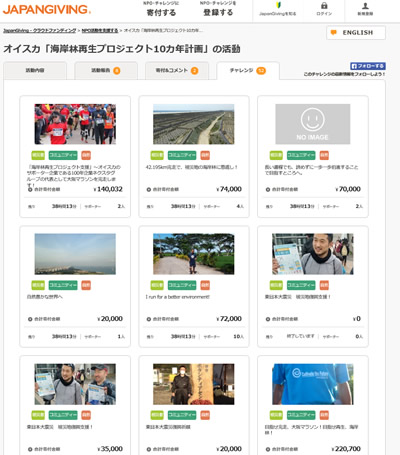

たびたび紹介していますが、チャリティランナーとして

大阪マラソンで42.195キロに挑戦する元インターンの秋山君が

今回もボランティアに参加してくれました。

プロジェクトの立ち上げに携わっていた彼ですから、知らないことはありません。何の打ち合わせがなくとも、スタッフとしてあれやこれやと細やかに動いてくれる心強い存在。彼が来てくれると事務局としては本当に安心できます。

今回はそんな秋山君と一緒にフルマラソンにチャレンジするオイスカ職員もボランティアに参加してくれました。

しかも九州から!オイスカ西日本研修センターの副所長を務める小野です。

チャレンジはこちら→http://japangiving.jp/c/12753

小野はインドネシアなど海外での現場経験も長く、国内内外の研修センターで所長を務めた経験を持つ大ベテラン。私からしたら大大大先輩なのですが、とっても若々しくていつまでもカッコいいオイスカマンです。

昨年11月に西日本研修センターを訪問した時、若手職員に

「来年マラソン走らない??」と声をかけていると、小野副所長の視線が、

「マラソン経験者なんだよね~」「今もジョギングで体鍛えてるんだよね~」と

“走りたいアピール”をしているように感じられ、

声をかけると「走りたい気持ちはあるが、副所長という立場なので」と躊躇している様子。

そこで、翌朝のセンターの朝会で、勝手に手をあげて発言してみました。

そこで、翌朝のセンターの朝会で、勝手に手をあげて発言してみました。

「小野副所長の心は、マラソンにチャレンジしたい気持ちが8割ですが、あとの2割は仕事のことを心配されているようです。ぜひ皆さん、この気持ちを後押ししてください」と。

スタッフ全員が大拍手。これで小野副所長の参加は確実なものとなりました・・・・・・と思っていたのですが、実際にエントリーが始まるころになると「やっぱりここは若いスタッフが」と言い出したのです。11月から小野副所長の挑戦は確実だと思ってきたのにガックリ。それでも若いスタッフが頑張ってくれるというので応援しようと思っていたら、やっぱり走りたかったのですね。「西日本研修センターからは2人でエントリーします」と。

何度も覆りながらもチャレンジを決めてくれた副所長。走る前にプロジェクトを見ておきたいと今回ボランティアに参加してくださいました。いろいろなところをじっくり見て写真を撮り、いろいろな説明を熱心に聞いていた姿が印象的でした。

マラソンチャレンジへの想い、なぜ走ろうと思ったのかを聞いてみると

「そりゃあ走った後のおいしいビールのためでしょ」とひと言。

え?そのため?? 毎日仕事の後のビールはおいしいですが、

42.195キロ走った後のビールの味は格別でしょう。

普段も若手スタッフと一緒にトレーニングをして、

その後お風呂に入り、ビールを飲むのが励みなのだと。

一人ではくじけそうになって10キロが限界だけど、

一緒にトレーニングする仲間がいると20キロでも大丈夫とのこと。

2人とも頑張ってくださいね!

今回の活動後、皆さんにご協力いただきました募金は39503円になりました。

吉田が497円を足してくれ、40000円に。

チャリティランナーへの寄附の受付は今月いっぱいです。

まだ最低寄附金額の70000円に達していなかった秋山君に20000円、

昨年も走ってくださった藤澤さんに5000円、

そしてオイスカ中部日本研修センターの所長、村松に15000円の寄附とさせていただきました。

募金にご協力くださいました皆さん、ありがとうございました。

9月19日(土) ボランティア報告 その5 青空教室

先月のボランティアの日は一日中降り続いた雨で

本当に寒かったのですが、今回は久々の晴れ。

毎回参加してくださっているニコスのSさんと「最近こんな晴れ、なかったね、めずらしいね~」と。

毎回参加してくださっているニコスのSさんと「最近こんな晴れ、なかったね、めずらしいね~」と。

いつもお互い写真係なので、せっかく撮影しても空がどんよりしていると、なんとなく絵にならないと感じているので、久しぶりの青空の写真がうれしい!!

その分、秋とは思えない暑さでしたが。

7月に続き東北学院大学大学院の菊池先生が参加してくださり、

今回もプチ海岸林講座を急きょ開催。

(先生、すごいんです。吉田が事前に先生に直接お願いしていたわけではないのに

ブログで吉田が「菊池先生も参加。講義してもらえるかも」とつぶやいていたのを見て

ちゃ~んと準備してくださっていたのです!! これも阿吽の呼吸!?)

青空教室といえば聞こえはいいですが、昼食後の炎天下。ちょっとだけ倉庫の日陰はあるものの、皆さん暑い中、もちろん先生も立ったまま海岸林の歴史をお話いただきました。

青空教室といえば聞こえはいいですが、昼食後の炎天下。ちょっとだけ倉庫の日陰はあるものの、皆さん暑い中、もちろん先生も立ったまま海岸林の歴史をお話いただきました。

なんとも心強く感じたのは、「今こうして活動しているのも海岸林の歴史を作っていることなのだ」と先生がおっしゃったこと。参加者の皆さんも同じように感じたのではないかと思います。

そして、多くの参加者の方が「先生のレクチャーのおかげでより深く海岸林について理解できた」とおっしゃってくださったこと、うれしかったです。ある方は「いつもは吉田さんの熱い想いと勢いに押されて、説明された内容をすべて分かったように思っちゃってたけど、今日は順序立ててお話いただけて、本当の理解につながった」と喜んでいました。

熱い想いも大事。でも先生のような専門家がきっちりとお話をしてくださることの大切さも改めて実感。

私たちはいつも補完し合ってプロジェクトを進めています。

職人とボランティア。

地元の方々と全国の皆さん。

「名取市海岸林再生の会」とオイスカ。

今回も吉田の想いを菊池先生が補ってくださっていることを強く感じました。

先生、いつもありがとうございます。

これからも心強いサポート、よろしくお願いします。