今年も一つ一つの達成感を積み重ね、喜びを噛みしめた1年でした。

最近もいろいろなことが。

11月のJICA ECO-DRR(森林等生態系を活用した防災減災)の6か国政府職員研修では

なぜこのプロジェクトが研修対象に選ばれたか、とても不思議に思っていました。

答えは研修前夜。海岸防災林の第一人者で、東日本大震災からの再生の頭脳でもある

森林総研東北支所の坂本先生からの推挙だったことを知りました。

「研修生は私が考えていたことよりも多くの事を、とくに社会林業、地域に住む人々

との関わり方、その組織化、また仕事のコスト意識を学んだと思う」とまとめのコメントを

いただき、素直にうれしく思いました。

また、つい先日、県立名取北高校の校長先生、教頭先生、総務部長の先生と面会し、

卒業式前日の2月28日、全校生徒と先生方900人に講演をと依頼を受けました。

大阪マラソン直後、河北新報の記者さんから取材を受けたのですが、

掲載される前から、校長先生と教頭先生から「おめでとうメール」。

掲載後は、「時間があるとき、高校にご足労いただけませんか」と。

何年も前から、北校生を見て「いつか彼らと」と思っていました。

それが今年、植樹祭への参加として具体的なご縁が始まったのですが、

すべて、河北の記者さんの陰の後押しおかげでした。

いま、復興庁の第1回「新しい東北」顕彰に、新しい東北官民連携促進協議会事務局の

みずほ総研から推薦したいとお申し出いただき。東京海上日動火災保険㈱からも同じ

ご連絡をいただきました。

今年は、今までにない講演依頼が多かったし、原稿執筆依頼も明らかに増えました。

年明けはANA総研の計らいで「ていくおふ」という広報誌で活動を紹介させていただきます。ANA全国際線の座席、ラウンジに設置。1月から1か月間です。

寄附者の輪も広がり、目下、誰もが知る外資系企業も支援を検討くださっています。

いま下駄はストックホルムとジュネーブにあります。

いい返答が来ますように。

来年は14ha・70,000本の植付。

保育面積は「化け物」クラス続伸で50haに及びます。支出も雇用もピーク。

Post2020に向け、提言活動も具体化させます。

このプロジェクトの正念場、ヤマ場の年であることは間違いなし。

以上のような「他薦」の期待に応えられるよう、

正月はよく充電して、また気合を入れなおして頑張ります。

私は国際協力団体職員なのに、英語は一切ダメです。

ですが、オイスカのチャンネルを通じて、東北の復興を発信し続けるために

海岸林チームには「国際広報」を担当してくれる人がいます。

普段は東京で海外との仕事をしていても、このプロジェクトとともに歩んでくれています。

まもなく震災から6年。ずっと海外も念頭に仕事してきました。

現場にもこれまで約70ヵ国、300名以上の外国人が「仕事」として視察・研修に来ています。

日本の治山技術(海岸林も治山の内です)は世界トップレベルと信じています。

オイスカの、社会会林業的なプロジェクトの進め方や住民を巻き込む手法や経験の積み重ねも、

私は胸を張れるものだと思っています。

請われれば、国の内外を問わず、互いの技術の研鑽と思って、楽しみながらお受けしてきました。

清藤参事、佐々木統括も同じ考えです。

一方、寄附も収入全体の1割近くを、外資系企業や外国在住の個人からいただいています。

19日も外資系企業に提案に行き、寄附の連絡が海外からありました。

「全体の1割」を目標にしているのも事実です。

つい先日、オイスカ東京フィリピン人職員のグラゼンさんから、

「吉田さん~、そろそろまたグローバルギビングのHPに近況報告を載せたら?」と。

いつも先に声をかけてきます。彼女は6年間で30回は名取に来たと思います。

プロジェクトのキモを最も熟知している外国人です。

グローバルギビングU.S.A&U.K.

https://www.globalgiving.org/projects/restore-100-hectares-of-the-miyagi-coastal-forest/

「クリスマスシーズンだから、早く載せたほうがイイ」とグラゼンさん。

私が日本語で書く。それを訳すのは鈴木昭さん。いつも1日で。

昭さんはフォーリンプレスセンターを定年退職し、オイスカにボランティアに見えたのが2011年4月。

すぐに「海岸林再生プロジェクト」への協力を、と声をかけました。ぜひ手伝いたいと言ってくれました。

二人はオイスカの英語のHPのニュース更新もしてくれます。

先日のJICA ECO-DRR(森林等生態系を活用した防災減災)研修で、二人は目を見張るような

コンビネーションでした。6年の積み重ねと思いました。

オイスカHP英語版

http://www.oisca-international.org/

日本語のブログはまもなく1,400回更新となります。

海外への発信はそこまで行きませんが、コツコツと続けます。

海外へのノウハウのシェアも、コツコツと続けます。

海外からの支援の声が今もあり、海外に「おかげさまで」とお礼のメッセージを

いうことができるのも、二人のおかげです。

プチクロマツファンの休日 神奈川県真鶴にて その3

広報室の林です。

真鶴での活動については既に報告しましたが、

今回参加したボランティアと「海岸林再生プロジェクト」のボランティアの

違い(同じところも含め)をちょっと書き留めてみたいと思います。

まず、ボランティアの集合場所に行くと看板が出ていて

イケメンスタッフ(町の職員さんです)がさわやかに出迎えてくれました。

全然違う!!

うちの現場では吉田が事務所の2階から

「おはようございます!」とお出迎え。

活動の前にプロジェクトの意義など説明があるのは同じです。

集合写真は作業前。

うちの現場ではだいたいいつも作業後に防潮堤の上で撮りますね。

撮影するのを忘れてしまったのですが、

お昼休みはおいしい魚の煮つけが入ったお弁当が配られました。

町からの差し入れで缶コーヒー付き!

「海岸林再生プロジェクト」ではお弁当持参です。

チームに分かれてそれぞれ作業をするのはここも同じ。

そして早く終わったチームは責任者の判断で

少し視察などを入れてみたり。

私のチームは、海まで下って行ったところにある

観音様にお参りをしました。

そして最後は同じようにまとめの時間。

何人かから感想を聞くのも同じです。

皆さん“体験すること”の重要性を口にしていました。

「海岸林再生プロジェクト」のように募金はしませんでした!

それが一番大きな違いでしょうか(笑)

一ボランティアとして参加し、いろいろ勉強になりました。

吉田担当部長のブログに書いてあった“初めて見る動物の食痕らしき、面白いもの”。

これです。

たくさんの松ぼっくりが一か所に集められています。

吉田担当部長が発見し、清藤先生、大槻さんも初めて見たそうです。

なぜ松ぼっくりを一か所に…?と思いつつよく見てみると、

かじったような痕跡が!しかも1つだけではなくほとんどの松ぼっくりに…。

食べ残し??

いろいろ調べてみましたが、なんの動物か分からず…。

リスの食痕はエビフライだし、ネズミもちょっと雑なエビフライらしく…。

トリも食べる種類がいるそうですけど、これ!といったものが見つからず…。

オイスカ本部内からはここでネズミがパーティしたんだよ!という声も。

そんなかわいい光景、見てみたいものです。

このブログを読んだ方が教えてくれることを願っています。

「イチバツサンザン???」

お久しぶりです。

海岸林担当の鈴木です

昨日、子どもに「あと何日学校に行けばいいの?」と聞かれ

え~と・・・と数えてみたら、なんと9日でした!!

いつの間にか月日は流れ2016年もあとわずかですね。

先日、東京都市大学の副学長 吉﨑先生(日本海岸林学会 会長)を清藤先生、吉田、浅野と共に訪ねてきました。

私は普段はプロジェクトの事務関係を担当しているので、海岸林の技術的な話を聞く機会はあまりないため、今回は勉強のために訪問させていただきました。

事前に、吉田から

「今日は イチバツサンザン とかの技術的な話を前半にするから」

と言われ、すぐには漢字が思い当たらず、

「イチバツ散々?」「1×山々?」

資料を見せてもらい、やっとイチバツサンザンが「一伐三残」であることがわかった時には、自分の想像力のなさに思わずくすっと笑ってしまいました。

「一伐三残」とは、「本数調整伐」の一つの手法です。

植栽したクロマツがある程度まで成長した際、成長を妨げないようにするため、ある程度の間隔で伐り、木の間を広げることが本数調整伐です。

「一伐三残」は、本数調整伐の方法のひとつの考え方で、きれいに並んで植えられている木を一列伐採し、三列残すことです。

吉﨑先生のお話を伺う前段階でこの状態ですから、先生の話がチンプンカンプンなのでは!?と不安がよぎりました。

話の内容は、

大きく分けて「盛土」「滞水対策」「本数調整伐」「飛塩調査」などの技術的なもの、

「先代からの知恵の継承」「地域住民の啓発」「気象イベントへの対応」などの啓発的なもの

の2種類でした。

〇啓発的な内容について、興味深かったことは

・海岸林や内陸防風林についての記録がまとまっている地域が少ないので、

「春先に西の方角から冷たい強風が吹くから、農作物へ被害がないよう、西の方角に防風林を育ててきた」

「〇〇の時期には高潮に注意する」

など先人がその土地で苦労してきたことが継承されていかない。

・私の生まれ育った遠州地方にも遠州灘海岸林が存在し、遠州灘沿岸は御前崎から愛知県の伊良湖岬に至る約117kmの海岸でクロマツ林が連なっています。

吉﨑先生によると、遠州灘海岸はいくつかの市と2つの県ににまたがっているため、それぞれの市史には記録が残されているようだが、遠州灘海岸林としての記録が残っていないそう

・伊良湖岬では、後背地の畑でキャベツを栽培しており、クロマツを通して塩分が低下した風がキャベツを甘くするため、地域住民からクロマツを植えて欲しいと要望があった。また広葉樹では鳥が集まり、鳥がキャベツを食べてしまうのでやめてほしいとの要望だった。

一方、遠州灘では、後背地はビニールハウスでの農業のため、風さえ来なければクロマツでも広葉樹でもどちらでもよいとの地域からの声があった

・掛川市で行ったアンケート調査によると、海岸林への思いの強さは海岸からの距離に比例している。海岸からの物理的距離が近い人ほど、海岸林への精神的距離も近い

など、海岸林といっても地域により一律ではなく、地域の歴史とともに守り育てていかなければならないものであることを改めて感じました。

吉﨑先生、2時間にもわたり、質問に丁寧にお答えくださりありがとうございました。

昼食は学生に混じり学食でいただきました。

何十年ぶりかの学食で、少し若返ったような気分でした。

昨日に続き、浅野です。

12月、この時期の現場は寒いです…

ただでさえ寒いのに、この日は風が強くて体感温度はさらに低下。

(ちなみにこの日の最高気温は11℃)

土壌硬度調査をしながら歩いている間に

私の前髪を止めていたピンは3本なくなっていました…。

土に還らないものなのにごめんなさい…。

土壌硬度調査も終わり、最後に広葉樹を見てから車に向かっていると…

ん?なにかがマツを囲んでる。

近づくと大きな石がマツを守るように置いてありました。

私はてっきり吉田担当部長がやったのだと思い聞いてみると、

「オレ、知らね」と。

「でも、せっかくだからもう少し壁っぽくしよう」と

微調整を始める吉田担当部長。

ふむ。吉田担当部長ではないらしい。

誰にせよ、このサイズの石を持ってくるのは大変だったと思います。

(そもそも、どこから持ってきたのだろう?)

マツへの愛ですね。

誰がやってくれたのかは謎ですが、きっとこのマツは元気に育ってくれると思います。

ありがとうございます!

今日は現場にある防風垣のお話。

現場に来たことのある人にはとっても馴染みのある防風垣。

ハードルフェンスとも呼ばれています。

この防風垣、風に対して垣根の前に2m、後ろに8m、明らかな防風効果があります。

ボランティアに来てくれた皆さんには、休憩時に上に乗って効果を実感してもらってます。

子どもにとっては、登ったり中に入ったりできるアスレチックのような…。

そんな防風垣もいつまでも元気ではないようです。

先日、防風垣の色が黒っぽくなっている個所を発見。

これはもしや…と思い、体重をかけてみると”パキッ”(…バキッかも)

案の定、壊れました。(浅野が重すぎるわけではありません、きっと)

最初に設置された防風垣は朽ち始めているので、皆さん上に乗る際にはご注意を。

浅野です。

先日、現場の広葉樹の様子を見に行きました。

すると、何かよく分からないタマゴのようなものがいくつか幹についているのを発見しました!

もちろん私には何かわからなかったのですが、一緒にいた吉田担当部長・

清藤先生・大槻さんにも分からず…。

「カイガラムシに似てるけど、違うなぁ…」

「害があるのかも分からないし…」

「中には一応なんか入ってるけど…」

ということで、調べてみました。

調べた結果はイラガ。漢字で書くと刺蛾。

「蜂熊」「オキクサン」「シバムシ」「キントキ」「デンキムシ」「ヤツガシラ」

「オコゼ」とも言うそうです。

カルシウムを多く含み日本の昆虫がつくる繭の中で最も固い繭を作るそうです。

このイラガ、漢字で刺蛾と書かれるように幼虫には多くのトゲがあり、

刺されると飛び上がるほど痛いそうです。

成虫(蛾)になると無毒で何も食べないらしいです。

もう、繭を作っているので今年度被害が出ることはなさそうです。

夏場に見かけた記憶はないのですが、こんなのがいたんですね。

被害がなくてよかったです。

来年も気を付けていきたいと思います。

プチクロマツファンの休日 神奈川県真鶴にて その2

広報室の林です。ちょっと時間が空いてしまいましたが

神奈川県・真鶴町で実施したモニタリング調査の報告です。

「海岸林再生プロジェクト」ではまだ小さなクロマツの生育調査ですから

こんな感じでクロマツの根元径や樹高などを測定します。

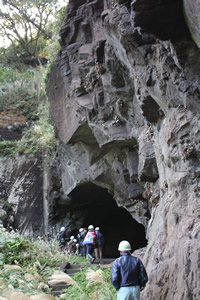

←真鶴の魚つき保安林では、斜面を登って対象地まで行きます。枯れ枝が落ちてきたりすることもありますから、ちゃんとヘルメットを着用して。

←真鶴の魚つき保安林では、斜面を登って対象地まで行きます。枯れ枝が落ちてきたりすることもありますから、ちゃんとヘルメットを着用して。

そして測定はこんな感じ ↓

油性ペンで対象木の測定位置に印がつけてあるので、そこに合わせ、ふたりでメジャーを回して、「198.7」といった具合に読み上げます。ひとりでは抱えきれない大きな木がほとんどなのです。昨年に比べて2㎝以上太っているクロマツもありました。

でもここは、クロマツだけではありません。

スダジイやシロダモなどさまざまな広葉樹が生えています。

場所によって広葉樹が勢いよく太っているのに、

クロマツがほとんど成長していないとか、

広葉樹もクロマツも同じように成長しているといった違いがありました。

指導をしてくださった森林総合研究所の専門家の方から

「このエリアではクロマツの勢いが弱まっている。このままクロマツが枯れ、

広葉樹の森になっていくのが自然な姿だと思われます」

「ここは木に沿うようにツルが伸びている。

50~60年前になにかツルが繁茂するような要因があったのでは?

例えば道路をつくるために一部を伐採し、太陽が差し込むような状況ができたとか」

といった説明がなされました。

ここでの生育調査は、今後、この森をどのように保全していくのかを

検討するために行われたものでした。町の人たちの中には、

長く親しんできた“御林”はクロマツがあってこその森と考える人もいれば、

クロマツも広葉樹も生い茂る森がいいと考える人もいる。

現状では、350年も生きてきたクロマツはそろそろ先行樹種としての役目を終え、

広葉樹の森に移行していく段階であると考えられていた中、

今後の対応を考えるためのデータを集めるのが目的で行われた調査でした。

まだ結論は出ません。

エリアごとに目指すべき“望ましい森”の姿は違うのだろうと思いました。

名取の海岸林も空港に近い北釜地区、漁港に近い閖上地区では

その保全や今後の活用の在り方は全く違ってくるのかもしれません。

江戸時代から人々が育ててきた森が、

300年、400年の時を経て、今を生き将来のふるさとを考える人たちが

この森をどう保全していこうかを考え、取り組んでいる様子に、

時間をさかのぼった人のつながりを感じ、表現のしようのない深い感動を覚えました。

同じ班のベテランMさんは、毎回参加しているのだそう。

理由を尋ねると“御林が好きだから”。

地元の方たちはみんなこの森に親しんで育ってきています。

「調査に参加することで森の中に入り、実際に木に触れることができる」

と、参加の喜びを皆さん異口同音に語っていました。

400年後、名取の人たちが

「なぜここに海岸林があるのか」「どういう経緯でつくられたのか」を

地元の歴史研究者か誰かから話を聞きながら

森の中を散策する会に参加してくれていたら……などと想像してみたり。

楽しいボランティア体験でした!

2012年5月に育苗場で広葉樹播種をして4年半、植栽開始して2年半が経ちました。

本事業に関し、三井物産環境基金からも助成をいただき、最後の補植を行いました。

林野庁と森林総合研究所を通じて播種を依頼された種子も2年半育苗して植付ました。

将来の記録として、クロマツと比較しながら、海岸林における広葉樹植栽についての

我々の考え方を改めて記述いたします。

●まずは「クロマツvs広葉樹」の渦中に

2011年のプロジェクト立ち上げ以降3年は、様々な立場の方から、「クロマツと広葉樹を

ランダムに交ぜて植えるべきないのか」というご意見や、「クロマツは根が浅いから

津波ですべて流された」という事実と違う主張をもとに、マツを排除すべきというご意見、

「近所でドングリを育てているから植えてほしい」という全国からのご依頼などが殺到しました。

私どもは当初から、クロマツの性質などを説明しながら、「この海岸にはクロマツが最強である」

ということを多くの方にご理解いただいたと信じています。

●コストを意識せずに論じられることに辟易

ただ、いわゆる専門家やマスコミを筆頭に、一般市民も含めた共通点として、

「コストと手間への意識はない」と感じました。逆に、いわゆる現場のプロ、事業規模的な実践を

ベースとする人は「いきものの多様性」「樹種論争」の話より、コストや手間にも着目した

議論をします。「いくらかかると思ってるの?」と。否が応でも渦中から逃れられないので、

内々で簡単に算出しましたが、事業規模になればなるほど、まったくもって比較になりません。

●海風と乾風と寒風

当地では2014年の初植栽以降、約37ha、19万本のクロマツを植えてきました。

塩分を多く含む海風最前線の環境下である、波打ち際から400m以内という位置と、

また、山側から秋から春にかけて半年間、乾風と寒風で知られる「蔵王おろし」を

遮るモノのない裸地・荒野です。襟裳岬では約60種類の樹種を試し、そこでの先行樹種としては

クロマツが最適と言う結論を出したように、全国各地も同様に実践を経て選んできたと考えています。

●海岸防災林としてはクロマツ林が最強な理由

クロマツの特徴は、耐塩性、耐貧栄養土壌性、耐酸性、耐乾燥性、深根性です。

風を遮断するのではなく適度に風を通すことが防風効果を上げると言われています。

その効果発揮に相応しいクロマツの葉の形は防風林として、潮風から農業を守るのに

相応しいと考えられています。

オイスカと名取市海岸林再生の会の育苗場では、アミタケ、キンタケ、ショウロなどの

菌根菌が、育苗しているマツの根に付着します。その苗が菌根菌とともに植栽され、

新しく造成された盛土でマツの生長とともに菌も広がるので、キノコと共生し、

その助けを得ながら過酷な環境を生きてゆくというマツの性質が大いに活かされます。

育苗場で自然に菌根菌が根についていることは、ボランティアの方や視察の方にいつも

お見せしております。

●林帯幅の持つ意味

なお、1950年の旧宮城県林業試験場の研究で、「幅200m以上の林帯幅を持つクロマツ海岸林は、

海からの潮風に含まれる空中塩分の97%を濾し取る作用をする」という報告もありました。

また、防風林として風下に対し樹高×20倍の距離に対して防風効果があると言われています。

●津波のみならず、スーパー台風にも対応した備えである

今年は台風が宮城に上陸しましたが、それは観測史上初のことでした。

地球温暖化、気候変動、異常気象の急増は誰の目にも明らかです。津波にも耐えられるという

ことだけでなく、いつ来てもおかしくないスーパー台風や、それと満潮が重なって起きる

高潮への備えと思っています。海岸林の第一の存在意義は防災。森林生態系を活用した

防災インフラです。

●松くい虫のからのリスク回避策

松くい虫対策としても、宮城県は地元産のマツノザイセンチュウ抵抗性クロマツの開発に成功し、

その種子を使って育苗し植えることができます。本当の効果判定は将来を待たねば

なりませんが、松くい虫リスクは低減したと考えています。

●なぜクロマツは津波で倒されたのか

当地では、もとの地盤を約1m掘っただけで地下水があります。

クロマツは4m前後にもなる深根性ですが、常時水に触れては根腐れしますので、

根は地下水を避け、下に伸びるのではなく、地面に沿って横に伸びてしまいました。

林野庁は、津波の圧力にあっさり屈した反省から、地下水位から3.2mの高さとなる盛土を

した上で、クロマツを中心とした海岸林を復旧するという方向性を出しました。

実際に仙台空港の横には、数mの高さがある自然砂丘上のクロマツだけ、津波にも負けず

今も生き残っている場所があり、私たちは2011年5月の陸上踏査でそれを確認しました。

●名取における広葉樹の植栽結果

この3年で植えたクロマツの本数は約19万本。

それに対し、広葉樹は約600本のみ。ごくわずかにとどめています。

種の発芽率と生育率、植栽後の活着率と生育率で比べても大きな開きがあります。

2014年4月(国有林内)、2015年4月(市有林内)に新植を行い、生育率約20%。

大半が芽を出し、開葉するも6月には60%が枯れてしまいます。

植栽箇所は海から最も離れた場所にのみ。混植せず。

クロマツは3年連続で98%以上の生育率をたたき出しています。

●補植は2度も…

今回は国有林、市有林ともに2回目の補植を実施。

補植はいずれも10月中旬に行いました。結果、冬の寒風に耐え、春先の乾風に耐えるも、

6月から蒸散機能不全となり、枯れるものが出始めます。しかし、生育率は60%以上を維持。

広葉樹は秋植が良いという結論です。

●植えている樹種は

本数が多い順から、ケヤキ、ヤマザクラ、コナラ、ウワミズザクラ、オオシマザクラ、

エノキ*、これに各10本程度クリ、スダジイ*、アカガシ*、タブノキ*を。

名取市や仙台市の山から採種、自前で育苗、もしくは購入して植栽しました。

*印は皇居内で採取、森林総合研究所の管理を経て種子が寄贈されました。

しかし、冷蔵保存後、播種前に一晩水につけたところ、浮いてしまった種子もあり、

播種したものの発芽しなかったものが多く、発芽しても多くが枯死する結果でした。

海から1.4kmの防風ネットに囲われた育苗場で、海岸林の環境に似た状態で育苗した結果、

植栽可能な苗になるまで3年半も要しました。

●成績の芳しくないことが自明の広葉樹を、なぜ植えてきたのか

海から最も離れた位置にある国有林の内陸側に、隣接する形で「生物多様性配慮ゾーン」が

設定されそうだという情報が、最終判断の決め手となりました。配慮ゾーンの幅は約30m。

盛土をせず、元の地面をそのまま維持し、植栽もせず自然推移に委ねると決められました。

波打ち際から400m程度の距離なら、樹種を選べば生きるかもしれないと考えました。

せっかく生物多様性に配慮しても、津波から5年半たった今、草が少々茂り、樹木もまばら、

一向に伸びず。そもそも海岸林は防風、防砂、防潮、飛塩・飛砂防止のためのインフラとして

保安林に指定されたもの。林帯幅は少しでも広いほうが良い。

多様性配慮ゾーン設定の趣旨を念頭に置きつつ、海岸沿いの広葉樹として適切かつ、

自生していた樹種を選び、母樹として子孫が配慮ゾーンに及ぶよう、人の力で努力してみよう

という考え方を採ることにしました。

●海から一番距離のある部分だけは複層林を目指して

30年程度先の遠い将来、クロマツを本数調整伐した後、最も内陸部だけは、

高木としてクロマツ、その下の亜高木として広葉樹が実生で自然に育つ可能性を高め、

複層の針葉樹と広葉樹の混交林となるように誘導。ちなみに2013年の襟裳岬視察で、

クロマツ本数調整伐の後、広葉樹の「林間植栽」試験をした結果、非常に成績が悪かった

ということを学びました。

●クロマツと広葉樹を同時期に混植することの是非

また、植栽の際、クロマツと広葉樹を同時期に混植した場合は、日光を非常に欲しがる

「陽樹」のクロマツは、いずれ広葉樹から日光を奪われ、被圧され、枯死します。

混植は一度も考えたことがありません。

●ここで生えては困る広葉樹「ニセアカシア」との闘い

侵略的外来種ワースト100に数えられているニセアカシアの侵入は避けられません。

名取では北端の閖上、南端の北釜地区で目立ちます。強力な生命力と、「アレロパシー」

といい、排他の性質を持つことが特徴です。見過ごせば、いまは善くても将来クロマツは

駆逐されてゆくことになります。根が浅く、幹は柔らかく、30年程度たつと風などで倒れて、

空間を作り、そこから子孫が一気に増殖するのをよく見ます。防風林としては不適当と

考えて、見つけ次第、刈り取るようにしています。佐々木統括は「闘いと思え」とよく言います。