将来はこんな課題も

先日のブログで、枯損木の林内集積について青森の事例を紹介しました。

その時はあまり書かなかったのですが、宮城の場合は松くい虫被害は相当減少したものの、

まったく予断を許さない状態です。枯れた幹を林内に集積したら、発生源になり得ます。

しかし、現状や、コスト面から考えれば、やむを得ないとも考えられます。

また、さらに大きな課題があります。

マツの初期生長に不可欠な「防風垣」をどう処分するかです。

半割丸太ですから、腐るのも早く、2014・15年植栽地ではすでに腐り始めています。

ですが、腐り始めたとはいえ、当分は形をとどめますから、機能は果たし続けます。

人が登らなければいいだけです。そういう意味では耐久年数は10年というところでしょうか。

防風垣だけでなく、静砂垣もあります。

防風垣はボルトがあります。

撤去するにしても、これは分別することになるでしょう。

一度やってみていますが、素人仕事ではできません。錆びていて案外危ないし。

また、大量の防風垣を片付けるというのは、事実上の列状間伐。

これを一連の密度管理にも念頭に置いた計算をしなければなりません。

早目に撤去してよい場所と、ボロボロでも撤去すべきでない場所もあります。

宮城にもいつかバイオマス施設ができるかもしれませんが、今はまだ見通しがないと聞いています。

林野庁とオイスカだけで悩むことではないし、名取だけではなく、全体で考えるべきこと

ですから、課題は早めに頭出しして、皆で知恵を出せば答えは簡単と思っています。

そうすれば、オイスカで費用を出してほしいと、悪い冗談を言う間もなく解決できるはず。

いくら何でも、そこまで言う人はいないと思いますが。

土井亨復興副大臣のご視察

2月9日、土井亨復興副大臣から現場視察のお申し出をいただき、

林野庁仙台森林管理署、宮城県、名取市、再生の会、オイスカという

14名で説明対応しました。復興庁からは副大臣含め計5名。

風もなく、寒くもない日でホッとしました。

ゼロ歳児保育の育苗場から、過去の各年度植栽地をすべて、これからの植栽地も、

そして120年以上の残存クロマツも順々に視察。ご一行は、行政マンとして

ぜひ知ってほしいこと、極めて大事なことに、じっくり耳を傾けてくださった印象です。

本当に良いタイミングに来ていただいたなと説明側一同が思っていると思います。

副大臣が行こうと考えてくださったという日から、わずか7日で実現。

現場実務もさることながら、全体運営システム、寄附、ボランティア、市民・社会との関係

への関心が強かったと感じています。

もう一つ良かったのは、説明側の集結すべき「チーム」が集まったこと。

小さな出来事かもしれませんが、私にとってはこれも縁、これも運。

今日は、「運はまだ逃げていない」と実感しました。

視察が終わったら終わりではなく、始まりにしなくてはならない。

大事なご縁は大切にしたいと思います。

青森県三沢市で、少し珍しい現場を見ました。

津波によって海水が滞水し、徐々に枯れていった松林で、

枯れなかったマツが「疎林化」し、種子を林床に大量に飛ばし、

たくさん光を受けたことで、無数の実生苗となっていました。

青森県庁はそれを「天然下種更新」施業として活かそうとしていました。

施業していた上北森林組合の看板が出ていましたので、電話して聞いてみました。

「林齢は20年程度で、立ったままの枯損木とともに、見込みのない細い松は、

選んで伐採している」と。2011年の津波の後、実生苗は2012~2017年発芽に見えました。

徐々に枯損が進み、林床の光環境がかわり、種子の豊作にうまく当たったのかもしれません。

津波の滞水もそうですが、松くい被害クロマツ林でも考えられることです。

愛知県田原町の伊良湖海岸林で、日本海岸林学会の吉崎会長(東京都市大学副学長)が

試験しているのを見たことがあります。100,000本/haの実生と表示板に記載されていました。

こういう仕事に出くわしたら、それはそれでとても面白いなと思いました。

我々も、海側と内陸側両方の幅30mの生物多様性保護ゾーンに種が自然のチカラで

拡散されて、林帯幅が広がることを期待していますので。

いい学習になりました。

あらためてニセアカシア駆除を考えました

むかしはマツと一緒に植えました。全国で。

これも一つの方法と信じて、未知の方法に挑戦したわけです。

鉱山跡地など、道にも手に負えない場所なども同じです。

海岸林に関しては、残念ながら、結果は思わしくないものでした。

名取でニセアカシアを見ても、先人を恨む気持ちは一度も持ったことはありません。

その頃はまだ先が読めてなかったのです。

技術の向上の過程ではこういうこともあるでしょう。

私たちもそういう過ちを何かで犯していることもあるでしょう。

結論は、徹底駆除以外ありません。

その方法論は単純なものです。少しでも若い木のうちが良し。

除伐時期は、土用の丑の日前後1か月がベスト。

春・秋・冬はやっても逆効果。

伐った小口一つづつに、薬剤塗布。どんなに面倒でも一本一本。

グリホエースなど安いもので十分。

ばらまくように散布でもしたら、枯らさなくていいものまで枯れてしまう。

3年試して、去年の夏から本格的に駆除し始めました。

よく問い合わせがありましたが、以上の通り説明は簡単です。

およそ海岸林に関わる人は、ぜひ身近な場所で職員研修をして、

自分で伐った場所が1年後どうなっているか見届けるのも良いと思います。

現業の仕事ですから、ちょっとは痛い思いもしないと、

林業労働者の苦労などわかるわけありません。

作業道の重要性

山仕事の立場から言えば、海岸林は車が使える作業道が圧倒的に多い。

平地ですから、道を設けやすいのは当然です。東京奥多摩在住の森林組合職員が、

「4m/ha。東京の切り立った山では仕方ない。高性能林業機械など入れられないから、

昔ながらの伐り出し方法ばかり」と宴会で嘆いていたのを覚えています。

片や、宮崎県諸塚村では2007年時点で60m/ha。道を入れられる場所を選んで、

経済林を作ってきたからです。お昼は家に帰って、温かいものが食べられます。

東京や神奈川では、車にたどり着くのに徒歩1時間などざら。屋内で昼食などありえません。

いつも焚火を前に、辛うじて保温の弁当箱で。

「①排水溝 ②防風垣 ③作業道 このインフラが揃わない限り、海岸林は難しい」

襟裳岬海岸林200haを40年来守ってきた、ひだか南部森林組合幹部の言葉です。

「毎年手入れが必要な場所は、重点的に道を増やしています」

そういう場所は300m/ha以上か??正確な距離は分からなかったが

路網が充実しているのは間違いなかった。

では、名取100haはどうか。

設計された林業用作業道は、多目に見て11,000m。

市の自転車道4,000mは、作業道も兼ねて使用可能になる模様。

自転車道を入れれば、ざっくり150m/ha。

最内陸側に道が無いこと(将来松くい虫薬剤地上散布に難儀)と、

パンツ一丁での渡河箇所、盛土上の東西道不足のなど、

難儀することもあると言えばあるのですが、満足しなければと思っています。

海岸林に消火水槽??

視察した日は、創価大学の陸上部が松林の中を練習していました。

火事があったのかな・・・と言った途端、

浅野がブログで触れた通り、消火栓の前の木柵が燃やされていた。

青森の屏風山海岸林でも、敦賀の気比の松原でも、

海岸林に「火気厳禁」「山火事注意」の看板はどこに行っても見られます。

マツの葉は当然燃えやすく、人が来る場所に設置するのは当たり前。

能代の風の松原でも、設置を検討したことがあると。

「(キノコの一種の)ツチクラゲの胞子が反応して、大きな円状に松を枯らす」と

佐々木統括から教わりました。宮城県石巻市海岸林は、かつて「ツチクラゲ病」が

蔓延したと県庁で聞きました。怖いのはこれです。

ちょっと焚火して、ちゃんと消しますではすみません。

ネットで調べてみると、数年かけて拡大。茨城以北の太平洋岸、山口以北の日本海岸に

菌は生育。40度でも12時間、45度なら4時間で胞子が拡散する。

クロマツ・アカマツ・カラマツ・トウヒ林は被害にあう。

牛糞のような形のキノコ・・・

そういえば警察官に聞いた話ですが、「んー、ボヤと首つりあったね」。

震災前の、名取とその周辺の海岸林のことです。

地元高校の美術部に看板デザイン書いてもらって、協力呼びかけようかな。

実は、空港北の内陸防風林(共有林)の再生を協力したのに、

ゴミ燃やしの延焼で250本ぐらい枯れたこともありました。

燃えた跡、今も残ってます。空港のフェンスも焦がされてました。

本来、森林法、消防法、航空法違反です。

不法投棄

「ゴミが増えるなら、車止めも考えねばなりませんね」(行政当局ご担当)

現実としては、ゴミ以外のことも含めて、車止めは不可欠でしょう。

まだ大したことありませんが、個建て住宅の庭にあるような物干し竿・支柱一式、

大量の発泡スチロール、錆びた鉄くずなど大型ゴミや、包丁・カッターもありました。

「また拾ってきたの~」と再生の会の人たちも呆れています。

目に余るものは市役所に報告していますが、巡視の度に拾うのも馬鹿馬鹿しくなります。

処分場に持ち込んで、お金を払って・・・海岸林担当女子は、ひどく怒っていました。

育毛剤と滋養強壮剤が大量に捨てられていた時は、真っ先に僕が疑われました。

静砂垣にひどい落書きもありましたが、消したり過剰反応しないことにしています。

調子に乗るだけだから。

官民連携、市民参加・啓発活動を行っている松原に共通するのはゴミがないこと。

能代市の風の松原、唐津市の虹ノ松原などは、まったくゴミを見ない。

これから復旧工事が終息した後は、徐々に海に来る人が増えるでしょう。

捨てる気にならないような現場の雰囲気をつくってゆきます。

2月8日、UAゼンセン幹部・ご担当の方の視察対応がありました。

「UAゼンセンって?」

いくら「幹部」という人でも、畑違いの行政だと、こういうリアクションも無理もないですが、

私の立場から言えば、何度説明しても聞き流してきた証拠。

素直なリアクション過ぎてショックでした。慣れてますが。完全に私の努力不足。

ですが、何年担当しても、そもそも関心がない人につける薬はないのですが。

説明するまでもなく、日本一組合員の多い産業別労組です。

傘下には、流通、繊維、百貨店、食品、スポーツ、テーマパークなど様々な企業労組が。

オイスカは1996年から海外協力、とくにバングラデシュ、現在はフィリピンルソン島の

マングローブ植林プロジェクト、世界各国での「子供の森」計画をご支援いただいていますが、

海岸林にも「気合の入った」組織的協力をいただいています。

毎年2千人が集まる定期大会では、毎年会長挨拶に織り込まれ、組合報、組合誌には

カラー写真付きで大きく紹介され、ボランティア募集は傘下組合にくまなく送られ、

去年は参加者急増。240人以上の8時間従事ボランティアが全国から。

UAゼンセン前会長で、現在、連合の逢見事務局長代行も3年前に8時間仕事してくださいました。

参加者は目的意識も、リピート率も高く、その後、個人で来るようになる方もいれば、

単組独自で参画する組合も10を下りません。どんどん広がっています。

最近の用語に「関係人口」「交流人口」、それによる地域活性化とよく語られますが、

そういう意味でも極めて大きな貢献です。

先月末、「中央委員会」という1千人が集まる会議でビデオ上映して下さったとのこと。

あわせて東京の本部事務所では朝礼で全職員が見たそうです。

物事なんでも、本気ならこうやって努力しますよね。

海岸林再生を支えてくれたのは誰なの?

これを責任もって伝え続けねばなりません。

肝に銘じて将来を考えていきます。

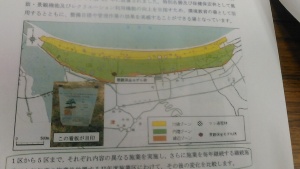

目標林型とゾーンニング

強靭なインフラとしての海岸防災林とは?

これからは、樹高に対し葉をつけている割合(樹冠長比)、樹高と胸高直径(形状比)など、

モニタリングを通じ、生長や変化に応じた「順応的管理」を経て、最前列こそ本数調整伐

(間伐)をする流れとなるやに思います。幹の太さ、旺盛な葉の茂り、逞しさが指標となります。

そのためにはまず、徹底した下刈、そしてつる切りと除伐。ニセアカシアなど、もってのほか。

活かすべきマツ林内に出てきた広葉樹を活かすかどうかは、まだ先の先の話です。

松が広葉樹に背丈で抜かれ「下っ木」にならないように、高木層として圧倒的に差をつけてから、

活かすべき広葉樹を考えるのが基本となると思います。

どんな目標林型、どんなゾーンニングに?

海側最前列50mほどは、飛塩・強風に対して、後列の林を守る「犠牲木」としての機能も期待されます。

塩のストレスが高く、最内陸部に比べれば樹高は稼げないでしょう。

広葉樹はどんなに時間がたっても、生きていくのは難しいと思いますが、

仮に出てくるものがあったら、耐塩性最強のマツの日光が奪われぬよう、

侵入するものから守らねばなりません。少なくとも最前列はクロマツ純林を目指します。

日本海側などと違い、名取の風環境であれば、むかしの禁伐の考えでなく、

本数調整伐を行っていくことになると私は考えます。

最前列の背後地に関しては?

幾度かの本数調整伐を経て、将来的には最内陸部は高木層にクロマツ、亜高木・低木層に

実生で生えた広葉樹を活かします。樹間植栽は成績が悪く、私には植栽は考えられません。

目下、最後列に600本程度、敢えて広葉樹を植えましたが、そういう先々の母樹と

なればいいなと思います。母樹がなければ、なかなか望ましい広葉樹は出てこないでしょう。

広葉樹との共存施業は、現実的な課題として各地で取り組まれています。

クロマツの純林でなくても、防災林機能は果たせるのですが、

いきなり砂浜、いきなり海沿い最前線、いきなり海風や蔵王おろしが吹き付ける環境、

その過酷な裸地の環境に、最内陸側であっても、すぐには広葉樹は不可能です。

しかし、松が成長してくると、松に守られる環境を頼って、次の樹木が寄ってきます。

それにも一定期間が必要です。時間差をつけ、マツの下に生えてくる広葉樹を活かすという

世代をまたぐ、長い計画性が必要になります。

以上は私の意見で、関係する方たちとじっくり意見を交わしたいと思います。

森づくりはスケールの大きな子育て。どんな子どもに、そしてどんな大人になってほしいか、

とても楽しみにしている意見交換が楽しみです。