さまざまな視察対応は、今も年200名弱。

一時の3分の1に減っていますが、人数が減ったこと自体は何とも思っていません。

それに代わって、国内外からのプロの視察は増えています。

先日は復興庁幹部、去年は海外政府職員、オイスカタイ総局、フィリピン総局。

来月は津波の時の林野庁次官で、のち長官の4回目の視察。その一行50名。

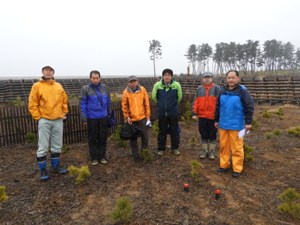

3月8日、森林総合研究所の本所(筑波)と東北支所(盛岡)からの調査チーム6名が

新年度実施の調査の下見。調査の名称は(正式には分からないのですが、文書によると・・・)

「根系成長確保による高い津波耐性を特長とする盛土を伴う海岸林造成の技術的指針の策定」

のための「造成後の海岸林生育基盤盛土の実態把握」のための試験、ということなんだと思います。

来週は同じく森林総研3名と名古屋大学大学院の別調査チーム。

「目的は、今回のチームと一部は同じで一部は違う」と聞きました。

なんとなくですが・・・わかりました(笑)

調査地に選んでいただき、知見を直に参考にできることはプラスです。

ですが、鵜呑みにしないように、自分たちを強く戒めなければなりません。

7年の間、佐々木統括から、いつも厳命されています。

とは言っても、ご一緒させていただき、意見を交わすことはすごく楽しみです。

今回は植栽地全体の概況理解のため、代表的ポイントや特殊な箇所、

土壌・排水・生育状況の観点で、極端に良い場所、平均的な場所、極端に悪い場所、

元の地盤が残る海岸林最前部と最後部も、今年の植栽前の盛土も、

乗って降りてを繰り返し、考えておいた場所をご案内。

午前中は別の場所で作業してたと思うので、さらに2時間半。寒かっただろうな・・・

我々のモニタリングの基礎データ、役立つと思います。

調査に関わっていただいた多くのボランティアの皆さんに報告したいです。

そもそも私たちは今、海岸防災林造成400年史に例がない、

前代未聞の事業規模の、人工盛土の上が植栽地。

非常に貴重な素材。知見を残す、その一端でお役に立ちたいです。

Behind the camera ~宮城8年目。たくさんの人を思い出しながら~

オイスカ宮城県支部は、仙台駅から徒歩10分。

総合商社カメイ株式会社の協力で、一等地のオフィスビルの一室をお借りしています。

1階にはFM局のスタジオがあり、窓越しに見える出演ゲストを見る人が絶えない場所です。

7年以上宮城に来ていますが、200回とは言いませんが、どう考えても100回は来た勘定。

「止まり木と思って、コーヒー飲みに来な」

1994年、新人駆け出しのころ、経団連自然保護基金の初代事務局長代行の古武さん

(いまオイスカ会員、首都圏支部役員)から言っていただきました。

「止まり木」。いいこと教わりました。

失礼ながら、いま、宮城県支部は私の止まり木でもあります。

おやつを食べながら、支部で購入している河北新報の「まとめ読み」も時々します。

オイスカ創立60周年の2021年に、宮城県支部は40周年を迎えます。

今年度、震災前と比べて会員数は倍増。200件を超えました。その原動力はチーム力。

会員の会合出席率、活動参加率など、直接接触率の高さは支部事務局の特長。

目に見えない地力があったから会員倍増に至ったと思います。

オイスカ職員が海岸林の現場に来る時は、時間が許す限り入れ替わり立ち代わり

支部に立ち寄り、ちょっとしたパソコンの操作から何から、なにか役に立とうと。

宮城に来れない本部職員も、日常業務の電話などのやり取りで、

温かく、尊敬と敬意に溢れた対応をしてくれます。

本部と支部のコミュニケーションの濃度は理想に近い。

「Behind the camera」

カメラに写らない部分。

故見原アイサ オイスカタイ事務局長がよく言っていた言葉。

2011年、もしオイスカが昔から存在しなかったら?

また、宮城に支部が無かったら? 海岸林再生プロジェクトは存在しないはず。

来週12日、オイスカでは全国支部会長・事務局長会議があります。

私はその進行をさせていただく役割になっていますが、震災から8年目に入るいま、

オイスカ宮城県支部に限らず、全国の支部、そして推進協議会という地方組織、

そして、わが同僚職員の力添えをあらためて振り返りながら、

3月11日までの1週間の出張をこなし、全国会議に出たいと思います。

復興8年目に入ります。

今回の出張は、あらためて多くの人のことを想いながら・・・と決めています。

植栽準備、本格的に始まる

3月7日、名取事務所では国・県・市・再生の会・オイスカの第1回情報交換会。

私にとっては待ちわびた、とても大きな一歩。ようやく辿り着きました。

会議は会議。でも、ワクワクする会議というのも我ながら可笑しい。

と同時に、再生の会育苗場では4~5人出勤。

新しい倉庫内の棚・床づくり、荷物の移動を終え、来月の植栽準備開始。

今日も寒い。でも、冬は終わった。いよいよ戦闘態勢。

まずは根切り。

コンテナの底から這い出した根は、地面にびっちり着いている。

地面からコンテナを剥がす。わりと力仕事なんです。

そして出荷の際、コンテナからスムーズに苗を取り出せるように、

底からはみ出た根を切り取る。24本入りコンテナを3750個分。

明日から雨。来週一杯かかるかもしれません。

「もういい加減、年だから・・・」

私が知っているだけで大きく2回、つい最近のを入れると3回「引退表明」した方が、

今年も来てくれることになった。引退表明は育苗の流れの「年中行事」??

カメラを後ろに隠しても、私が歩いていくだけで、「写真はいらないよー」と声がかかる。

「肖像権いただきます!」それでも撮ることもみんな知っている。

久々の圃場でのコミュニケーション。

「400年前もこうやって根切りしたのかな?」と菊池さん。

「最初の頃はしなかったかもしれませんね。経験を経て切るようになったと私は思います。

伊達家の古文書に、名取には苗畑があったと書いてあるそうですよ」と私。

名取=苗畑。

400年を経ても受け継がれた遺伝子かもしれません。

2015年植栽地、一部枯損の可能性をどう考えるか

2月25日「枯損の可能性」がある箇所等を実踏。

26日、佐々木統括と対応を話し合い、翌日、松島森林総合と実踏。

襟裳岬で勉強したことが役に立つ。ひだか南森林組合の木村参事にも相談した。

大騒ぎすることではないのですが、私にとっては大変考えさせられる出来事。

今後の参考として状況を記録したい。

【現状】

・航空機誘導灯南の2015年植栽地、海側最前列幅60m×全長500m(3ha)に「集中」。

・高さ7.2mの防潮堤からの距離70m~130m。

・植栽から3年半。平均樹高75㎝。裸苗。

・その箇所以外の同年植栽地には、裸苗・コンテナ苗があるものの、傾斜には至っていない。、

しかし、裸苗・コンテナ苗ともに相当「回された」形跡がある。

・白味がかった薄緑色に変色。一見してわかる。まだ枯死には至っていない。

・倒伏に至らず傾斜した状態。方向はまちまち。南東・北西から倒されたものが多い。

・10月末に爆弾低気圧あり。11月の実踏では、傾斜の様子なし。1月末実踏で発見。

・本数的には1%を下回る。手で抜けそうなのはごく少数。

・この場所は、2015年秋の竜巻が通過し、防風垣が飛ばされた場所のやや南。

・植えてから4・5年、樹高が1m~1.2m程度になるまでは、風で回されやすい。

(ひだか南森林組合 木村参事)

【吉田の考察】

・赤く変色していない。乾風・寒風害とは違うのでは?

・裸苗とコンテナ苗の違いで被害を受けるということではないのでは?

・地上部の生長に比べて、根の生長は滞水・多湿による側根発達不良。

すなわち、地上部と地下部がアンバランス。

それに爆弾低気圧による強風が重なって断根したか?

・防潮堤の高さ7m。×10倍~15倍の距離を超えると、防潮堤による「防風効果」は

なくなり、かえって強風域になり、縦に渦を巻くような状態になるのでは?

・初植栽後これまでは、秋以降の爆弾低気圧が軽度で、天候にたまたま恵まれていただけ。

【対応】

・もともと5,100本/ha植えてある。「100本枯れても大丈夫」とあらためて考える。

早目に本数調整したと思えばよい。(本数管理的には250本枯れても大丈夫)

・ただ、複数一体的に枯損する可能性がある場所は、どれか必ず残るよう「養生」する。

・ミニユンボなど小型重機を入れて排水溝を養生するのは我々の協定を逸脱するので、

あくまでも人力で「排水溝掘り返し」「溝切り」「根踏み」を、

3月9日の住友化学労組、17日のボランティアの日に行う。

3月1日、低気圧が通過。最大瞬間風速30.3m/s、西南西、最大風速20.2、

最多風向東南東、降水量26.5㎜。5日も雨。合わせて45㎜。

6日、私より先に名取入りし、わずかな時間を縫って歩いてくれた

浅野さんの速報では「目立った被害はなさそう」とのこと。

3月上旬の雨は私たちにとって好都合。養生しやすい。

9日の住友化学労組、17日のボランティアの日(だいぶ人が足らない)、

こういう時はボランティアの機動力。前に竜巻被害の時もマルエツ労組さんが

全部片づけてくれたなあ。

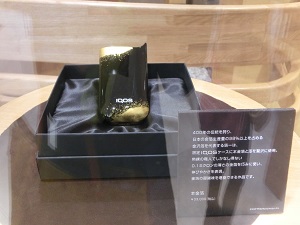

すごいよIQOSストア!

こんにちは

海岸林担当の鈴木です。

海岸林の支援者向けに年2回発行しているKAIGANRIN REPORTの取材のため、

先日、IQOS(アイコス)ストア 銀座店に行ってきました。

タバコに縁のない方には、IQOSって??? とピンとこないかと思いますが、喫煙者にはお馴染みですね

タバコに縁のない私にはこんな機会でもなければ足を踏み入れることもない場所です。

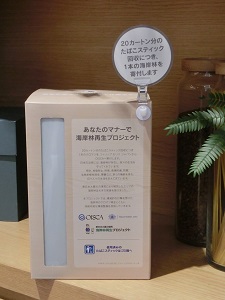

海岸林HPのインフォメーションでも紹介していますが、

IQOSを販売しているフィリップ モリス ジャパンさんが

たばこスティックのポイ捨て防止を通した環境美化活動の一環として、

「あなたのマナーで海岸林再生プロジェクト」と題してプロジェクトをご支援くださっています。

アイコスストアにはIQOSヒートスティックの回収ボックスが設置してあり、

回収ボックスひと箱で4000本のヒートスティックが回収でき、

いっぱいになると2000円を会社がご寄附くださいます。

アイコスストア 銀座店に行ってみてびっくりしたことがいくつか・・・

その1 11時のオープン前に行列が!

海外からの観光客と思われる方々、サラリーマン風の男性などなど

IQOSって人気があるんだなぁ・・・

その2 内装の美しさ!木を曲げてカーブした階段の手すり

なんだか落ち着く空間・・・タバコのもくもく煙ったイメージとはかけ離れ、とってもおしゃれな空間です。

内装に木が使われていることもあり、落ち着きます。

その3 漆を塗装したIQOSケース、33,000円!

紙巻タバコは紙製の箱に入っているので、中身がなくなったら捨てるというイメージが強いのですが、

IQOSには専用のおしゃれなケースがあるので、ファッションの一部になったかのようです。

スマホ・時計・IQOSと同じ並びなのかな~

その4 落ち着いた雰囲気のラウンジ

会員であれば自由に出入りできるラウンジ。

休憩や待ち時間に訪れ、仕事をしていくサラリーマンも多いそう

コーヒーが一杯無料で!しかも、コーヒーのドリップマシンは世界でも数台しかない貴重なマシンのようです。

コーヒーが苦手な私は味わうことができませんでしたが、きっとかなりおいしいと思います!

なんだかアイコスストアの宣伝のようになってしまいましたね(^^;)

銀座店では平日の来店客が500人

平均滞在時間30分ほど

その間、IQOSをひとり2本ずつ吸うとすると、一日で1000本のスティックがたまることになります。

4日で回収ボックスがいっぱいになり2000円の寄附!

1ヵ月で15,000円・・・

全国10ヵ所のIQOSストアで実施してくださっているので、かなりになります。

当初は、キャンペーン期間は2017年11月1日~2018年3月31日までの予定でしたが、

予想を上回る回収量があったため、回収ボックス設置場所を増やし、

期間も延長してキャンペーンを行ってくださるそうです。

ご支援くださる企業や団体のみなさんは、それぞれが持つ商品などを活用して、社会貢献活動としてご寄附くださっています。

本当にありがたく思っています。

民間からの寄附だけで、これだけの事業をすることができているのも支援くださる多くのみなさんのおかげです。

「つなげ」「知恵を出せ」

東京ではスタッフが恒例のダイレクトメール準備などなど、頑張っています。

僕も頑張らなくちゃ。22日から6日間宮城に出張してきました。仕事はさまざま。

名取事務所に着いて、すぐ現場へ。妙に穏やかな天気。

今年の植栽地の一部と、2019年・2020年の植栽予定地8haほどの、

工区毎の境界をすべて辿って確認するのが、真っ先にやるべき仕事。

今後は今までと違う点ばかり。植える前にやらなければならないことがたくさん。

不法投棄ゴミもあるし、割れたガラス、樹齢100年近い木の枯損木は散乱。

ニセアカシア・クズ・篠竹はびっしり。作業道はどう考えようか・・・

要望事項をまとめ、国・県・市の皆さんと誰がどうやるのか話し合いながら、

数ヵ月以内に最低限をまとめ、一緒に一歩一歩進みたいと思います。

3時間歩きましたが、半分しか終わりませんでした。

明日は8時前に現場に着いて、2時間以内で終わらせます。

10:30からはBS朝日の取材。

午後は役所回り。足で稼いだ情報をシェアせねば。

今年からは今までの倍以上、「つなぐ仕事」が増えるはず。

オイスカは、NGOとしての存在意義、真価が試されています。

「つなげ」「知恵を出せ」 そう思うばかり。

「(育苗場では)西の苗は赤くなる。注意しなくちゃ」と統括は言います。

育苗場には、4月末に植える徳島県産と香川県産があります。

また、ほんの若干、岡山・香川県産1・2コンテナ分の「留年組」が、赤く変色しています。

気になっているのは、西日本苗の植栽後。

2017年植栽地には、岡山県・香川県産マツノザイセンチュウ抵抗性クロマツがあります。

先月も見たし、大丈夫と聞いていても自分の目で確かめたく。

全体的には大丈夫。

敢えて言えば、先月23日に比べ、岡山の苗は葉の一部が赤く変色する傾向がありました。

だから何だ?見てどうする?と言われても何もできないのですが注視しようと思います。

林業種苗法的には、太平洋側であれば西日本の種子でも良いことになっていますが、

今年は寒気が厳しいので気になります。

そろそろ、気象データや長期予報など、気にする頻度が増える時期です。

宮城のサクラの開花は平年並みという情報も出ました。

突然の倒伏(数は僅かですが)

2月10日、2018年の植栽地の工事完成状況と、これまでの植栽地の気になる場所を

徹底的に見て歩きました。やはり、気になることは、次から次へ増えるだけ・・・

とくに、2015年の現場は4時間かけて歩きました。

根踏みの必要性を自分なりに点検するために。

1月22日に積雪19㎝があったものの、それ以降5㎜以上の雨はない乾燥期。

一番寒い時期。朝から歩いたが、霜柱はなかった。

調査地No7、11月のモニタリング調査以降見ておらず、色々な意味で気になる場所。

名取第4工区、2014年植栽地、種苗組合から購入した苗。多湿も多湿の場所。

最初から生長が悪い。調査が間違っているのかもしれないがかなり酸性土壌。

雑草はほとんど生えないが、今年は突然葦か発生した。

2014年に植栽した、名取3・4区の中央部は枯れ上がりと落葉が多い場所。

海側、内陸側はまったくそんなことないが、中央部だけ。皆がいつも気にする場所。

ん??

苗が何本か倒れている。生きてはいますが。

11月に清藤先生と来たが、そんなことなかった。

引っ張ったら抜けるかもしれない。現状いじらず、来週佐々木統括に報告しよう。

この時期にこんなにコケが生えるものか??何のコケ?赤いなあ。調べよう。

その周りの名取4工区はどうだ?

90m南で、同じように何本か倒れている場所が。生きてはいますが、変色。

根腐れ、根が張っていないのは確実。でもなぜ、植えて4年目のこの時期に?

4年目となれば、さすがに大きくなってきます。

上部成長して頭が重くなり、根腐れした根とのバランスが崩れたのでしょう。

作業道沿いに目印設置。

最初が順調でも、何年か経って急に枯れることもあります。

小さな苗というより、植えてから数年の、ちょっと大きくなった苗が気になっていました。

とにかく、一にも二にも足で稼いで、観察。大したことあるかないか見分ける能力が足りません。

できることをすればいい。杞憂に終わればそれも経験。

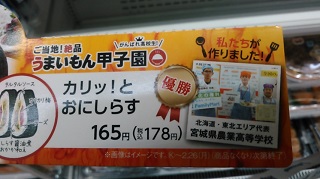

限定販売。 ぜひ「ファミマ」のおにぎりコーナーに!

地元駅から自宅の間ににファミマは2件。

昨日は3件、のべ10件近く全部売り切れで・・・

出勤途中、吉祥寺駅前のファミマでやっとゲット。

早くも財布が悲しいけど、3つあったので全部買って。

店員さんに不思議そうな目で見られ。

「カリッと おにしらす」 品名です。

職場の人たちに食べてもらいました。

「いろんな味がする」「おばさんには塩分が強い」

「おいしい!」(若い女性職員)「もう少しご飯を食べたくなる」

もともと名取事務所兼育苗場から500mのところにあって、

津波で10㎞以上内陸に移転した宮城県立農業高校の生徒さんが、

閖上の水産加工会社の依頼で考えたシラスの新しい食べ方が、

「ご当地!絶品 うまいもん甲子園」で全国優勝。

ファミマに採用されて、北海道を除く全国で、限定販売されています。

閖上だけでは足らないから全国のシラスを使っているそうですが、

予定数が終わったらおしまい。でも、全国優勝ってすごいですね。

これまで国内太平洋側で採れるシラス(主にカタクチイワシの稚魚)の北限は、

福島沖と言われていたそうですが、2017年7月から宮城沖での操業も認められ、

相馬や浪江から移った水産加工会社が名取の会社とともに、

「北限のシラス」として赤貝に続くブランドを目指しています。

もう一言。

ファミマのおにぎりには「ベルマーク」がついてます。

切り取って是非オイスカに送ってください。1点が1円相当。

「子供の森」計画で使わせていただきます。

我が家は意外なところで言いつけを守って、1年で地味に335点集めました。

前年比2.7倍。

将来はこんな課題も

先日のブログで、枯損木の林内集積について青森の事例を紹介しました。

その時はあまり書かなかったのですが、宮城の場合は松くい虫被害は相当減少したものの、

まったく予断を許さない状態です。枯れた幹を林内に集積したら、発生源になり得ます。

しかし、現状や、コスト面から考えれば、やむを得ないとも考えられます。

また、さらに大きな課題があります。

マツの初期生長に不可欠な「防風垣」をどう処分するかです。

半割丸太ですから、腐るのも早く、2014・15年植栽地ではすでに腐り始めています。

ですが、腐り始めたとはいえ、当分は形をとどめますから、機能は果たし続けます。

人が登らなければいいだけです。そういう意味では耐久年数は10年というところでしょうか。

防風垣だけでなく、静砂垣もあります。

防風垣はボルトがあります。

撤去するにしても、これは分別することになるでしょう。

一度やってみていますが、素人仕事ではできません。錆びていて案外危ないし。

また、大量の防風垣を片付けるというのは、事実上の列状間伐。

これを一連の密度管理にも念頭に置いた計算をしなければなりません。

早目に撤去してよい場所と、ボロボロでも撤去すべきでない場所もあります。

宮城にもいつかバイオマス施設ができるかもしれませんが、今はまだ見通しがないと聞いています。

林野庁とオイスカだけで悩むことではないし、名取だけではなく、全体で考えるべきこと

ですから、課題は早めに頭出しして、皆で知恵を出せば答えは簡単と思っています。

そうすれば、オイスカで費用を出してほしいと、悪い冗談を言う間もなく解決できるはず。

いくら何でも、そこまで言う人はいないと思いますが。