おいしいおいしいお差し入れ

たびたび浅野です。

最後のボランティアの日の前の週、リピーターのMさんから「何人来るの??」という質問が…。

そのあと東京の事務所にいた吉田さんへ電話が。

吉:あーじゃあ、こっちでもなんか準備しましょうか?

M:・・・・・・(聞こえない)

吉:鍋とか準備しますよ!

M:・・・・・・(聞こえない)

私とパートの和代さんは…

「絶対Mさんからの電話だよー」「鍋?スープ??」「なんだなんだ?」

と大きめの声でひそひそ。

結局何があるのか教えてもらえないまま当日に…。

聞いてないのでしっかりお昼ご飯を買って…。

吉:じゃあ、Mさんは午前は料理で!よろしくお願いします!!

みんな:???

吉:今日はMさんからお鍋の差し入れがあります!

みんな:!!!すごーい!楽しみー

吉:補助いりますよね??

Sさん:やりましょうか?

ということで2人は午前中、お鍋づくりになりました。

午前のモニタリングが終わり、事務所に帰ると…。

いい香りー。トン汁?芋煮??みんないろんな表現をしていましたが、

みんなでおいしくいただきました!!

野菜は全部Mさんの菜園でとれたもの。

お昼休みの途中に名取市海岸林再生の会の鈴木会長が来られ、

再生の会の近況報告、リピーターの皆さんへ感謝の気持ちを伝えられました。

リピーターの皆さん、来年もよろしくお願いします。

Mさん、Sさん、本当にありがとうございました!!

防寒ならぬ防チクチク

こんにちは、浅野です。

11月17日のボランティアの日のこと…。

樹高の高いマツのモニタリングするのは一苦労。

枝と枝に遮られ、入林するのもままならず…。

そんな中、さすがはリピーター!ずかずかと入っていきます。

簡単に入っていっているように見えますが、痛いんです!!

ある葉は腕を…ある葉は足を…そしてある葉は顔や目を狙ってくるのです。

私もマツの中に入り、モニタリングをしてきました。

ちびの私が学んだことは背の高い人の後ろを進んではいけないと…。

前の人が避けた枝が戻ってくる位置が顔面なのです。2回ほど直撃しました…。

大体のモニタリングが終わり、ゴミ拾いに行こうとしていると、

マツの中に真っ黒な人が…。

声をかけてみると…

ここでなければ捕まってしまいそうな装い…。

防寒のために持ってきていたニット帽とネックウォーマー。

この日は防チクチクに役立ったようです。

広浦沿いの低地部分、特に多湿地帯限定で、昨年からヤナギ科が多数侵入しています。

ヤナギ科は、クロマツが大きくなるまで、当然、林内では下刈・除伐対象。

名取市海岸林の南半分では、これまでほぼ見かけません。

2016年時点で、クロマツ林内では、300種類以上の草や樹木が確認されています。

その中でもヤナギ科と思われるものの種類が多い。

協定区外で、3mぐらいになった外来種ウラジロハコヤナギ(ギンドロ)も1本発見。

とにかく根が浅い。水平根。

これでは海岸防災林には適さない。

萌芽力も強い。

上に伸びてくるので、下刈で確実に刈られますが、萌芽してきます。

「ここはヤナギしか生えない」という場所があり、試しに移植してみましたが、

森林組合の作業班に伝えるのも忘れるぐらいなので、刈られてしまった(笑)

私は、どれがヤナギ科かぜんぜんわからないので、追々の宿題にします。

今年最後のボランティアの日

こんにちは、浅野です。

11月17日に今年最後のボランティアの日を行いました!

参加者は午前26名、午後35名。全員リピーターです。

内容は色々と予告されていた通り。

午前は6班に分かれてモニタリングでした。

26ヵ所の調査プロットを設けそれぞれ50本ずつ樹高と根元径を測ります。

(伸びすぎていて根元径が測れないところは胸高直径を測りました)

今回はいつもの2mポールやメジャーで測れないことが分かっていたので、

オイスカ東京本部 国内環境チームから最大9m?測ることができる

ポール(正しくは測桿:ソッカンといいます)を借りて持っていきました。

(吉田さんは買う気満々です)

午後はモニタリングの続きとゴミ拾い。

全員が一番成長のいいエリアに集結してプロット以外のところも測りました。

マツの葉のチクチクに苦戦しながらもしっかりと調査ができました。

その中で一番樹高が高かったのは397㎝のマツ。

2014年の4月に植えたものなので4年半で約4mになりました。

同じ時期に植えても1mにも満たないマツが多いエリアもあるので一概には言えませんが、

1番成長のいいエリアは平均樹高が3m前後のようです。

ゴミ拾いは1時間半程度でゴミ袋が約50袋。その他にガラスや陶器、タイヤやソファーなど…。

詳しくは大和田さんがブログに書いてくれますが、明らかな不法投棄も見受けられました。

今後の対策を真剣に考えなければいけません。

参加してくださった皆さん、ありがとうございました。

マツの成長を感じるとともに課題も共有できたのではないかなと思います。

来年のボランティアの日のスタートは3月です。

詳しい日程等は年内に当ホームページに掲載予定です。

今年も1年ありがとうございました!!また来年もお待ちしています!

モニタリング調査地の写真管理

11月10・11日、前日に雨が降って日曜日に食い込んでしまったけど、

毎年1回恒例のモニタリング調査地写真管理のため、徹底的に現場を歩きました。

17日(土)は、準備が間に合ったら、調査地の写真比較をお見せしたい。

考えてみれば、2日間ほとんど人と話さなかった・・・

普通にそれだけやれば、一日だけで終わりますが、観察したいことも多々、

来年春の進め方や、今後のことも考えたり、何より今週末の段取りを。

撮影に専念という訳にもいかず。

林業会社にいたときは、「一番若い」「キャリアが浅い」「足が速い」という理由で、

毎年25haぐらいの半年かけて整備する奥山で、施工前・中・後の写真管理を任されました。

(まぁめんどくさい・・・もちろん伐採も皆と同量求められる。グズグズしてると罵声が来る)

2ヵ所以上/ha、10m×10mの「標準地」(=プロット=調査対象地)をつくります。

そこで各工種ごと、除伐・間伐・枝打など、それぞれの前・中・後を。

誰かがそこで仕事に入ると、大声で呼ばれ、山の中をダッシュで駆けつけて施工中を撮影。

自分のチェーンソー一式に加え、紅白のボール、黒板やチョーク・・・

いつも持ち物がいっぱい。あれに比べたら、比較にならないド楽勝。

山から帰ったら、一人残業して即整理。

それにしても、今年はクロマツにとって少雨が幸いしました。

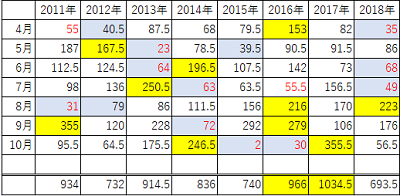

2011年以降の4月-10月降水量で、2018年は最少の693.5㎜。昨年は最多の1,034.5㎜。

きっと関係性はあり、植栽から4・5年経った場所では、とくに生長が大きく進んだはずです。

広浦沿いの土地が低い場所では、田んぼのようだったのが、溝切りの効果で、枯損がない。

ですがまだ、最低限のM・Sサイズ溝だけなので、来年は防風柵をどけて

LLサイズにも取り組みたい。今後は、年々溝切りのウエートが大きくなるでしょう。

10月1日の台風24号で、倒伏気味の植栽木が増えました。春先の根踏みにも力を入れたいが、

通年しなければいけない仕事のように思えます。ハチが多い場所は夏前に済ませたい。

根踏みが必要な場所は、粘土が混ざった土壌が特に多い。

山砂の場所も原因を考えつつ、春先までに精度を上げて場所を特定します。

そもそも、植えた人がその場できちんと踏むことが大事ですね。

同じ場所に集中していますから。人的要因もあるでしょう。

生長調査は、例年通り、2月上旬までにHPインフォメーション公表しますが、

それをもとに、関係当局との勉強会を提案しようと思っています。

また、森林総研や仙台森林管理署と一緒に、来年3月の第130回日本森林学会

新潟大会でも調査内容を発表予定です。

こんにちは、浅野です。

今日は、10月1日にオープンしたイラストレーターico.さんの

ネットショップ「molico」のご紹介です。

報告が遅くなってしまいました…すみません。

(ico.さんの紹介はこちら)

以前からico.さんにはいろいろなご協力をいただいています。

・海岸林パンフレット

・植樹祭ちらし

・年2回のダイレクトメールのKAIGANRIN REPORTのイラスト

・支援者へのお礼のポストカード

・個展などでの収益の一部を海岸林に寄附

などなど…

今回はこのネットショップの売上げのなんと!50%をご寄附いただけることになりました!

(当初は10%を…ということだったのですが、割合をUPしてくださいました)

ほんとにありがたいです!!

その商品がこちら

オープン初日に買わせてもらいました!

トートバッグと一筆箋です。かわいいものがたくさんで迷ってしまいました…

これを見て「名取バージョンも作ってもらえるかなー」とパートの和代さん。

早速、ico.さんに依頼をしたところ快諾!!

11月11日に「名取市民の森」グッズの販売が開始されました!

そのグッズがこちら

はい、こちらも早速買わせていただきました。

たぬきにきつねにかもめに…と動物たちの真ん中にクロマツが!

ものすっごくかわいいですよ!

まずは、サイトをチェックしてみてください(^^)

ネットショップmolicoはこちら

https://icollection.stores.jp/

11月17日(土)の作業予告⑧ ~最終回~

11月17日(土)のボランティアの日は、モニタリング調査をしながら・・・

①根踏み(歩きながら、できるだけで結構です)、②ゴミ拾い、

以上は全調査プロット共通。

それに加え、各プロットごとに個別ミッションがある場合も。細かく当日説明します。

でも、大概、一瞬で終わります。

溝切りの時にどけた「防風垣」が元に戻っていない場所があったら整えてください。

No15の道路を挟んだ向かいや、No21一帯は、溝切り時の戻しが甘かった。

No17はマツが防風垣の中に残ったままになっていた。No26は1基だけ天地逆のまま。

確認不足でした。

10月1日の台風24号でズレた防風垣も戻します。No5、14では、1mぐらいズレています。

広葉樹プロットNo20・21では、折れてしまった目印棒の交換をしていただきます。

植栽年度を示すスプレーかけ。広葉樹の調査は落葉が早いので、すでに計測済み。

モニタリングは、6班×4・5か所に分けようかと。(今のところ)

のんびりやっても、1プロット(50本)は30分で終わるでしょう。

①樹高、②根元径の計測、③野帳に記録。②はスクワットのようなもの。案外疲れます。

メジャーとノギス(計測器具)を二つ買って、2人で交代でやろうかと思っています。

去年の「写真報告」は、HPトップ「インフォメーション」の今年前半にあります。

http//www.oisca.org/kaiganrin

午後は、PC入力を3人ぐらいにお願いするつもり。

終ったら本隊と合流。

このほかにも、防潮堤沿い南半分の発泡スチロールごみ拾いや、篠竹の3m棒作りなど、

細かな作業が加わると思いますが、全部終わったら、大きく伸びた場所の測定を。

最大9m計れる道具を5本ぐらい持っていきますので、みんなで計測しようかと。

もし強い雨が降ったら・・・ムリしてやりません。

雨雲レーダーを見ながら調整。大幅変更なら、去年のように近場の現場視察か。

モニタリング写真映像の上映とか。(降らなくても時間があれば)

今年最後ですから、16時過ぎには早上がりします!

忘年会もありますから。18時~ルートイン名取近くの「竹灯り」で。

根踏み対象地探し~11月17日作業予告⑦~

いま、植えられたマツの「根っこ」は、どうなっているでしょう?

タテ、ヨコの根。謎です。

「生長モニタリング調査」し、冬籠りに入った、無数のクロマツと向き合います。

調査+αができる人が集まりますので、根踏みにも意識をというお願いです!!

いまは樹液が動いていない時期。それは来年春を迎えるまで。

今回はまず、夏から秋の台風の跡、「地上部」を観察ください。

まず、歩きながら「目」を動かす感じ。

ごくたまに、見た感じ、色が白っぽいものが目に入ると思います。

白っぽくないけど、傾いているものの方が多いかも。

どっちでもないけど、根元に隙間が出来ているものも。

そういうものが「根踏み」対象。もし見つけたら、できるだけ即、根踏みを。

同時に「たくさんあった場所の情報をシェアください。場所はほぼ特定しているつもりですが。

ぜひ、原因を周りの人と話してみてください。

とにかく、春夏秋冬、見つけたら、いつでもその場で「根踏み」を。

将来の海岸林では、葛・藤などの「つる切り」は、通年、見つけた人が即その場で。

自分の土地でなくても、見つけた人が切るのが山のエチケット。根踏みも同じです。

根踏みの「範囲」を勉強しましょう。根っこどこまで行ってるか。

「根踏みに対価が支払われる」北海道で、根踏みの意味を知りました。

北海道は東北と違い、凍結の世界がありますが、重要性は同じ。樹液が動き出す前にやりたいですね。

来春まで、樹液が止まっていますが、春まで半年突風が吹きます。風で「回され」続けます。

根元に隙間ができます。それは、根が切れ、根と土に隙間ができたという意味。

それでそのまま樹液が動き出したら・・・

来年3・4月、昨年同様、我々の現場は根踏みから始めます。

根踏みって、どこまで踏めばいいの?踏む範囲は?根元だけでいいの?

マニアックな予告、⑦まで続いてしまった・・・

魅力再発見!ラジオDEウォーク

初めまして、イラストレーターico.と申します。

寄稿は初めてですが、いつもプロジェクトやオイスカの媒体でイラストを描かせて頂いているので、

絵はお馴染みかもしれませんね。

名取市閖上に生まれ育った私にとって、名取市海岸林は大切な心の原風景。

一ボランティアとして、現場での作業、絵を通してのささやかな支援をさせて頂いております。

そうして5年程関わっている中で、

昨日は私にとってプロジェクトを名取市民&市外の方々に伝える大仕事がありました!

今回はそのご報告レポートを送らせて頂きます!

TBCラジオ/魅力再発見!ラジオDEウォーク

『みんなでつくる名取のいいとこ大事典』

http://www.tbc-sendai.co.jp/02radio/walk2018/index.html

ラジオの生放送を聴きながら市内をみんなでウォーキングし、

そのまちの魅力を発見しよう・体験しよう、というもの。

今年は名取市市政施行60周年ということで、名取市からの依頼で企画されたこともあり、

名取市長はじめ名取市役所職員の皆さん、地元の企業・学生さんなど地元の皆さん、

名取市の魅力を伝えるべく総動員での運営となりました。

そしてその案内役として、私が出演することになったのでした!ひえ〜

当日はこんな感じ、スタート地点の名取市役所前が参加者で埋め尽くされました!

私は参加者と一緒にウォーキングしたため、別で特設してもらった

『名取市海岸林再生プロジェクト』ブースは母に店番をお願いしました。

母もボランティアで現場を知っていますし、

何より閖上に生まれ住んで50年以上、現在も名取市在住!

パネルを見てくださる方に説明したり、市民の方とは海岸林の思い出話をしていたそうです。

後片付けはボランティア常連のOさんやS親子も手伝ってくれました。

海岸林再生プロジェクトの結束力の強さ、仲間意識の強さに感動した1日でした。

ちなみに、パネル展の隣にはチャリティーショップmolicoブースも。

『名取市民の森』をイメージしたデザインも作りました!

この日だけで売上は24,870円、寄附額は12,335円となりました。

現在もmolico(https://icollection.stores.jp)のオンラインショップで商品は販売中です!

これからも、何らかの形で皆さんの前に出没すると思います。

その都度様々な角度と手法で、地元のことプロジェクトのこと伝えていければと思っていますので、

今後とも宜しくお願い致します。

最後までお読み頂き有り難うございました。

ico.

慣れているからこそご注意を ~11月17日ボランティアの日予告⑥~

11月10日、年一度の生長モニタリング調査前に、写真管理のために歩きました。

今週末17日(土)のボランティアの日向けに、歩いて感じた注意点などお伝えします。

①2014年植栽地:マツが大きくなったため、調査地の目印が道から見えない。

図面をよく見ないと行き過ぎます。私は2ヵ所、通り過ぎました。

でも、急ぐことはありません!

②2014・2015植栽地:松の枝が密集した場所に突入する班もあります。

チクチク、覚悟を。この時期になればハチは大丈夫。

No.8、ここの調査が一番面白い。樹高3m。どれが調査対象かわからない。

ほぼ迷路です。

③防風垣、要注意!

2014・2015植栽地はとくに腐っています。折れやすい。

腐っていなくても・・・

慣れてるからこそ、登る時はあらためて注意を。私も落ちたことがあります。

ある専門家は、服が引っかかって、防風垣からまともに落ち、複雑骨折。

①ボルトのある場所は強度がある。②手足を同時に使って、重心を複数に分ける。

④発見、募集!

今日私は、新しい場所に使用中のキツネの巣穴、ここでは見たことがない

(でも多分珍しくない)ハンミョウを見つけました。キジも、ハヤブサもいます。

五感研ぎ澄ませて、楽しんでください。鳥に興味がある人は「三浦さん」と一緒にどうぞ。

毎年11月のボランティアの日は、いつもと違う日にしたいと思います。

樹高9mまで計れるポールも5本持っていきます。

大きく伸びた何ヵ所か、みんなで計ってみましょう!