4月8日(土) 海岸林リーダー活動報告会

本部・啓発普及部の林です。

吉田が4月8日のブログで紹介していた通り、この日は第2回読書感想文コンクールで

海岸林リーダーに選ばれた3人による活動報告会が行われました。それに合わせて

実施したボランティアには第1回のリーダーも参加し、全リーダー大集合となりました。

(現場で全員の集合写真を撮影するのを忘れました!! 大失敗……)

ボランティアの様子は吉田のブログにある通り。私からは報告会の様子をレポートします。

この日は、本部からの同行スタッフもなく、オンライン配信は難しいと判断。

ただ、後日動画は公開したいと思い、元インターン生の畑君と第1回で選ばれた

海岸林リーダーの和泉君を撮影係に任命。海岸林リーダーと報告会の裏方スタッフは

お昼休憩を終え、ボランティアさんに仙台空港まで車で送り届けてもらいました。

……が、ここでも和泉君は自転車で移動。吉田のブログにもある通り、彼は毎回1時間以上かけて

自宅から現場まで自転車でボランティアに通ってきてくれているのです。

会場に到着すると、IBEXの社員さんたちが設営を終えていました。感謝!!

撮影係の2人には、撮影イメージを簡単に伝えただけですが、

機材のセッティングからテストまでささささ~~~っと済ませてくれました。

さすが今どきの若者です!

今回リーダーたちの九州視察ツアーにご支援くださったIBEXの仙台事業所の山口所長、

読書感想文コンクールの審査委員長を務められた小林さんからご挨拶。

リーダーの発表の前に、下記の動画2本をご覧いただきました。

■東京海上日動火災保険株式会社のウェブCM動画

(「海岸林再生プロジェクト」の現場で撮影され、ボランティアさんのインタビューもあります)

■福岡RKB毎日放送「タダイマニュース」の動画

(今回の海岸林リーダーの視察の様子を取材していただきました)

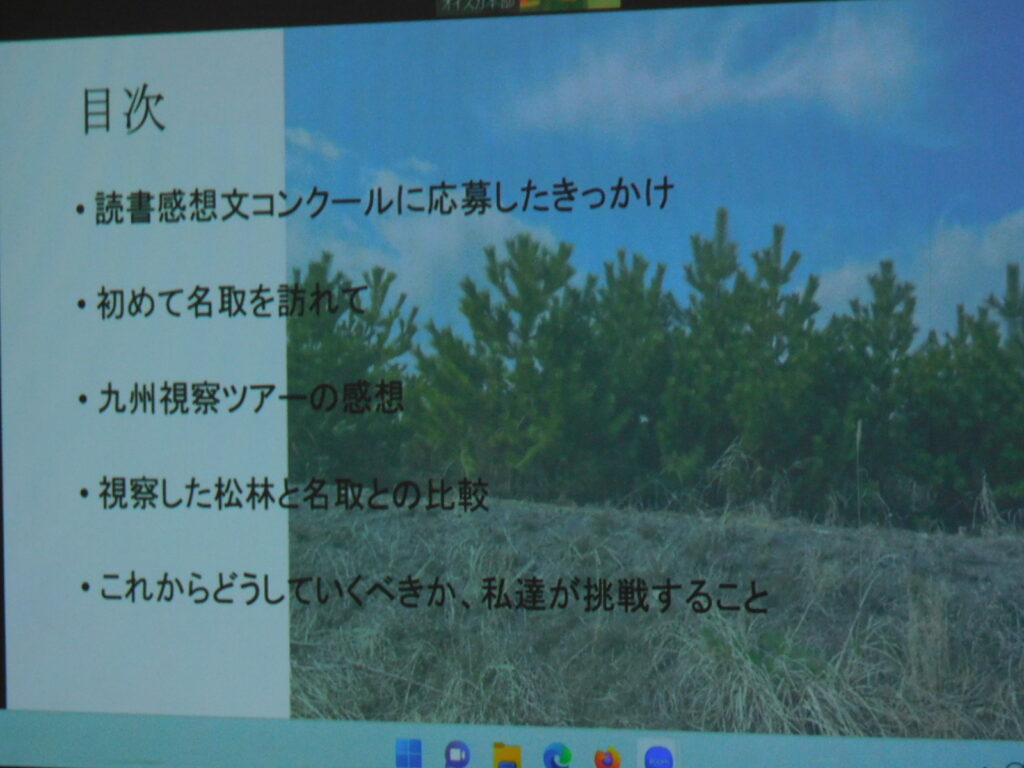

いよいよ3人の発表。

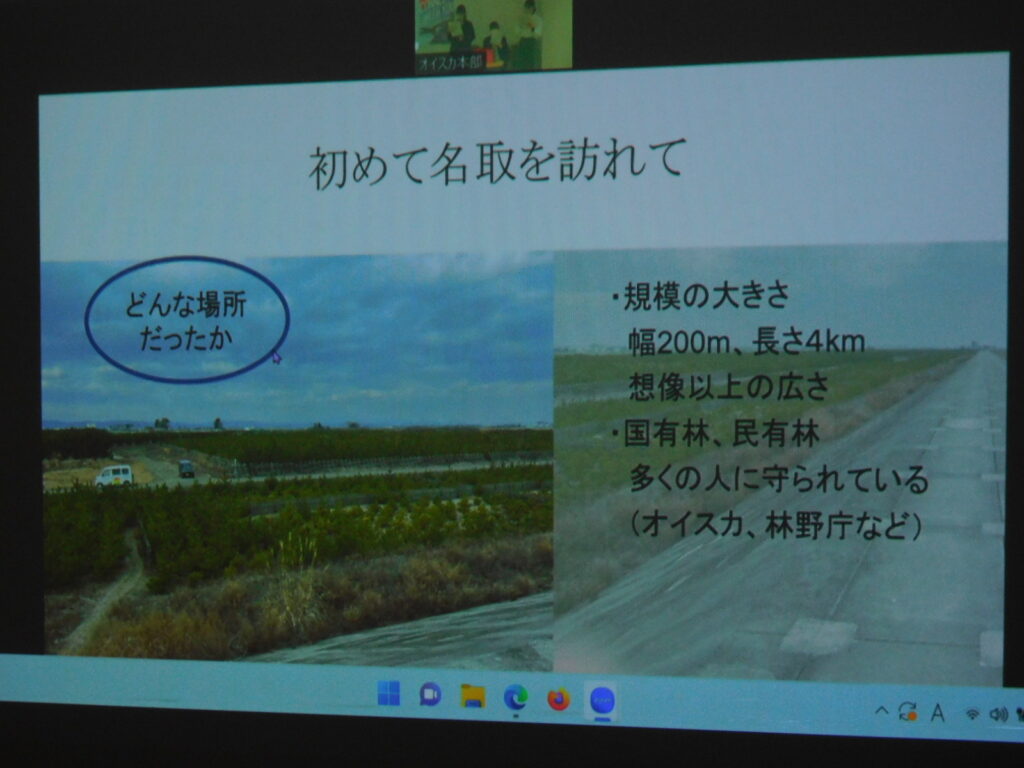

それぞれ、読書感想文コンクールに応募したきっかけやプロジェクトで初めて

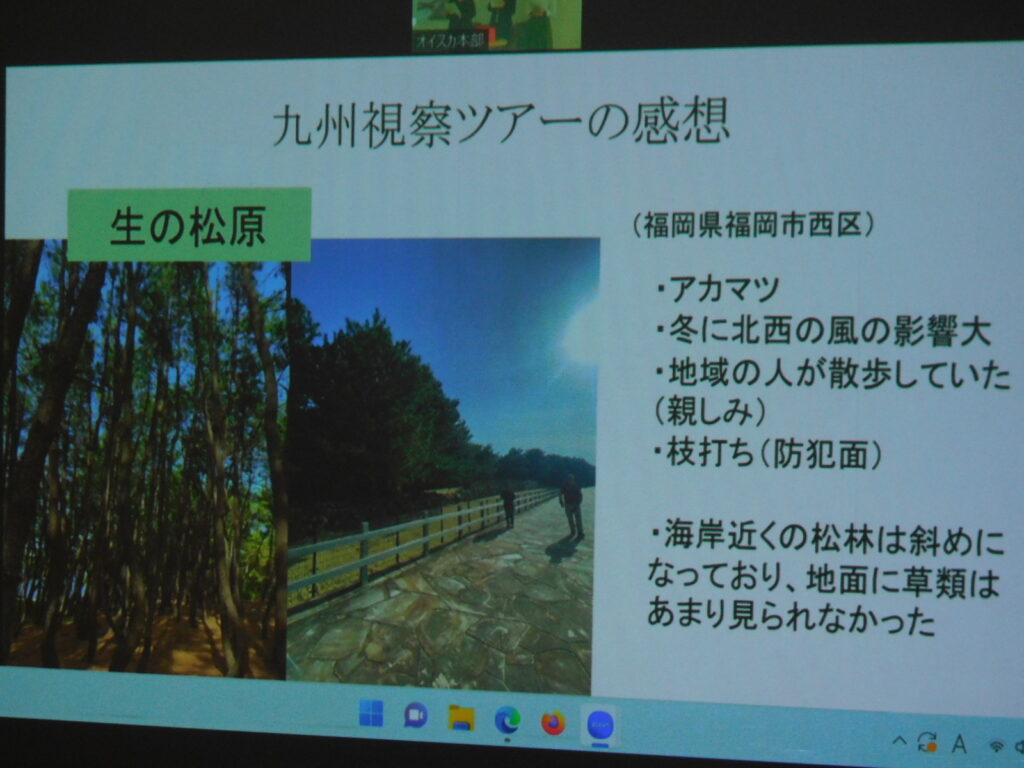

海岸林を見た感想、九州視察で見聞きしたことやそこから感じたことなどを報告してくれました。

一部、彼女たちのコメントを紹介します。

■松林を意識したことがほとんどなく、仙台空港を訪れても、松林が完全に視界に入ることはなかった。松林のことを知って初めて視野が広がるということを実感。「松林を知る」ということが、海岸林としての松林の捉え方に大きな変化を与えると思う。

■(九州の松林を視察して)海に近づくにつれ斜めに生えた松が増えていった。これは海風の影響によるものであり、松の「防風」機能の強さを感じさせられた。

■(虹の松原での体験を経て)松林保全に関わる人達との交流を通して、松の保全が生み出す循環と多角的な視点を持つことの重要性に気づいた。三保の松原で活動を続けている方々は、経済的な効果についても考えていた。長い時間をかけて未来に残していく松林の保全において、経済的な側面をも考慮して活動をすることは重要。また、松林の保全の仕方や工夫などは、場所によって状況は様々であるものの、活動者同士の交流を促すことでそれぞれの経験を生かすことができると考える。

■私達は防災や震災について学ぶため、地域ボランティアの一環として活動に参加した。それに対し、ツアー中に出会った人達の中では、子どもの頃から松林で過ごしてきたからというのが活動参加のきっかけになっていたのが印象的。名取と佐賀では、松林との距離感の違いが大きく現れている。

■海の見え方についての違いもあった。九州の海岸には堤防がなく、松林を抜けるとすぐに海が広がっていた一方、宮城県の海岸は松林の先に堤防があり、その奥に海が広がっていて、海の見え方が異なっていた。名取では震災で松林が全て倒されてしまったことから、「松林」ではなく堤防がまちを守ってくれているというイメージが強くなっているのではないかと感じた。

■子どもたちが「マツ」という植物、松林の保全に対して関心をもち、最終的に海岸林を訪れてくれるような環境を整えるためには、どんな形であれ「まず触れてもらうこと」が重要。マツを使った食べ物や飲み物の提供、マツを使った工作を楽しむ企画などの実施がその一例。松林で多くの動物の骨を見て、動物が多く生息しているのがわかった。松林を訪れてもらうきっかけとして、鳥や動物の観察などの機会を設けてみては?

会場からは質問や感想をいただきました。

ボランティアリピーターの三浦さんからは虹の松原のマツのサイズ(幹の太さ)やボランティアの受け入れ制度に関して質問があったり、小野寺さんからは彼女たちの発表内容にあった「ボランティア参加者が固定化することで、すでにあるコミュニティに新しく入ってくるハードルの高さ」を指摘する意見に同意する声が寄せられたり。小林さんからは、「初めて会う人たちと一緒に2泊3日、知らない場所に行くことの抵抗感はなかったか」といった質問がありました。

小林さんからの質問には、「抵抗感より新しいことに触れられる楽しみが大きかった」と回答があり、だからこそ積極的に学び、海岸林への理解を深めてくれたんだなぁと納得しました。

大人たちをうならせる、さまざまな考察、提案が発表されましたので、リーダーの皆さんとは今後も意見交換を続けながら、彼女たちの提案をもとにした取り組みで、プロジェクトへの理解を深める人たちの輪を広げていけたらと期待しています。