国ボラ海岸林体験記 その②

皆さま、こんにちは。国際協力ボランティアの加賀瀬です。

第2回目は、3/14(木)。いよいよ名取の海岸林再生の現場に入ります。

午前中は、仙台森林管理署と仙台市の自動車学校を訪問。

詳細は省きますが、印象に残ったことをいくつか記しておきたいと思います。

「Eco-DRRって、保安林だよね」

Eco-DRRとはEcosystem-based Disaster Risk Reductionの略で、「生態系を活用した防災・減災」と訳されています。

近年注目されている考え方ですが、すでに日本では明治時代から、自然災害からの防備・水源の涵養・海の生態系の保護などを目的とした「保安林」という考え方があったということです。

保安林もまた、より古い時代から経験的に知られてきた「森林を守ることの大切さ」を制度化したものであり、「昔からの知恵」というものは、いつの時代にも繰り返し注目されるものなのだなと感じました。

自動車学校では、整備士課程で学ぶ学生たちに海岸林ボランティアの経験をさせたいという、ありがたいお話をいただきました。

宮城県だけでなく東北各県の若者100名が近々、海岸林の整備に来てくれるようです。楽しみですね。

午後からは、ついに名取市の海岸線再生プロジェクトの現場に足を踏み入れました。

想像以上の広さ!

行けども行けども、クロマツの若木たち。

まだまだ冷たい風が吹く中、青々と葉っぱを茂らせていました。

動物たちも海岸林を生活の場としており、約30種類の鳥類や、キツネ・タヌキ・ネズミなどの哺乳類がいるそうです。

この日は、ツグミとヒバリをたくさん見かけました。

上空に飛び上がってさえずるヒバリの歌を聞くと、春の訪れを感じますね。

仙台空港に着陸する飛行機が見えます

この日はとても風が強くて、寒かったのですが、クロマツの若木がどこまでも広がる海岸林の壮大な光景と開放感から、2時間近くかけて現場を歩き回りました。

マツが小さい場所では踏まないように気を付けて。

マツが私の背丈を超えるほどに大きく育っている場所では、掻き分けるように進みます。

防潮堤にも登りました

3/16(土)の、今年第1回目のボランティア活動日に向けて、現場の下調べは万全です!

国ボラ海岸林体験記 その①

皆さまはじめまして。加賀瀬と申します。

昨年10月より、国際協力ボランティアとしてオイスカの活動に参加しています。

3/13(水)~17(日)に、初めて名取市の海岸林再生プロジェクトの現場に行ってきました。

その時に見聞きしたものや感じたことを、このブログで皆さまにお伝えできればと思っています。

どうぞお付き合いください。

1回目は、3/13(水)。東京を出発して、福島を経由して、宮城に入ります。

1年間のオイスカ西日本研修センターでの研修を 終えた研修生たちが、それぞれの母国に帰るのを見送ったのも束の間。

終えた研修生たちが、それぞれの母国に帰るのを見送ったのも束の間。

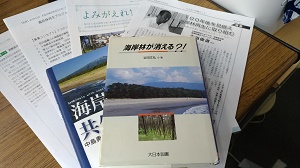

「明日から名取だから、予習しておいてね~」ということで、まずは資料の読み込みからです。

思い返せば、海岸林再生プロジェクトについては、昨年10月の初め、国際協力ボランティアのオリエンテーションで説明してもらったきり。

海岸林とは何か?何のために必要なのか?オイスカは名取で何をしているのか?といったことを、しっかりと予習・復習しておきます。

東京を発ち、常磐自動車道を北上して、東北を目指します。

途中で高速道路を降りて、福島の浜通り、国道6号線を通ります。

2年前にも車で走った道ですが、かつて電力業界にいた身として、ここを通ると胸が痛みます。

2011年の震災・原子力災害の当事者ではなかったものの、あの影響は非常に大きかったことを思い出します。

私自身が災害ボランティアに行くことはなかったのですが、会社からは電力復旧の応援のために、多くの社員が派遣されました。彼らの東北応援の報告会で、現地の状況を写真と共に伝えられ、本当に強い衝撃を受けました。

さらに北上したところで6号線を離れ、さらに海岸線寄りに進みます。

そこで同行の吉田さんが発見したのが、マツの巨木。「泉の一葉マツ」と呼ばれる、樹齢400年を超えるクロマツの大木で、県の天然記念物にも指定されています。

あの津波にも耐え、今もここ南相馬でしっかりと立っています。

海岸の若木たちの大先輩ですね。

他所の海岸林再生の現場も見学しながら、海岸沿いの道を進みます。

印象に残ったのは、広大な面積に設置された太陽光発電パネル。

そして、風力発電の風車です。

この後、宮城県内に入り、一泊。

次回は、いよいよ海岸林再生プロジェクトの現場へと向かいます。

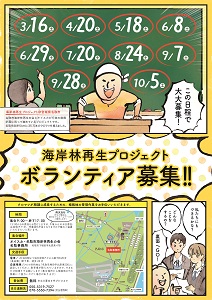

2019年 ボランティア始まりました!

こんにちは、浅野です。

3月5日~10日まで名取に出張してきました。

6日は久しぶりに再生の会の皆さんのお手伝いをしてきました!

この日のお手伝いが何かというと…

去年で種まきも終わったということで、使っていないコンテナが必要なくなりました。

このコンテナをどうするかというのが問題になってきます。

再生の会の皆さんがコンテナをトラックに積んでいたので、

「これ、どこ行くんですか?」と聞くと

M「岩手さ、嫁に行くっちゃー」

浅「あ、嫁入りかぁ」

M「どうだー浅野ちゃんも乗ってくかぁ?」

浅「いやぁートラックのの荷台は寒いですからねぇ」

M「前の席空いてるっちゃー」

S「浅野ちゃん、岩手行ってどうすんだべ」

M「誰かいるっすぺさ」

などなどよく分からない話になりましたが、

とりあえずコンテナは岩手県に嫁入りしたそうです。

今回、嫁に行ったのは2500コンテナ程度、まだまだ全コンテナの3分の1くらいです。

これからもいろいろなところに嫁に行くことになりそうです…。

名取駅 写真展開催中

あの「手形」はどうなった?のブログにあったように名取駅での写真展が開催中です!

3月5日に写真を設置してきました。

いつも地元スーパーボランティアの大槻さんが手伝ってくれますが、

今回はもう1人!こちらもよくボランティアの日に参加してくれる名取市民のSさん。

たまたま名取駅でお会いして、お手伝いいただきました。

29日まで名取駅に展示してあるので、ぜひ見にきてください!

広報室の林です。

今日は2011年に東日本大震災が発生した日。

「あの日」を思い出す3.11は8回目。

各種メディアでも被災地の当時の状況や現状を報道。

普段忘れている人たちも「あの時こうだったね」と話題にします。

週末から今日にかけてプロジェクトへの寄附のお申し込みが続いているのも

震災があったことを思い出して、何かできればと行動する人たちがたくさんいるからでしょう。

今もさまざまな問題を抱える被災地。

オイスカができることは、プロジェクトでしっかりと海岸林を再生させること。

今週末、今年初めてのボランティア活動を開催します。

「何かできないか?」

そんな気持ちになった方、ぜひ現場に来て活動してみてください。

ご参加お待ちしています。

【観察日記】旅立ちの時

こんにちは

海岸林担当の鈴木です。

随分と観察日記をサボっていました。8/10以来です(^^;)

なんと!旅立ちの時が間近にせまっているのです。

クロマツの苗たちは種まきから丸2年間を保育園で育ち、その後、社会にだされます。

本部で育ててきた苗もこの春、社会の荒波の中にだされる植栽の時を迎えようとしています。

成長が気がかりだった苗も元気に大きくなりました。

そして今、この白い頂芽に冬の間にためた成長エネルギーが詰まっています。

もう少しあたたかくなったらぐーーーんと伸びることでしょう。

クロマツが育つとなりで保育園の子どもたちが元気よく遊んでいます。

何十年後かに、このクロマツが足元で遊ぶ子どもたちをおおらかに見守ってくれることを願っています。

あらためて「ありがとう!」

こんにちは

海岸林担当の鈴木です

吉田がフィリピンに出張中、浅野も名取に出張中なので、ブログ当番中です。

もうしばらく鈴木のブログにお付き合いください。

連日、新パンフレットネタですみません。

中面にはプロジェクトに関わってくださっている6人の方からコメントをいただき掲載しています。

プロジェクトに関わる色々な立場の方からのコメントを掲載したいと思い、

予めこのような内容のコメントをお願いしますと指定させていただきました。

時間の限られている中でみなさん、本当に真剣に考えてくださいました。

文字が小さくて見えないのでコメントを掲載します。↓↓

○櫻井勝征(農業、名取市海岸林再生の会)

マツがある時には何とも思っていなかったけれど、枯れても荒れても植え直して代々守ってきたマツがなくなってしまい、冬場は海から冷たい風が入るし夏場も風が入るようになりました。夏は涼しくていいという人もいるけれど、特に稲にはよくない。孫末代まで生活を守ってくれるように心を込めて苗木を育ててきました。植えたマツが以前のように風を防いでくれるようになるまで何十年もの時間がかかりますが、見守っていきたいと思っています。

○斎藤静子(ボランティア)

私は閖上に生まれ育ちました。子どもの頃から見てきた深緑の松林の風景を未来の子どもたちに見せるため、2014年から毎月ボランティア活動に参加しています。初めて見た可愛らしい赤ちゃん苗が、私よりずっと大きくなっている事に喜びを感じます。また、苗の成長とともに私の弱い心も一緒に育ててもらっている事にも感謝しています。作業は力仕事が多く大変な事もありますが、全国からの参加者との交流も楽しみです。ライフワークとして続けたいと思っています。

○武田昭夫(名取市区長会連合会 副会長、名取市海岸林再生の会)

全国のボランティア、宮城県内や名取市内のみなさま、名取市海岸林再生の会、森林組合、オイスカなど、多くの人たちの手で育苗、植栽、保育と大事に育ててきました。おかげさまで4mに育ったクロマツもあります。大切な松林を未来まで引き継ぐためには、みなさまのあたたかい見守り活動とゴミなどの不法投棄を防止する事が最も大切な事です。この松林は私たちの生活を守ってくれている大切な「市民の森」ですから、みなさまのご協力をお願いします。

○大友淑子(名取市海岸林再生の会)

私たちが種から育てた苗が大きく育っているのを見ると、感動とともに生きる喜びがこみ上げてきます。手塩にかけたマツが松くい虫被害にあわないためには、できるだけ海岸に足を運んで見守っていきたいと思います。一人では大きな力にはならないので、みなさま方と手を取り合って、これからもたくさんのご協力よろしくお願いします。

○佐々木廣一(名取市海岸林再生の会 事務局長)

クロマツの苗木生産から始めた海岸林再生事業は、2014年から植栽を開始、地元森林組合への委託や市民・県民500人以上が参加する植樹祭により行ってきました。名取市民、宮城県民、全国からのご支援・ご協力により2018年5月に区域面積100haに35万本を植栽することができました。海岸林として成林させるためには、長期にわたる手入れが必要になります。地域の多くのみなさまのご協力のもと、多様な機能を持つ海岸林として生育させていきたいと考えています。

○小野倖誠(名取北高校、ボランティア)

1年を通して何度かボランティアに参加する中で、本当に様々な人が全国から来てくれているなと感じられました。クロマツの保育管理作業は地味な作業のように感じますがとても大切な作業です。これからは我々地元の若い世代が、技術や知識、思いなどを受け継ぎ、協力して松林を守っていかなければならないと思っています。

郵便でお願いして電話で確認という方も数人いました。

電話で内容について確認した後、

「ありがとうございました」と言って電話をおこうとしたところ、

「こちらこそありがとうございます」とおっしゃいました。

私はお忙しいおころコメントを寄せてくださるお礼を伝えたのですが、

こちらこそ・・・という言葉から、私たちのふるさとのためにありがとう

と言ってくださっているように感じました。

多忙な日々の中で心のエネルギーになりました。

高校生の小野くんからは、高校生とは思えないほど、将来に向けての力強い言葉をいただきました。

掲載できたのはほんの少しだけですが、この6人の後ろにはプロジェクトに関わってくださっている大勢の方々がいます。

あらためて小さな力が集まれば大きな力になることを感じます。

みなさん

ありがとうございます(*^-^*)

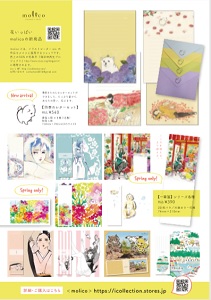

ico.さんへ感謝!!

こんにちは

海岸林担当の鈴木です

この2ヵ月間の締め切りに追われる日々のブログは先日書きましたが、

忙しかったのは私だけではなく、いつもイラストを描いてくださるイラストレーターのico.さんも同じでした。

同じというより、もっと忙しかったと思います。

(あまり計画性のない私にお付き合いくださり、ご迷惑をお掛けしてしまったかと・・・すみませんでした)

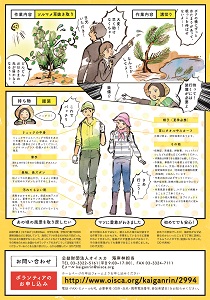

ico.さんが超多忙だったのは、こちらから同時に3種類の広報物のイラストをお願いしたためです。

しかも、イラスト1点ずつというものではなく、漫画までお願いしてしまったのです。

こちらからの曖昧な情報を丁寧に汲んでくださり、イラストに仕立ててくださるのは、やはりプロは違うなぁと感心するほどです。

毎日のようなメールのやりとり・・・

他の仕事も受けていらっしゃったと思うのですが、きっちり期日前に仕上げてくださいました。

1月下旬ごろは、正直なところ、締め切りに間に合わなくなってしまうものが出てしまうかも?という不安もありましたが、

ico.さんの次々と仕事を仕上げてくださるエネルギーのおかげで、こちらもやる気がわき、すべてを期限どおり完成させることができました。

描いていただいた数々のイラストはコチラ↓↓

本当にありがとうございました(*^-^*)

そして、ico.さんはこの忙しいのにご自身のチャリティショップの「molico」の準備もされていました

「molico」の売上の50%をプロジェクトに寄附してくださるようです。

一筆箋は私も使っていますが、楽しい気分で手紙を書くことができます(*^-^*)

詳細はこちらをごらんください

あの「手形」はどうなった?

こんにちは

海岸林担当の鈴木です。

このところ暖かくなってきましたね。今年は少し遅いような気がしますが、沈丁花の香りを感じました。

これから次々と春の花が開花することでしょう!

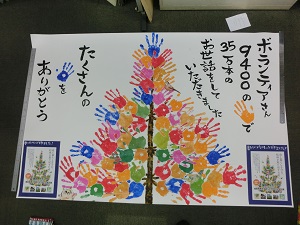

林のブログで1月末に紹介した「秘密の遊び」が

3月1日のブログ 「完成!!!」で種明かしされました。

そしてこの手形、最終的にはこんな風になりました

JR名取駅改札外の市民ギャラリーで「第8回写真展」を3月5日から29日まで開催しています。

この掲示物として、横175cm × 縦115cm の大きな紙に手形を貼り付け、新パンフレットの表紙を現してみました。

もともとこの手形、林のブログにもあったように、

クロマツがここまで大きく成長できたのは「多くの人たちの協力のおかげさま」です。

多くの手により大きく育ったことへの感謝を写真展を通じてお伝えできたらなという想いで作成しました。

多くの人へ想いが伝わるといいなと思います。

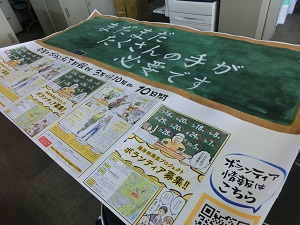

多忙を極めたこの2ヵ月間の最後の大きな山が写真展の準備でした。

何しろ7m×2枠分=14m分の掲示物を用意しなければならないのですから、かなりのプレッシャーです。

しかも、直前まで色々な仕事が立て込み、準備に取り掛かれたのは2月28日。

送付することを考えたら3月2日までに準備しなければならない。

3日間の準備期間(・・;)

それでも、穴をあけるわけにもいかないので、まずは3.5mの紙と対峙。

紙とにらみ合っていても仕方がないので、覚悟を決めて気合いを入れて、少しの下書き・・・

下書きが面倒になって、直書き

3日かかって

3.5mの紙を1枚、1.75mの紙を3枚、どうにかこうにか仕上げました。

最後に細かい文字を書き終えて、やっとやっと締切に追われる怒涛の2ヵ月間が終わりました。

この先も年に2回ほど、名取駅での写真展を開催する予定なのですが、もう少し楽をしたいなぁというのが本音です(^^;)

名取駅の市民ギャラリーに実際に掲示した様子も近々ブログで紹介しますので、しばらくお待ちください!