全積水労働組合連合会の大熊会長よりコメントが届きました!

被災後、当グループの多くの従業員の方々が生活している東北の拠点を視察し、

変わり果てた現地を確認した時、何か力になりたいと思ったことが全てのスタートでした。

その後、内部での検討を始め3年後の2014年6月、化学総連の一員として初めて海岸林再生プロジェクトへ

参加し、オイスカの吉田さんと出会いました。その時は作業がメインでお話はあまりできませんでしたが、

吉田さんをはじめオイスカの皆さんの真剣な取り組みや我々を本気で戦力と捉えて下さるスタンスに共感し、

後日、全積水労働組合連合会(全積連)としてこのプロジェクトに本格的に参画すべく打合せを重ねてきました。

タイミング的にも2014年(10月)は、積水化学労組結成60周年、全積連結成50周年の節目の年ということもあり、これを機にこれまで全国の各拠点にて輪番で行っていたボランティア活動を海岸林再生プロジェクトに統一し、参加者も組合役員のみならず組合員の皆さんまで対象を広げることにしました。

当初はどれだけの方に賛同頂けるか、プロジェクト終了まできちんと戦力になることができるか、不安もありましたが、1回目から定員をオーバーするほどの応募を頂き、組合員の皆さんの温かい気持ち触れ、大変うれしく感じたことを思い出します。

第3回目(2017年)からは化学総連と合同で実施することになったのですが、我々(日帰り組)が

引き上げる時間が化学総連(1泊2日組)より早く、「もっと一緒に作業するべきではないか」

「せっかく一緒に作業しているのに交流の場がないのが寂しい」など、前向きなご意見を多く頂戴したことから、

4回目(2018年)以降は、終了時間を合わせ、近隣のサッポロビール園で合同の懇親会を行うまでに至りました。

振り返るとこの交流会も含めて、リピーターの方々には海岸林再生プロジェクトのボランティア活動を高く

評価いただいているのではないかと思います。日常では、職場が異なり、仕事や家庭生活など、

それぞれが慌ただしく過ごしている中、年に一回仙台の地に集合し、現地で暮らす方々に思いを馳せ、

汗を流し、語り合い、繋がりを広め、強くしていくこの活動は、決して仕事だけでは得ることができない

多くの感動や気付きを与えてくれる貴重な場であると感じています。

私自身も(ほぼ)毎年参加させて頂き、オイスカの吉田さんをはじめとする関係者の方々、化学総連の方々、

全積連の方々とボランティア活動を行うことで、微力ではありますが復興に貢献できているという実感が得られ、

気持ちが一つになることの心地よさを感じており、組合活動の原点を改めて確認するよき学びの場となっています。

改めまして、オイスカはじめプロジェクト関係各位に感謝申し上げます。

今後も継続的にお力になりたいと考えておりますので引き続きご指導の程よろしくお願い致します。

化学総連さんから感想が届きました!

化学総連では6回目となる公益財団法人オイスカ様の海岸林再生プロジェクトのお手伝いに

6月14日(金)~15日(土)と参加してきました。今回は化学総連加盟組織18単組総勢54名に加え、

14日(金)は例年同様に全積水労働組合連合会の皆さんと合同で総勢98名の大所帯となりました。

14日(金)の初日は、まずオイスカの吉田様・浅野様と合流し、津波に被災した鈴木さんの家を見学しました。

鈴木さんは、津波の悲惨を語り継ぐために被災した自宅をそのまま残しているとのことです。

建物の一階部分は津波によって大打撃を受けており、二階はかろうじて残された柱の上に乗っているだけで、

ひと目で津波の脅威を感じ取ることができます。

このような場所で、吉田様より津波の脅威、海岸林の歴史や意義についてレクチャーを受けました。

参加者の皆さんは被災した自宅に圧倒されながらも、吉田さんの話に熱心に聞き入っていました。

レクチャーを受けた後は、いよいよ作業です。

作業場所を移動して、作業内容の説明を受けます。今年の作業は昨年と同じ「溝切り」でした。

元々の作業予定も溝切りでしたが、実際に「溝切り」という言葉が告げられると、

リピーターの方々から「ええーっ?!」「マジかー…」などと歓喜とため息が混じり合った声が上がりました。

初参加の方々はその声に「どれだけ大変な作業なんだろう」とおののいていました。

現場に到着し、指導員の佐々木さんからこの溝切り作業の必要性や重要性について説明を受け、

リピーターの方々は再認識し、初参加の方々は真剣な顔つきに変わっていきました。

溝切りは、その名の通り溝を切る作業です。クロマツは厳しい環境でも育つ樹木ですが、多湿には弱く、

また地下水位が高いと深くまで根を張ることができません。

海岸林として機能させるためには深くまで根を張ってもらう必要があるので、その対策の一つとして

水がはけるための水路を一定間隔ごとに設ける作業がこの溝切りです。

ひたすら穴を掘って水路を作るという重労働でありながらも、クロマツの成長を左右する大変重要な作業です。

作業してみると確かに重労働ではありましたが、作業が終わった後、辺りを見渡してみると、

我々が掘った溝が辺り一帯に広がっていました。作業時間は休憩時間を差し引くと

2時間もなかったように感じますが、「全員で力を合わせれば、こんなにも溝を掘ることができるのか」と

私自身、とても感心してしまいました。

作業終了後、充実感と達成感(そして疲労感?)の中、集合写真を撮影しました。

集合写真の縦に3本走っている溝が、今回我々が作成した溝の一部です。この溝を縦横無尽に

走らせることによって、クロマツが成長しやすい環境を実現することができます。

我々が行った溝切りによって、多湿に苦しみ成長が止まっていたクロマツが成長を再開して、

大きく育ち、海岸林として機能してくれることを願うばかりです。

15日(土)の二日目は、あいにくの雨で作業することができませんでした。

ですが、作業の代わりに震災遺構「荒浜小学校」をご紹介いただき、全員で見学させていただきました。

アポイントなしで訪問したのですが、バスを降りるなり係員の方が近づいてきて

「幹事の方はいますか?この施設についてぜひ説明したいのです!」と声を掛けてきました。

こちらとしては願ったり叶ったりの申し出なので「ぜひお願いします!」と即答し、説明していただくことにしました。

係員の方が熱心に説明する姿や、「ぜひ説明したい」という姿勢を目の当たりにして、

津波の被害を受けたこの場所で生活される方々の熱い想いを強く感じた次第です。

この震災遺構「荒浜小学校」では、被災した校舎がありのままの姿で保存されており、

いたるところに津波が残した爪痕が鮮明に残っている他、被災直後の生々しい写真等も展示されており、

津波の脅威や悲惨さを痛感すると同時に、津波にも負けない海岸林を再生することの意義を改めて強く感じました。

私自身は今回初めて参加させていただいたのですが、正直言いますと、何気なく生活している中で

震災や復興はつい遠い昔のことのように感じてしまっていました。

しかしながら、震災のあった場所で生活される方々にとって復興は遠い昔のことではなく、

今現在の日常だということに改めて気付かされました。その復興に対して、我々の活動が少しでも

お役に立てたのでれば幸いですし、組織としても個人としても海岸林再生を始めとした復興に

関わっていきたいと想いを新たにしました。今後も引き続き、よろしくお願いいたします。

(化学総連 事務局次長 白石雅秀)

7月28日(日)14時~ 大阪で太田猛彦先生にご講演いただきます

重版が続いている「森林飽和」(NHKブックス)著者で、東京大学名誉教授、 オイスカ顧問の太田猛彦先生に、大阪でご講演いただきます。

詳細はコチラ

「オイスカ関西の集い2019」講演会

日本の森と自然 ~学術と文化の両面から森の重鎮二人が語る~

【日 時】7月28日(日)14時~16時50分 場所:国民会館武藤記念ホール(天満橋駅下車)

・「自然災害にみる森林の機能と限界」 太田猛彦 東京大学名誉教授

・「神話から学ぶ森の文化」 中東弘 枚岡神社宮司

*17時20分から別会場で交流会がありますが、講演会のみ参加の場合は、聴講費無料です。

*申し込み方法などは、上記詳細をご覧ください。

こんにちは

海岸林担当の鈴木です。

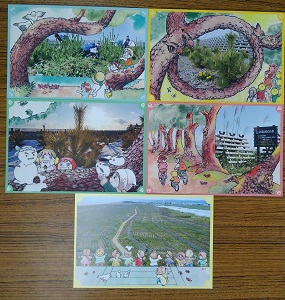

ご寄附をくださる方、現場のボランティアで募金をしてくださった方に気持ちばかりのお礼として差し上げていたこのハガキ、

プロジェクトではおなじみのico.さんに制作していただいたもので、5パターンあります。

全部で5000枚作り、2年半程でほぼなくなってしまいました。

プロジェクトにご協力くださった方がハガキの枚数分・・・こう思うと協力してくださる方の多さを感じます。

何しろ、ハガキが完成してダンボールで届いた時にはずっしり重く、ハガキの束がたくさんで当分はなくならないだろうなぁと思っていましたから(^-^;

次のノベルティを考えるという楽しい仕事に取り掛かったのが4月

ico.さんに相談し、

ご提案いただいたのが

〇大人のぬりえ絵葉書 〇サンクスカード 〇ブックカバーやしおり 〇ステッカー など

どれも捨てがたいところでしたが、結局ステッカーに!

リピーターボランティアさんは、

「もうもらったからいいよ~」とお断りされる方もいらっしゃいます。

そんな方のためにも

「I’m a Supporter of Natori Citizen’s Forest」(私は名取市民の森を応援してます)

という文字を入れて、

お断りされる方には、職場の方やご家族へのお土産にしてください!とお渡ししようかと思っています。

プロジェクトの宣伝係も務めていただければありがたいなぁなんて・・・(*^^*)

ラフ画の段階から、まわりのスタッフから「かわいい~!」と好評でした。

できあがったのが↓こちらです。

それぞれにタイトルを付けてくださっています。

このタイトル、ステッカーに書いてあるわけではないので、どこにも出るところがなくもったいないのでここでお伝えします。

モグラのタイトルにセンスを感じますね(*^^*)

浅野はパソコンのハードディスクにペタペタと

私はいちばんのお気に入りのカニを手帳に

吉田はパソコンに(私が貼り付けちゃいました)

ステッカーたちが色々な人との橋渡し役になってくれればいいなぁ

ご寄附くださった方へのお礼は、明日か明後日くらいにハガキからステッカーに切り替わる予定です。

ico.さん 今回も素敵な作品を制作してくださりありがとうございました!

広報室の林です。

休日は、ちょっと現場の動きから離れたゆるネタで……。

前回のボランティアの日の前日、朝コンビニで昼食を買ってから

事務所に向かいました。肌寒かったその日、私はカップ麺を購入。

お昼休憩に入ると、浅野は電子レンジでお弁当を温め始めました。

「今日は寒いから」と麻婆丼。

浅野と私が食べ終わったころ、何やら作業を続けていた吉田がやってきました。

浅野が翌日のボランティアさんの名簿づくりに取り掛かっているその横で

吉田が食べ始めたのは、なんと麻婆丼!

食べる時間帯も、お昼休みにやることもバラバラな二人ですが

ランチ選びのセンスは同じなんだ~。一緒にいると似てくるのですね。

浅野は、自分が食べたかった丼ものがなかったから

たまたま選んだだけだと主張しましたが……(笑)

実はとっても仲良しさん♪

こんにちは、浅野です。

ちょっと前になりますが8日のボランティアの日にひな鳥を見つけました。

ボランティアの方がつぼ刈りをして進んでいった後を点検していると

モゾモゾと視界の隅で何かが動いたので見てみると、巣から飛び出ているひなが!

1羽ではなく、5羽…。すぐに作業をしていたボランティアの皆さんに注意を呼びかけ、

近くに飛んでいた巣とひな鳥をもとにあった場所に戻しました。

午後にもう1度確認すると、親鳥が戻したのか自力で戻ったのか…くちばしが上を向いていました。

これでご飯ももらえるし、一安心。

その1週間後の15日、今度はマツの枝の間に巣を発見。

ボランティアに来ていた凸版印刷労働組合の方が「タマゴあるー!!」と

声をあげてくれたので近くで作業していた方にも伝わりました。

何度もお伝えしていますが、タマゴやひな鳥を見つけたらそこはスルーしてください。

草を刈ってしまって周りからよく見えるようになると、カラスやキツネなどに襲われてしまいます。

マツの上に巣を作っているのは初めて見ましたが、巣立つまで無事でいてくれることを祈ります…。

植栽地でよく見かけるヒバリの繁殖期は7月までのようです。

まだまだタマゴやひな鳥を見つける可能性がありますので、皆さん気を付けてくださいね!

はじめまして!

6月からオイスカ名取事務所にインターン生として来ている森みなみです。

まずは自己紹介をさせていただきます!

名前 森みなみ

大学・専攻 東北福祉大学 社会福祉学科 3年

出身 宮城県 村田町(蔵の町です!)、県立名取北高校出身。

今までボランティアなど、積極的にはしてこなかった私ですが、地元宮城の復興の役に立ちたい!

たくさんの自然と触れ合ってみたい!と一念発起し、このプロジェクトに応募させて頂きました。

精一杯頑張りますのでよろしくお願いいたします。

ここからは6月15日の活動についてお話します!

この日はなんと、あいにくの雨でしたが…たくさんのボランティアの方々に参加して頂きました!

みなさんきちんとカッパや長靴など、雨対策はバッチリでした!

朝の説明会が終わり、バスに乗って現場に向かいました。

バスの中での海岸林の説明も、すごく真剣に聞いていらっしゃいました。

現場に着くと、初めに鎌の使い方と葦、ツルマメについて教わり、二手に分かれて作業開始です!

日光を遮りマツの成長を妨げてしまうツルマメを抜きながら、葦を刈っていきました。

でもすごくツルマメの葉っぱが他の葉っぱと見分けがつきにくく…苦労しました。

だんだん見分けられるようになっていきたいです!

さらに、マツの木にハチの巣ができていたりと、見たことのない光景ばかりでした!

休憩時間は、ボランティアの方々がたくさん話かけて下さり、就職活動のお話をしていただいたり、

相談に乗っていただいたりしました。ありがとうございます!

そしてリピーターさんはすごく作業がスムーズでした!あっという間に草が刈られてきれいになっていきます!

私もそれを見て頑張らなければ!と思いました。

作業は思っていたよりも早く進んでいたようです。

みなさん休憩時間は楽しんだり休んだりしていましたが休憩時間が終わるとスイッチが入り黙々と作業をしていてとっても頼もしかったです!

作業は雨のため午前中で終了しました。

ボランティアの皆さん、「やりきった~!」という人もいれば、「もう少しやりたかった~」とおっしゃっている方も

いらっしゃいました!最後はみんなで海を眺めてから、バスに乗り、事務所へ帰りました。

事務所に帰った後も、ボランティアの方々に「どこの大学なのか」や「どうしてインターンシップをしようと思ったのか」など

たくさん質問を頂いたり、話しかけて頂いたりしてとてもうれしかったです!ありがとうございました!

これから、8カ月間インターン生としてたくさんのことを身に着け、成長し社会に還元していけるよう精いっぱい頑張ります!

3月から溝切りに取り組んできた最多湿ゾーン。

化学総連と全積水化学労連の皆さんと一緒に溝切りをしていると、

多湿、スス病に加え、何者かに「かじられた」2018年植栽の幼苗が。

プロの鈴木純子さん曰く「ネズミかな~」。

いずれも珍しくありませんが、「三重苦」というのは初めて見ました。

酷ですね。

ですが、多湿は人力で改善しますし、スス病は1・2年すると自然治癒します。

ネズミも致命的なまでは、かじっていない。

私は生き延びると思いました。

2018年植樹祭で植えてもらった海側最前列、防風垣を大きく越えて成長し、

その分、潮風に直接晒されている2014・15年植栽地など、よく見ると、文字通り「犠牲木」として、

苦しんでいるクロマツをたくさん見かけるようになりました。

少しづつ、世の役に立とうとしているように見えます。

そもそも、潮風を入れれば四重苦ですね。

6月15日、化学総連の皆さんは昨日も仕事したし、

昼過ぎに帰らねばならない彼らは、ホテルに帰って風呂に入れるわけでもなく、

濡れるのが分かっているので、作業はご辞退いただきました。

今日から来る京セラ労組22名と凸版印刷労組45名には午前中だけと

していただいて、雨天決行で葦の下刈りに入っていただきました。

損保ジャパン日本興亜環境財団からの海岸林インターン3代目、

県立名取北高校出身で東北福祉大学3年生の森さんは今日が初日。

そういえば、初代の内川さんは9月から、一般参加の申し込みを

送ってくれました。2代目の大和田さんは元気かな?

凸版印刷労働組合 執行委員の嵯峨さんから

メールをいただきましたので紹介いたします。

先日は海岸林再生プロジェクトに参加させていただきありがとうございました。

雨天で厳しい状況でしたが、クロマツの森を取り戻す大きな仕事に携われた喜びと、

大きく育った未来のクロマツを想像する楽しみを感じています。

今回の研修でも改めて震災を知り、

その時自分ならどうするか想像し考え、

復興に携わり、文化に触れる等を学習できました。

中でもクロマツの作業は大変貴重な時間になりました。

微力ながらも貢献ができましたし、自然のこと、震災のことも教えていただきました。

そして、昨年より大きくなったクロマツに我々は元気をいただきました。

夜の懇親会では個人でリピートするぞとの声も多くありました。

短い時間の作業でしたが、密度の濃い時間だったと思います。

吉田さん、浅野さん、佐々木さんを含め対応いただいた皆様には大変感謝です。

本当にありがとうございました。

今後もいろいろな形で海岸林再生に関わっていきたいと思います。

よろしくお願いします。

*実働約2時間半で、凸版労組は少なくとも約800本のクロマツを葦などから救出。

京セラ労組は、葦に加え、芽を出したばかりのツルマメ抜き取りも含め

約500本のクロマツを直接的に世話してくれました。