こんにちは、浅野です

インターンの森さんのブログにもありましたが、

9/5~9/7、東京本部のインターン2名がボランティアの受入れに合わせて名取に来てくれました!

東京でのインターンは事務作業が多いのですが、名取はほぼ100%現場での外仕事。

ギャップに驚きつつも頑張ってくれていました。(詳しいことは彼女たちがブログで書いてくれます)

9/5は東京から車で行ったので少し到着が遅くなったため、予定を変更して被災地視察へ。

荒浜や閖上を見たあと、現場をひと回り。

18時近くなり、日も傾いてきたので帰ろうとゲートに行くと…

「あ!かにー!!」「え!?捕まえたーい!!」とテンションが上がる2人。

長距離移動で疲れているはずなのに、15分くらいカニと格闘

一応、吉田さんに手伝ってもらって2人とも捕まえられたのですが…

小さいカニだから痛くないよ。と吉田さんに言われていましたが、結構痛かったみたいです…。

この後、ちゃんと2匹とも水場に返しました。

こんなにカニでテンション上がる人はこの現場にいないのですごく新鮮でした!笑

こんにちは、浅野です

いつもボランティアの日の後(解散式)では作業の講評を佐々木勝義さんからしてもらい、

参加者の中から5~6名に感想を述べてもらっています。

9月7日のボランティアの解散式でのこと…。

いつも通り、指導員(主に吉田)が話を聞きたい人を指名して感想を言ってもらっていました。

今回は第一三共さん、個人参加のリピーターさん、UAゼンセンで参加された方…と4名ほどに話してもらいました。

吉田が「じゃあ、次で最後で!」と言うと…

ハッピバースデー・トゥー・ユー♪ という声が…。

つられて参加者の方も歌いだし、「誰々?」という空気が漂う中…

ハッピバースデー ディア よしださ~ん♪

「あぁ~」「えぇ~」「おぉ~」と色々な反応が…。

歌い終わると、口々におめでとうございまーす!と参加者の皆さん。

当の吉田は恥ずかしいのか何なのか…

爆笑してました。

実は前日の9月6日が誕生日で当日の夜にはANAの皆さんに祝ってもらっていました。

今回ANAの皆さんは東京からバスで来てくれていたのですが、

9月6日の朝、ANAすか隊のHさんの携帯に

Facebookからお知らせが…。【今日は吉田俊通さんの誕生日です】

大慌てでメンバーと連絡を取り、夜のことを考えてくれていたようです。

ちなみに9月7日の夜もボランティアの方たちに祝ってもらった吉田。

皆さんに祝ってもらえて幸せな誕生日でしたね!

何歳になったかは本人に聞いてあげてください。笑

広報室の林です。

7日のボランティアの日、来年小学校にあがるという

小さな女の子が防風垣に腰かけてお母さんの作業を見ていました。

お母さんにお話を聞くと、プロジェクトの支援企業の社員さんでした!

会社としても夏にボランティア派遣をしているが、県内におばあちゃんが

住んでいるので、活動後に娘を連れて会いに行きたいと考えていたのだそう。

会社での派遣だとそれが叶わないので、今回個人参加で埼玉から車を運転して

名取まで来てくださったとのことでした。

しばらくすると吉田の「きゅうけ~~~~~い!」の声。

休憩の間、私も防風垣に腰かけて、お嬢さんとおしゃべり。

ママの帽子はつば九郎とドアラちゃんの絵がついていること。

昨日野球を見に行って、頑張って応援したからヤクルトが勝ったこと。

宮城に大きいおばあちゃん(ひいおばあちゃんかな?)がいて、この後泊まりに行くこと。

昨日は温泉があるホテルに泊まれてうれしかったこと。

おばあちゃんの家から埼玉まで、夜の10時半までに帰らなければいけないこと。

その理由は「あなたの番です」の最終回をみたいから……ということ。

車を貸してくれたママの弟?には●●ちゃんという彼女がいること。

……などなど、いろいろお話してくれました。

そして休憩が終わり、作業が再開された時に彼女が言ったのは……

「だんだんお休みの時間が長くなってるの。ママたちも疲れてると思うけど、

きっとお仕事を教えている先生も疲れてきちゃったんだね」。

すごい! よく見てる!!!

おそらくそれは大正解だとおばさんは思います。子どもの観察力ってスゴイ!

そして「お仕事を教えている先生」という表現もとってもステキ。

私はこの後も、ずっと彼女に癒されっぱなしでした。

そのお話はまた後日。

海岸林再生プロジェクトを知りました。

暑い中での草むしりや排水路堀り。

汗をぬぐいながら活動されるボランティアとスタッフの皆さん。

そんな姿をドローンで撮影させていただきました。

「ドローンかっこいい」「おー、ドローンだ」と

お声をかけていただき大変感謝しております。

ドローンの仕事について興味を持たれて

お話しさせていただくことがございます。

実際には、ドローンを飛行させる業務は

全体業務の5%ほどです。

お客様との打ち合わせ、現地調査、飛行計画、

各種申請、点検メンテナンス、撮影したデータの処理。

その他にも様々な業務を行い、ひとつの案件が完了となります。

海岸林の再生プロジェクトも、未来の防災林になるまで

苗を育て、植林、日々のお手入れが必要とお聞きしました。

多くの皆さんの手により防災林は守られています。

その活動をドローンによる記録業務を通じ

皆さんに出会えることを楽しみにしております。

現地でお会いした場合は、気軽にお声がけください!

ちなみに、撮影した画像は「9月中公開」と聞いています。

___________________________________________________

「ドローンを飛ばすのは全体業務の5%ぐらい。海岸林の仕事も、我々の仕事も同じですね。木を植えるということは全体から見れば一瞬のこと。膨大な保育作業がある」庄司さんはこんな風に話してくれました。飛ばす前に3人で5㎞歩いたと聞きました。「歩いたんですか?!」びっくり。

でも、歩いてでも図面を理解しようとする人たちですから、追加で仕事を依頼しています。長いお付き合いができる仕事となるといいなあ。(吉田)

㈱J.ドローン https://j-drone.jp/about-j-drone/

これまで名取の海岸林を訪れた外国人は50ヵ国以上数百人。

(途中までは記録していたのですが、近々数えなおします)

ブログカテゴリー「海外との連携・発信」

震災から数年は、外務省がフォーリンプレスセンターに委託して募集したマスコミが多かったです。

最近は、技術やプロジェクト運営を研修に来る、「その筋」の人がすこし増えました。

2013年にフィリピンを襲ったスーパー台風「ハイエン」の後は、オイスカフィリピンの会長で、

フィリピン市町村連合会会長のロハスさん一行が、2度目の視察で8時間ボランティアを2日間体験。

オイスカタイの会長一行も3日間体験。タイ事務局や政府職員は3回も4回も研修として来てくれています。

「子供の森」計画の親善大使や、国内勤務の外国人職員も来ましたし、我がオイスカ管内で来てない国は

ほとんどないのでは? 地味ですが、コンスタントに外国人が来ています。

2016年以降は、JICAによる海外政府職員のためのEco-DRR研修も今年で4回目。

もちろん、ボランティアにも外国人が参加してくれています。

第1次10ヵ年計画の終わりが見えてきたいま、満を持して、自前で研修を主催します。

研修の方向性は、昨年の11月頃内部的に机上にあげ、ゆっくり煮詰めてきました。

研修には中野悦子理事長も参加し、インドネシア、フィリピン、スリランカ、バングラデシュ、

メキシコ。名取には来れませんが内モンゴル、タイからも、最前線のバリバリの現場責任者が集い、

主に東京と名取と栃木県の足尾で研修をします。

1年前、私自身も森林が持つ防災機能を集中して学び始め、足でも稼ぎました。

まだまだ学習は足りません。ですが一つ思うのは、伊達政宗、武田信玄、加藤清正・・・

日本は400年前から森林を使った防災減災に取り組んでいます。

日本人による国際協力としてEco-DRRは、インフラのソフト面の輸出としても格好の材料であるし、

自分たち自身にとっても温故知新。これまでのオイスカの地域開発ノウハウにEco-DRRが加味されたら・・・

世界の気候変動による変化に対し実践的な対応になるかと。

久しぶりのボランティアの日

こんにちは!インターン生の森です!

本当に本当に久しぶりのボランティアの日の活動に参加させて頂きました〜!

今回は9月6日、7日の活動についてです。

なんとなんと!今回は東京から同じく損保ジャパンのCSOラーニング 制度で、オイスカ東京本部で

インターンをしている、玉手晴ちゃん(たまちゃん)と、中谷地さくらちゃんが名取事務所に来てくれました!

6日の活動は、主にマツを固定している竹をはずしたり、広葉樹の数を数えたりしました。

いつも活動の前日の作業は吉田さんと浅野さんと私だけの日が多いですが、今回人数多かったのでいつもよりもみんな和気あいあいと作業していました!

6日の午後からは、ANAの皆さんが来てくださり、活動を行いました!

今回の作業はつぼ刈りでした。最近は溝切りの作業が多かったですが、久しぶりのつぼ刈りの作業だったので、きちんとできるか心配でしたが、東京からはじめての2人が来てくれたので、つぼ刈りやツルマメ抜きのレクチャーなどを頑張って行いました!

たまちゃんもさくらちゃんもつぼ刈りがとっても上手で、私も頑張らなければと刺激を受けました。

7日のボランティアの日の活動は、たくさんの企業さんから、個人の方、何回も参加して頂いているリピーターさんなど、たくさんの方に来て頂いて作業を行いました。

今回私たちが作業を行った場所は、こーんな場所でした!

もはやマツが見当たりませんね。。笑

でもこのような場所をみんなで綺麗にしていくのは、達成感がすごいです!

そして、私が作業の間にお話させて頂いた方は、地元が宮城の方で、地元トークで盛り上がってとても嬉しかったです。ありがとうございました!

あと、氷やアメを下さった方や、一緒に写真を撮って下さった方もいらっしゃいました〜!

みなさんいつもありがとうございます^^

お話して下さったみなさんも、作業に参加して頂いたみなさんも、ありがとうございました!

そして、東京から来てくれたたまちゃん、さくらちゃん本当にありがとう!2日間一緒に作業が出来て嬉しかったです^^また機会があればよろしくお願いします。

9月6日、7日のボランティア

こんにちは、浅野です。

9月6日はANAホールディングスから40名、9月7日のボランティアの日にはANA40名を含む

140名がボランティアに来てくれました!

前日までは最高気温25℃とボランティアに最適な気温だったのですが、

当日は両日とも30℃の予報…。熱中症対策をしっかりとし、作業に臨んでもらいました!

作業は両日ともつぼ刈り。

ツルマメも出ているところはあるのですが、ツルマメ以外の雑草に覆われてしまっている場所も出てきてしまって

いるのと、その雑草の中にツルマメが潜んでいる所が多くなってきているので、つぼ刈りを優先することになりました。

9月中のボランティアはあと2回。27日のホーチキ㈱、28日のボランティアの日で合計140名です。

ツルマメもほかの雑草も9月中になんとかしたいところ。10月は総点検になると思います。

ということで9月中に来る予定のみなさん、よろしくお願いします!!

広報室の林です。

昨日に続き、名前の話。

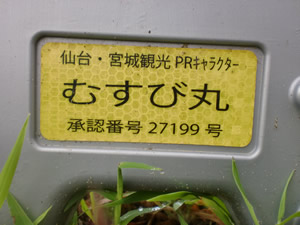

工事現場でよくみかけるこれ。

単管バリケードというのだそうです。

よく見るのは、単管パイプの両脇にカエルやサルなどの

生きものがコミカルな姿でくっついているもの。

今年現場に登場したのは生き物ではなくこのキャラクター。

ご存知ですか?

うしろ姿はこう。

簡単な顔はこれ。

さて、この子の名前はなんでしょうか?

吉田はいつも「おにぎり君」と呼んでいますが

惜しい!!

正解は「むすび丸」

仙台・宮城の観光PRキャラクターなのだそうです。

県知事さんの名刺もむすび丸の形をしています!

駅などでも見かけるむすび丸。

ぜひ覚えておいてくださいね。

おにぎり君ではありませんから~~~!

-300x132.gif)

-300x75.gif)