トヨタ自動車HPをご覧ください!動画を作っていただきました。

久々の動画、トヨタ環境活動助成プログラムのご厚意で作っていただきました。あの日来たボランティア140人全員にも、見てもらいたいです。

動画はコチラ

思えば昨年11月「動画作りましょうよ」と、そして今年の5月、ボランティアに課長さんも来てくださり、7月20日撮影実現。

植栽地全体の空撮は、㈱J.ドローン(本社:仙台)が国交省に申請し、航空法に沿って、夜明けから飛行機が飛び始める朝7時半まで。名取事務所に朝4時集合。寝坊するといけないので、私も事務所泊。奈良から車でボランティアに来て車中泊をしていたTさんを起こしてしまった・・・事情を知らず、寝ぼけて、「あの車なんだろー」とだけ思いました。ごめんなさい。

J.ドローンさんの撮影チームとは、今回初めて仕事しました。

仕事師です。一度現場をじっくり案内したのですが、まさか5㎞を歩いて確認するとは・・・

映像を見せた林野庁本庁でも言われました。

「とても安定した映像。見やすい。どうやって撮ったんですか?」と。

答えにはなってないのですが、防潮堤沿いの作業道5㎞。

あれがあったから撮影は時間がかからず、楽でした。朝だから風もなく。

当日ボランティアに来た、東京の建設業「柿崎組」の親方と職人さんが、本部に仕事に来てくれたので見せました。まあ、喜んでくださいました。やっぱり本職はすごい。ものすごい溝切りでした。本職は重機だと思いますが。

朝、3時ごろ東京をマイクロバスで出発した40人。毎年来てくださいます。

協力会社の仲間もいつも連れてきて。素晴らしい社長です。

ボランティアさんからの情報によれば、社長の朝の掛け声が、

「おい、お前ら、素人に負けんじゃねーぞ」だったそうで。

地上撮影班は名古屋から、トヨタ東京本社のご担当の皆さんも、絶好の機会をありがとうございます。

この前、ほぼノーアポでいつも通り行った林野庁本庁10ヵ所では、パソコン片手に、立ち話的に上映。

突然なのに皆さんすみません。いつも。でも食い入るように見ていただき嬉しかったです。

自力で、目の前で、1年以内に1万人に見ていただくつもりです。

(いくらなんでも、言い過ぎか?)

ドローン撮影を見ていた人のブログ

㈱J.ドローン撮影チームからのブログ

「クラウドファンディング型 高島屋募金」の第1号!!

こんにちは

海岸林担当の鈴木です。

いつの間にか暑かった夏も終わり、ブドウやリンゴの季節になっています。最後にブログを書いたのは確か4月・・・しばらくぶりです。

今日はバラのマークでお馴染みの(年齢がばれてしまいますかね?)高島屋さんのことを少し。

カタログギフトの社会貢献のページでプロジェクトへのご寄附を呼び掛けてくださり、2012年5月からこれまでずっとご寄附を続けてくださっています。ありがたいことです。

今年3月、窓口になってくださっているCSRの担当の方から、オイスカの事務所を訪問したいというお申し出がありました。

CSR担当以外の方も来られたので、何だろう?と思っているところへ、クラウドファンディングで募金を行いたいという構想がおありだとのこと。

まずは現場を体験したいと、4月20日のボランティアの日への参加申し込みをいただきました。この日は、ほぼ溝切りオンリー、普段デスクワークの身にはかなりこたえる作業内容(^^;) 後日伺ったところによると、翌々日まで体がガタガタでしたと。

担当者全員で現場を訪れ、作業の大変さ(^^;)楽しさ、規模感、その意義などすべてを感じてくださったことに嬉しく思います。

その後、日本橋にある高島屋グループ本社ビルに訪問させていただき、具体的に話が進み始めました

最初はイメージがつかめず、クラウドファンディングサイトの一つのメニューで海岸林への寄附を呼び掛けてくださる? でもこれでは安心信頼のある髙島屋ブランドを活用したクラウドファンディング募金にはならないか・・・??などと思っていたところ、

担当の方から具体的なページの構想をいただき、びっくり!

こんなに海岸林の広報をしてくださるんだ・・・ 思わずありがたや~と拝む気持ち(*^-^*)

メールのやりとりから、担当の方がとてもとても熱心に取り組んでおられるのがわかり、こちらも自ずと熱心になりました。

公開直前まで写真の差し替えや文字の修正などにご対応くださり、

そして、公開されたのがこちら→ https://takashimaya.en-jine.com/

プレスリリースもしてくださっていて、WEBニュースにも掲載されています。

https://www.excite.co.jp/news/article/Dprp_34910/

お客さまや広報ツール、企業ブランドなど、各企業がもっている資産を活用してプロジェクトを宣伝し、寄附を呼び掛けてくださることにとてもありがたく思っています。

500円から寄附ができるようですので、ポチッとしていただけるとありがたいです。

津波から8年半。

この間、多くの法人支援者のご担当にお世話になり、強い刺激を受けることは多々ありました。その中でも、忘れ得ぬ指折りの一人、元住友化学労働組合書記長の山崎龍太さんと5年ぶりに再会しました。山崎さんは兼務と専従を経て10数年組合に関わったのち、会社に戻って即、サウジアラビアの国家プロジェクトに単身赴任で5年。「現地で不可欠な存在」(元組合委員長)になっていると聞いて、大活躍を嬉しく思っていました。2017年 サウジの山崎さんより

同組合は会社とともに昔からオイスカの法人会員。記録をさかのぼると、津波以降、初めて会ったのは2012年10月24日。東京での海岸林活動報告会に同僚の佐々木誠さん(2代目ご担当)と出席くださっていました。たしか、その直後「組合幹部でぜひ現場視察したい」と連絡をいただき、「手を借りたいたいこともある」と応じ、11月13日名取市高舘熊野堂の森林組合員所有の山で、広葉樹のどんぐり拾いをお願いしました。その時のブログがコチラ。視察後彼らは即名取で会議。そうやってこのプロジェクト支援検討が始まったと聞いています。それ以来、会社と「労使協働」の展開も始め、何度現場に来てくださったことか・・・ご担当は彼以来、5人目。担当が替わっても魂が変わらないという点で同組合は明らかにトップ。積極果敢な担当交代を歓迎しています。いま、多くの労働組合のご賛同をいただいていますが、じつは、その流れの源流となったのも住友化学労働組合だったのです。組合とは我々にとって何か?労使協働とは?と考えるきっかけを下さりました。

ブログにも数々登場あり。

「わたしがボランティアに参加した理由 ~きのこへの熱い思い~」(2016年の参加者Oさんより)

「ユスリカ」(2014年の参加者田中さんより)

「心強い支援者 住友化学労働組合」(2014年のブログ)

100人に聞きました 「この2年の成果・社会的意義とは」⑥ (2013年のブログ)

「せんべろ」の街、東京の中野で再会。林久美子広報室長と下見済み。混雑の中で見つけられるかな?と思った直後、見つけてもらいビックリ。やっぱりバリバリ。元気そう。歴代担当者の武勇伝の報告含め、尽きない想い出話ができました。「せんべろ」で済むわけはありません。財布は空っぽ。

50歳。お祝いいただいたみなさんへお礼

吉田です。休日なので・・・

津波のとき、41歳だったと思うのですが、たしかあの頃か、少年野球の子どもたちから、

宮城より自分の頭に植林したほうがいいといわれたり。うまいこと言うので感心しましたが、

月日が流れ、彼らとオヤジたちと一緒に、年1・2回はお酒を飲めるようになりました。

自分はさておき、企業の担当者とか、宮城海岸林コアの人とか、津波のころの写真を見ると、

「若いなぁ」と思うこともないわけじゃないけど、話せばやはりあの頃のまま。

あっという間の8年半。長いんだろうけど、長くもなく、ついこの前のこと。

ボランティア受け入れの9月6日、50歳になりました。

自分をオジサンと思うことはあまりないのですが、

あと10年そこそこで定年という、カウントダウンの自覚は強くあります。

誕生日と言っても、おめでとうと言われたこともなければ、そう思うことなどなく。

うちの家族、僕の誕生日知ってるかな。この日、この前後、毎年名取の草刈りで家にいないし。

全然なんとも思ってなかったその日、ANAの皆さん、次の日の公募ボランティアの皆さん、職場の人たちから、50って書いたケーキをいただいたり、「竹灯り」って、私たちの第一迎賓館の居酒屋から靴下いただいたり。Mさん農家でもみんなからケーキいただいたり、現場と迎賓館で2回もハッピーバスデイを歌ってもらって。

祝ってもらうたび、固まりました。

リアクションできず・・・ほんとに恥ずかしかった。でも、嬉しかったですね。

こういうの、誕生日と重なった小学校の修学旅行以来。

あの時は、松田聖子のプロマイド、たくさん貰いました。

鈍感だから、2週間たって、この前の休みの日、なんとなく思い出し、実感がわきました。

幸せなんでしょうね。公私ともにいい仲間がいて。

広葉樹モニタリング調査(国有林)

名取の海沿いに植えた広葉樹は葉が落ちるのが早い。モニタリングはさっさとやらないと。

2014年に初めて植えた国有地。樹高と根元径を図り続けて6年目。

辛うじて生き残り、樹高2m以上になったものもあります。

広葉樹に関する記録ブログ

春の開葉確認調査(全数)では、75%の生育でしたが、さらに枯れる6~7月を経て、どうか・・・

今年は害虫が少なかったが。(フタモンアシナガバチも少なく、ギンヤンマも明らかに少ない)

調査対象は2016年に補植した50本だけではありますが、生育率72%。14本も枯損。だいたい春のまま・・・

毎年の先端枯れ、萌芽更新を繰り返し、また樹高が「縮んだ」ものも多数。

名取第1工区(草の繁茂すごい)では最高樹高210㎝・根元径3.5㎝のコナラも。樹高1m以上が9本。枯損4本。

名取第2工区(山砂)では、最高樹高120㎝・根元径2㎝これもコナラ。樹高1m以上1本。枯損10本。

調査は、損保ジャパン日本興亜環境財団のインターン女性3名(オイスカ本部2名、名取事務所1名)と浅野さんと一緒に。

学生さんは、草の中でもガシガシ進み、逞しかったなあ。

広報室の林です。

先日のボランティアの日、午後からの作業をまるっとサボってしまいました。

前日から当日の午前中まで活動した団体さんの対応を現場でしていたため、

お昼休みに事務所に戻れず、みんなが現場に戻ってくるまでゲートで待機。

吉田にお昼のお弁当をもって来てもらい、みんなが作業を始めた頃、

私は遅れて昼休みに入らせてもらいました……が、

そのまま昼休みは終わることなく……ごめんなさい。

実は、小さなお嬢さんがあんまりにもかわいくて

一緒に遊んでしまったのです。

がんばって作業をしてくださった皆さん、本当にすみません!

彼女は先日ご紹介した観察力の素晴らしいAちゃん。

午前中にもお話したり、一緒に四つ葉を探したりしたので

「午後も一緒に遊ぼうね」ということになり、

「じゃあバスの隣で待ち合わせね!」と約束。

お母さんに許可をいただき、海を見に行くことに。

午前中は作業現場に入ることを想定した長靴に長袖姿。

長袖は暑い暑いと繰り返していたAちゃん。

午後は、お母さんが着替えさせてくださり、

かわいいサンダルに肩の出た白いブラウス姿。

サンダルに砂が入ってきて歩きにくいといいながら

海岸を歩いているかと思ったら

「私が生まれるよりも前、ここに大きな地震が来たんだって」

とお母さんからお話してもらった(らしき)ことを教えてくれました。

そして海岸で私がお弁当を食べている間、彼女は

きれいな貝殻拾いに夢中に。

薄い貝殻が割れる音を楽しんだり、

穴が開いている貝殻を紐に通して、ぶつかり合う音を

「きれいな音がするよ」と聞かせてくれたり。

大きくてきれいなものを見つけては、

「これ、絶対ママに見せたらびっくりすると思う」と。

ママを喜ばせたいんだね。

そして一緒に作ったのがこれ。

「だれもこんなかわいいネックレス持ってないと思う」

と嬉しそう。

もう一つはこちら。

穴の開いた小さな貝殻を紐に通したものは

重くてネックレスにできず、バッグにつける飾りに。

シャラシャラときれいな音がするすてきな飾りになりました!

ビニール袋いっぱいに拾った貝殻をママに見せに行くAちゃん。

ママも「わぁ~」と喜んでくれていました。

(そんなに拾ってどうするの!とか置いてきなさい!とか

言わないすてきなママだからAちゃんもこんな素直に育ったんだね~。

Aちゃん、あんまりにも多い海岸のゴミに心を痛めていました。

「どうしてみんなゴミを捨てるのかなぁ」と。

「風が強いから勝手に飛んできちゃったゴミもあるんだよ」と

大人の言い訳じみたことを言ってしまった私。

「今度は一緒にゴミ拾いしようね」と約束すればよかった……反省)

ママの作業が終わり、防潮堤の上で合流すると

彼女は自分のバッグから小さな紙を取り出し、

「はい」と手渡してくれました。

作業サボってこんなかわいいお嬢さんに癒されて

ありがとうってお手紙までもらえるなんて、ばちがあたりそうです。

Aちゃん、今度は一緒にツルマメ取りとゴミ拾いをしようね!!

ほぼ3週間名取事務所を空けて、東京本部業務に没頭です。

ものすごく違和感があります。「名取は雨かな~」とか・・・東京にいるだけで違和感。

宮城でやりたいことも色々あるんですが。

浅野さんは西日本研修センター勤務時代の研修生の結婚式のため、休暇で堂々マレーシアへ。

ラインが届き、「どこもかしこもヘイズがひどいです」「カリマンタンからの煙のせいですが・・・」と。

吉田「ヘイズって言うんだ~」(無知)

和代さんは助成金の報告書が終わり、髙島屋クラウドファンディング型募金活動のプレスリリース前の詰めが終わり、

今度は、日本SDGsアワード申請書作成開始。

林久美子さんは数日来、月刊誌入稿に没頭。

昨日昼は、ドローン空撮動画の職員向けプチ上映会。

清藤城宏緑化技術参事が久々上京。海外事業部とフィリピンレイテ島出張打ち合わせのほか、

私と一緒にECO-DRR研修講義すり合わせ、海岸林の秋のモニタリング調査計画、森林総研ポスターセッションの検討・・・

小林省太アドバイザーは、「よみがえれ!海岸林」第8号の校正。

海外事業部、啓発普及部の一部メンバーと海岸林チームは、10月1日のシンポジウムと

ECO-DRR研修(9月30日~10月8日)の準備です。

研修は部分参加含め、フィリピン、インドネシア、バングラデシュ、スリランカ、タイ、内モンゴル、フィジーの7ヵ国が対象になりました。シンポジウム、もう少し人が来てくれるとイイんですが。いま180名です。

広報室の林です。

先日、J.ドローンの庄司さんがブログにご登場くださいました。

そこにもありましたが、ドローンが飛んでいるとついつい

「カッコイイ!」と、飛んでいる方向を目で追いかけてしまいます。

操縦している方が、ドローンが見ている映像を

手元の画面で確認しています。ついついのぞきたくなる。

ブーンとは違うんだけど、ブーンとしか表現できない

羽根の音をさせながらヒュ~ッと着陸したドローン。

なんだか生き物のような気がして、近づくのにちょっと怖さもありながら、

でもついつい近くに行ってみたくなる。

ついついじっと眺めてしまう。

ドローン、やっぱりかっこいいなぁ~。

マルエツ労働組合 6回目のクロマツ隊!

こんにちは!マルエツ労働組合です。

マルエツ労働組合について少し。。。

首都圏に299店舗構えるスーパーマーケット「マルエツ」の労働組合です!

今回8月28日~29日の2日間、マルエツ労働組合の仲間50名で海岸林再生プロジェクトに参加させていただきました!

東京駅からバス2台で名取まで向かうのですが、途中DVDなど使い勉強会を行います。震災を風化させない事、海岸林再生プロジェクトの概要について、作業内容について学んでもらい現地に入ります。今年はツルマメ草取りでしたが参加者の皆さんには楽しみながらも、一生懸命汗を流してもらいました。

作業の合間に参加者の皆さんが、オイスカの吉田さん、林さん、浅野さんと様々な話をしています。作業の合間の心和む瞬間です。(感謝しています。)

初めて参加してから6年経ちますがリピーターの参加者が極めて多いのが特徴です。(6年連続参加者もいます!)毎年クロマツの成長を楽しみにしている方が本当に多く、今年もどのくらい成長しているかが楽しみと言っている方が多かったです。実際見てみるとビックリ!最初に植えたクロマツが4メートル以上育っていた事に感動「ここまで成長すると、もう草刈りに入れないね。」と。。。いや、まだ入る所いっぱいあるし(笑)

他にも、マルエツ隊が去年掘った溝切りの所を教えてもらい見てみると、虫達もたくさんいて良い環境が出来つつあると感じました。「これがマルエツ溝だよ!」と。。。名前ついてるし(笑)「成長した姿をまた来年見にきますね!」と話してくれる方もいて、事務局としても嬉しい限りです!松の成長を通じて、被災地の復興に少しでも役にたてればと願うばかりです。

ここで参加者のアンケートに記載頂きました感想を紹介します。

★小さな苗が大きくなったのを見てボランティア活動を続けてきて良かったと強く感じました。

★松が順調に成長しており自分達の活動が微力ながらも役立っていると感じる事ができました。来年も参加したいと思います。

★なかなか出来ない経験をさせてもらい、色々考えさせてくれたボランティア活動でした。

★初参加でしたがボランティアという形で貢献できた事を嬉しく思いました。

★地道な作業でしたが、これを繰り返す事が松の成長に繋がっていくと感じられ、やり甲斐がありました。。

★ツルマメ草との戦いです。大きく成長した松の下にもぐって取るのが大変でした。

★「微力だけど無力じゃない」という言葉が今年も感じました。機械ではできない作業をしていると、その言葉を強く感じる事ができました。

他にもたくさん感想をいただきました。

最後になりますが、2日間大変お世話になりました。オイスカの皆様、名取市海岸林再生の会の皆様に心から感謝申し上げます。そして今後も全力で取り組む事をお誓いし、マルエツ労働組合の報告とさせていただきます。

一郎さんへ

「久美子さん・浅野さんの手助けなしに、約束通り30分以内で完成させたゼ!」(T.吉田)

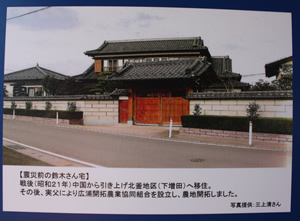

久しぶりの鈴木英二氏旧宅

広報室の林です。

先日、全日空の社員さんがボランティアに来られた際、

久しぶりに鈴木英二氏旧宅を訪問しました。

何かの番組で羽生結弦選手がここを訪問したことから、

多くの方がSNSで発信するなど、全国からいろいろな人が足を運ぶ震災遺構です。

「風化」の言葉も聞きますが、あの日ここで何があったのかを

知ろうとする人が今でもたくさんいるということだと思います。

ボランティアメンバーの中にはこのすぐ近くで生まれ育ったSさんがいます。

Sさんは震災当日、ここにはいませんでしたが、実家は津波で流されてしまいました。

農業を営んでいたご両親は、プロジェクトで植える苗木づくりの

中心メンバーとして大活躍。

この時、Sさんが笑顔でみんなに話していたこと。

「この家の前には立派な塀があって、門も立派で、子どもの頃は

中が見えないから、どんな立派なおうちなんだろうって

いつも気にしながら、この家の前を歩いてたんですよ」

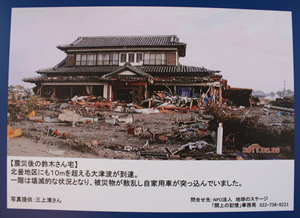

Sさんの言う通り、震災前の写真には立派な門と塀。

そして、震災直後の写真では、塀がないどころか

流れてきた車まで家の中に突っ込んでいるのがわかります。

ここに来ると津波がどれだけ恐ろしいものかがわかります。

そして、同時に思うのが人間の強さ。

自分の家が流され、ふるさとが一変してしまうという体験をした

Sさんが、明るく子供の頃の話をする姿もそう。

人間は自然の力に勝てないけど、でも負けない強さがあると思うのです。