本数調整伐試験 写真レポート

吉田です。本数調整伐当日のレポートです。やってみないとわからないこと、コスト計算上知りたかったこと、将来の予習が出来ました。

5月17日(月)8:30~9:30 宮城中央森林組合6名、松島森林総合1名、オイスカ5名が集合。施業の手順確認、安全講習。その後、即現場に行き、おもむろに伐採開始。こういうところがプロ。もう少し戸惑いや混乱があるかと思いましたが、まったくなく。こういうところで、森林組合の現場代理人、佐々木秀義君の力量が発揮されます。下見・佐々木統括との打ち合わせがされていたのでしょう。現場で右往左往し、あげくは立ち止まってしまい、議論が始まるようなことがない。いざという時の対処を考えていましたが、出番なしで、ある意味、私は暇でした。清藤城宏先生にヘルメットを貸してしまったので、林内は皆さんに任せ、合流した県庁の6名への視察対応に専念できました。

試験地は0.12ha。汀線(海岸線の波打ち際)に平行に、北から①1伐3残、②1伐2残、③1伐1残、④無伐。対象木は昨年12月、すべて伐採前に計測済み。今秋、伐採後の成長期を経たものをさっそく計測できるように。

伐り手は一人、伐採木の林外への搬出が4人、トラックへの積載が1名。がっつり休憩もしましたが、伐採自体は100本余り。半日で概ね終了。今回の搬出はすべて人力。(本格的に始まった時は、文明の利器を使います。しかし、林内作業道が必要になります。)トラックへの距離も最長100m弱と近いので。4mあまりの松を中段で切らず、森林組合のみんなは2本まとめて持って、腕ずくで引きずっていきます。コロナ太りの私は無理せず1本。伐採木を林内に据え置くと、それがマツクイの温床になるという岩手県での情報があります。

今回は調査地なので、調査の支障となるため下枝を払ってあります。その際、幹から20㎝程度離して。傷が入るリスクがあるからです。スギ・ヒノキと枝打ちの位置が違うのです。ですが下枝がないから、通りやすい。ただ、本格的な伐採の際は、下枝払いはしません。不要な施業と考えています。また、調査地ゆえ、枝条も林外搬出してみました。これは歩きにくいというぐらいで、本当はそこまでしなくてもいいと思います。どのぐらい大変か、十分体感しました。なお、防風垣・静砂垣は朽ち果て、ボルト・釘などが錆びて危険。役目を果たした箇所から、いずれ解体・分別されて廃棄処分されるでしょう。

プロのみんなも、われわれも、いろいろなことが分かりました。行政・専門家の皆さんなどとも情報提供、情報交換しながら、ともに工夫していきたいと思います。今秋は数haの本数調整伐を開始します。

5月17日、とうとう「本数調整伐」試験地の伐採を迎えて

吉田です。

そもそも海岸林は、山のスギ・ヒノキのような経済林ではなく、海岸の砂や風を止めるための防災林。伐採の必要はないと考えられたと思います。江戸時代に殿様が植え始めた歴史もあり、民の林はほぼなく、当然「禁伐」。近代に至っても、所有・施業方針はかつての流れを汲んできました。

伐るにしても、研究をするにしても、同じお金を使うなら経済林が優先。防災林ですから、伐らないほうがいいのでは?と手を付けにくい。昭和も後期に入って、積極的に伐って強靭化を目指すべきとの優れた研究する人が表れ始めたものの、本数調整伐の方向性には転換されませんでした。ちなみに経済林ではないので、専門家は本数調整伐と呼び、間伐とは言われません。

しかし、東北の震災で海岸林がなぎ倒されたことにより、逆に強靭化を目指すべきとの方向性が定まりました。かねてより研究を重ねてこられた森林総研の方たちなどの成果物が活きたのだと思います。行政当局や研究者の方たちにも本数調整伐に対する賛成意見をお伝えし、議論し、われわれ民間の意見も非常によく聞いてくださりました。しかし、現実に実行する立場としても「未知」の世界です。手探りな点が多いです。佐々木統括がそう言うぐらいです。

2020年度 生長モニタリング調査、CO2固定量調査、本数調整伐試験

*本数調整伐調査概要は、報告書の最後の項目にあります。

ところで、自分たちで種から育てたクロマツを伐採すると、皆さんはどんな気持ちになるか・・・

「忍びない」「もったいない」それが普通の意見です。

でもやっぱり、私はその場に立っても何の躊躇もありませんでした。

皆さんが感じるだろう気持ちをしっかり胸で受け止めて、別のことに力を向け続けたいと思います。

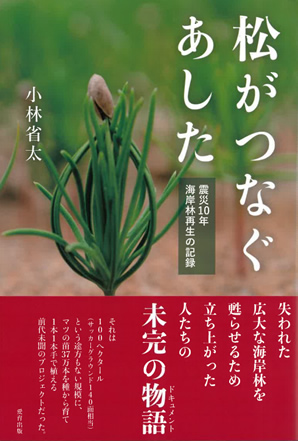

「松がつなぐあした」書評が続々。河北新報にも紹介記事が出ました。

2020年度後半は、書籍「松がつなぐあした」の全国展開に没頭していました。

何としてでも、若い世代に読み継がれて欲しいと考えて。オイスカの全国支部や心熱い会員のみなさん、海岸林の寄付者の方々がたくさん協力してくれました。愛知県内ではオイスカ愛知県支部の協力で、1,000人にわたりつつあります。おかげさまで、エッセイスト大賞候補にもノミネートされ、全国学校図書館協議会の選定図書にも選ばれました。

書評や紹介記事も続々。

産経新聞(2月21日)、日本農業新聞(3月7日)、矢作新報(3月12日)、電気新聞(4月30日・7万部)、UAゼンセン新聞(3月4日・43万部)、宮城県内コミュニティー誌「ぱど」(2月26日・40万部)、広報「なとり」4月号、森林林業業界雑誌は3誌。

そして、5月4日のみどりの日に、満を持して河北新報社で大きく取り上げていただきました!

*HP掲載を同社から快諾いただきました。御礼申し上げます。

全国紙・地方紙、とくに海岸林がある県の地方新聞対策は、プロのアドバイスを聞いて、素人ながらあの手この手で本当に努力したのですが、結果を出せませんでした。これからも一人でも多くの方に読んでいただくよう、努力を続けます!

宮城県立高校74校(中高一貫校含む)に寄贈しました。本数調整伐試験地伐採を視察に来られた県庁森林整備課の皆さんを通じて、現場で贈呈。この本を読んでボランティアに来る、学習の手助けになることを心から願ってます。

初!ヤマドリ発見 (驚) ~5月のいきもの~

吉田です。

5月14日~19日は3か月ぶりの名取。4月はほとんど愛知と香川にいました。久々のブログ。書きたいことはたくさん。

林野庁仙台森林管理署による2013年~2019年の「名取地区生物多様性配慮ゾーンにおける環境調査」で確認された鳥類は全63種(2013年:36種、2014年:34種、2015年:43種、2017年:44種、2019年:48種)。うちこのなかで発見されていない「ヤマドリ」に出くわしました。こんな海沿いにまで来るのか・・・びっくりです。私が林業会社にいたときは、長くてオレンジ色のきれいな尾羽が落ちてないかずっと探してました。どうか、キツネに食べられませんように。

見つけた直後、森林組合のみんなに話したら、「卵抱いてるときは、何が何でもその場から逃げないんだ。この前、草刈りしてた時、打ち首にしたばかり(笑)」(早坂君の父)やっぱり、林業マンは一言一言、言うことの次元が違う。

上の写真のみなさんは隣人関係。同じ生活圏です。新入りのヤマドリは生きていけるかな?

また、こんな時期に初めて見る黄色いトンボがいました。

ハラビロトンボ。2017年以降定着しているようです。その環境調査によると、2013年以降に確認されたトンボは19種。(2013年:10種、2014年:11種、2015年:11種、2017年:11種、2019年:12種)うち最終年度にも確認された環境省・宮城県レッドリストが2種(コバネアオイトトンボ・マダラヤンマ)。

最後に・・・「悪さする」新手のいきもの!!

下の写真の左、2015年植栽の宮城県産マツノザイセンチュウ抵抗性クロマツが1本だけ枯死しているのを発見しました。今春、頂芽が伸び始めた時に、枯れたばかり。「なんでだ?!」。調査追求力がある浅野さんと清藤城宏先生が、ガン見。原因を調べて、その後の処置もしなければ。

半年ぶりに名取行ってきました

こんにちは、浅野です。

異動しましたが、名取に行ってきました!!

今回は本数調整伐試験地の伐採をするということで、半年ぶりの名取でした。(切るのは森林組合の皆さん)

佐々木統括の指示のもと、昨年1プロット100本ずつで設定した試験地で

1伐3残、1伐2残、1伐1残(どういう意味かはこちらをご覧ください)と切る割合を変えて伐採を行いました。

これについては清藤先生や吉田さんが詳しく書いてくれると思うのでこのくらいで…。

11月のボランティアの日以来の名取だったのでいろいろ見てきました!

マツはコロナに関係なく、元気に今年の成長を始めていました。

キツネの巣穴も健在。2018年に初めて見つけた場所が1番のお気に入りなのか、

他のところは使わなくなっていてもここにはまた新しく穴ができていました。

今年は他の植物も旺盛なのか…

植栽地内にも生物多様性配慮ゾーンにもモサモサと色んな植物が生えていました。

ちなみにツルマメは今が出始めでした。

毎年、ボランティアの皆さんに頑張ってもらっていたおかげでツルマメから卒業できたエリアも多くなってきましたが、

去年の9月にボランティアの皆さんに取ってもらった場所はまだ出てくるみたいです…。

去年の様子↓

http://www.oisca.org/kaiganrin/blog/?p=27633

http://www.oisca.org/kaiganrin/blog/?p=27643

こうなる前にボランティアの皆さんに来ていただけることを祈ります。

今年もコロナの影響でボランティアの中止が余儀なくされていますが、

宮城県民のみでの受入れも検討していますので、その時は皆さん、お待ちしてます!

(浅野も行けるように頑張ります…)

しっかり根付いてます!

こんにちは、浅野です。

先日、出張で愛知県豊田市に行ったのでご報告です。

毎年6、7月ごろに名取にボランティアに来てくれていたオイスカ豊田推進協議会の皆さん。

昨年今年とコロナの影響で来ることができませんでした。(今年は延期の予定)

ブログを読んでくれている方や現場に来たことがある方の中には

ご存知の方もいるかもしれませんが、鈴木英二会長の旧宅に咲いていたバラ。

こちらを見つけたのが、自宅でバラを育てている豊田推協の会長の奥様で、英二会長はそのお名前にちなみ、

このバラを「ストロベリーアイス幸子」と命名。 ※ストロベリーアイスはバラの品種です。

2月のブログでお伝えした通り、英二会長の旧宅の取り壊しが決まったので

このバラは英二会長から豊田推協の光岡会長宅へと送られました。

宮城から愛知までの長旅で最初はだいぶ弱っていて、しっかりと根付くか分からなかったそうです。

ですが、光岡会長ご夫妻の丁寧な管理のかいもあり今年も無事に2輪の花をつけました。

来年もたくさんの花をつけてくれるといいですね!

ちなみに光岡会長のお宅では100種類以上のバラが育てられています。

→ http://www.yasa-rosegarden.com/sta11287/index.html

年に1度ローズカフェが開かれ、海岸林の支援に繋げてくれていました。(昨年は中止、今年は飲食は無しで開催)

今年のローズガーデンの様子↓

久しぶりの名取の現場に嬉しいのでしょう

こんにちは

鈴木です。今年は九州南部はすでに梅雨入りしていて、全国的に梅雨入りが早そうですね。

いいお天気でもどこにも出かけられず、スーパーに買い物に行くくらい。

4月5月のいいお天気を随分ともったいないことしたなぁ・・・

このところブログの投稿も滞り、たまの投稿がボランティア中止のお知らせで、

つまらない思いをさせてしまってすみません。

金曜日の夜から吉田が名取入りしているので、この後、数日間は報告の投稿があるかと思います。

その吉田、名取に行くのは3ヵ月ぶり

前回は、2月にオイスカのWeb報告会のためもあり、名取入りしました。

何より現場が大好きな吉田は久しぶりの名取に嬉しいのか、

東京を発った金曜日の夜11時過ぎに

「着いた!」のライン

「まだあった。」と・・・

名取市の都市計画に協力するため、3月末には取り壊される計画だった旧宅が、計画の変更などにより取り壊しが遅れているようです。

もう更地になっているかと思っていたところに、まだ家があったことに安堵したのか、名取に到着したのが嬉しいのか、

夜11時すぎにライン(-_-;)

翌日はこんなものではありませんでした。

朝9:45にライン・・・なぜか沖縄の備瀬のフクギ防風林の話題(^^;

わが部長ながら、その思考についていくのがムズカシイ

そして、育苗場の写真にはじまり

このような現場を歩いた報告写真や動画が25本・・・

ひとりで現場を歩いていて、誰も相手がいなくて話し相手が欲しくて送ってきたラインが72回!

昼前ごろから現場の報告写真が届き、18時前ごろまで

久しぶりに現場に行くことができた喜びをシェアしたかったのでしょうね~

休日にラインの嵐でさすがに相手にするのも面倒になったころ、

「いた」のライン

キジが歩いている動画が送られてきました。

最後に相手にしてくれたのは「キジさん」でした。

吉田の現場報告は、後日YouTubeにもアップしていく予定ですので、おたのしみに!

あっ(^^; 吉田の出張目的を書き忘れました。

主な目的は、17・18日と現場の試験地内で本数調整伐を実施するので、その様子を確認するためです。

宮城県の担当者のみなさんや、森林総合研究所の方も見学にいらっしゃるそうです。

吉田からのブログもおたのしみに!!

6月5日ボランティアの日も中止です

こんにちは

GSM担当の鈴木です。

気持ちの良いお天気が続いていますが、どこにも出られず、天気の持ち腐れです。

もう何度この連絡をすればいいのか・・・

開催できることを願い、6月こそはと思っていましたが、

6月5日のボランティアの日も中止とさせていただく判断をしました。

ご予定くださっていたみなさま、大変申し訳ございません。

6月19日のボランティアの日につきましては、今のところ実施の予定ですが、5月20日ごろ実施可否の判断をして、

ブログやホームページでお知らせしていきます。

東京のスタッフはこの3ヵ月間、現場入りできておらず、どのような状態になっているのかとても気掛かりです。

ツルマメ草が伸びてくるのはもう少し先かな、でも今年の春はあたたかい日が多かったので、もう伸びてるかな?

クロマツはぐんぐんと伸びているだろうな?

今年はムシの大量発生はないかな?

などと考えてしまいます。

来週17・18日には試験地で本数調整伐(間伐)を行う予定にしています。

これまで大切に育ててきたクロマツですが、より太く、より深く広く根を張ったマツに育てていくための間伐です。

これにあわせて吉田さんが名取入りする予定ですので、ブログや動画で色々と報告していきます。

5月15日ボランティアの日も中止です・・・残念ですが

こんにちは

GSM担当の鈴木です。

ここ数日、気持ちの良い青空が広がっています。

湿度も低く、からっとした行楽日和です・・・通常ならば(-.-)

気の向くままに自由に行動できることがどんなに幸せなことなのかと、思い知らされます。

5月のボランティアの日こそは開催できますように

と願っていましたが、

第4波ともいわれるほど全国的に感染者数が増加している状況では、ボランティアの日を決行するという判断はやはりできず、

5月も中止とさせていただきました。

今月こそはと楽しみにしてくださっていたみなさん、申し訳ありません。

もうしばらくするとツルマメ草も伸びてくるでしょうから、現場が気になることは気になるのですが、

こればかりは、どうすることもできず、もどかしいばかりです。

6月は開催できますように・・・

このところ、YouTubeにアップする動画作成をさぼっています(^-^;

構想はいくつかあるのですが、取り掛かる踏ん切りがつかず、最後の動画アップから1ヵ月も経ってしまってます

動画はテンポよくアップしていった方が見てくださる方が増えるのはわかっているのですが・・・

これをきっかけに

よし!がんばろう!!

↓こちらをアップしてもう1ヵ月が経ったのか・・・随分とサボっているもんだなぁ