10月24日(日)のボランティアの様子

皆さまこんにちは、インターン生の畑誠斗です。

今回は10月24日、日曜日に名取で行った活動を報告したいと思います。

この1週間前の10月16日の活動は、雨のため午前のみ、見学のみという形になってしまいましたが、

今まで足を運んだ事のなかった岩沼にある海岸林を見学することが出来たりしました。

さて、本題の24日の活動はというと、午前と午後で活動内容が大きく異なり、

午前は来月行う調査のための枝切り、午後は香川県からきた高校生と共に溝切りを行いました。

午前、私は大槻さんと共に2015年植栽地の調査区域を探し、調査で使う通路を作るため、枝切りを行いました。

この区域ではほぼ全ての松が元気よく育っており、松をかき分け、枝を切り落としても

なお松が体中に刺さってきました(笑) ここで重要になるのが、怪我をせずに活動しきる事であります。

そのためこの日はボランティア全員が保護めがねを付けての作業となりました。

そして午後には高校生たちと溝切りを行いました。

以前の私もそうでしたが、高校生達はシャベルの持ち方、使い方に馴染みがなく余計な力を使ってしまっていました。

そこで実演して見せたり、少し声かけを行うと、「あ、さっきより楽になった!」などの声が聞こえてきました。

作業を行うに当たり、ただ作業するだけではなく、吉田さんがいつも言う様に、「なぜこの溝切りが必要なのか」

「溝切りによって何が変わるのか」という活動の意義をしっかりと伝える事を意識しました。

また、高校生と話をしていると震災当時彼らは5,6歳であり、場所も香川という事であまり体験としての記憶が

ないそうでした。そのため、今回の様なオイスカと高校の繋がりによって若い世代が震災について学ぶ機会を与え、

また肌で触れる事が出来るとても貴重な時間であるなと感じました。

活動終了後、高校の校長先生とお話しさせて頂いた際、物腰が柔らかく、面白く、とても親しみやすい方でした。

そして生徒を香川から宮城まで連れてくる行動力もある方なのだと感じました。11月より教育実習に行く自分自身が

お手本にしたいと思える方と接する機会を持つ事ができ、自分としても貴重な時間でありました。

また来月からは、各プロットでの松の成長具合、高さや茎の太さを調査する時期となります。

広葉樹のいま ~毎木調査しました~

吉田です。本当は落葉する前の9月中にしたかった調査ですが、緊急事態宣言が空けるのを待ったため、いつもより遅くなってしまいました。とくに①は、落葉を枯損と判断したかもしれません。また、来年初夏に新葉が出たあと、また見てみます。

これまでの経過は、

1.HP「活動報告」内、「モニタリング報告」 2.HP「ブログ」内カテゴリー「広葉樹」

【2016年広葉樹最終植栽後の生育状況】調査日:2021年10月17・25日

①名取1区国有林最西の全長500m・山砂メイン:2016年10月成立本数462本

⇒2021年6月生育本数344本(5年後生育率:74%)⇒2021年10月生育本数231本(生育率50%)

生育していると言っても、半数は膝下程度の高さ程度と言っても良い。これまでの経過から考えても、5年後生育率50%という数字は納得できるし、さらに減るのは目に見えている。10年後生育率は20%を下回るのだろうと思いました。

①国有林にて。コナラ、ケヤキ、大島桜、ウワミズザクラ、山桜で90%。コナラの生育率が高い。残りはクリ、エノキ、タブノキ、スダジイ、アカガシ。常緑樹は、相変わらず生長が見られない。実生で育ったハンノキ3本を確認。

②名取9区市有林最西の全長150m・粘土メイン:2016年10月の成立本数237本

⇒2021年6月の生育本数193本(5年後生育率:81%)⇒2021年10月生育本数193本(生育率81%)

①と同様、毎年施肥し、下刈し、虫がつけば消毒し、葛を刈り、去年から冬に枝を剪定。調査対象50本の平均樹高は178.5㎝。落葉樹の母樹林形成は見えてきたし、一部を除いて、ここは下草刈り卒業と言ってよいかもしれません。(施肥はとうの昔に卒業)葛の侵入を食い止めるだけです。(それが大変なのですが)

とにかく、海沿いに広葉樹を植えるというのは、常識的には非常に難しいのです。。

解体 ~再生の会 鈴木英二会長の旧ご自宅~

吉田です。掲載が遅れてしまったのですが・・・・

10月上旬、英二先生の旧宅にユンボが置かれていたので、まもなく解体が始まると思っていました。10月15日の昼前、巡視に出てみると作業が始まっていました。午後、お目にかかったのですが、次に向かって気持ちを切り替えられた様子でした。週明けにはすでに足場櫓も取り外され解体は終了し、基礎部分だけが残っています。

空港東にすでに整備され、いつも親子連れで賑わっている「北釜防災公園」に、集落の名前が残りました。これはとても良かったと思ってます。この冬、震災のメモリアルボードや慰霊碑などの小路も整備されると聞いています。集落の跡地は、一部が海岸防災林になりましたが、鉄道会社系列の建設会社の研修センター(建設中)や、ホテルなどの計画もあるようです。

河北新報 2021年10月16日「あれから10年半、津波で全壊の自宅を解体「震災伝承の役目終えた」」

河北新報 2021年3月14日「「あの日から」第10部 軌跡(12)名取・鈴木英二さん 被災家屋で津波伝える」

10月16日(土)ボランティアの日 レポート

広報室の林です。

久しぶりに足を運ぶことができたボランティアの日。

……なんと、雨。しかも寒い!!!

雨具を着込んで倉庫で朝の会。

数名に雨男疑惑がかけられましたが、火災報知器メーカーのホーチキさんが

複数名で参加していたため、雨男ならぬ雨会社に決定。

「(業種的に)雨会社ってちょうどいいよね」と。

思い切って作業はあきらめ、吉田による海岸林講座がスタート。

お隣の岩沼市の海岸林まで見に行ってきました。

雨の日ならではの光景も。

排水対策の難しさをご理解いただけたのではないかと思います。

5月に建った「名取市海岸林再生の会」の石碑も見学。

遠方から来てくださった方には、申し訳なかったですが、

作業もできないまま、午前中で解散ということにさせてもらいました。

それでも「みんなに会えてよかった」と笑顔のボランティアさんたちに

救われた思いがしました。ありがとうございました。

次回は晴れますように……

【森林総合研究所研究報告の公開】「東日本および東北地方の海岸防災林・海浜公園の生育基盤として整備された造成土壌の特徴」

吉田です。国立研究開発法人 森林研究・整備機構の森林総合研究所では、「津波にねばり強い海岸林の造成に向けて」多角的な研究を続けており、その一環としてオイスカとも連携いただいております。当プロジェクトでは2014年の植栽開始以降、生長モニタリング調査を29ヵ所で続けていることから、2017年からそのデータも活用して調査・分析した成果が公開されました。全51ヵ所の土壌断面のうち、12断面(232頁~243頁、断面22~33)がオイスカのサイトです。

*研究報告2021年10月(全文)特集「津波に‘’ねばり‘’強い海岸林の造成に向けて」

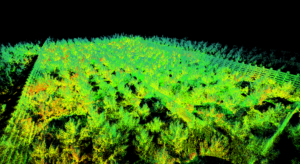

なお、2021年からは、森林総合研究所に名古屋大学大学院、東京都立大学などが加わり、①根系発達レーダ探査調査、②根系構造掘り出し調査、③根系年輪解析調査(根の発達履歴)、④土壌硬度等の特性調査、⑤根返り耐性調査(引き倒し試験)、⑥CO2固定量調査、⑦衛星画像や地上レーザを活用した生育状況の面的評価など、第2段階といえる調査が本格化しております。オイスカとしても、29ヵ所の生長モニタリング調査に加え、本数調整伐調査地(1伐1残、1伐2残、1伐3残、無伐)を設けて調査を継続します。今年の調査は、11月の2回のボランティアの日を中心にと考えています。

海岸林からみた夕焼け

7月31日(土)臨時ボランティアの日の葛刈り取りは「完璧」でした!

精一杯やったんだから、十分です!

何もかもが、久しぶりでした

吉田です。今日からはしばらく写真報告を。明日、大きな行事があるので簡単に。

で、台風一過の朝、名取に。

と、2ヵ月ぶりの名取が始まった。

安心しました。異常なし!

日本海岸林学会の視察

吉田です。台風が過ぎ去り、好天に恵まれた10月2日、東北在住ボランティアリピーター19名の臨時ボランティア作業と並行して、東日本大震災で被災した海岸防災林復旧現場を検証している日本海岸林学会(会長:岡田穣専修大学教授、事務局:森林総研)林野庁本庁、東北森林管理局計20名が、名取の現場も視察、第一線の専門家の皆様と意見交換する機会をいただきました。ツルマメ抜き取りチームから離脱してもらった大学生ボランティア2名と名取市役所にお勤めのボランティア1名(2011年当時のクロマツ担当の例のSさん)が、私のサポートしてくれたので、本当に助かりました。(きっと本人たちは「何もしていない」って思ってるでしょうけど、全部ひとりで対応するのと、ちょっとした事の数々をサポートしてもらうのは全く違うのです。)

視察の焦点は、再生の先陣を切って2014年に植えられたクロマツの、成長の良い場所と良くない場所の比較や、4種類の本数調整伐試験地、排水対策の視察でした。これまで森林総合研究所とともに調査した「人工盛土の土壌特性に基づくクロマツの成長と根系発達」調査地の土壌断面データや、オイスカ独自の調査地29ヵ所のモニタリング報告書も活用し、2時間あまりで6ヵ所を歩いていただき、ツルマメの抜き取り中の現場ボランティア19名を紹介する場面も設けました。

視察団からは、名取市海岸林再生の会や林業事業体などプロ集団及び、市民参画の併用スタイルや、幹の太さ、枝ぶりの豊富さに感嘆する声や、ボランティアによる排水溝修復の効果、林内作業道を巨大遊水地化するなどの排水対策の難しさへの驚きの声などがあがりました。一行メンバーで、震災直後の大混乱期に人工盛土造成などの復旧全体を設計した林野庁職員の方からは、「数年ぶりに現場に来ることができました。ここまでご尽力いただいたことに本当に感謝します」と感慨深そうにお話しくださりました。7年ぶり?にお目にかかり、とても嬉しかったです。

なお、今年の森林総研との調査からは名古屋大学大学院、東京都立大学が加わり、衛星画像(100ha全体の生長状況把握)や林業業界で活用が始まった地上レーザ(胸高直径計測や材積調査)、地中レーダ(根系発達状況調査)など、最新鋭の機材を使用した多角的分析が長期間行われ、将来に向けた知見を残すための巨大調査地化が進みます。CO2の固定量も調べてくださることになっています。来月第2週がそれらの調査。我々も11月上旬はそれと並行して毎年の生長モニタリング調査です。

![20211001_131544[1]](http://www.oisca.org/kaiganrin/blog/wp-content/uploads/2021/10/20211001_1315441-300x145.jpg)

![20211003_160236[1]](http://www.oisca.org/kaiganrin/blog/wp-content/uploads/2021/10/20211003_1602361-300x145.jpg)