10月のいきもの ~ニホンカモシカなど~

吉田です。私にとって、今年のいきものは何といっても「マツノマダラカミキリ」と「マツノザイセンチュウ」です。いわゆる「松くい虫病」の名取海岸林・内陸防風林への侵入。その暗澹たる気持ちは、ちょっと横に置いて、10月24・25日、柚原さんとの広葉樹毎木調査と松枯れ調査した時の写真です。

マツクイムシ病の枯死木は、キツツキがカミキリの幼虫を探してつついた穴だらけ。10月3日に見た時の小さな穴とはまるで違いました。この1ヵ月弱、キツツキがたくさん来ていたんですね。枯れた樹皮もはがしてました。地元の三浦さん曰く「コゲラもアカゲラも確認しています。餌になる幼虫を探して松林を巡回しているはずです。穴がたくさんあいているということは現在進行形。待ってると見れるかもです」とのこと。次は待ってみよう。アカゲラはまだ見たことないし。

地元農家の間で噂になっていた「海岸林付近にニホンカモシカがいる」という話は本当でした。地元の人が自分で撮った写真を見せてくれました。たしかにクロマツの防風垣が写っています。2011年頃、広葉樹のタネを拾うために、山奥の名取と仙台市境付近で、何度もカモシカを見ました。はぐれて、名取川を河川敷伝いに降りてきたのかもしれません。名取の海岸林にカモシカがいるなんてことは普通ではない。

イノシシを見た人もいるそうです。畑が荒らされたという話を聞きました。海岸林内でも、落葉したクロマツの葉が多い場所を鼻で掘ってミミズを探した跡は珍しくありません。私はまだイノシシも見ていませんが、5月にアナグマを撮影しました。アナグマの掘った穴は、キツネが再利用するようですね。柚原さんと歩き回っているときに、今まで見た穴と比べてとびっきり大きい穴を見つけました。

次はクマか・・・いくら何でもここまで来るとは・・・今回は鳥の写真がない写真報告です。

【インターン】宮城2025全国育樹祭〜育林交流集会に参加して〜

こんにちは、インターンの柚原です。

今回は10月5日に開催された「育林交流集会」についてお伝えします。

概要や重要な情報は既に吉田さんと寺田さんが報告して下さっているので、私からは少し焦点をずらした個人的な感想をお伝えします。

はじめに、集会のオープニングを務めた宮城県農業高校・科学部の方達は本当に圧巻でした。

研究内容はもちろんですが、プレゼンテーションが非常に印象的でした。

おそらくこれまで何度も発表する機会があったとは思われますが、スライドの作り、喋り方、聞き手へのアプローチ、至る所に工夫がなされていました。

そしてまた、個人的に気になったのは、有機酸による植物耐塩性と乾燥耐性の向上。

実は、ウズベキスタン砂漠化防止プロジェクトの冨樫先生からも伺ったことがありました。

プロジェクトに限らずとも、カラカルパクスタンで活動する中で切っても切り離せない現地の課題が、深刻な塩害です。

ということで、有機酸の持つ力に着目して、少々調べました。

酢酸を植物に付与すると、傷害応答に関わる植物ホルモンの一種であるジャスモン酸が合成され、ストレス耐性に関与する下流遺伝子ネットワークが活性化されることで、乾燥耐性が上昇するとのことです(https://www.jst.go.jp/seika/bt2019-08.html)。

さらに、酢酸やクエン酸などの有機酸は土壌中の栄養分を可溶化させたり、植物の根を強化したり‥と実は色々な側面からの力を持っているようです。

今後何かに繋がりそうな重要な情報を知ることが出来、非常にワクワクしました。

そして、集会のプレゼンターである、小西美術工藝社の福田氏、日本建築家協会の齋藤氏、オイスカの吉田部長による講演とパネルディスカッション。

3人とも一見別分野であり、話の内容も焦点もかなり異なっていました。

そんな中で繋がっていたのが、地域、現場の人とのつながりを重視する姿勢です。

小西美術工藝社の福田さんは、漆の原木のある岩手県二戸市を生産の拠点として活動を行なってきました。その話の中で、地域の方との関わり方が印象的でした。

福田さんは地域の方との関係性作りを大切にされていて、仲を深める機会を作ったり、挨拶を意識して社内の人に指導されたりしているとのことでした。

_251008_76-1024x683.jpg)

オイスカの吉田さんは、海岸林プロジェクトを宮城県名取市で始めました。

いつも私が感じていることですが、なんと言っても吉田さんや浅野さんは名取の方やボランティアリピーター達と圧倒的に仲が良いのです。

それは、プロジェクトを共に進める仲間であり、お互いの力を尊重して高めあう関係であり、たわいなく笑い合える友達であり‥

そういった姿を見ていると、吉田さんや浅野さん達がどのようにプロジェクトを進めていたのか、そしてプロジェクトの人としての魅力がよく分かります。

何十年と続く森作りの基盤には人がいて、実はそこをどれだけ深め、繋げて強くしていくかが必然的に重要となるのです。そこに住んでいるわけでも、直接的な関係性があるわけでもなかった、厳しく言えば他所者という立場から現場で動き出し継続するには‥

これは、私も留学を通してとても考えさせられたテーマの1つでした。

そのことを改めて今回考えることができました。

名取市で育林交流集会2025 「地域と紡ぐ森林づくり」テーマで海岸林を紹介

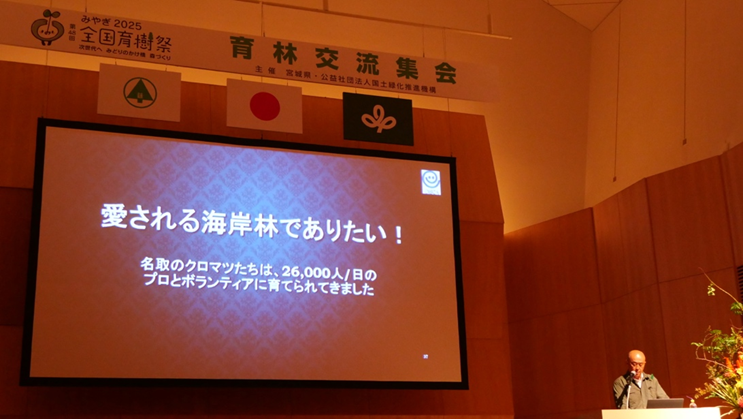

こんにちは! インターンの寺田です。今回は宮城県/公益社団法人国土緑化推進機構が主催の、育林交流集会に参加してきました。本集会は、10月5日に開催された、第48回全国育樹祭の併催行事として開かれたものです。「地域と紡ぐ森林づくり」~次世代へ伝えるメッセージ~がテーマで、オイスカからは「海岸林再生プロジェクト」を紹介する吉田部長が、プレゼンターとして登壇されました。

集会は、宮城県農業高校・科学部の学生さんたちの司会で進行されました。高温障害で弱ったサクラに散布する、「桜色活力剤」を発明した学生さんたちの発表は、とても興味深いものでした。森づくりが次世代へつながる様子を垣間見ることができたような気がします。

その後、漆を手がける小西美術工藝社の福田氏と、日本建築家協会の齋藤氏が登壇され、森を守り、育て、そしてそれらを有効活用するサイクルについてのお話しを聞くことができました。

三人目、最後のプレゼンターとして登壇されたのが吉田部長。

プロジェクトがかなりの規模で行われており、多くの方からいただいたご寄附の話になったときは、周りから感嘆の声が聞こえ、荒れた土地が緑になっていった写真が登場したときには、観客の方々の感心したようすが見られました。こうして海岸林を次世代に伝えていく場があるのは、とても大切なことだと思います。ですが、集会のような場所に来てくださる人はほんの一部。

先日インターンで開催したオンラインイベントで、「日本の森づくり」について議論したときに、「人手不足」という言葉が何度も登場しました。森林に携わる仕事の経済的や身体的な障壁という問題以外に、森林づくりに対する日本人全体の関心の低さが原因の一部になっていると思います。吉田部長がいつも「関心のなさにつける薬はない」と仰っていますが、海岸林において、そんな「薬」をつくってみたいものです。

客席にはベテランボランティアや「名取市海岸林再生の会」の方々の姿も多く見えました。現場だけでなく、集会のような場所に足を運んでくださる方々が多いのは、海岸林に携わってきたオイスカ職員のみなさんが、まさに「地域と紡ぐ森林づくり」を実践してきたからだと思います。海岸林の大切さを伝え、安全で楽しいボランティアを10年以上開催し続けてきたことのすごさを改めて実感し、その一部に関われていることを誇りに思います。

今回、この交流集会に合わせて名取入りしましたが、集会の前には浅野さん、インターンの柚原さんと一緒に、モニタリング作業も実施しました。クロマツがどれだけ伸びて、どれだけ幹が太っているかを計測していくのですが、前回のモニタリング時との記録と見比べながら数字を記録していくとき、1本1本がきちんと成長していることがハッキリ分かり、成果が現れていることで暖かい気持ちになりました。

しかしその後、クズに覆われたクロマツが完全に枯れ切ってしまっている場所に遭遇。分かってはいましたが、クズの繁殖力の前にクロマツはこんなに無力なのだな、と改めて感じました。冬に入り、クズも枯れ始める時期になりますが、来年はクズにやられてしまうクロマツの数が減って、すくすく育ってくれればいいなと思います。

松くい虫病の恐ろしさ ~長野県中信地域にて~

吉田です。浅野さんとともに長野県支部を担当することになり、10月15・16日に松本・上田・佐久にお住いの役員さんを訪ねてきました。道中、松くい虫病激甚被害地を通りました。その恐ろしさを知ってもらうために写真報告します。

まずは松本市から。「日本の森林の1割は松林」と言われています。松くい虫防除はコストが高く、すべての松林を病害から守るのは不可能です。目下、県・市町村が重点地域(高度公益機能森林・地区保全森林)を指定し、「選択と集中」戦略で対策にあたっています。ですが、薬剤散布に反対する住民の存在がある地域では、行政は難しい立場に立たされています。また、その行政担当者の専門性も大きな課題の一つとよく聞きます。

そういうことも絡んでなのか、以下は想像に過ぎませんが、70年か80年前?に造林されただろうこのアカマツ林は、重点地域の指定外とし、敢えて防除(薬剤空中散布)せず、自然枯死を待って「樹種転換」を図ろうとしているのか・・・。

人家に近いところは伐採されていました(2月に通った時はまだ立ち木のままでしたが)。浅野さんが言いました。「またマツが生えてしまってますね・・・」。まず遠目が効く。そのうえ、目の付け所が流石です。樹種転換ではない・・・またいつかやられてしまうかもしれません。でも、枯れ松で放置する間に林床に光が差し、天然下種更新が進み、植えるよりもコスト安で、危険な裸地状態から早く回復し、土砂流出防備機能を果たします。行政が考えに考えた「苦肉の策」と思いました。(松しか生えない、栄養分が少ない岩山なのかもしれません)

あわせて次は、JR篠ノ井線「聖高原」駅周辺の写真。電車の種中から延々・・・この周辺では、こういう山は一つ二つじゃありませんでした。

名取では葛刈りが終わりましたが、東京で電車通勤するときは、「松保護士の手引き」という分厚い本をもう一度読んでいます。ほぼ松くい虫病に関する本です。ですから、松くい虫病のことが一日たりとも頭から離れません。10月23日(木)~25日(土)、生長モニタリング調査とその準備、広葉樹毎木調査と合わせ、マツクイの被害調査もします。

今後も時々、この15年訪ねてきた全国の被害地や対策を紹介しながら、過去教わったことを自分なりに振り返るきっかけにするつもりです。

みやぎ2025全国育樹祭 ~公式式典に参加して~

吉田です。47都道府県を一巡した育樹祭。運よく宮城で参加出来、光栄に思います。

若い人への目がさらに変わる2日間でした。国歌独唱、大河ドラマ「独眼竜政宗」のテーマなど終始演奏した吹奏楽部、書道パフォーマンスで全国随一の実力の仙台育英やの生徒さんたち・・・。前日のシンポジウムも含め、高校生のチカラを思い知らされる一連の行事でした。「子どもたちのために」と言いながら、上げ膳据え膳、なんでも大人がやってしまう茶番とは大違いの、本気のパフォーマンスでした。北高も宮農も、熱意と指導力のある先生方の努力の賜物なのでしょう。夢中で見ていたので、写真を撮るのを忘れました。

利府市のセキスイハイムスーパーアリーナに約4,000人が参加したと報道されましたが、県庁職員総動員だったことでしょう。数年前からの準備の賜物で、最初から最後まで、極めてスムーズな見事な運営。感服しました。

空き時間で会場を歩いていると、顔見知りだけでなく、前日のシンポジウムを聞いてくださった方など、ほんとうに色々な方から声をかけていただき、嬉しく思いました。

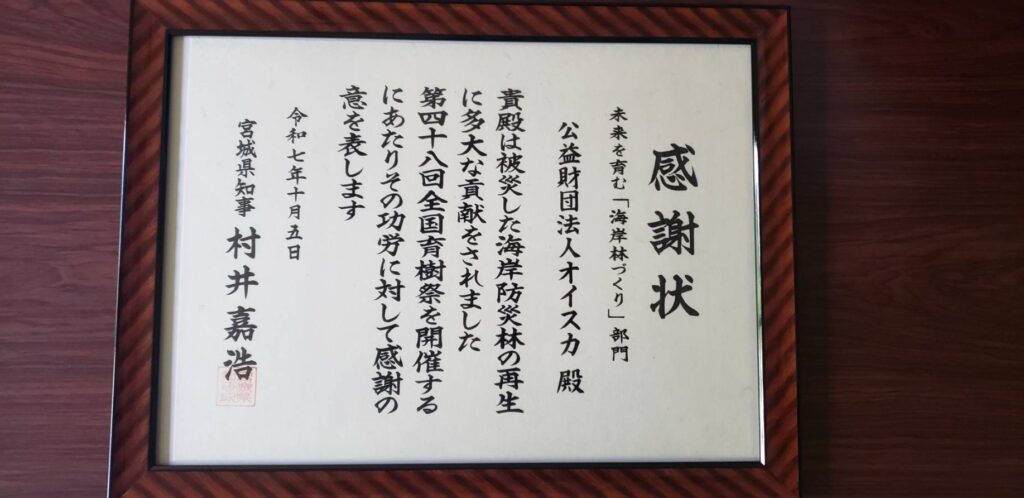

名取市海岸林再生の会とともに、「第48回全国育樹祭緑化功労賞」をいただきました。多くの皆さんのおかげです。あらためて、心から御礼申し上げます。

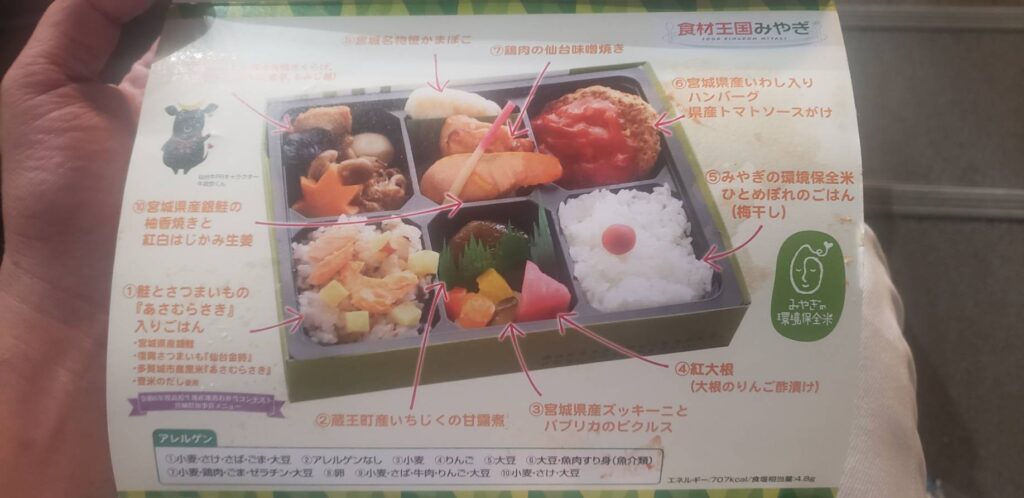

【番外】当日の宮城県産食材満載の特注弁当

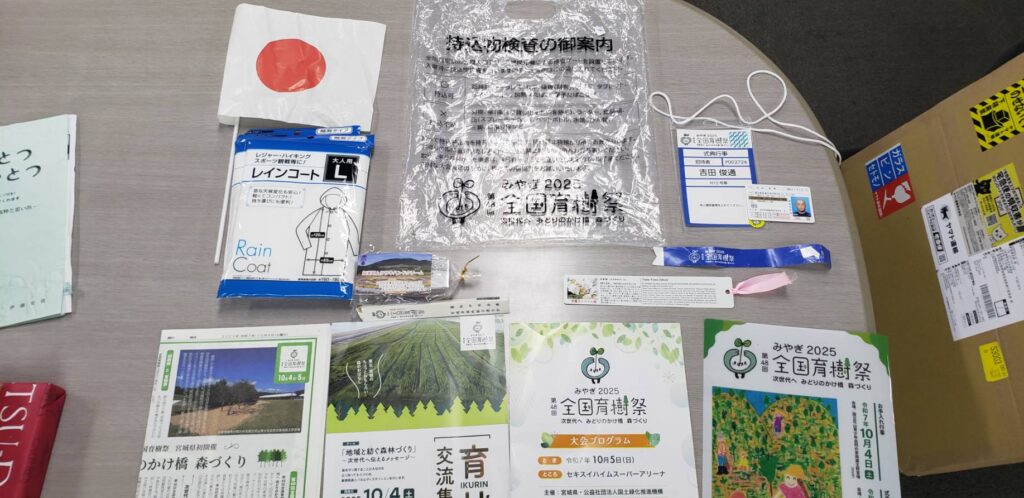

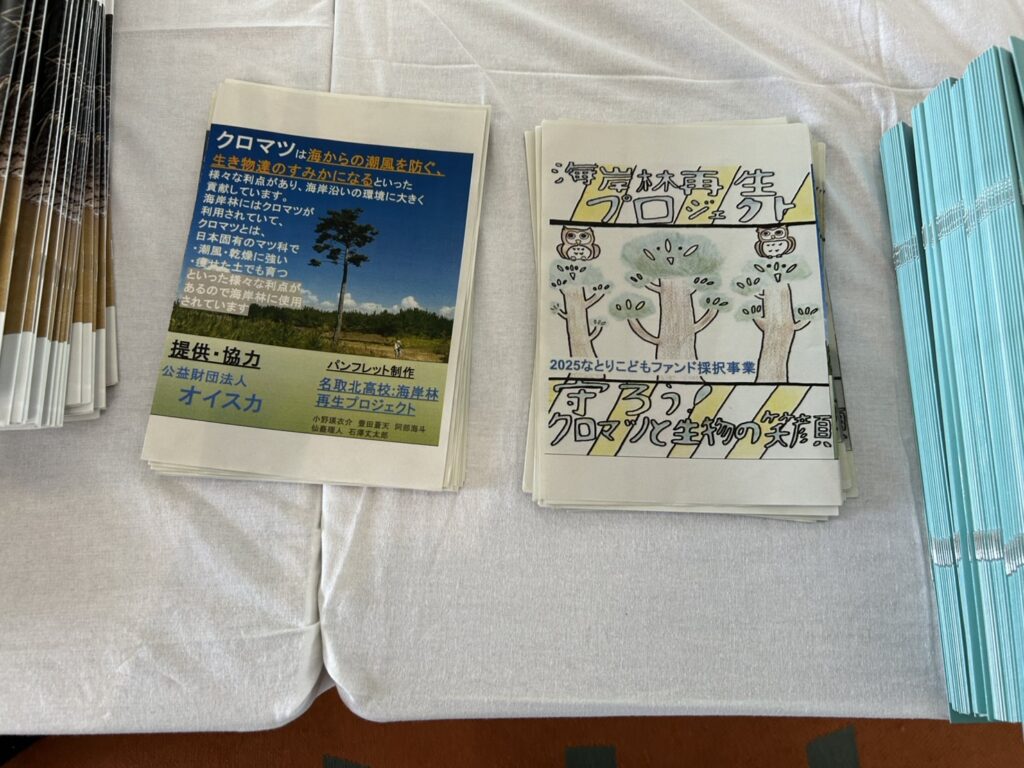

【配布物一式】

みやぎ2025全国育樹祭 ~育林交流集会シンポジウムを終えて~

吉田です。これほど大きな行事ですから、その一端に関わることが出来て光栄に思っています。

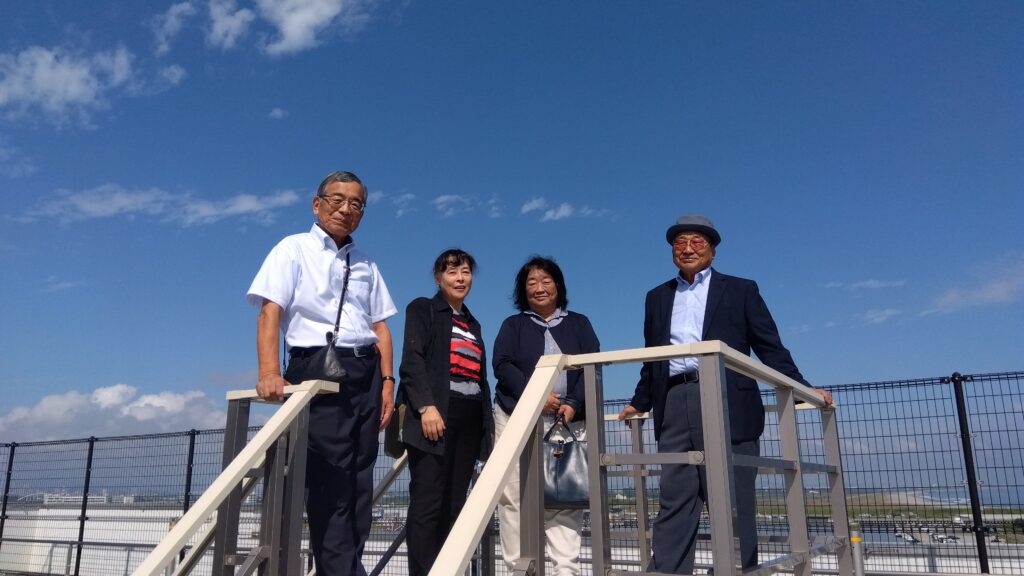

まずは、10月4日(土)AM、わざわざ飛行機で駆けつけてくれたオイスカ三重・みよし(愛知県)の会員6人と、松島(宮城県)推進協議会の会員4名の、合同視察の対応。私はシンポジウムのリハーサルがあり、林久美子さん、浅野さん、大学生インターンの寺田さんと柚原さんにお任せ!

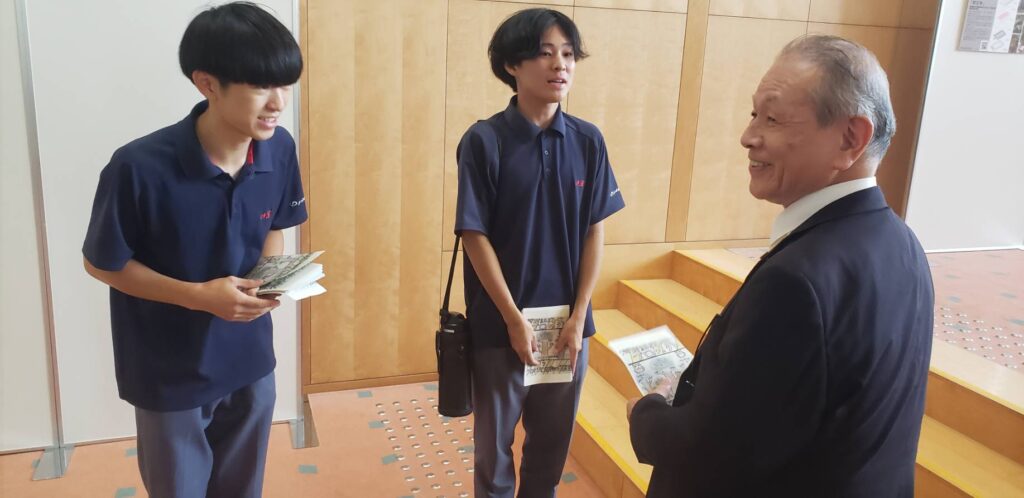

そして午後は、「育林交流集会」シンポジウムin名取市文化会館。260名ほど申込があったようです。名取北高校2年生「いきもの探究チーム」男子5人は、前日深夜まで苦労して作成したパンフレットを初配布。名取市長にも。来週は大学の学園祭で、その次は校内発表会で配るそうです。

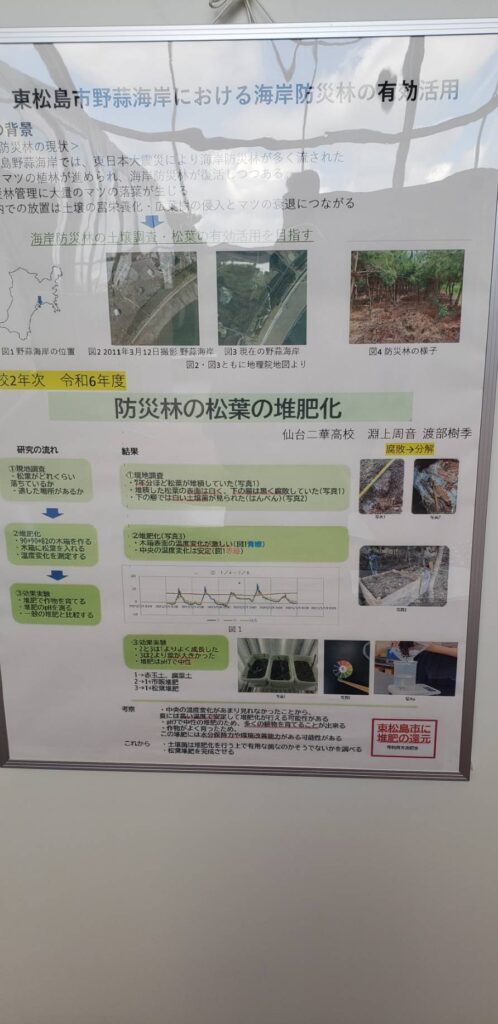

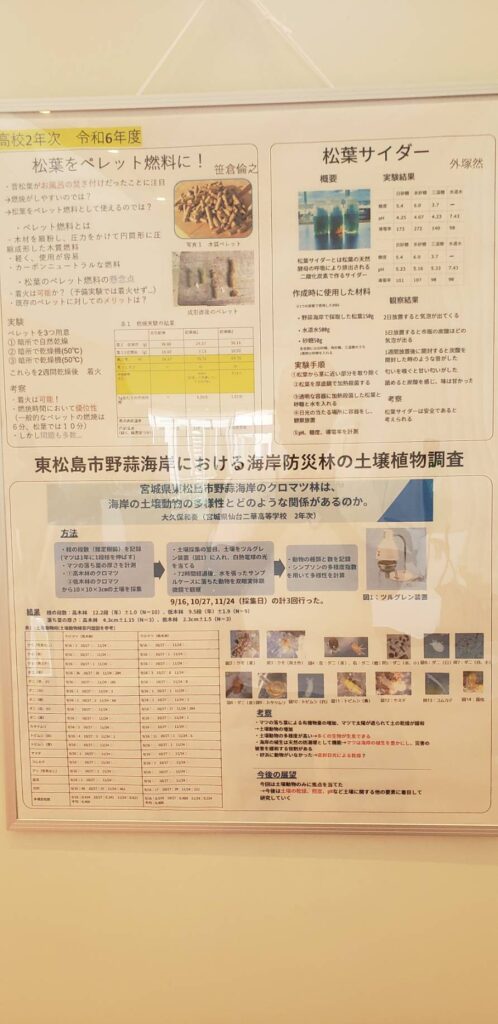

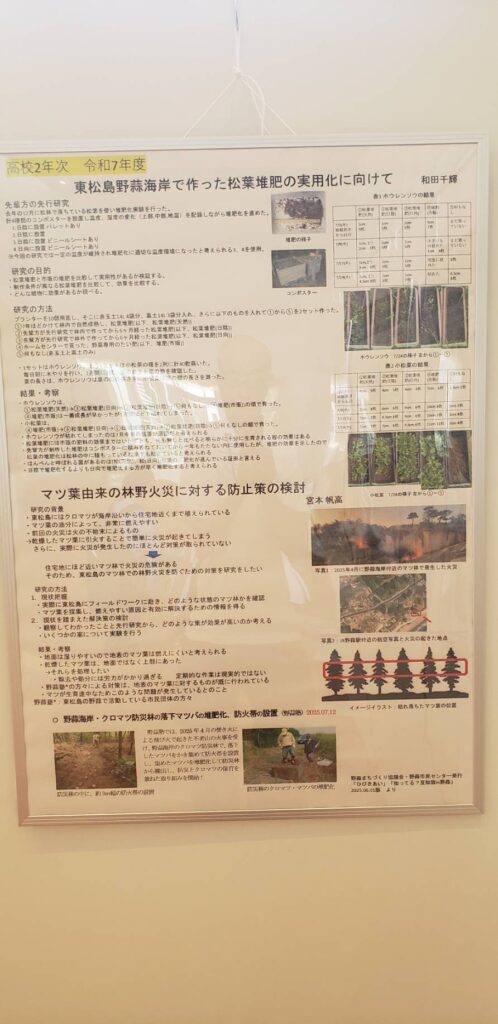

いつもと違う海を泳ぐような新鮮な感覚でした。新しい情報もたくさん入りました。下の写真は、名門「仙台二華高」の生徒さんたちの研究。レベル高い・・・!!

私にとっては、全国各地でいつも話しているプレゼンを、身近なボランティア・宮城の会員・地元市民にも聞いていただく、じつは極めて珍しい機会。本気でパワーポイントを準備しました。珍しいと言えば、読む練習までしちゃいました。(いつもは完全アドリブしかしません)

年に何度も各地でプレゼンしますが(ジャイアンリサイタル的ですが・・・)、今回は、分野が違い、はじめて会う、現役バリバリの方たちと登壇。こういう時は控室が重要(ご来賓の方たちとも「仕事」の話も出来ましたし)。ここで高校生たちも含め意気投合。超リラックスムード。仕込み万全。さすがの登壇者の方たちでした。㈱モリアゲの長野麻子代表、宮城県庁森林整備課保安林班の戸島班長はじめ皆さん、取りまとめありがとうございます。

まずは、宮城農業高校の生徒さんのプレゼン。圧巻でした。並みの研究じゃありません。度肝を抜かれた人も多かったでしょう。宮城農業高校科学部HP https://miyanou.myswan.ed.jp/page_kagaku

_251008_102-1024x577.jpg)

シンポジウムのおじさんたちのプレゼンは、各15分。私は、だいぶ読む練習を活かしましたが、やっぱり地が出てアドリブが混じり、あと5コマ(1分半)、「名取発、世界へ」のくだりを、残してしまいました。

_251008_123-1024x683.jpg)

_251008_158-1024x683.jpg)

_251008_155-1024x683.jpg)

そして、高校生を交えたコークイベント1時間。私に振られた時、この時!とばかり、客席にいらっしゃるのが目に入った大槻さんに振ることができました。(予告なしで。でも、「客席いじり」じゃありません!)この機会にぜひ真剣に紹介したいと思っていました。若干、いつものジャイアンリサイタル気味でしたが、おかげさまで、客席も壇上も、リラックスと笑顔のトークになったと思います。客席の支部事務局長の佐藤さんが、ずっと笑顔だったのも嬉しかったです。

_251007_8-1024x683.jpg)

_251007_80-1024x577.jpg)

_251008_81-1024x577.jpg)

_251008_55-1024x683.jpg)

翌日の公式式典では、歩いてるだけで、多くの見知らぬ方から声をかけていただきました。勝手ながら、なんとか無事乗り切ったような気がします。詳しい感想などは、東京本部の僕らの部署のインターン寺田さんと、現場のインターン柚原さんなどにお任せします!よろしくね。(写真の重複はご容赦を)ではでは。

教え子のチャレンジ、応援します!

本部・海外事業部の林です。

海外事業部に異動してから現場での活動に参加する機会が減っており、今回は半年ぶり?の現場となり、多くの地元のリピーターさんたちから、「あれ?今帰国してるの?」などと言われ、ずっと海外に赴任していると思われているんだなぁと……。海外出張は増えましたが、基本的に本部事務所に勤務しております!

今回は、海外5ヵ国でのマングローブ植林プロジェクトにご支援くださっている東京海上日動火災保険の皆さんがボランティアに来てくださるということで、私も現場に行ってきました!

この日、東京海上チームの皆さんに作業内容の説明をしてくださったのは、吉田……ではなく、インターンのS君が「イケおじ」と熱い視線を送るYさん(吉田と年齢も近く、背丈も同じぐらいなのですが、ホントにカッコいいのです!!)。

前の週に所属組織のボランティアに参加して活動をし、さらにこの日は個人で参加。

たいへん心強い助っ人です! さらに息子さんが大阪マラソンにチャレンジを表明してくださっています。ありがとうございます。

この日もバカ(ひっつき虫/正式名:アレチヌスビトハギ)が皆さんを苦しめました。

クズの繁茂地帯に行くには、バカの繁茂地帯を通らないといけない一団を「バカチーム」に任命。11月のモニタリングに向けてバカを刈ってもらいました。みなさん、ひどいチーム名ですみません……。

いろいろ説明させてもらいました

嬉しかったこと。その1

昨年こちらのブログで紹介した「頑張る中学生」が今年も参加してくれていたこと!

また行きたいと思ってくれたその気持ち、そして実際に来てくれたことがとても嬉しかったです。他にも中学2年生が何人かいて、そのうちの一人はオイスカ本部のすぐお隣にある中学校に通っているのだそう。ご近所さんの参加もうれしい出来事でした!

そして嬉しかったこと、その2

私がオイスカ高校に勤務していた時に関わりのあった卒業生、左元君が東京海上の社員としてボランティアに参加してくれたこと。当時からとってもいい子でしたが、そのまままっすぐ成長してホントに立派ないい青年になっていました!

そして、今回のボランティア後、大阪マラソンへのチャレンジを決め、エントリーもしてくれました!

この日、ボランティアの皆さんからいただいた募金は、彼のチャレンジを通じたプロジェクトへの寄附とさせていただきました。

こちらが左君の大阪マラソンチャリティーランナーのページです!

クリックするとページに飛びます。ぜひ皆さんも、彼の大阪マラソンチャレンジを応援してください!

ボランティアにお越しくださった皆さま、ありがとうございました!

【インターン】海岸林を守り育てるために

皆さん、こんにちは。インターン生の柴﨑翔吾です。

今回は、1日目はUAゼンセンの皆さんと、2日目は東京海上や鹿島建物の方々とクズ刈り作業を行いました。

この2日間を通じて印象に残っているのは、吉田さんが仰っていた「この海岸林が育ち切った時、私はもういないだろう」という言葉です。現場までのバスの中で、半分笑いを取るような雰囲気で吉田さんは仰っていましたが、ハッとさせられる言葉でした。

海岸林が私たちの手から離れるのは2070年。まだまだ先は長いです。今、中心となって活動しているベテランの方々の背中はとても大きく頼もしいです。そんな今しか自分には見えていませんでしたが、最後まで海岸林を育てるためには今の世代から次の世代へと、この活動を受け継いでいかなければならないのだと、この言葉を通じて気がつきました。

リピーターの方々は、海岸林を育てる活動自体に必要性を感じて長く協力して頂いているというのはもちろんですが、この活動を通じて出会えた他のボランティアの方々と交流できるということがモチベーションのひとつになっているという方も沢山いらっしゃると思います。

自分も初めは海岸林を守り育てるという活動自体に興味を持ちインターンを始めましたが、今は活動の中での沢山の方々との出会いに魅力を感じており、それがひとつの大きなモチベーションになっています。

私たちよりもずっと長い時間をかけて育ってゆく海岸林をこれから先も守って行くために、ここでしか得られない出会いや経験があることを知ってもらい、この活動を個人として支えてくれる若者たちが増えていったら嬉しいです。私もその一部になれたらと思います。

【インターン】インターンの折り返し地点に立って

こんにちは、CSOインターンの柚原です。

9月も下旬となり、仙台は朝夜がかなり涼しく、寒暖差が目立つようになってきました。

そして、ばか(アレチヌスビトハギ)が現場で猛威を振るい、作業着を緑のドット柄に変えられている今日この頃です。

さて、今回は9月29日に実施したウズベキスタンの報告会について報告します。

そして、インターン開始から早3ヶ月経ち、折り返し地点に近づいているということで、これまでとこれからを考えます。

9月29日の報告会は、海岸林リピーターを中心に15名の方が参加してくれました。

雰囲気は緩く聞き手と話しながら‥という風に進めたかったのですが、この日は私自身の説明や場の回し方がかなり下手で、反省多めの報告会だったという印象です。

それはさておき、海岸林リピーターだからこそ?の、いつもとは一味違う現場の深い質問も多く、私自身も学びになりました。

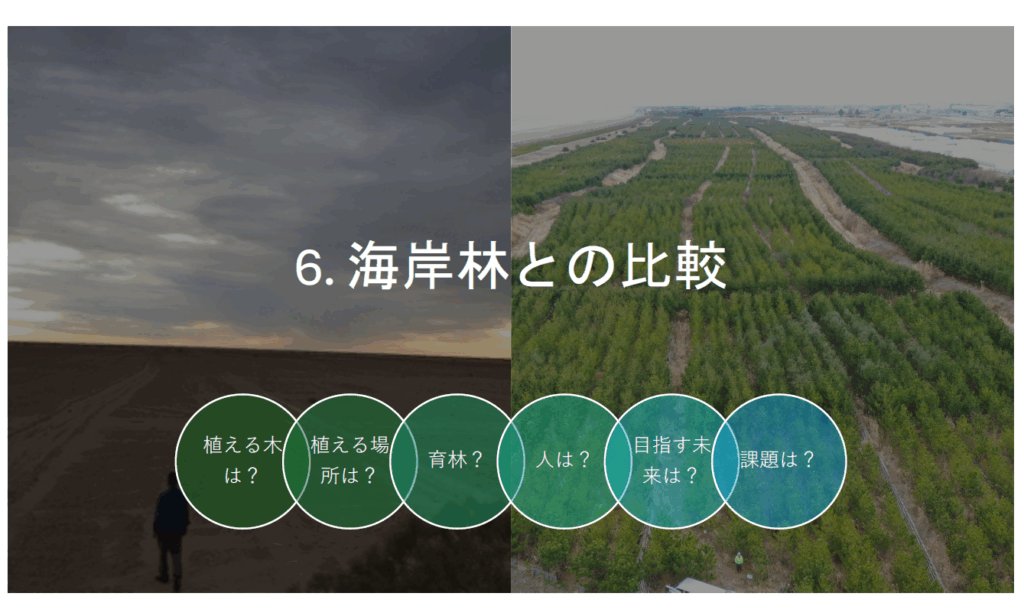

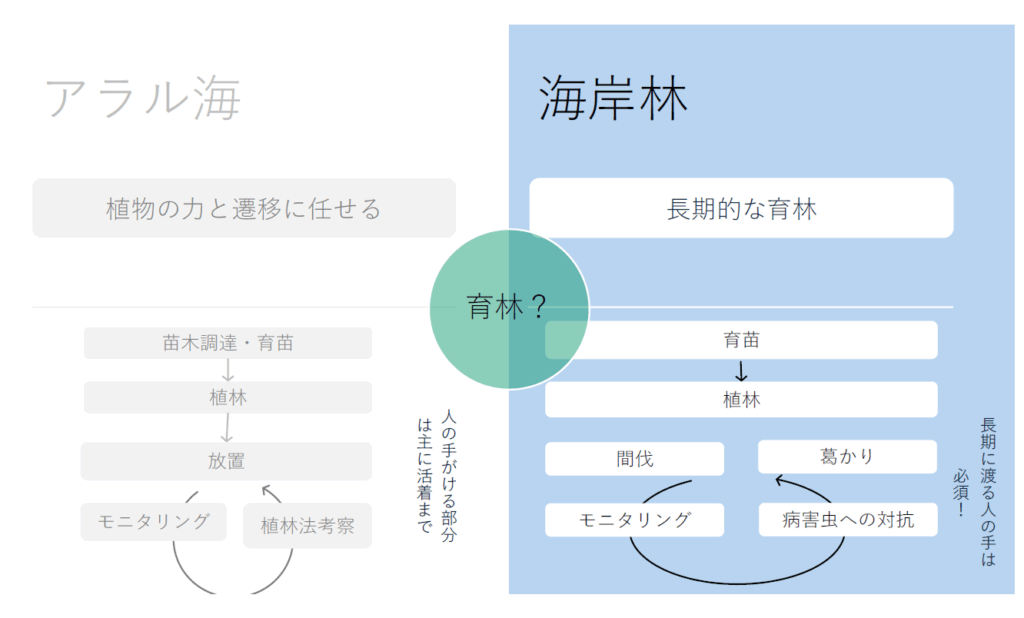

今回少し焦点を当てたかったのが、アラル海の現場と名取海岸林の現場の比較です。

植林する樹種や場所、方法、目的、課題など詳しく見ていくと、実は共通点があったり、全然違ったりと、相違点が見えてきます。

例えば、長期に渡った育林が非常に大事な海岸林に対して、アラル海では苗木活着までが1つ大きな勘所で後は植物の力と遷移に託します。

人という観点では、政府、林野庁との繋がりとプロ、ボランティアという輪が広く深い海岸林に対して、アラル海では政府、林野庁との繋がりはまだ薄く浅く、ボランティアという概念がかなり薄く人が集まらないといった現状が見られます。

海岸林リピーターが多いからこそ、海岸林の姿と比較することで、植林やプロジェクトに関して新たな視点や現状を知って頂けたら嬉しかったです。

そしてまた、国内外様々な場所でプロジェクトを実施しているオイスカにとって、それらを比較して捉えるという視点は非常に重要な1つだと感じました。

さて、インターン開始からの振り返りと今後についてです。

ウズベキスタンの現場で、カウンターパートを含め人との繋がりの薄さ、コミュニケーションや情報共有の不足を痛感してきた私にとって、海岸林では特にそのような人との繋がりが特徴的であると感じました。そこで今回のインターンではボランティアとプロジェクトの関係性に1つ焦点を当てながら関わってきました。

ボランティアとプロジェクトとの関わりは経緯も心持ちも千差万別。震災後初期から活動されている地元の方、飛行機で関西や九州から来る方、名取に移り住んで来た方、会社の社員研修で来られた方‥

彼らが何を考え、プロジェクトとどのような関係性を築いてきたのか、そういった個人的な部分を深掘りすることで、この海岸林プロジェクトを改めて捉え直し、そしてプロジェクトの未来を考えています。

インターン後半戦は、この方向性を基に実際にインターン生として、一ボランティアとして行動に移していきたいと考えております。引き続きよろしくお願い致します。

【インターン】海岸林再生プロジェクトに参加しました!

こんにちは、インターンの渡邊です。

9月19日-20日に名取の海岸林再生プロジェクトのボランティアに参加させていただきました。遅くなりましたが、活動の詳細と私が感じたことを書いていきたいと思います。

仙台に着いたのは9月18日、空港まで吉田部長が迎えに来てくださり、その後海岸林の現場を案内してくださりました。現場に来る前に海岸林のホームページを軽く見ていたものの、なかなか実態を掴むことはできていなかったので、実際に松林を見てかなり驚きました。というのもオイスカの管理している海岸林は幅200 m×5 kmの100ha、津波で被害を受けた海岸林ですが、今では見渡す限りに黒松があるのです。岩手県の「奇跡の1本松」のイメージが強かったのもあるかもしれません。

また、名取といえば震災で津波の被害が大きかったこともあり、海岸林は津波の力を弱めるもの、というイメージが大きかったのですが、津波の威力を下げるという役割は森林の多面的機能の一部であり、海岸林は日常的に潮害、風害、ヤマセからの保護などの役割を果たしているということも知りました。そして、昔から海岸林は存在しており、こうした海岸林の役割を昔の人たちは理解していた、という点に驚きました。今でこそクロマツの様々な性質は科学的に立証されていますが、証拠がなくともその性質を理解し、大事に植え育てていたのです。お隣さんの性格を何となく認識していて仲良くしていた、みたいな感じですね。18日の夕方、堤防から海を眺めました。今は穏やかな海ですが、あの日高さ12mの波が押し寄せ多くの方の命を奪ったことを思うと、とても恐ろしくなりました。そして、この海岸林は東日本大震災の復興そのものであり、海岸林を守り育てていくことが震災へ向き合うということであると感じました。

さて、翌日は住友化学の方とともに活動させていただきました。すでに何度か名取で活動したことがある方から初めて参加された方までいらっしゃいましたが、皆様楽しそうに作業されていました。今回の作業は葛取り。松を覆っている葛を取るために、地面に四つん這いになり、葛の根を探し、切り、そこへ薬剤を掛けました。普段の生活では馴染みのない作業でしたが、私も楽しんで活動することができました。

海岸林を見て印象に残った点として、松の耐塩性を挙げたいと思います。海に近いほど塩の影響を受けるため、木の成長速度や枯れ具合がほかの木と異なっていました。そのような木を犠牲木というようです。塩分濃度が高いと浸透圧で水分が抜けてしまいますが(キュウリの塩をイメージしてください)、なぜクロマツは塩に耐えることができるのでしょうか。液胞に塩分を蓄えることができることが関係しているようですが、、液胞内の水分はなぜ抜けないのでしょうか。クロマツはクチクラ層(ワックス状の層)で覆われており、水分が抜けにくい仕様になっているからでしょうか。それとも、耐塩性の植物は、プロリン、GB、ポリアミンなどの低分子量の浸透圧調節物質を蓄積し塩に耐え、これが膜(膜組織?細胞膜?)の安定化につながるらしいので、これらの浸透圧調製物質が関係しているのでしょうか? 分かりません(T ^ T)

植物のメカニズムは興味があるものの全く知識がないので、勉強してみたいと思います。

今回の活動で葛取りをしたのは100 haの内のほんの一部に過ぎず、海岸林を維持し続けるには、多くの人の手が必要であるのだと感じました。私自身、海岸林に関する知識を深めるとともに、またこの活動に参加したいです。

参考文献

(1) National library of medicine, PMC PubMed Central,Phytohormones Regulate Accumulation of Osmolytes Under Abiotic Stress

(Anket Sharma , Babar Shahzad , Vinod Kumar , Sukhmeen Kaur Kohli , Gagan Preet Singh Sidhu , Aditi Shreeya Bali , Neha Handa , Dhriti Kapoor , Renu Bhardwaj , Bingsong Zheng) 閲覧日:2025/9/23