1月21日、間伐作業と安全管理研修に参加するため、名取市に出張して来ました。今年は約15haの面積を間伐します。昨年とは異なり、ボランティアも参加します。安全を第一に考えているので、伐採指導も安全管理もできる人を増やしていきたいと考えています。そこで、リーダーを対象とした研修会を開催しました。

参加者は20人で皆さん地元の宮城県の人たちでした。最初の2時間は座学で、プロジェクト全体の責任者である佐々木統括から、プロジェクトの背景や進捗状況、地域社会への影響などについて説明を受けました。講義の中で佐々木統括は、間伐の必要性とボランティアの安全の重要性を強調しました。伐採した木の本数よりも、自分自身や周りの人の安全を第一に考える必要があるとのことでした。

また、今回の研修では、次のようなことも強調されました。

① 幹が丈夫に育つこと、水平に根を張ること、そして根が深く張ることが大事です。その結果、地域社会を守る強い海岸林となります。

② 枝葉が少なく、樹高も低く、材積が少ないうちに間伐することで、伐採・処分が容易となり、費用対効果も高くなります。

③ 間伐前のクロマツは密植されており、保育作業の時に移動しにくかったけれども、間伐後はスペースができて負担が軽くなります。長期的に見れば、現場全体の管理コストを下げることができます。葛などのツルの刈り取りも楽になります。クロマツのてっぺんまで伸びると日光を奪ってしまい、成長を阻害し、最悪の場合、樹木を枯らしてしまいます。

昨年はプロの間伐に参加させていただきました。しかし、チェーンソーの免許を持っていないので、実際の伐採は行いませんでした。ただ、伐採した木を集積場所まで運ぶのを手伝いました。運ぶのは結構な力がいるものです。翌日は、なかなか目が覚めませんでした。15kgのキャンプ道具を担いで南アルプスを登ったような気分でした。

今年はゴーグル付きのヘルメット、丈夫な靴、手袋などの安全装備で、実際に鋸を使って伐採する機会を得ました。伐採するクロマツは列状に決まっているので、迷うことはありません。プロの林業家なら、チェーンソーで1日に最低220本くらいは伐採できると聞いたことがあります。私たち素人が2時間かけても、1人で平均10本程度しか伐採しかできませんでした。

私が生まれたフィリピンでは木を切ることは大罪です。森林面積が21%(日本は67%)しかないフィリピンでは、残された森林や新たに植林された地域を守るために、政府は厳しい全面禁伐を課しています。オイスカのプロジェクト地でも、まだ間伐は行っていません。間伐の必要性が法律家やフィリピンの森林専門家に認識され、受け入れられるようになれば、適応できるようになるかもしれません。

個人的には、伐採することよりも、伐採した木を落とすところまで運ぶことの方が大変だと思います。地元のボランティアの方も、「夏の炎天下での間伐となると、どれだけ大変か想像もつかない」とおっしゃっていました。伐採した木を運ぶのが大変なら、2本に切り分けたらどうかと言われました。1本の伐採木を2人で運ぶか、リレー方式で運ぶか。重い木や切ったばかりの木を運ぶのは疲れますが、海岸林への長期的な影響を考えると、それだけの価値はあると思います。また、ボランティアの皆さんが年齢に関係なく自分の役割を果たし、最善を尽くしていることに感動しました。

ボランティア対象の、初めての本数調整伐指導者講習会(1月21日)

吉田です。通算314回目、今年初めての名取出張は、主にボランティアリピーター対象の、本数調整伐指導者講習会でした。去年からプロによる本数調整伐(2014年植栽地約10ha)を始めましたが、今年からはボランティアリピーターも初参入!私たちにとっては「念願の一つ」でした。そもそも、自分で植え、夏の暑い日には下草を刈り、ツルが絡んだら解放してあげ、苦労して育てた木を自分で伐るということは、よほど運がいい林業のプロでもない限り、まずあり得ません。

「指導者講習会をやろう!」とは、名取事務所の佐々木統括の発案です。画期的な提案に驚きましたし、嬉しかったですね。

はやり病などなど・・・からキャンセルが10名あったのですが、定員30名に対して東京本部職員含め20名が参加。プロの指導者は4名。思っていたより人数が減ってしまいましたが、集まってほしい人が、集まるべくして集まっていただけた感がありました。

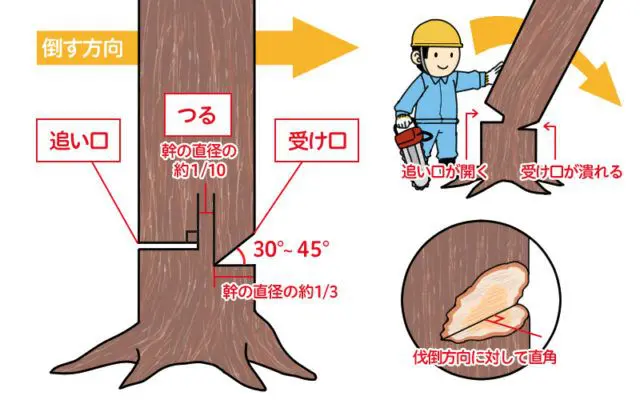

まずはオリジナル資料を手に座学を1時間。講師は佐々木統括。口火を切って出た一言は、「素人にわかりやすく話すことはできない。それが林業・・・」。伐採手順を単に説明する「イベント」ではありませんでした。なぜ伐採するのか、どういう考え方で伐るのかを説明できるようになってほしいというメッセージや、「危険予知」「効率より安全最優先」ということに重きを置いた講義でした。

実践は午前・午後各1時間。名取市海岸林最南端にて。(今回は仙台空港で15時から「高校生・大学生海岸林リーダー体験発表会」があるので早上がり。次回2月4日は夕方までみっちりです。)去年からプロが始めていますので手順はイメージできるのですが、チェーンソーではなく鋸で、伐採のみならず搬出まで、どのぐらいの作業量ができるかは未知数でした。伐採木は20kg~30kg。それを数10m人力で集積場所まで運びます。松脂で鋸の切れ味が悪くもなります。プロとは持久力・筋力も違います。まだ2回しか来たことがない高校生もいます。

今回は指導者4名を除き、オイスカ職員を含めて、午前中1時間20名、午後1時間13名で220本の伐採・集積が出来ました。数十回から100回以上来ているリピーターもいます。声の掛け合い、助け合いが見事です。面積にすると0.13ha。「今までで一番きついかも」という感想も聞きました。私の歩数計では実働2時間・10,000歩弱でした。1本も伐らず、ひたすら体感20kg以上?・・・の木を引きずって搬出・集積に専念してましたので。

本数調整伐の時期は年末年始を挟んだ厳冬期です。ボランティア公募は年に何回も出来るわけではありません。来年以降も50人を超えるような大人数や、企業・団体参加による伐採は考えていません。あくまでも個人の意思で来るボランティアを中心に考えています。

講習会は今期はあと1回。次の2月4日はもう少しきついですよ。安全第一で慌てずやりましょう!

ちなみに、先週から宮城中央森林組合・松島森林総合によるプロの本数調整伐が始まっています。5,000本/haの33%(1伐2残)を伐ります。航空機誘導塔を挟んだ南北の約15haで2014年と15年の植栽木です。仕事は3月上旬には完了します。

1月21日(土) 海岸林リーダー活動報告会のご案内

本部・啓発普及部の林です。

吉田がご案内している通り、今週末はボランティアによる本数調整伐が行われます。

そして夕方には、海岸林リーダーによる活動報告会を仙台空港で開催します。

多くの方にお聞きいただきたく、オンライン参加もできるよう準備を進めています。

名取のクロマツは順調に成長し、“海岸林”らしくなってきていますが、まだ10歳にも

ならない子どもの海岸林です。今必要な保育管理と、50年、100年後に必要とされる

ものは全く違うもの。50歳、100歳になった名取の海岸林を守ってくれるのは、

地元の若者たちです。名取の海岸林での体験、そして九州の海岸林視察ツアーで学んできたことを

彼らの言葉で語ってくれます。

実は、発表内容もすべて彼らに任せているので、私も当日を楽しみにしています。

オンラインでのご参加は下記URLからどうぞ。

高校生・大学生海岸林リーダー報告会

1月21日(土)15:00~16:30

会場:仙台空港3階 有料待合室

オンライン:https://us06web.zoom.us/j/83731973436?pwd=M2tVVHZJbSsyeHRsZDF4eVhrU2hqUT09

(ミーティングID: 837 3197 3436/パスコード: 762998)

募集中!「本数調整伐 指導者講習会」(1/21・2/4)

吉田です。まもなく2年目の本数調整伐が始まります。去年は約10haでしたが、今年は15ha。2残1伐です。今年からは一部ボランティアの手でも。当然、東日本大震災被災地では初めての試みです。まずは指導も安全管理もできる人を増やそうと考え、「座学」を含む指導者講習会を実施します。

日時は、1月21日(土)9時~16時半(*15時~16時半 仙台空港3階で「高校生・大学生海岸林リーダー報告会」を聴講ください)、2月4日(土)9時~16時の2回。定員は先着30人。申込は必須。いつものように、海岸林HP「ボランティア募集」より受付します。持ち物は弁当、軍手、着替え。とても汗をかくと思います。

作業内容は、伐るだけではありません!!伐採&集積場所まで搬出。伐った木は細くても重たいのです。数10m引きずって集積地まで運びます。対象地0.5ha・約2,500本の2残1伐(33%伐採)ですから、約825本を30人×2日で伐る予定です。単純計算で約14本/人。余裕で終わるはず。

昨年はプロの手で実施するのも初めてで、手探りなことばかりでしたが、おおむね方法は確立できました。今年は初めてボランティアの参画を得ますが、プロとはまた違うので読めないことばかりです。今後にむけた試験的意味合い、手探りな面などありますが、どうぞご容赦ください。

【1月21日(土)】

9時:名取事務所に集合。9時15分:名取事務所ビニールハウス内で座学(指導:佐々木統括)

10時:現場(名取市・岩沼市市境0.5ha)に移動して作業。

12時~13時:昼食。

13時~:荷物持参で移動し、同じ場所で引き続き作業。14時:作業終了。

15時~16時半 仙台空港3階に移動し「高校生・大学生海岸林リーダー報告会」を聴講後、解散。

*駐車場代金がかかります。運転する方には申し訳ありませんが、ご協力よろしくお願いします。

【2月4日(土)】

9時:名取事務所に集合。

既聴講者:現場(名取市・岩沼市市境0.5ha)に移動して作業。

初聴講者:名取事務所ビニールハウスで座学。10時~現場に移動し作業。

12時~13時:昼食。

13時~:同じ場所で引き続き作業。ゴミ拾い。15時半:作業終了。16時半:名取事務所で終礼・解散

2022年 月別鳥類確認リスト

吉田です。あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。

日本野鳥の会のメンバーで、2013年から少なくとも年10回以上、つまりこれまで100回以上ボランティアしてくれている地元の三浦さんが、年明け早々、素晴らしい調査報告を提供してくださりました。これが欲しかった!ボランティアの日とは別に、2014年植栽地など(1,500m×200m)を集中的に独自で歩いておられます。先月も休日に現場で遭遇しました。

玄人仕事です。ぜひご覧ください。

海岸林リーダーの学びレポート その4

虹の松原での活動の続きです。

午後は、吉田のブログにもあった通り、松葉かきを体験。

名取の海岸林でも震災前は、学校の奉仕活動などに組み込まれていたという話を聞いたことがあります。クロマツの林を健全な状態に保つためには欠かせない作業です。

作業場所に移動しながら、藤田さんが虹の松原の保全活動について説明をしてくださいました。

アダプト制で、地元のさまざまなグループが、割り当てられた作業場所でそれぞれに活動日を決めて作業をしているそうです。そのため、道具が置いてある倉庫も誰が見てもどこに何があるかわかりやすく整理されていて感心しました(写真がなくてすみません……)。

作業開始! はじめは、かごの中に枝や松ぼっくりを拾い集め、集積場に運びます。指導してくださった藤田さんの動きの速いこと!!

続いて地面を覆っている松葉をかき集め、何ヵ所かに置かれたブルーシートの上に集めます。ブルーシートに山盛りになった松葉をシートごと引きずって、松葉の集積場に移動させ山にします。

名取の海岸林でもツルマメやクズを取り除く作業は地味で地道なものですが、ここでの松葉かきも本当に地味。名取でもいずれこの作業が必要になります。どうやって地域の人たちに協力をしてもらったらいいのか、虹の松原での事例を参考に、名取ならではの方法を若き海岸林リーダーたちが知恵を絞ってくれたらいいなぁと期待しています。

作業後、鏡山展望台から虹の松原の全体像を見学。弧を描くように4.5㎞にわたって広がる松原。

名取の海岸林もこんなふうに厚く、こんもりした松原になるといいなぁと思いながら眺めました。

夕方までずっとお付き合いくださった藤田さんにみんなでお礼と今日の感想を伝えました。

本当にどうもありがとうございました。海岸林リーダーたちにとってももちろん貴重な体験でしたが、同行したスタッフにとっても得るものが多い一日となりました。

夜のいきもの ~タシギ~

吉田です。12月12日(月)夜、今年足跡を何度か見つけたイノシシにでも出くわさないかと、すこし夜のクロマツ林内で車を走らせました。(写真は間に合いませんでしたが、畑とクロマツ林の境でタヌキより大きな生き物が走っていきました)

時々気が向いたときに夜のいきものを見に行きますが、いつも車のライトは点けたまま、ゆっくり2014年植栽地を中心に走らせます。今回は寒いし、1周だけにしようと心を決めて。ただ、すごい集中して観察します。いままで夜の生き物に出会ったパターンは豊富なので、なんの自慢にもなりませんが目の付け所は自信あります。

車の背後から、20mぐらい先の作業道の真ん中になにかが飛び降りました。わざわざ、車の行先を塞ぐように降りてくるなんて。灯りをつけたままゆっくり数mにまで近づいても飛び去りません。後ろを気にしながらも、蛇行して歩いて逃げるだけ。時々くちばしで地面をつつきながら。追いかけること20分あまり、百m以上。それが今回の1周で2回ありました。

「タシギ」のようです。

林野庁の生態系調査にも、震災前からいることが書いてありました。渡り鳥で、夜行性なんですね。ここで越冬するのか、渡りの途中なのかわかりませんが。

下の写真は、9月16日の夜に見つけた「ヨタカ」です。作業道の真ん中に黒くて大きなものがあったので、ゆっくり数mまで近づいたら、飛んでいきました。まさか鳥とは思いませんでした。

宮城の高校生・大学生、福岡・佐賀へ

吉田です。12月9日~11日、宮城の高校生3名・大学生1名と、元日経新聞論説委員の小林さん、アイベックスエアラインズの谷川さんとともに福岡・佐賀の玄界灘松原群で研修をしました。オイスカ職員はこのほかにも職務を抱えながらの3名で対応。初のツアーは会心の出来でした。引率側も存分に楽しみながら。佐賀森林管理署、NPO法人KANNEの皆さまにお世話になった「虹ノ松原」での体験、林久美子課長の報告に重ねて写真報告します。

1月21日(土)、仙台空港で報告会をします。詳細はまた後日。

午後は松葉搔き体験。

まず落ち枝・松ぼっくりを黄色いカゴに。松葉とは分別

次に、松葉搔き。

海岸林リーダーの学びレポート その3

視察ツアー2日目。佐賀県唐津市にある虹ノ松原へ。

「玄界灘松原マップ」の紹介では、「日本三大松原の一つ。樹齢数百年を超える老木から幼木まで約100万本の松が育ちます」とあります。看板に書かれた説明では、214haの広さとのこと。ちなみに名取の海岸林は100haに約37万本を植えました。

私たちが育てている海岸林では、一番古い木でも2012年に種をまいて育てた苗木を2014年に海岸に植えたもの。まだ10歳ほどの木ですから、虹ノ松原に育つ大きなマツに「迫力を感じた」との感想も。

活動の集合場所に到着すると、唐津南高校の生徒さんたちが集まっていました。

彼らはクラブ活動で虹ノ松原を守る取り組みに力を入れているメンバーたち。日ごろからさまざまな活動に取り組んでいる彼らですが、この日の作業は年に1度しかできない「除伐」ということで、「初めて体験する」と話す生徒さんたちも多数。宮城の海岸リーダーももちろんみんな初めての体験です。

※除伐の目的や方法などはまたあらためてご報告します

今日は佐賀森林管理署と虹ノ松原の管理団体であるNPO法人唐津環境防災推進機構(KANNE)の皆さんにお世話になります。

海岸林リーダーの4名は、唐津南高校の生徒さんとペアを組んで現場へ。佐賀森林管理署のスタッフの皆さんの指導の下、初めて使うのこぎりと格闘しながら、1本ずつ伐採していきます。

作業の合間には、宮城の海岸林リーダーが唐津南高校の生徒さんに活動について聞き取りをする場面も。メンバーであるK君は、「虹ノ松原のすぐそばにある小学校に通っていたから子どものころから慣れ親しんだ場所。最初は人数合わせのために参加したけれど、楽しくて続けている。卒業してからも松原の保全活動を続けたい」と話してくれ、松葉を活用した商品開発などについても詳しく話してくれました。宮城の海岸林のこれからを考えるのに、大きなヒントをもらったようです。

この日のお昼は、吉田の強い希望が叶い、「唐津バーガー」を食べることに。お店は松原の中にある“バス”。飲食スペースはなく、松原の中で食べることになります。防風林の中とはいえ、海からの冷たい風が吹いてくる11月に、終日屋外での活動をするのは体への負担も大きく、お昼は近くのレストランでゆっくり座りながら、温かいものを食べるべきだろうと考え、その予定にしていたのですが、なんとこの日は、作業をしていると暑いぐらいの陽気。KANNEの藤田さんも「こんなに風がなくて穏やかだと、防風林としての役割の重要性を感じてもらえないのではないか」と心配するほどでした。

みんなでマツの木の下で車座になり、唐津バーガーを頬張りながら藤田さんのお話を聞く「青空教室」となりました!

唐津バーガーも松葉サイダーも、売り上げの一部が松原保全のために寄付される仕組みなのだそう。

腹ごしらえ後の活動は、また次のブログでご紹介します。

海岸林リーダーの学びレポート その2

本部・啓発普及部の林です。

今日から宮城海岸林リーダーの九州視察研修がスタート。

9時に仙台空港に集合すると、アイベックスエアラインズの仙台所長さんはじめ、日ごろからボランティアに参加してくださっている社員の皆さんがお見送りに集まってくださいました。

リーダーたちは大人たちに囲まれて緊張していたはず……。

今回同行してくださる読書感想文コンクール審査委員長の小林さんからは「松林での学びはもちろんだけど、ご両親や学校の先生ではない大人の人たちの中での活動はあまり経験がないことだと思うので、そうしたこともよい体験になると思う」とお話していただきました。

保安検査場の中に入るまで皆さんにお見送りいただきました。

飛行機に乗るのが初めてだというメンバーもいましたが、フライトアテンダントの方が、気遣ってくださり何度も声をかけてくださっていて、リラックスした様子でした。

福岡空港に到着し、吉田と合流。車で生の松原へ。アカマツが多い、一部広葉樹が生えてきているといった名取の海岸林とは違う松林の様子を見学。また、同じ生の松原のなかでも林床に生える草の違い、松葉の下の土の違いなどに目を向け、熱心にメモを取る様子も。「事前に資料で得た知識だけではわからないことが学べた」との声が聞かれました。

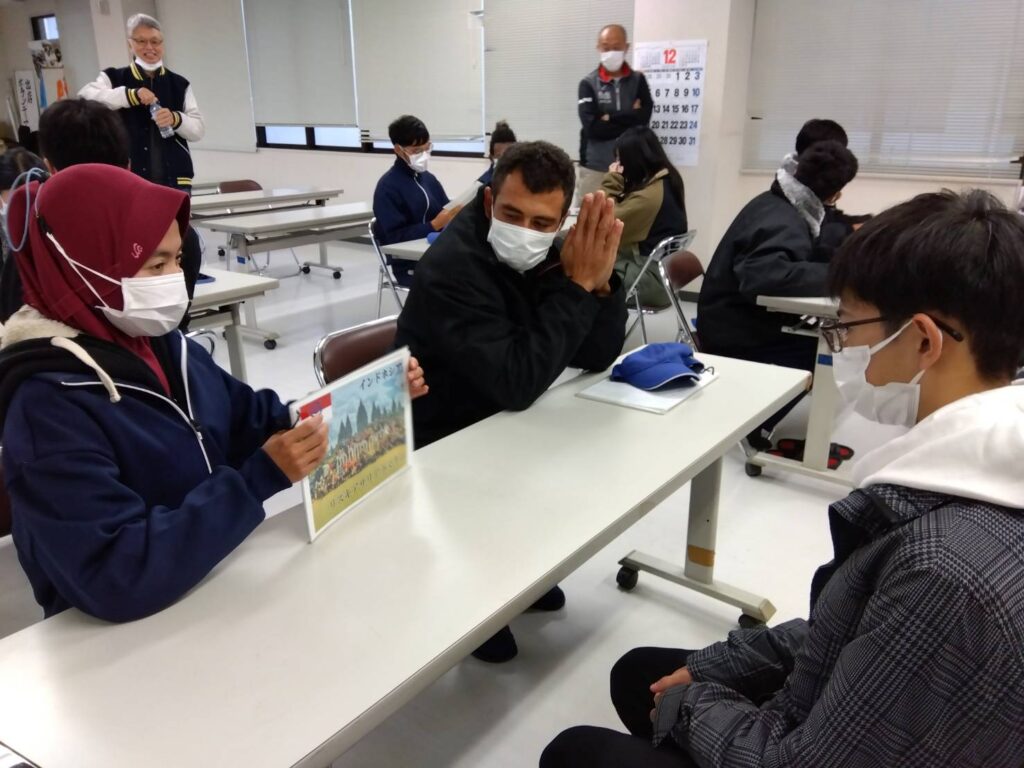

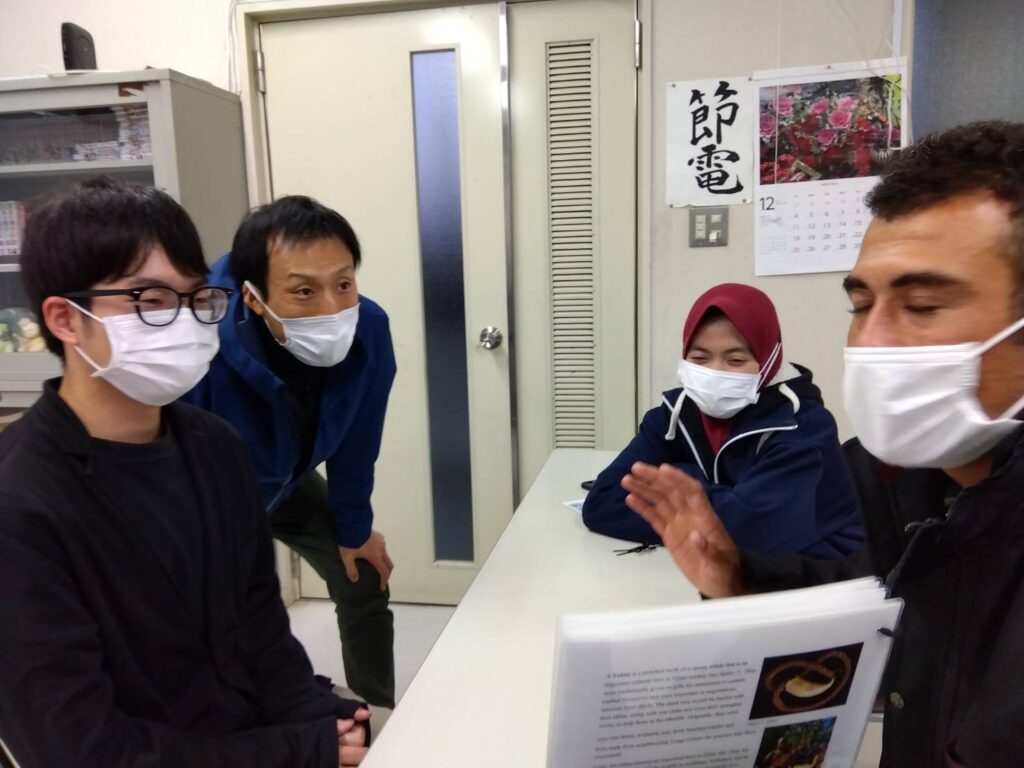

宿泊先である西日本研修センターに到着すると、7ヵ国の研修生たちが待っていて、自国の紹介をしてくれました。モンゴル相撲を紹介した研修生には「モンゴル相撲の漫画を読んだことがある」「この服の名前は何ですか?」といった反応があるなど、コミュニケーションがしっかりとれていました。

これまでも外国人との交流の場があったものの、1対1でじっくり話をする機会がなかったという参加者が多く、松林の学びとはまた違った貴重な体験ができたようです。

夜は歌あり踊りありの懇親会も。研修センターのスタッフや研修生たちが見守る中、海岸林リーダー任命証が皆さんに渡されました。

明日は佐賀の虹ノ松原へ。地元の高校生と一緒に除伐体験をする予定です。

はじめての場所にやってきて、知らない人たち、しかも外国人も大勢いる中でしたが、積極的な姿勢で頑張ってくれました。おつかれさまでした。