吉田です。山形県の松枯れの「激害」が全国ネットで報道されました。秋田も福島も大きな被害が出ています。宮城の海岸防災林も植栽から10年が経っています。対岸の火事ではないのです。来年はボランティアの皆さんに向けて、「松枯れの勉強会」「被害地視察会」も検討します。

【動画3分】FNNプライム(さくらんぼテレビ) 11月28日 「過去最悪の被害…庄内海岸林の松枯れを吉村知事が視察 伐採追いつかず二次被害も」 JAの地元代表の方が、「沿岸農業を守って!」とコメントも https://www.fnn.jp/articles/-/967427

県全体で「海岸林再生プロジェクト」 庄内地域拡大松くい虫被害 知事視察地元要望に組織設置へ|2025年11月30日付紙面より|荘内日報ニュース−山形・庄内|荘内日報社

被害僕の伐採がこの数年まったく追い付いていなかったようです。庄内海岸は、とにかく広大。内陸耕地防風林に共有林等民間所有が多いという特色があったと記憶しています。プロジェクトネーミングのダダ被りはスルーして、今後のために、今年4月以降の主な報道を記録しておきます。

読売新聞 5月21日 佐賀県唐津市の「虹の松原」で松が枯れる被害防げ…マツノマダラカミキリ防除へ3時間半かけ薬剤を空中散布。1973年から毎年この時期に、松を枯らす線虫を運ぶカミキリを減らすために、佐賀森林管理署(佐賀市)が行っている。同管理署によると、近年はマツクイムシの被害は横ばいで落ち着いているという。 https://www.yomiuri.co.jp/local/kyushu/news/20250521-OYTNT50073

朝日新聞(琵琶湖北岸) 6月4日 「松林で松食い虫の被害拡大、伐採や薬液注入 高島市が対策へ」 今城克啓市長は5月26日の会見で「観光資源としての景観を守るために緊急性が高いということで実施する」と話した。市は、伐採や薬液注入にかかる約2310万円を、今年度の一般会計補正予算案に盛り込んだ。https://www.asahi.com/articles/AST633WJZT63PTJB004M.html

福島民報社 6月10日 「福島県須賀川市の翠ケ丘公園、松枯れ危機」 2023年度福島県被害全国3位 温暖化で害虫生息域拡大 https://www.minpo.jp/news/moredetail/20250610124869

沖縄タイムズ 6月18日 「樹齢250年超える国の天然記念物「五枝の松」に松くい虫 沖縄・久米島町、きょう対応協議 被害判明から2~3か月で枯死の恐れ」 https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/1606675

【動画2分】山形テレビ 9月4日 「ドローンを使って薬剤を散布! 「松枯れ」被害を食い止めるための研修会(山形・鶴岡市)」 https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2150728?display=1

沖縄タイムズ 9月19日 「久米島の国指定天然記念物、枯死と判断 松くい虫被害「五枝の松」 沖縄県の復帰後初めての指定解除へ」 https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/1673444

新潟日報 9月22日 新潟県内の松くい虫被害、2024年度も高止まり…夏の高温少雨が影響か https://www.niigata-nippo.co.jp/articles/-/694617

熊本県民テレビ 9月24日「原因は1㎜未満の虫 天草の海辺の松枯れる 観光に影響懸念も」https://news.ntv.co.jp/n/kkt/category/society/kk7499f73b817248b5ad462b1d40e5506c

信濃毎日新聞 9月25日 「辰野町が松枯れ対策本格化へ 住民説明会の意見取り入れ、11月ごろに計画まとめる」 https://www.shinmai.co.jp/news/article/CNTS2025092500129 *迅速な処理を行うために11名の方に松林監視員を委嘱し定期的に山林を監視しています。住民の皆さまも、ご自宅の周りで松枯れを発見されましたら、ぜひ産業振興課松枯れ緊急対策係までご連絡ください。(辰野町HPより)

宮崎日日新聞(Yahoo!ニュース)9月28日 「「松くい虫被害」県内急増 24年度1万600立方メートル、2年前の5倍 夏の高温少雨影響か」https://news.yahoo.co.jp/articles/ff8648a7419b9f2938d466c8a337cab56a3cad62

宮崎放送 10月8日 「切り札の「抵抗性マツ」も枯れる 深刻化する松くい虫被害の実態 ドローン活用に活路も」 https://newsdig.tbs.co.jp/articles/mrt/2215170

山形新聞 10月30日 「松くい虫被害、過去最悪 庄内海岸林、今夏の高温少雨要因か」 https://www.yamagata-np.jp/news/202510/30/kj_2025103000867.php

荘内日報 10月31日 「被害木18万2400本 前年比38%増 松くい虫被害 昨年の庄内地方 過去に類見ない状況 庄内町にも拡大」 https://www.shonai-nippo.co.jp/cgi/ad/day.cgi?p=2025:10:31:15527

産経新聞(秋田) 11月15日 「秋田の「夕日の松原」が松枯れで壊滅状態 抵抗性クロマツの植栽本格化も復元には90年」 https://www.sankei.com/article/20251115-ROOZ6OVLXBMCHB53A3US3M5GIU/

毎日新聞(石川) 11月19日 名所「安宅の松林」守れ マツクイムシ被害急拡大 行政側と住民視察 https://mainichi.jp/articles/20251119/ddl/k17/040/124000c

【参考】

宮城県HP「松くい虫被害」https://www.pref.miyagi.jp/life/matsukuimushi/index.html

日経新聞 2016年1月 松島の松枯れ被害、保護活動に本腰 宮城県15年度当初予算では、県全域の森林の病害虫対策に2億6千万円を計上。松島に特化した異例の追加対策費として、約7800万円を2015年度補正予算に計上した。https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG28H6J_Q6A130C1000000/

下記は、名取の抵抗性クロマツ初被害確認(3月19日)の写真です。今年の経過などは、後日ブログで報告します。

抵抗性クロマツの、マツ材線虫病の罹患を初確認(背後は仙台国際空港敷地)

枯れ松の元に、2024年度の燻蒸処理中の松あり。

11月14日、15日の活動あれこれ その3

11月14日、15日の活動あれこれ その1/その2の続きです

本部 海外事業部の林です。

2日にわたるボランティア活動の報告をしてきましたが、最後はボランティアというよりは私の勝手な活動の報告です。

その1でご報告の通り、地図が読めない私は正しくプロットにたどり着けないため、戦力外を言い渡され、あっちのチーム、こっちのチームを渡り歩き写真を撮ったり、測竿係のサポートをしたり、皆さんとおしゃべりしたり……。

そんな中ちょっと気になる木を発見。写真で分かりますか? 根元から倒れてしまっているのが。

放っておけばいいのかもしれませんが、助けてあげたいと思い、いつもは厄介者のクズの力を借りることに。クズをロープがわりにして、木を引っ張り起こし、3~4mほど離れた太い木にそのクズを結び、倒れていた木が直立しました!

倒れていた方向には何か補助的に支えになるものをと、リピーターさんたちが、朽ちて倒れた防風柵などから使えそうな木材を持ってきて補強してくれました。

補強完成!

ただ、気になるのはなぜ倒れたのかということ。この場所で、根返ってしまうほどに強い風を受けるとは思えないのです。

ここのエリアは、本数調整伐(間伐)の試験地で、間伐する割合を変えて、生長に変化があるのかを調査しているエリアです。このプロットでは下枝の刈れ上がりが進んでおり、松葉の堆積が進んでいました。

松葉の堆積により腐葉層が厚くなり、水はけの悪化も招き、そのことが根を弱らせるもしくは腐らせるといったことが起きていたのではないかというのが勝手な推測です。

土を掘って根の状態を確認するなど、原因究明を怠ってしまいました。地図が読めないだけではない戦力外を痛感。

でも作業は楽しかったし、「クズが役に立ってるの初めて見た!」といった皆さんからの感想も楽しかったのでよしとします。

そしてもう一つ。あまりにもクズが多く、ぎゅうぎゅうに巻かれてしまっているマツが多かったので、いつものクズ刈り作業とまではいかずとも、少しでも刈りたいと思い、午後からは鎌を持って現場に行きました。

そして発見したのが巨大化したクズ。9月の活動日に駆除された7年もの??とも思われるクズほどではないですが、それなりに太く、何とか鎌でやっつけました!

小指の太さほどのクズに目が慣れてしまっていると、クズとは思わずに見逃す太さ。

きっと探したらまだまだこのレベルのクズが育っているはず……。

最後におまけ。

日曜の朝、事務所の片付けをしていた時のこと。今回一緒に活動してくれた、同じ部署でタイを担当しているスタッフN君が洗車をしてくれました。

車を洗い終えた彼がホースリールのホースのたるみが気になっている様子。私も気になっていたもののいつも「まぁ、いいか」と過ごしてきたのですが、彼は全部ホースを伸ばして巻き直していました。

カメラを探しているうちに巻き終わってしまい、作業中の写真は撮影できず、きれいにホースが巻かれた状態と、ここまでホースを伸ばしていました!の跡だけ撮影。

人の性格っていろいろ。N君、きれいにしてくれてありがとうございました!

11月14日、15日の活動あれこれ その2

11月14日、15日の活動あれこれ その1 の続きです

本部 海外事業部の林です。

11月15日は今年最後のボランティアの日。組織参加の皆さんと個人参加の皆さんとあわせて

59名の参加となりました。

その1でお伝えした通り、主な活動はモニタリング。1チーム5~6名で作業をします。メンバーの役割は下記の通り。

①樹高係

②胸高直径係

③野帳係

④①のサポート係

①の樹高係は、測竿と呼ばれる樹高を図る道具を使います。この道具は竿を伸ばしていくと、手元に先端の高さが表示されるものなのですが、5mにも7mにも成長しているマツのテッペンは、下からは見えません。そこで少し離れた場所にいる④サポート係が、「あと30センチぐらい上」「行き過ぎ!きも~ち下げて!」などと指示を出して、竿の上げ下げを調整していきます。

この係の大変さは、1mおきに竿のストッパーがついているので、竿が下がってこないよう、キュッと止めながらあげていく必要があり、それなりに握力も必要ですし、途中で枝にぶつかって竿が下がってくることも。また、場所によって見え方がかなり違うので、④が複数いると意見が食い違うこともあり、迷ってしまうのです。

②の胸高直径係は、地上から約1.3mの高さの幹の直径を測定します。巻き尺は、通常の目盛りがついている面と直径が図れる面とがある特別なものを使用。

③野帳係は、記録係のこと。①②の係が読み上げた数字を記入していきますが、ここで大事なのは、昨年のデータと比較して、何か不審な点があれば再度測定を促す必要があります。例えば対象木を間違えていたり、胸高直径を測定する位置に印がついていても図りにくさから少し位置を変えて測定することで誤差が出てしまったり……。場合によっては昨年の測定者のミスということもありますが。

なんだか簡単そうに感じますが、それなりに難しさもあり、こちらのチームはお互いに声を掛けあって交代しながら作業をし、素晴らしいチームワークが育まれていました!

しかし、その後深刻な?仲間割れが勃発。その理由はこの季節に毎回話題になる「バカ」にありました。今回調査したプロット41にはほとんど「バカ」(本名はアレチヌスビトハギと言います。引っ付き虫とも言われる、服につく植物です)が生えていなかったのですが、こちらのプロットの調査を終えて浅野さんからの指示で出向いた先、プロット●(来年ここに行くのを拒否するチームが出てくるといけないので番号は伏せておきます(笑))は、入り口からバカが繁茂していました……。バカ対策をしてきた私もできるだけ刈り取りに協力しましたが、もう皆さんあきらめてバカだらけになって作業を進めてくださいました。チームワークの良さに、バカだらけになった仲間意識が高まり、みんなで記念撮影をしている時に気づいてしまいました。

「あ! Sさんがいない!!」

もともと活動していた場所に戻ると、Sさんの姿が……。実は、バカなしだったプロット41ですが、最後の最後にSさんはバカ地帯に突入してしまい、次の調査地には移動せず、ここで服に着いたバカを取っていたのだそう。バカだらけのメンバーは、バカが一つも残っていないSさんに、そしてここに行くよう指示を出した浅野さんに好きなだけクレームをぶつけたのでした。 はい、もう皆さん、Sさんがおわかりですね。上の写真にいて下の写真にいないのがSさんです。

この季節の「バカ」はとんでもない厄介者ですが、必ず楽しい話題を提供してボランティアを盛り上げてくれる、なくてはならない存在でもあるのかもしれないと思ってしまいました。

11月14日、15日の活動あれこれ その1

本部・海外事業部の林です。

今年最後のボランティアに行ってきました。例年、最後の活動はモニタリングとなります。

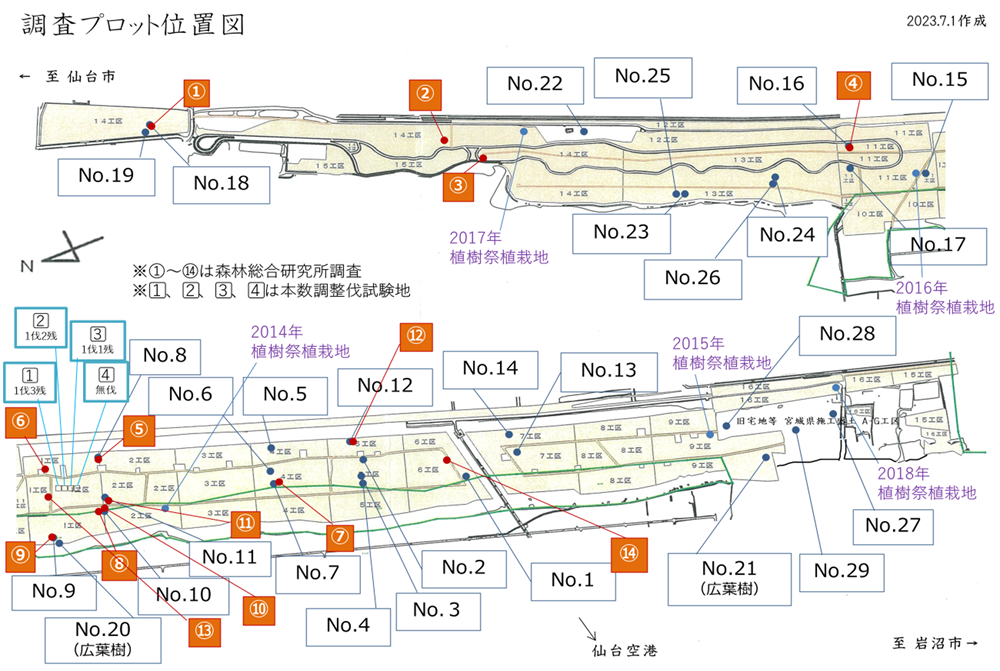

下記マップに表示されている「調査プロット」には調査対象のマツが50本あり、樹高と胸高直径(地上から約1.3mの高さの幹の直径)を計測します(作業の様子はその2にて報告)。1チーム5~6名で、この調査プロット位置図を見ながら調査地に移動して作業をするのですが、地図の読めない私は吉田から役立たずのレッテルを貼られ、スタッフ要員の頭数に入れてもらえないため、自由に動き回らせてもらいました。

14日は、UAゼンセンの24名が朝から活動していたのですが、私はボランティア初参加の九電ユニオンの対応でお昼ごろに現地入り。これまで長くタイでの植林活動にご支援いただき、ボランティア派遣もされていますが、より多くの組合員にオイスカ活動の現場体験の機会を、と考えて「海岸林再生プロジェクト」のボランティア参加も検討したいと、委員長、副委員長、書記長が揃って宮崎から参加してくださいました。14日は、次年度以降の組合としてのボランティア派遣を想定して、現場以外にも宿泊施設の候補となる場所などをご案内。

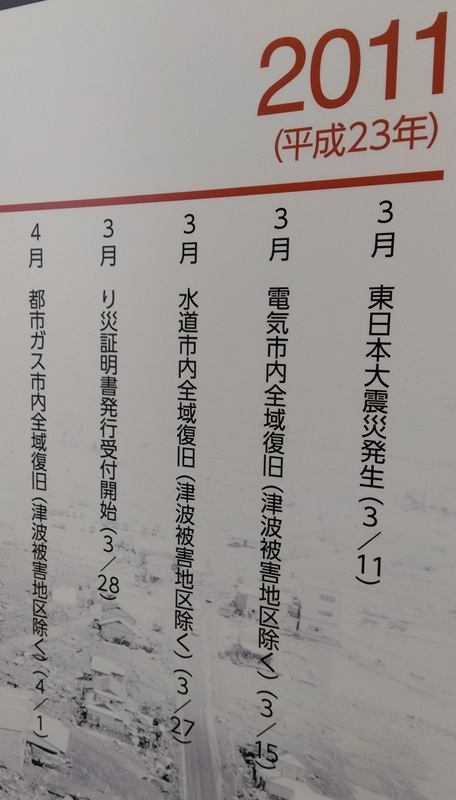

印象的だったのは電力会社ならではの視点のお話。一つは名取市震災復興伝承館を訪問した際のこと。

展示の中にある発災から時系列で復旧の状況が説明された資料を見て、S委員長が震災から4日で市内全域復旧していることのすばらしさと共に、なぜ水道やガスは時間がかかるのかを教えてくださいました。電気は地上施設が多いため、例えば電線もどこが切れているのか目視で確認ができるのに対し、地中にある水道やガスの管は破損箇所の確認にも工事にも時間がかかってしまうのだということでした。言われてみればごく当たり前のことなのに、考えたこともありませんでした。電線の地中化が進むことは景観がよくなるし、災害の際の被害も受けにくいとメリットばかり考えていましたが、いざ不具合が起きた時の復旧の難しさにまで思いが至っていませんでした。

地震や水害の状況がVRで体験できる。ちょっと怖かった!

また、電力会社のプッシュ型の支援についてもお話をうかがいました。大手電力会社は相互の協力協定のもと、他の地域で災害が起きた時は、要請がなくても必要なものを準備して駆けつけ、復旧が必要な場所だけ指示をもらえば作業ができる体制になっているのだそう。私たちの生活を支えるインフラ事業に関わってくださっている企業の存在の大きさをあらためて感じることができました!

夕方ほんの少しだけUAゼンセンの活動に合流(こちらの報告はまた吉田または浅野からさせていただきます。2人とも活動の翌日、それぞれ愛知と北海道へ飛行機で飛んでいきました!)。実は今回、UAゼンセンの参加メンバーの中に、5年前、オイスカ本部でインターンとして活動してくれていた女性がいました! 事前にメールでご連絡をいただいており、再会を楽しみにしておりました。いろんなご縁が、いろんな形でつながっていることをとても嬉しく感じます!

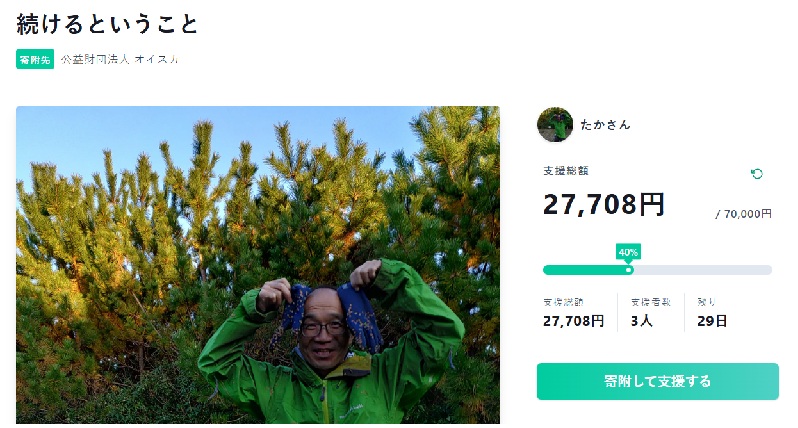

この日皆さんから寄せられた募金は16,786円でした。翌15日に参加されたUAゼンセン参加のウェルシアのお仲間お二人が、大阪マラソンのチャリティランナーとしてプロジェクトへの募金を支援を呼び掛けていますので、15日の募金とあわせてお二人のチャレンジへの寄附とさせていただきました。

おふたりへの応援もぜひよろしくお願いします。

県立名取北高校野球部が、甲子園21世紀枠の宮城県代表に推薦されました!

朝日新聞 2025年11月12日 「宮城県高野連が21世紀枠に名取北を推薦 創部以来初の東北大会出場」

https://www.asahi.com/articles/ASTCB4GJCTCBUNHB009M.html

プロ野球タイムズ 2025年12月5日 2026年春のセンバツ21世紀枠選考が近づく中、東北地区の推薦校を振り返る

冬場もしっかり鍛えてね! 最後の2校に選ばれますように! 2026年2月28日の作業も待ってます。今回の作業は、航空機誘導灯のすぐ近くで「下枝払い」です。

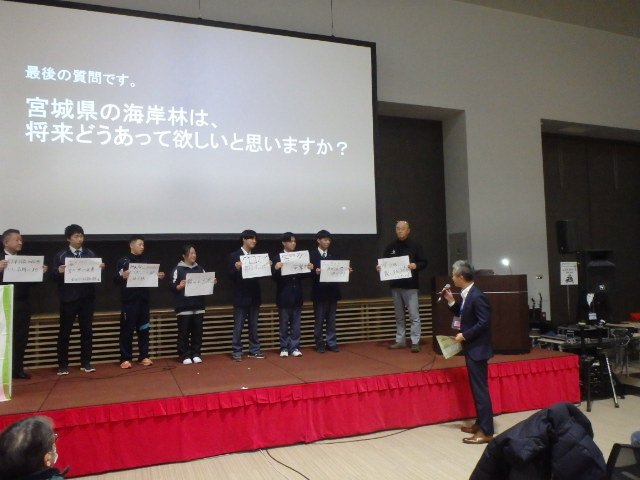

野球部代表2名が取り組みを発表

(奥までずーっと伐りました)

吉田です。そもそも、この沿岸環境では、人の手を加えない限り広葉樹が自然に育つことは難しいと考えました。そして、名取に設置されることになった生物多様性配慮ゾーンと、海岸林最内陸部の広葉樹母樹となることを目的に、難しいことは承知の上で広葉樹植栽を決めました。

2013年から宮城県産と皇居産広葉樹を育苗開始、2014年春に植栽開始(1年後生存率17%)、2014年秋・2015年秋・2016年秋と「3度の補植」「総植栽本数1,299本」の末、やっと成立させた広葉樹10種633本(宮城県産コナラ・ケヤキ・サクラ3種で全体の9割)。最終植栽から9年が経ち、インターンの柚原さんと生存木すべて計測しました。 「マツ材線虫病」が蔓延すると、「クロマツvs広葉樹」論争も再燃しかねません。その際の理論武装にもなると思います。

植栽から9年後の広葉樹生存率は36%でした。驚きはありません。ただし、2014年からの総植栽本数1,299本に対するいまの生育率も17%です・・・

【国有林広葉樹:砂質壌土/砂土】 【市有林広葉樹:壌土】

総植栽本数:10種・432本 総植栽本数:10種・201本

植栽生存:8種・105本 植栽生存:4種・125本

平均樹高:225㎝ 平均樹高:333㎝

平均胸高直径:2㎝ 平均胸高直径:2.9㎝

9年後生存率:24% 9年後生存率:62%

生存率 平均樹高 胸高直径 生存率 平均樹高 胸高直径

宮城産コナラ(86/145) 59% 259㎝ 2.3㎝ 宮城産コナラ(64/70) 91% 305㎝ 2.9㎝

宮城産ケヤキ(5/117) 4% 243㎝ 1.9㎝ 宮城産ケヤキ(10/38) 26% 230㎝ 1.3㎝

宮城産サクラ(11/107) 10% 229㎝ 2㎝ 宮城産サクラ(49/91) 54% 366㎝ 3.3㎝

宮城産クリ(1/1) 100% 123㎝ 1.2㎝ 宮城産クリ(2/2) 100% 174㎝ 1.3㎝

皇居産エノキ(1/45) 2% 165㎝ 1.7㎝ 実生 6種・20本:はぎ・はんのき・桐・

皇居産アカガシ(0/11) 0% 0cm 0cm ねむのき・たらのき・みずなら

皇居産スダジイ(0/5) 0% 0cm 0cm *侵略的外来種ニセアカシアの侵入あり・

皇居産タブノキ(1/1) 100% 176㎝ 1.4㎝

実生 3種・12本:はんのき・はぎ・やなぎ

【海岸林中央部最内陸側 国有林 約500m×2列 砂質壌土・砂土】

500mの北半分(1工区)は砂質壌土で乾燥気味。南半分(2工区)はこれぞ山砂。乾燥そのもの。北と南で生育状況が大きく異なるものの、土壌の3要素はともに皆無。海からの距離は約400m。海側にクロマツがあれば、広葉樹がぎりぎり許される距離。葛が毎年押し寄せる場所。ちなみに排水口なし。林野庁から託された皇居産4種(拝領は400粒。うち発芽138本(浮種多数)、植栽に至ったのは62本)。

【仙台空港東 海岸林南部 市有林 約250m×2列 壌土】

地元業者が森林法違反で違法土砂採取した曰くつきの土。粘土質で多湿。排水溝はボランティアで作ったものの、排水口をつくるのは盛土が固すぎて不可能でした。海からの距離は400m以上。海側にクロマツがあれば、広葉樹がぎりぎり許される距離。葛が毎年押し寄せる場所。

全体の印象としては、思っていた以上に良い結果ながら、直径が細く、枝葉も少なく、樹高も低い!内陸側の広葉樹母樹林の形成には至っていない。樹種別に言えば、コナラの強さが際立った。サクラ類はもう少し善戦すると思っていた。ケヤキの枯死率は予想以上。クリは3本しか植林できなかったが、しぶとく生きている(ただし、9年経っても樹高1m)。エノキには期待したが残念。実生苗の侵入・生育も予想よりずっと低い。

枯死の要因は、これまでのブログ(カテゴリー「広葉樹」)でも縷々書いていますが、風環境と土壌(国有林側は乾燥しすぎ、市有林側は多湿気味)に尽きます。①クロマツが東からの潮風の壁となる前に枯損したこと、②4月頃の「蔵王おろし」の寒風・乾風に耐えられなかったこと、③1本あたり4リットルの良質土・液肥・給水ポリマーを使っても植栽直後の、乾燥と貧栄養土壌に耐えられなかったこと、④海岸林最内陸ゆえ葛に祟られ、葛刈りのときに誤伐の憂き目にあったこと、⑤樹高が1mを超えたあたりで枯死が相次いだことが、印象に残ります。虫害や高温障害もあったと思います。

クロマツの何倍も何倍もコストと労力をかけて作業しない限り、この環境での広葉樹植栽は難しいです。極めて小面積で懇ろに実施するのと、事業規模で実施するのとでは、さらに大きな違いが出ると感じます。ですが、クロマツ万能論一辺倒ではなく、内陸側の多様性や複層林化も目指したいです。

こんにちは、インターンの柚原です。

10月24、25日は広葉樹毎木調査と松枯れ調査を行いました。

吉田さんより、海岸林中のマツクイムシ病の実態やキノコや動物の話をして頂いておりますので、私からは広葉樹毎木調査に焦点を当ててお伝えします!

私たちの現場で海岸林といえばもちろんクロマツですが、実は広葉樹を植林した場所が2ヶ所あるのはご存知でしょうか。

今回は5年ぶりにその広葉樹植林地において毎木調査を行いました!

一ヶ所目はこちらです。クロマツ林の外側に2列植えられた場所です。

一見見た感じ、ポツポツとある感じでしょうか‥早速調べてみると、ほとんどが枯死しているか弱々しい状況でした。全体の生存率は24%でした。

そして生き残り樹種は、圧倒的に“コナラ”。

実はこの場所には、コナラ、サクラ、ケヤキ、エノキ、クリなど9種の広葉樹が植林されたようですが、樹種によってかなり生存に差が出ていました。(例えば、コナラは59%、サクラ10%、ケヤキ4%)

生存率の高いコナラですが、葉や枝が奇形している帯化した個体や病気と思われる斑点が葉にある個体、塩害の症状と思われる先端部からの枯れが見られる個体も複数あり、なかなかに厳しい状況であると感じました。

この場所は現場の中では内陸側ですが、やはり塩の影響は広葉樹にとって大きいのか。そして、盛土の質(粘土質、砂質)も影響しているのでしょう。

また、自生している植物(自然に生えてきた萩やタブノキ)も印象的でした。明らかに植林した木よりも生育も状態も良かったです。

隣のクロマツを見ると、当然ではありますが広葉樹と比較してかなり成長が良いと感じました。クロマツの“強さ”が伺えます。

広葉樹の厳しさ、海岸林としてクロマツがいかにして選ばれたのかを考えさせられるのです‥

当たり前ですが、こんなにも植物に差があるとは。適材適所と言いますが、本当にそれを体感しました。

2ヶ所目の広葉樹植林地は、広葉樹の外側に一列クロマツが植えられてしまった場所で、かなり周囲が繁った場所でしたが、1ヶ所目よりも生存率は体感かなり高かったです。

コナラに加えて、クリやサクラもかなり生き残っており、樹高は高いもので4〜5mのものもありました。

ここは植林地の中でも末端域であり、将来混合林として、広葉樹が自生するのを期待して母樹として植林したそうです。

これからどうなっていくのか、興味深いです。

広葉樹は海岸林の現場では影の薄い存在かもしれませんが、この観察は様々な考察に繋がっていくと思います。引き続き見守っていきたいと思います。

【山形】庄内海岸林 マツ材線虫病被害(山形テレビ)

【山形】庄内海岸林 松くい虫 被害対策強化を(YTS山形テレビ) – Yahoo!ニュース

吉田です。↑ 山形テレビのニュース(1分半)、是非ご覧ください。

「マツ材線虫病被害にどう対処するか」~防除対策の考え方と実践~ (森林総合研究所)

-1024x768.jpg)

この写真は、三浦さんが9月末?に撮影した秋田市・秋田港の北「夕日の松原」です。今年の東北全体は、大変深刻な松クイ被害になってしまいました。

クズに負けたマツたち

お久しぶりです。浅野です。

今年もあと2か月で終わり…早いですね。

今年も6月から9月まで、のべ1000人を超えるボランティアの方々と共にクズ退治に取り組みました!

毎年やっている箇所、今年初めて手を付けた箇所など様々でしたが手を付けることができたエリアのマツは皆さんのおかげで元気に太陽を浴びることができています!

ただ、皆さんに助けていただけた運のいいマツだけではないのです…。

今年の夏も暑すぎて8月は一切ボランティアの作業はせず、さすがのプロチームでも作業がほぼできませんでした。プロチームはただでさえ少数精鋭で取り組んでいただいているため、クズ繁茂エリアすべてをカバーすることはできず…。

9月に入ってから手を付けた一部のエリアは時すでに遅しでした…。ボランティアの皆さんにもいつもお伝えしている〝放っておくとこうなる〟が私たちの現場にも出てしまいました。

今年間に合わなかったエリアには来年も元気にクズが出てきてしまうでしょう…。

松くい虫対策にクズの駆除と来年も大忙しの1年になりそうですが、ボランティアの皆さん、現場でお待ちしています!!!

【福島北部】常磐道沿いなどのマツ材線虫病被害

吉田です。今年3月から「越冬枯れ」が明確になった名取の松枯れ被害をずっと記録してきました。これから12月ぐらいまで枯れが進行し続けるのかもしれません。ですが、11月の福岡・宮城・宮城・岐阜・愛知の出張ロード前に、もう一度落ち着いて状況把握をと思い、11月1・2日に調査に向かいました。

往路の常磐道沿い、思わず写真を撮ってしまいました。いわき市から明らかに被害木が増え、南相馬以北は特に酷いと感じました。宮城県内に入ると松はあまりなく、ぱっと見、被害は確認できませんでした。仙台空港ICと名取IC施設内などは、あらためて確認しに行きたいと思ってます。

下記は相馬市の「松川浦」北部の9月の様子です。

「マツ材線虫病被害にどう対処するか」~防除対策の考え方と実践~ (森林総合研究所)