京都出張の後、ひと踏ん張りして「天橋立」に行きました。

「学校林・遊々の森」全国こどもサミットin京都とその反省会を終え、何とか日没前に駆けつけました。

まず、明るいうちに見れたことが嬉しく。見れば見るほど、離れがたくなります。

まず、低い位置から立派な枝が出ている充実した樹々に圧倒され、散歩する近所の人や自転車で帰宅する人が多く、親しみやすさを感じ、日没を過ぎた後は、波打ち際の青く細長く光る生き物にも、降るような星にも見とれます。

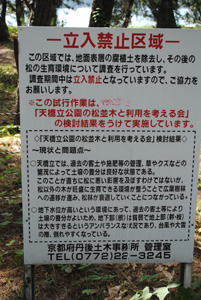

気比の松原と同様に湾の奥で、しかもここの背後は生活区域ではなく内海があり、強風・飛砂・飛塩・高潮・防霧から生活を守るインフラ、防災林ではなく、「特別名勝」であることが管理の重要なポイントと思いました。

美しさを維持するための長年の努力を想像しました。

また全国の海岸と同様、砂浜の浸食に対する対策(サンドバイス工法という)も成されていました。

「放置すれば50年後には広葉樹林化する」という京都大学の研究発表をTVで見た事が訪問の動機でしたが、

訪問客の来訪により林床が踏み固められ、根を保護する上で「客土」されてきました。

そのことが広葉樹や雑草を侵入させやすい状況を作っています。

古来からクロマツと広葉樹とゾーン分けして管理され、共存してきたのだと思います。

夕方と早朝から約6時間かけた実踏を終え、次に向かいました。

8月23日(木)夜 ラジオ出演します!

「海岸林再生プロジェクト」担当の吉田です。

明日、23日(木)J-WAVE「Heart to Heart」(環境省スポンサー)に電話での生出演をします。 プロジェクトについて話します。時間は、21:35から5分程度です。

皆さん、ぜひ聞いてください。

先日フィリピンの木についてブログで紹介しましたが、今日はもうひとつ。

日本三大松原・気比の松原

京都出張があり、思い切って足を延ばして、

福井県敦賀市「気比の松原」に行きました。

『白砂青松を作った人達』(北斗出版)には、

「日本三大松原の中で最も白砂青松の条件を揃えている」

との記述があります。

この機会をおいて、いつその見事な姿を見れるかわからないと強く思いまして。

海水浴場とマツ林の一体感があると思いました。

近所の人がうらやましい。

ビーチパラソルは不要な感じです。

マツがありますから。

しかし無粋だ。

日曜日。世間は海水浴。私はカメラと手帳を片手に松林の視察。

勘違いされて警察に突き出されないようにしなければ。

林床は見事に整備され、アカマツを中心とする一本一本は力強く、

枝も低い位置から充実して生えています。

外洋に面さず敦賀湾の奥に位置し、防潮堤がなく、樹形は直立しているので、

波と風はあまり強くないと想像しました。

黒い砂でなく、まさに白砂。

しかし砂浜の砂の粒が大きく、飛砂の害は少ないと見えます。

案内所のおじさんによると、元々は、山のアカマツの種が川で運ばれ砂州と共に、

自然にできた松原なのだそうです。平安時代には既に記述があるとのことでした。

海岸林はクロマツ人工林が多いので新鮮でした。

見事な姿の他に、ここで一番感じたのは、森の目的です。

人間の生活を自然から守るだけでなく、「特別名勝」(文化庁指定)として、

古くから森を健全かつ美しい状態を受け継いできたのだと思いました。

ここは、潮害防備保安林のほかに風致保安林に指定された国有林です。

日本中に海岸林はありますが、それぞれ存在目的や成り立ちは違うのですね。

何にウエイトを置いて造成や管理方針が決められます。

風の強さや向き、周囲や当地の地形条件、生活との関わりによって

一つ一つが違うのだと改めて思いました。

内陸側の広葉樹との混交林も丁寧に管理されていました。

作業道にもなる散策路は縦横に走り、誰にでも親しみやすい海岸林です。

冠雪害は一つの悩みだと思いますが、

日本海の波と、雪の松原の美しさは壮観なのだそうです。

堆砂垣ってなんだろう??

皆さん、海岸でこんなものを見たことがありますか?

これは浜松の中田島砂丘にある堆砂垣(たいさがき)です。

設置してある看板にはこう書かれています。

風によって飛ばされた砂が堆砂垣に当たると、風の力が衰え、砂が堆砂垣の下に積ります。

砂が増えると堆砂垣をその上に追加し、砂丘を高くしていきます。

このように堆砂垣は飛砂を抑制し、砂丘がやせることを防ぐ、大切な施設です。

子どもの頃に見た中田島砂丘にはこんなものはありませんでした。

景観が変わってしまったことは少し残念でしたが、

止めることができない海からの強風による飛砂をこんな工夫で防いでいるんだなぁと感心しました。

風力発電の施設もたくさんできていました。

風から負の影響を受けるだけではなく、しっかりと発電をして恩恵も受けています。

人間の知恵ってすばらしい!!

「海岸林再生プロジェクト」も知恵をしぼっていいものにしていきたいと思いました。

先日帰省の折、地元の海岸林を視察してきました。

学生時代、毎年足を運んだ海岸や大人になってからも行ったことがある

観光地近くなどを中心に見てきましたが、今まで松林があることを

意識したこともじっくり観察したこともなかったことを反省しました。

ここは新たに植えられた木のほとんどが枯れていました。

ここは新たに植えられた木のほとんどが枯れていました。

目の前には波の荒い海が広がっています。

立派な防風垣があってもなお海からの潮風からのストレスは相当なものなのでしょう。

また、松は育っているものの間伐や下草刈りなどの管理作業が間に合っていないところも多くありました。

津波で被災した海岸林を再生しようという私たちの活動に多くの

方が賛同し、協力を申し出てくださっていますが、実は被災地に限らず、

全国の海岸で人の手を必要としていることを感じます。

まったく海岸林がなくなってしまった被災地での海岸林再生は

緊急性の高いものですからまず取り組まなければいけないものですが、

このプロジェクトを通じて海岸林のことを知り、他の地域の海岸林が直面している

問題解決に向けてより多くの人たちが関心を持ち、協力したいと

感じてもらえるようになったらいいなぁと思いました。