今年目指すこと④ ~協定締結に向けて~

宮城県南部では、国有林に関する「『みどりのきずな』再生プロジェクト」

も示され、平成25年度は復興交付金による倒伏木の撤去、盛土工事が

完了した場所から、公共工事(経常治山予算)による植栽も、

少しづつ民間との協定・植栽も形になるものと思われます。

各県における民有林(県・市有林等)もこれに倣い、

民間との協力を具体化させる方向と予想しています。

オイスカと名取市海岸林再生の会は、2012年7月9日に

名取市長と宮城県知事に対して、名取市の海岸林再生に関する

「提案書」を提出しております。

その趣旨としては、国と自治体の復興計画に協力するという私たちの

原則に立ち、民間活力の活用と市民参加を得た形での森づくりを

記述いたしました。

私たちは今年上半期中に、更に具体的な内容を盛り込んだ

第2次提案書を提出したいと考えております。

特に、植栽だけでなく育林に関する技術的側面と、長期的視野に立って、

市民参加・啓発普及活動などに力点を置いた内容にしたいです。

提案書提出に際しては、我々の行動の信頼性と、支援者の輪の

更なる広がりが裏付けとして不可欠です。

名取市海岸林植栽などの「公示」は、工事の進捗等に左右されますが、

おそらく今年下半期と予想しております。

今年は国、県・市と協定締結し、平成26年度と想定している

大規模作業を万全な体制で迎えるための、大事な準備の1年になると思っています。

今年目指すこと③ ~より大勢の方にご理解いただくために~

オイスカは国内外のどのプロジェクトでも、

「主役は地元」と考えて50年間活動を行ってまいりました。

海岸林再生プロジェクトでも、成林するまでに、相応の努力と

数十年単位の年月が必要と考えており、早い段階から

若い世代を含めた地元の参画を得たいと思います。

オイスカを中心とする支援者で、主役となる地元を後押ししたいと考えております。

また、「なぜ海岸林の再生が必要なのか」という、そもそも論を

よくご理解いただいている支援者の集団を目指したいと思います。

それが地元にも少なからず影響を与え、長い年月に耐える

森づくりの成否にも関わることを、数々のプロジェクトで経験してまいりました。

すでに、海岸林の必要性を知っていただく活動については、

多くの支援者の手によって自主的に実施して頂いております。

特に企業団体は、業種業態が様々で、それぞれに強みがあり、

本業を行う中でできる広報啓発活動を行っていただいていており、

その輪をさらに広げてゆくことに力を注ぎたいと思います。

今年も、名取市内、宮城県内はもとより、全国各地支援者からの

活動報告会などの要請、各種視察団・報道取材受け入れなどは

社会全般への報告義務遂行の意味を込めて、引き続き積極的に対応いたします。

今年3月までに、既に全国10ヵ所の活動報告会、3か所の写真展、

4つの視察団受け入れを計画しております。

6月には「発芽視察会」として、できるだけ多くの方に

発芽した「めんこい」苗と、移植された1年生苗で全面が緑で埋まった

育苗場を視察頂きたいと思います。

平成26年度の大規模作業に向けて、今年もたくさんの成すべきこと

がありますが、「協働」というキーワードを念頭に、

皆さまとともに着実に進めてゆきたいと思います。

今年目指すこと② ~ボランティアリーダー育成~

平成26年度以降、大規模な植栽などの作業実施が見込まれ、 地元や全国の支援者が大勢来訪することが予想されます。 それに先立ち、ボランティアリーダーの育成を開始し、 大規模作業に向けた人的受入体制を徐々に整えることは、 今年の大きな目標の一つと考えています。 今年は東京本部と名取の育苗場で定期的に受入日を決めて、 作業補助と体験活動に加わって頂き、現場で動ける人を増やしたい と思っています。 *募集詳細はHP「インフォメーション」にて予め告知します。 毎月第1土曜日:東京本部(事務作業補助) 4月以降第3金曜日・土曜日:宮城県名取市の第1育苗場等(現場作業補助) 作業のみでなく、活動を一層ご理解いただくための座学なども行います。

今年目指すこと① ~育苗の計画~

年頭のブログとして、現状の平成25年度事業計画案を連載させていただきます。

【平成25年度育苗計画】

平成26年度に植栽が本格開始されると想定して育苗を実施しております。

播種:マツノザイセンチュウ抵抗性クロマツ、普通クロマツ

約100,000粒

広葉樹(クリ・ケヤキ・コナラ・ヤマザクラ・マサキ等)

最低5,000粒

移植:昨年播種のマツノザイセンチュウ抵抗性クロマツ、普通クロマツ

目標80,000本(現在92,000本が生育中)

4月中旬 播種・移植

5月~10月 除草・薬剤散布等

6・9・10月 広葉樹種子採取

通年 県・種苗組合等の各種講習会受講

クロマツに関しては、オイスカは「名取市海岸林再生の会」に生産委託し、

再生の会代表3名の種苗組合加入を含めて全面支援しています。

種子は県から種苗組合に払い下げられ、その上で再生の会に配分されます。

針葉樹の種苗生産に関しては、林業種苗法に基づいて実施される必要があり、

それを踏まえ、県全体の復興計画・需給体制に協力する形で育苗を行います。

再生の会は、被災地農家の男女30名によって構成されており、

皆さまの支援を背景に、オイスカを通じた委託事業として生産実務に当ります。

昨年は県による2回の検査では、1年目の実務にも関わらず、農業の経験と知識

をフルに活かした結果、「プロと同等」との評価をいただきました。

4月中旬には、昨年約100,000粒播種した1年生苗を移植(床替え)し、

今年から広葉樹育苗も開始するため、第1育苗場(名取市下増田北原東・約6反)、

第2育苗場(同市高舘吉田・約1反)は全面使用になり、

2年目ではありますが、早や、最大供給体制に入ります。

また、クロマツの育苗方法として、露地播きの他、短期間の育苗を目指した

「コンテナ」による育苗も15,000本を予定しております。

6月15日(土)には、発芽視察会を計画します。

当日は、除草作業等も補助いただく予定です。

募集情報は3月末ごろよりHP等にて公開いたします。

一般の方に視察・体験していただく機会を、定期的に設ける予定です。

振り返りブログ 21 激しい議論

(新年早々、激しい議論の話題ですみません)

自分の誕生日でもあったのでよく記憶している。

9月6日夜、仮設住宅集会所で、名取市東部震災

復興の会との意見交換の場が持たれた。

7月11日にも東京でのシンポジウムに40人で来て、

オイスカ本部で飲み明かした人たちが大半だ。

仕事を終えた皆さんが続々集まって始まるや否や、

一番奥にいた方が延々怒鳴りだして、一言だけ覚えているのは

「そんなものやれるかー」と、席を立って帰ってしまった。

根底から誤解され、唖然としたが、受けて立とうと思った。

「俺たちがボランティアをするわけにいかない」と言う方もいた。

いつもよく会う方は議論の前面に立とうとしない。

地域の中の上下関係もあるだろうし、人間だから心の波もある。

生活再建への焦りもある。

「オイスカは思いが強すぎる。一体いくらもらえるのだ?

二重で被災を受けるわけにいかない。」

堪えに堪え、冷静に応対することだけ考え、ひたすら答えた。

激しい議論につかれてきたころ、この場が初めての大友班長が

「そうは言ってもなー、俺たちはやらなきゃいけないんだよー」

という発言を始め、ほかの意見は鳴りを潜めた。

よく覚えていないのだが感動した。救ってもらった。

横にいた女性の同僚がその発言を聞いて泣いていたことを

市議から後で聞いた。

会議の後で、数人の方から「すまなかった」とお詫びを言われたが

一つの修羅場を無事切り抜けたことに安堵して、

腹など一つも立っていなかった。

この日の議論で、ただの通行人と思われていないことを確認できたから。

約20日後、それはもっとはっきりした。

おめでたい「まつ」のお話

本部の林です。あけましておめでとうございます。

お正月なので、縁起物とされている「まつ」のお話です。

お正月のお飾りとしても使われる松ですが、なぜ縁起物とされているのか。

お正月のお飾りとしても使われる松ですが、なぜ縁起物とされているのか。

諸説ありますが、まずは常緑であることが挙げられます。

枯れない→不老不死のイメージになるのでしょうか。

また、松の葉は対になっていて、夫婦和合の象徴でもあるそうです。

そして、昔から神様の依代(よりしろ=神様が降りてくる目印のようなもの)とされていて、それでお正月の歳神様が降りてくるようにと松を飾るのですね。神様を「待つ」木なのだそうです。

私がお茶の先生からいただいたお道具には「敷き松葉」が描かれています。

敷き松葉は、庭の苔を霜柱で傷めないよう、冬の間に庭に敷く松葉のこと。

(・・・と教わったように記憶しています)

いただいた時には、こんなに松と関わるとは思ってもみませんでしたが。

松って私たち日本人の生活、文化、風習に深く深く根付いているんだなぁと

そんなことをお正月に思うのも「海岸林再生プロジェクト」に関わるようになったから。

今年もプロジェクトの推進に力を注いでいきます。

皆さんよろしくお願いします。

私たちも頑張ります! byマツの子たち

新年あけましておめでとうございます。

旧年中は大変お世話になりました。

昨年12月26日は、「12月はもう少し温かいはずなのに」と

地元も驚くほどの寒波で、路面は凍り、各所で渋滞。

加えて風速20m超の大荒れの天気。

夜はすさまじい地吹雪に。これが東北。

僕ら92,000本は、皆さまのあたたかいご支援に守られ、9月半ばからは、天水のみで、肥料をもらわずに鍛えた体で寒風にも雪にも耐えております。ご安心ください。

僕ら92,000本は、皆さまのあたたかいご支援に守られ、9月半ばからは、天水のみで、肥料をもらわずに鍛えた体で寒風にも雪にも耐えております。ご安心ください。

今年の梅雨入り前、僕らの「めんこい」弟たちが生まれます。

その時は、あらかじめお声をかけますので、ぜひ見に来てください。

それまで僕らは、名取市海岸林再生の会やオイスカのおじさんやおばさんたちにかわいがられ、鍛えられ、もっと逞しくなってみせます。

今年もどうぞよろしくお願いします。

*子どものくせに随分一丁前な言いっぷり。

ANAすか仙台隊としての活動を振り返って

はじめまして、こんにちは。

ANA仙台空港の石川と申します。 ANAすか仙台支部として、 「海岸林再生プロジェクト」の活動をさせて頂いております。

私がこの活動に参加するきっかけとなったのは、 ANAすか羽田本部の櫻井隊長との何気ない電話からでした。 実は、櫻井隊長とは地元宮城の某高校の同級生。 ANAすか発足前、櫻井隊長がひとりで募金活動をしていた事を知り、 何か私も自らの手で復興に向けたお手伝いをしたい! と感銘を受けたことが、この活動への参加のはじまりです。

2011年3月。 オイスカの吉田さんと林さんにお会いできる機会を作って頂き、 直接現場視察に連れていってもらいました。 その時に改めて、海岸線にあたりまえにあった松の大切さ、 またこのプロジェクトの壮大さを知り、 この長いプロジェクトには沢山の人手が必要不可欠であると実感しました。 そこで、私たちの共通点であるANAとして オイスカさん主体の「海岸林再生プロジェクト」に参画し、 この長いプロジェクトを支えていける一員となれるよう、 まずは現場である仙台空港での広報活動にあたりました。 大きな資金投資等はできませんが、松ぼっくりイベントを開いたり、 何かみんなの興味を引けるような事を考えたりと、 私たちらしい活動ができたと思っております。 まだまだ始まったばかりですが、 このプロジェクトを代々受け継いでいける体制は作れたのでは・・・? と勝手に思っています^^笑

仙台支部の言いだしっぺは私ですが、 実際は周りの皆の協力が物凄く大きく、現場隊として楽しく活動できました。

どう切り出して良いのか分からないので、突然言ってしまいますが・・・ 仙台支部で活動してきた私ですが・・・ 1月から実は成田空港で働くこととなりました。 しかしANAすかは引退しません! 今後は、ANAすか成田隊として頑張っていきます!

仙台での活動がありましたら、積極的に参加していきたいですし、 耕人会の方々ともとても仲良くしていただいているので、 またボランティアできることがあれば、すぐに飛んでゆきます! 仙台⇔成田は直行便が飛んでいるので直ぐ駆けつけますからね!

これから現地での活動が増えていくという時期に、 仙台を離れてしまうのはとても心苦しいですが、 これからも私に出来る事がありましたら、 全力で取組んでいきたいと思っておりますので、今後とも宜しくお願い致します。

成田にいても、気持ちは仙台のままです! 海岸林再生に向けて成田でも仲間を増やしてサポートしていきます。 皆さんとこういった形で復興のお手伝いができることに感謝しております。 櫻井隊長をはじめ、皆さんと力を合わせて そしてこうやって出会えた沢山の繋がりを大切にしていきたいと思っております。

どんどん前へ!進んでいきましょう!

ANAすか 石川裕美

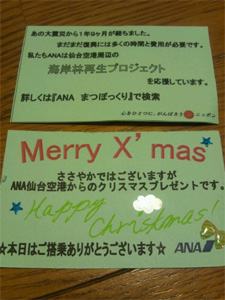

ANAすか隊 仙台空港クリス“まつ”イベントで海岸林再生プロジェクトのPRをするの巻

みなさま、こんにちは。

ANAすか隊 HND支部の庄司です。

今回は先日、仙台空港で行われたクリスマスイベントについてのご報告です。

12月23日~25日まで仙台空港にてクリスマスイベントが行われました。

内容としましては

仙台空港をご利用いただくお客様に対して

スタッフ手作りの【まつぼっくりのクリスマスツリー】の配布。

そして配布をしながら海岸林再生プロジェクトの宣伝をする。

といった「クリスまつをしよう!!」と仙台空港スタッフが企画し、

東京スタッフも絡んでの企画実施となりました。

仙台のスタッフは仙台空港 空の日と同じように

まつぼっくりを白くペイントし、ビーズ等でかわいくデコレーション。

かわいい、かわいいクリスマスツリーを作成。

東京スタッフは仙台スタッフから、ツリーと一緒に配布する

海岸林再生プロジェクトの広告を作ってほしいと依頼されました。

私の所属する、毎度のANAすか 羽田本部ミーティングにて

さて、どんな広告を作ろうかな~?

羽田メンバーは必死で構想を練ります。

★結論★

せっかくのクリスマスイベントだし、広告だけじゃもったいない!!

スタッフが手書きで一言添えたクリスマスカードを作ろう!!

そして、クリスマスカードの裏に広告を載せよう!!

みんなの意見がまとまりました!

クリスマスカードは名刺サイズの大きさに

Merry Xmasの文字とご搭乗の感謝の気持ちを添えて…

裏面には海岸林再生プロジェクトを印象付けて頂くために

ストレートなメッセージを添えて…

表面のクリスマスカードには東京地区のANAすか隊員が集まり

気持ちを込めてクリスマスのメッセージを記入。

そしてシールを貼ってカードをデコレーション。

かわいいカードをクリスマスツリーの数に合わせて、約300枚作成しました。

完成したカードは羽田空港から仙台空港に空輸し、着々と準備をしていきます。

そ・し・て

★クリスまつキャンペーン 本番★

仙台空港のANAチェックインカウンター前に

まつぼっくりツリーと、翼の王国(ANAの機内雑誌)に掲載された海岸林再生プロジェクトの記事を設置。

係員の時間が空けば直接、お客様にまつぼっくりツリーを手渡ししました。

ご搭乗されるお客様・お子様にANAからのクリスマスプレゼントは大好評★

約300個作ったクリスマスツリーはいつの間にやらすべてお客様の手に♪

このクリスマスツリーとメッセージカードを手にされたお客様が

少しでも海岸林のことを思っていただけるように…。

そして良いクリスマスを過ごせたことを願って…★

今後もANAすかは積極的に海岸林再生プロジェクトのPRを実施していきたいと思います。

次回の報告をお楽しみに~♪

ANAすか隊 仙台支部 防風ネットを取り付けるの巻

こんにちは、ANAすか隊 仙台支部の田山です。

※ANAすかとは…ANAがオイスカさんのプロジェクトを応援する といった意味合いで名づけたチーム名です

12/11 名取市高館地区にある、第二育苗場にて防風ネットを張るお手伝いをして参りました。

名取市の農家「北釜耕人会」の皆さんとの初の共同作業です!

この防風ネットは、クロマツの苗木を育てるビニールハウスが風で飛ばされないようにするものです。

高さ4メートル、3メートルの鉄のポールを畑に打ち込み、土台からしっかり建設しました。

はじめはどうしていいのか分からなかった私達も

男性陣は鉄パイプによじのぼり作業を、

女性陣はパイプをつなぐ金具を手際よく取り付けたりと徐々にできるようになりました。

作業後に耕人会の方々が

「海岸林はおれだづのあどのあどの世代の為だがらや~

(海岸林は俺たちの後の後の世代の為だからさ)」

と、仰っていたのが印象的でした。

冬本番を迎え、寒さが日に厳しく感じられます第一育苗場のクロマツ達も毎日、上を向いて成長。

私達も負けないように元気に冬を乗り切りましょう!