先日、静岡に出張してきました。

経済人の方々にプレゼン(90分)をする前に、

三保の松原や静岡市内の海岸林を見る機会に恵まれました。

まずは有名なホテルの女将さんから お話を伺いました。

仙人も松葉を食べたと言います。

日本人の長寿の源のように思えます。

体にいいと思いますが、証明するデータがないのです。

昔、城にマツを植えた理由として、籠城して兵糧攻めにあっても

松葉だけで3ヵ月耐えられたそうです。

渇水や飢饉に備え、サツマイモを育て、マツを植えたとも聞 きました。

シベリア抑留でも食べたと言います。毎日30本食べると健康に良いそうです。

女将さんは冒頭このような話をしてくださいました。

私なんぞは不健康の塊なので、横にいた静岡県支部の亀山さんの

煙草に松葉を刺しておこうかと 思ったり。

マツと健康。誰か何かご存知でしたら、ブログにご投稿くださいね。

ボランティアさんの声

2月16日に、オイスカ事務所でダイレクトメール発送などの 手伝いをさせていただきました新澤琢です。

前日(2月15日)に、オイスカで働いている大学の先輩が Facebook経由でボランティアを募集しており、 たまたまその日は時間が空いていたので、二つ返事で引き受けました。 といのも、私は仕事柄、色々なレストランのシェフとお会いするのですが、 現在も被災地に炊き出しやイベント手伝いにいかれる方がわりと多くいらっしゃいます。 そういうシェフ達を見て「偉いなー」と思いつつ、 私が被災地まで何かをしにいくというのは色々とハードルが高く 悶々として いたところに、今回のお話があったわけです。 お手伝いできたのは、 1. モチベーションがあった、 2. やれそうな仕事だった、 3. 時間があった、 4. 信用できそうなプロジェクトだった 5. 信頼できる先輩からのお話だった と、この5つの条件が揃っていたからです。 たいてい何かしらの条件が噛み合わないものなのですが、 今回は時間や仕事内容など私の都合と合致したので良かったです。 ダイレクトメール発送のお手伝いというわけで、比較的単純な作業でした。 ただ、目的は被災地援助プロジェクトの「寄付を募る」わけですから、 気を抜いてはやりませんでした。 寄付の土台として信用関係がもっとも大事な点の一つですから、 ダイレクトメールを 受け取った人からの信頼を損なうようなミスはしないように、 と思いながら作業をしました。 来週3月2日まで作業は続くようです。 私自身は月末月初でややスケジュールが厳しくお手伝いできるか分かりませんが、 時間に都合のつく方はお手伝いに参加してみてはいかがでしょうか。 数多くある震災援助の中でも、とても理に適ったプロジェクトの一つだと思います。

広報を担当している林です。

以前プロジェクト担当の吉田が「松」がつく有名人のことをブログに書いていました。

「思い続けていれば、この仕事を通じて、松がつく女優に会えるのではないかと」と。

(オイスカの現場を訪問してくださった有名人で「松」のつく方がいらっしゃいます!

スリランカの「子供の森」計画に参加してくださいました。

パプアニューギニアにも行ってくださいました。歌手の松崎しげるさんです!)

私が思い続けているのは、加藤清史郎くんです。

CMで伊達正宗になっていた清史郎くんが、その姿で海岸林を見に来てくれないかと。

名取をはじめとする宮城県南部の海岸林は約400年前、

伊達正宗の命によって造成されたと言われています。

そんな場所に伊達正宗(になった清史郎くん)が来て、

その再生に力を与えてくれたら・・・というのが私の野望。

・・・「マツ」がつく有名人なら、私はマツコ・デラックスさんに会いたいです(笑)

この数日の間に聞いた話です。

「某大会社が東北で3月上旬にイベントをやろうとしているが、全く上手くいっていない」

「イベント疲れ、リーダーの疲れだと思う。我々も身につまされる」

その方も、その明るく前向きな性格から多くの場所で頼りにされています。

震災前から、個人としても、仕事としても週末にはイベントに関わっています。

その上、震災があり、誰もが奮い立って復興を目指している。その先頭に立って2年。

まさに今、3.11前に、盛り上げねばならないと気力をふり絞っている方はきっと多いことでしょう。

部門や業務は違っていても、必死でこらえている人たちの事を知るとシンパシーを感じます。

現場では、土日も、早朝もフル稼働で、たくさんのダンプが走っていますが、

皆、積み荷の土砂をまき散らさぬように、住民に迷惑をかけまいと本当に丁寧に運転しています。

後ろを走っていて気付きました。頑張っているんだなあと励まされました。

つい先日も大学の先生から、

「リーダーの個の力に頼り、空中分解を起こし、活動が尻つぼみになる例が多い。

復興に寄与しようという組織の淘汰が著しい」

と聞きました。

また、役職者に周りがついてゆかず、 一人で打ち合わせをし過ぎて、

大きな誤解・勘違いをしたまま仕事を進め、

最終判断の一瞬前に外部の指摘で軌道修正した例にも出会いました。

(本当に一生懸命やって下さる方です。こうなった理由も知っています)

こういうことは、全く他人ごとではありません。

「がんばっぺ!」と早2年。身の丈を越えた仕事も多いです。

これからも膨大な業務を、しかも長丁場にわたって裁き切らねばなりません。

最悪のリスクも念頭に置きながら、できるだけ自分たちを客観的に見なければと思います。

何より笑顔と感謝する気持ちを忘れず、仲間を大事にして今後も頑張りたいとシンプルに思います。

昨日の新聞では

「厳しい局面では楽観的に、順調な場面では慎重に」

という某商社の新社長の言葉が目に留まりました。

西友レジ募金体験レポート!

現在、西友で実施中のレジ募金。

「いつもおつりを募金しているよ」「買い物のついでに募金したよ」

という声をいただき、大変うれしく思っています。

ただ、

「オイスカの募金してるの見たよ(募金しなかったけど・・・ということだと思われる)」

「海岸林の募金西友でやってるね(募金してないけど・・・ということだと思われる)」

というあと一歩!の声が多いのも事実。

・・・ということで、募金方法(本当に簡単なのです!)を知っていただき、

西友でお買い物をする皆さんにご協力いただこうと、募金体験をレポートします!

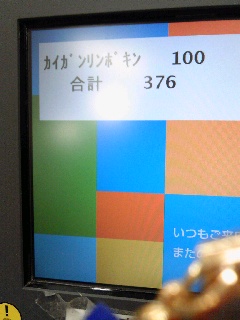

レジに行くとこのように募金カードが設置されています。

会計の際に、「海岸林再生募金」と書かれている緑色のカードを取って、買い物かごに入れるか、お店の方に手渡して希望金額を伝えます。

今回は「100円お願いします」と伝えました。

(10円でも1000円でも「おつり分お願いします」でも大丈夫です)

このように画面に希望した金額が表示されます。

(この画面を撮影しようと思ったのですが、カメラの準備ができる前に店員さんが次の操作に移ってしまい、画面が変わってしまったので、もう一度100円追加で募金をしてこの画面を撮影してきました……)

はい!これだけです。

とても簡単。募金箱にお金をチャリンと入れるのと手間は変わりません。

西友でお買い物の際にはぜひご協力ください!

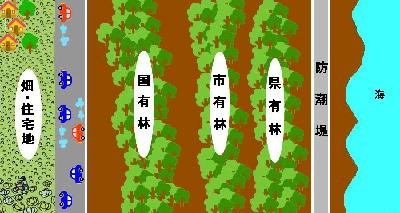

全国の防災機能を期待されている海岸林を数々見てきましたが、なんとなく、ほんとに何となくですが、海に面した最前線は「県有林」であることが多 いような気がします。

例えば名取で言うと、「3層」になっています。

一番内陸側(イラストでいうと左側)は国有林、真ん中は市有林、一番海側は県有林です。

この他にごく一部、私有林や共有林が あります。

所有者が違うのです。

国有林は林野庁が、それ以外は県が中心になって管理・整備が行われます。

樹齢は大まかに言って、内陸側が樹齢が高く、海側が最も若いです。

海側へ向かって森を広げていったことがわかります。

各地で「国有林は県有林を犠牲にし、津波を経ても生き延びた」と揶揄する声を聞きました。

そもそも、最前線は「犠牲林」という言い方も聞きます。

常日頃から、最も厳しいスト レス下にあり、体を張って後ろの木を維持していると言えます。

200m以上の森の幅があると、飛砂・防風・空中塩分の捕捉・防霧に効果を発揮します。

工場や宅地、農地を広げるために海岸林を払い下げて行った話もよく聞きました。

幅が足らなくなり、海に向かって必要な幅を確保しに行ったのだと思います。

また、近年は山の治山工事がすすみ、川から昔のように砂が流れてこなくなり、

「海岸浸食」という新たな問題も全国で起きています。

つまり、砂浜自体が少なくなっているのです。

これから3.11を前に、メディアで出てくる言葉だと思います。

私は最初に感じたのは2011年の夏でした。

個人的な感覚ですが、この言葉を見ても、聞いても、

何の危機感も、違和感も、嫌悪感もありません。

風化については震災後半年で明らかに感じたし、

ある意味、風化は無理もないと思います。

風化を嘆くゆとりも、忙しくて感じる余裕もないのが正直なところかもしれません。

正確に言うと、対策は考えていますが、特別に風化を防ぐ努力はしていません。

皆さんに協力を得られるように、より本質的な仕事に近づく努力をするのみです。

だいぶ昔にブログに書いた気がするのですが、阪神大震災の時、故あって、

東京で後方支援業務、資金とボランティアを調整する仕事を任されました。

当時は、社会人1年生で、目の前の事で精一杯でした。

実施期限を3か月と決めて臨んだこともあり、今のようにうんと先の事は考えていませんでし た。

だから、終わった後は、精一杯やったという気持ちもあったのか、その後は

目をそむけ、見ぬふりをし、テレビで震災〇周年 と言っても、チャンネルを替えたほどでした。

若い頃の正直な姿も思い出しながら、震災2周年を迎えようと思います。

被災地復興支援 アクションキャンペーン

「ボランティアをしたい」という問い合わせをよくいただきます。

現場では現在、育苗場での作業はないことを説明してご理解いただいています。

春以降、呼びかけを行っていきますので少しお待ちください。

ただ、「それでも何かしたい」「現場には行けないけどできることがあれば」

という方には事務所での作業をお手伝いいただきたく、

来週一週間、毎日ボランティアの受け入れを行うことにしました。

ぜひ多くの方にご参加いただければと思います。

詳細はこちらをご覧ください。

「被災地復興支援 アクションキャンペーン」

募金の募集も行っています。

あわせてご協力お願いします。

松の字のつく「有名人」とはなかなか出会いがありません。

ですが、一応出会いました。

先週のNHK大河ドラマ「八重の桜」を見ていて。

「至誠にして動かざる者は未だこれ有らざるなり」

久々、この言葉を発した吉田松陰さんに触れました。(無理やり)

「至誠をもって対すれば動かすことができないものはない」という意味です。

高校生の時に本で読みました。

私、ドラマを見ているとよく泣いてしまうんです。

ドラマ以来、頭からこの言葉が離れません。

気持ちの支えになっています。

さらけ出しついでにもうひとつ。

思い続けていれば、この仕事を通じて、松がつく女優に会えるのではないかと。

一応リストアップしてあります。