日本経済新聞全国各地域面で紹介されました(3月2日朝刊)

3月2日 日経新聞朝刊の全国の各地域面に、「東日本大震災、風化を防ぐ次世代の「愛着」 伝承・防潮林再生に汗(地域の風) 」のタイトルで掲載されました。電子版では3月1日に掲載されています。ぜひご覧ください。

寄付先団体として9回目の大阪マラソン

吉田です。2月26日に向け、チャリティーランナー34名(体調不良などで実際走ったのは30名)は多くの時間を割いて頑張ってくださりました。

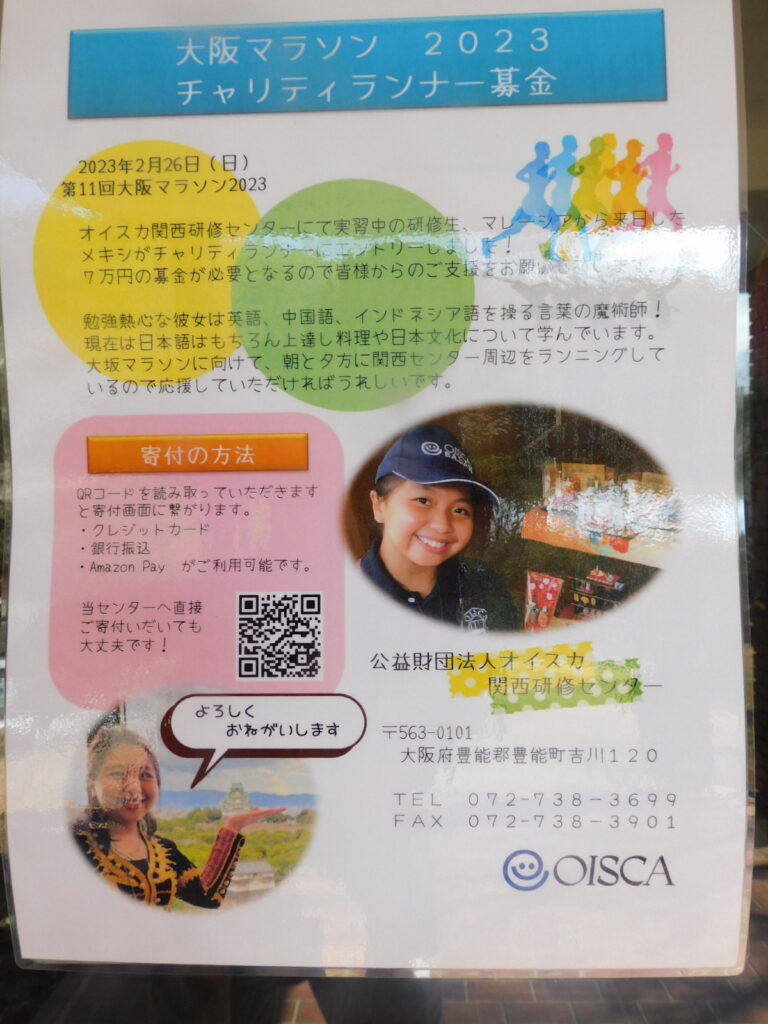

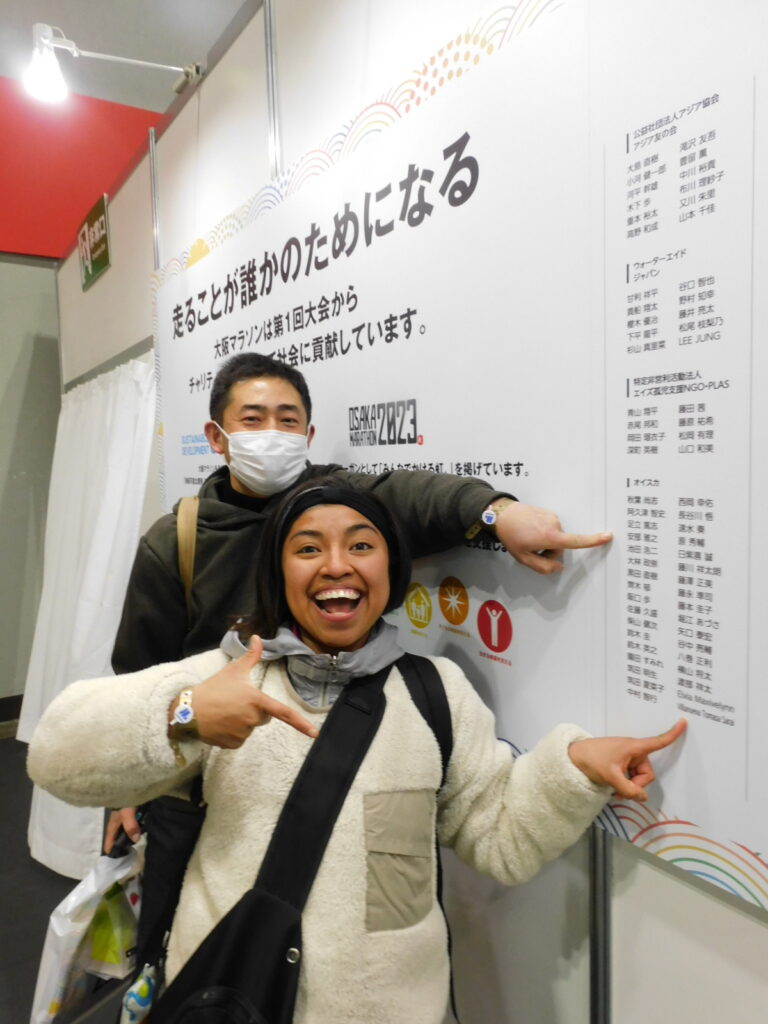

今回は強く思い出に残る、ステップアップを感じる大会となりました。国内4つの研修センターすべてからランナーが出て、同僚5名に加え、四国TCからはメキシコ、関西TCからはマレーシアの女性研修生が手を挙げてくれました。研修センターの現場は超多忙。研修生とともに、お互いを励みにしながら努力したと思います。心底、後輩たちが頼もしく見えました。なにが嬉しいって、こんなに嬉しいことはありません。

国内各支部の会員さんや支援者の方たちはチャリティーランナーへの寄付でも応援してくれたでしょう。豊田推進協議会からは鈴木さんと速水さん。仙台からはご年配のYさんがまた今年も。そして毎年数回、柏市からボランティアに来てくれる斎木さん。

組織的にランナーを出してくださったのは、化学総連、ダイセル労組、ライフ労組、CKD(株)、ネクスタ(株)、矢崎エナジーシステム大阪支店の皆さま。心から御礼申し上げます。USJ労組の皆さんには、写真撮影を強力にバックアップくださりました。吉田・奥田・岩城夫妻・鍋島チームは、32,000人の中からわがチャリティーランナーを探し当て撮影するノウハウを確立しました。

なお、私は4月から関西支部事務局長も兼務します。支部の中核事業の一つとして位置づけ、毎年国内センターと海外研修生の参加も継続しながら、たくさんのチャリティーランナーを輩出できるように頑張ってみたいと思います。

今週末26日(日)大阪マラソン 34名が走ってくれます

おかげさまで、2014年から連続して寄付先団体に認定され続けている大阪マラソン。2年連続で大会中止となりましたが、今年は無事開催です。

振り返るといろいろドラマがありました。楽しい思い出、ネタ満載です。裏方衆と振り返る会もやりたいなあ。今年までの9年間で(中止の2年含め)のべ285人がチャリティーランナーとして協力してくれました。今週末の26日(日)は本番。去年走れなかった人、今年申し込んでくれた人を合わせ34名が、オイスカ海岸林支援として走ってくれます。化学総連さん、ダイセル労組さん、ライフ労組さん、CKD(株)さん、ネクスタ(株)さん、矢崎エナジーシステム大阪支店さんなどが組織としてランナー輩出。愛知県支部の個人会員さんや千葉県在住の会員で海岸林超リピーターさん、マレーシアとメキシコ研修生、東京本部・中部・四国・西日本研修センターの同僚5人など多彩なメンバーです。スタートは9時。「ランナーズアイ」というアプリでランナーがどこを走っているか把握でき、メッセージを送れます。

大会の寄付先団体は30団体。そのなかでチャリティーランナー数、ランナーによる寄付総額は、私の「解釈」では2位の好成績。関係するすべての皆さんに心から御礼申し上げます。本当にありがたいです!

四国研修センター 安部副所長

中部日本研修センター 筑田課長と夏菜子さん

すごいプレゼント

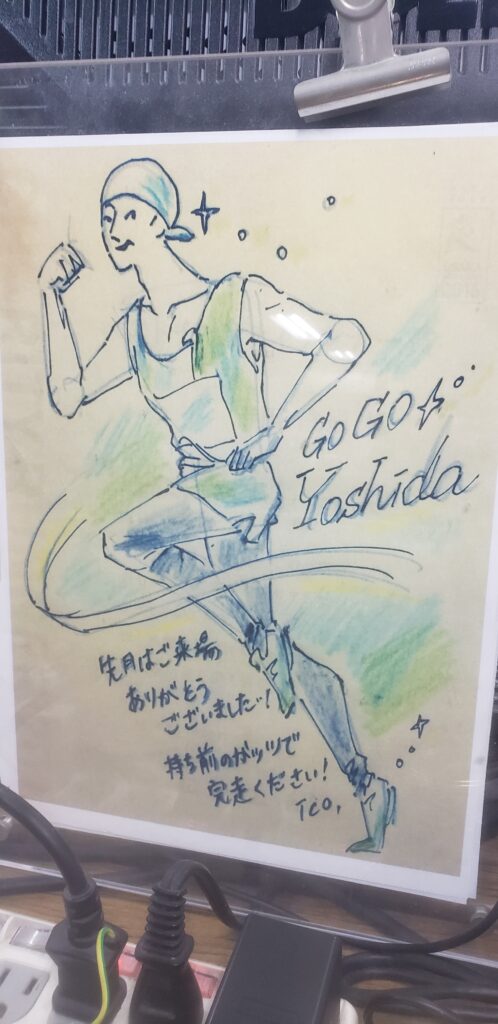

私も2016年・2017年・2018年は走りました。ずいぶん昔のような感じです。2017年は34㎞地点で「遅すぎ。あなたはもう走らなくて結構です」ということで、負傷兵の護送車のような雰囲気のバスに乗せられ、完走メダルの代わりにアンパン1個いただきました。でも、あとの2回は制限時間の7時間を目一杯使って完走しました。名取の佐々木統括から褒めていただいた記憶はほとんどありませんが、そのときだけは(笑)2016年は一番寄付を集めたとしてベストチャリティーランナー賞をいただきました。授賞式のあとお客さん?のような方に「オイスカさん、活躍が目立ってますね」と言われ、通りがかりのおじさんかな~と思いながらお礼を言ったのですが、あとからその方はいまの関西経済連合会の松本会長と知りました・・・

(そういえば、わたし4月から関西支部事務局長も兼務します。大阪に張り付くまでは出来ませんが、何度も通うことになります。ここではほぼスーツ姿だと思います。海岸林の仕事をして以来、大阪とのご縁が年を追うごとに増してます。)

話をマラソンに戻します。さっき、東京本部のわが部署の倉本さん(2019年ランナー)が、走る前、2017年のブログ↓を読んで「危機感を感じた」と言ってました。東京本部総務部のハルハルさん、だいぶ下手糞な文章だけど、よかったら読んでください。護送車が追ってくる恐怖感の風が後押ししてくれますよ。

期待の新人さん、登場!

本部・啓発普及部の林です。

先週末は、海岸林リーダーのオリエンテーションや支援企業さんの

CM撮影などがあり、金曜から日曜まで名取に出張しました。

今回は本部事務所でインターンとして活躍中の青山さんが同行。

彼女はこの春大学を卒業後、ウズベキスタンで進む、アラル海での

緑化プロジェクトに従事することになっており、今回はその事前研修

の一環として「海岸林再生プロジェクト」の現場を体験してもらいました。

(彼女のブログ「100haは広かった~名取海岸林でのインターンを通して~」)

ボランティアさんに積極的に質問をし、初めてプロジェクトにやってきた

海岸林リーダーたちともコミュニケーションを図ってくれていました。

大学では、林業に関する勉強もしていて、実際の現場での学びは貴重!と

いろいろな体験を楽しみながら貪欲に学んでいる様子が伝わってきました。

初めての現場でこんなふうに動ける彼女を見て、

ウズベキスタンでも活躍してくれることを確信。

明るい雰囲気を作り出しながら、しっかり働ける期待の新人!

一緒に仕事ができることを楽しみにしています。

「新」海岸林リーダーの学びレポート その1

これまで海岸林リーダーの学びをレポートしてきましたが、

第2回読書感想文コンクール実施、海岸林リーダー3名が新たに誕生!

(3名の作品はこちらからご覧いただけます)

「新」海岸林リーダーの学びレポートとして報告していきます。

2月18日(土)には、初顔合わせとなるオリエンテーションを実施。

今回は東京の本部事務所のインターン生、青山さんも合流して

「海岸林再生プロジェクト」の見学や3月の九州視察ツアーの説明などを行いました。

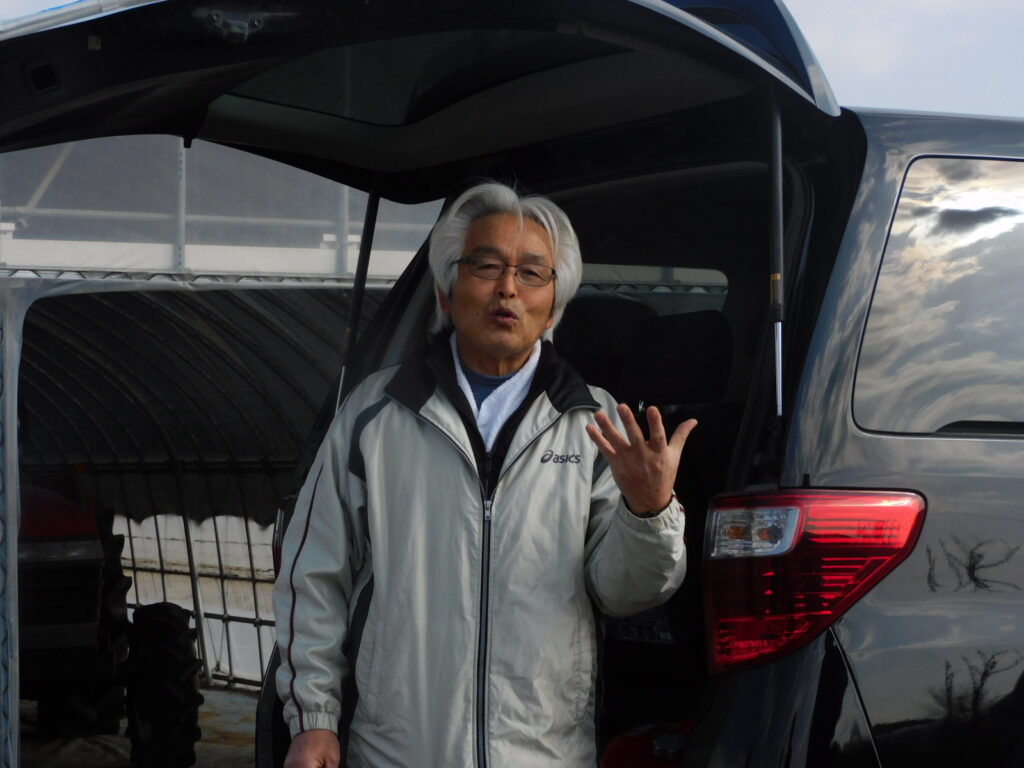

育苗を担ってくださった「名取市海岸林再生の会」の副会長桜井重夫さんから

震災前に営んでいた農業のこと、震災後に一変した生活のこと、そして現在の

ご自身の農業の取り組みなどについてお話を聞きました。

最年少リーダーは、高校1年生。自分自身の被災体験の記憶はほとんどないと言います。

被災された方から直接お話を聞くのは、とても貴重な体験となりました。

植栽現場では、現在行われている本数調整伐(間伐)を見学。

伐採した木を各自1本ずつではありますが、運び出す作業を体験。

また、森林組合の皆さんのご厚意で、チェーンソーも体験。

伐採した木を固定していただき、それぞれチェーンソーとノコギリとを使って切ってみました。

使わせてもらったのは小さなチェーンソーで比較的軽いものでしたが、

大きなチェーンソーも持たせてもらい、重さを実感。

また、こまめに目立てを行うことなど、道具の管理の重要性などについてもお話を伺いました。

また、海岸林の歴史を学ぶため、昭和30年代に建てられた石碑「愛林碑」を見学。

「名取市海岸林再生の会」によって建てられた石碑も、もちろん見学しました。

「名取市民の森」として育てているこの松林での学び、そして3月の九州視察ツアーでの学びを

もとに、これからリーダーたちがどのように行動してくれるのか楽しみです。

アニマルトラッキング(2月11日)

地元ボランティアの三浦です。雪の降った翌日の2月11日に、アニマルトラッキング(動物の足跡などの痕跡から何をしていたか推測する遊び)と鳥の観察のため、海岸林に行ってきましたので紹介します。

その1 鳥編

ベニマシコ♂再び。鳥の動向ではベニマシコとツグミがしきりに動いていました。ベニマシコ♂は以前車にぶつかり一時保護して以来再登場です。スズメより小さな主に植物の種子を食する冬鳥で今回のは赤が際立っていました。

ツグミは海岸林で見るのは今季初です。冬鳥、中でもツグミが来るのが遅れていた様ですが、ここにきて寒波の影響か冬鳥の常連がそろってきました。しばらくは居着くと思われます。

その2 動物編

たくさんの痕跡(足跡)がある事を期待してたのですが、見れたのは唯一、作業道上に点々と動物が歩いた跡。

主はキツネと思われます。見回りながら餌探しをしている様子が目に浮かびます

その3 人間

他に石碑付近に面白い痕跡がありました。こちらも写真から何か楽しいことをしていたのが想像できる痕跡でした。休日の雪の日にここに散歩に来るぐらいですし、プロジェクトに思い切り精通している人でしょうね。奥さんと一緒に遊んでたの?。

犯人のかたが、東京本部海岸林チームにブログ原稿と写真を送ってくださったら嬉しいですね(笑)

力持ち!

啓発普及部の林です。

先日、浅野がボランティアの日に実施した本数調整伐について報告していました。

この日、予想よりも作業が早く終わったことが書かれていましたが、その理由の一つがこれ。

小さなチェーンソーでもノコギリよりもとっても速い!

そしてもう一つは、20代男子の活躍!

(だと私は思っています)

運ぶ時のパワーもですが、すごいのはそのあと。

盛土の下にある集積所に、落とすように投げ込むのですが、

私なんかは転がしながら落とすイメージで、ゴロンとするのが精いっぱい。

でも彼らはビヨ~~ンと放物線を描いて投げこむのです。

一人は、前職でチェーンソーを使った伐採作業もしたことがあるのだそう。

さすがにその時は、伐採木を投げ落とす作業はしなかったと思いますが……。

作業後も、体力が余っている様子で、物足りないといった表情。

来年もたっぷり切って、運んで、投げてもらいたいものです。

若い人たちが現場に来てくれるのはうれしいこと。

若者の皆さん、ぜひ皆さんの力を貸してください!!

2/4 ボランティアの日レポート ~第2回本数調整伐指導者講習会~

お久しぶりです、浅野です。

2/4(土)、ボランティアの受入れを行いました!実は1月のボランティアの日も参加させてもらってたのですが、ブログをさぼりました…ごめんなさい。

今回は21名が参加。うち6名は1月に続き、2回目の参加でした。

初めての方は1月と同じようにまずは佐々木統括による講義を受けてから実践。

2回目の方々はすぐに現場に移動して、作業開始!と、その前に搬出の妨げになる防風柵をいくつかどかしてから作業開始。

さすが2回目、慣れたものです。切る人、運ぶ人。誰が指示したわけでもなく、自然と別れていきました。今回は松島森林総合の佐々木さんが小型のチェーンソーを持参して切り方をしてくれたので、少人数でも捗りました。

10時半ごろに講義を受けていた方々が合流。こちらもさすがリピーター。1度の指示で素早く的確に作業をしてくれます。

この日は河北新報、読売新聞、日経新聞から記者の方が来てくださり、取材を行ってくれました。

予想していたよりもだいぶ早い14:30すぎには予定していた作業が終了。雨がパラついてきたかな?というタイミングだったので丁度良かったです。

おかげ様でボランティアによる伐採を予定していた0.5ha、すべての伐採が完了。正直なところ、全部は終わらないのでは?と思っていたので、びっくりでした。リピーターの皆さんが安全かつ素早く作業をしてくれたおかげです。本当にありがとうございました!

次は来年の同じ時期に!今回来ていただいた方はヘルメットに名前残してますよ!お待ちしてます!!

5月から11月までの公募ボランティアも募集中ですので、皆さんぜひご参加ください!

本部・啓発普及部の林です。

先日、オイスカ支援連携サミット参加で西日本研修センターに滞在していた吉田は、

休日に話を聞きに来た、熱心な生徒に一所懸命レクチャーをしていました。

話を聞きに来た生徒はモンゴル人の2人。

左の彼は現在西日本研修センターで勉強中の研修生・エレヘ君。

右側の彼は同センターを卒業後、モンゴルに帰ってからゴビ砂漠を拠点に

アグロパークの農業研究員として活動している研修生OBザグダさん。

エレヘ君も来日前はザグダさんと一緒に仕事をしていたのだそう。

ゴビ砂漠にある農場で、さまざまな野菜や果物の栽培に取り組んできた彼ら。

よりよい農業発展のために、どのような造林をするのがよいのかを学びたいと

吉田にレクチャーを依頼してきたと言います。

東日本大震災以降、海岸林について学び、「海岸林オタク」となった吉田は、

「Eco-DRRオタク」でもあり、全国の治山治水の好事例、砂防施設、

防風林、防砂林などを見て歩いては写真を撮り、今後行きたい場所についても

資料を読み漁っており、今回はそうして蓄積してきたものを積極的に

聞きたいという研修生たちが現れて、たいへんに張り切っていました。

ザグダさんは、ゴビ砂漠での農業が直面する課題として、気候変動の影響を

あげていました。砂嵐や急な大雪により作物がダメージを受けるといった例です。

レクチャーでは、砂嵐などから作物を守るための防風林の植え方、樹種の選び方、

林帯幅の決め方のほか、「海岸林再生プロジェクト」で植栽時に使用した吸水ポリマー

の使い方など、活着率を高める方法についても具体的に伝えました。

日本語の理解が十分ではない2人ですが、質問をしながらメモを取り、

図も書きながら懸命に理解をしようと努めている様子が伝わってきました。

ザグダさんはゴビ砂漠初となるお米の栽培に取り組みたいと意欲的です。

エレヘ君も来月、このセンターを卒業して、帰国後はゴビ砂漠における農業の発展に

貢献する人材となってくれるはずです。そんな彼らが農場を守るための造林を進めながら、

いつかゴビ砂漠でお米づくりができる環境を整えられたらいいなぁ、

彼らならやってくれる! と、ワクワクした気持ちになりました。

「海岸林再生プロジェクト」の現場での体験や、ここで培った吉田の経験が、

オイスカの各国の現場、特に乾燥地での緑化や農業発展のための造林に

役立てられるよう、今後も研修センターとさらに連携していけたらと思います。

海岸林リーダーの学びレポート その5

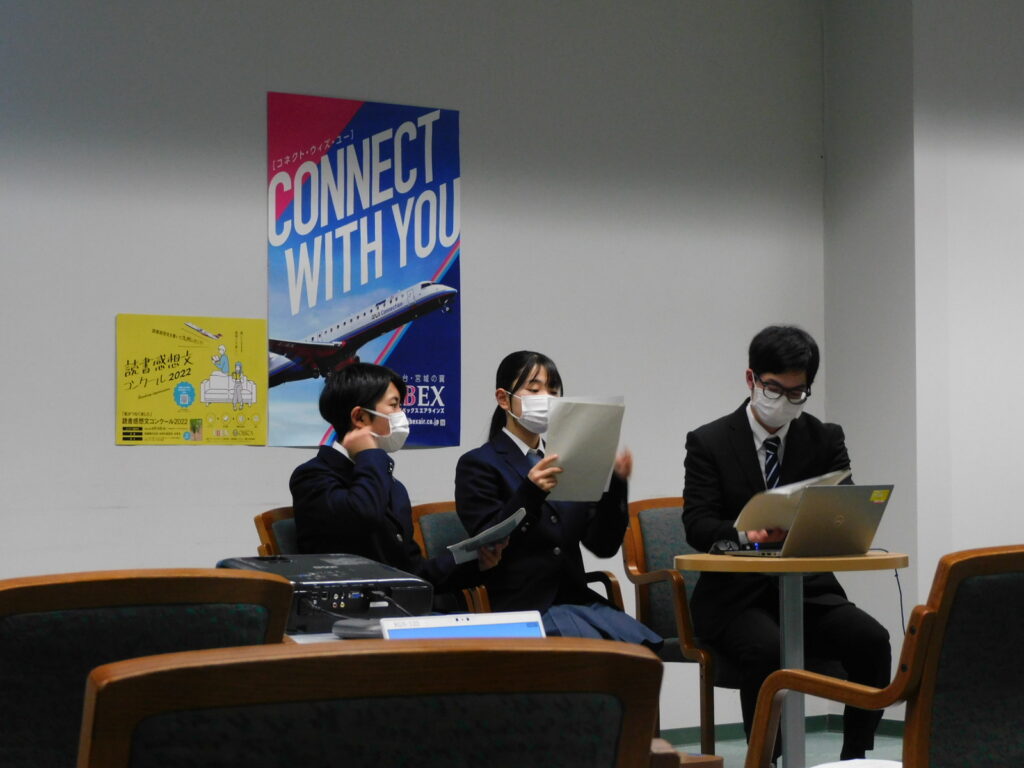

1月21日、海岸林リーダーによる活動報告会を実施しました。

当日、リーダーたちはボランティアの皆さんと一緒に本数調整伐指導者講習に参加。

もちろん現場でも本数調整伐を体験。佐賀の虹の松原で除伐体験はしたものの、

名取で切るマツの方が太く、切るのも運ぶのも大変だった様子。

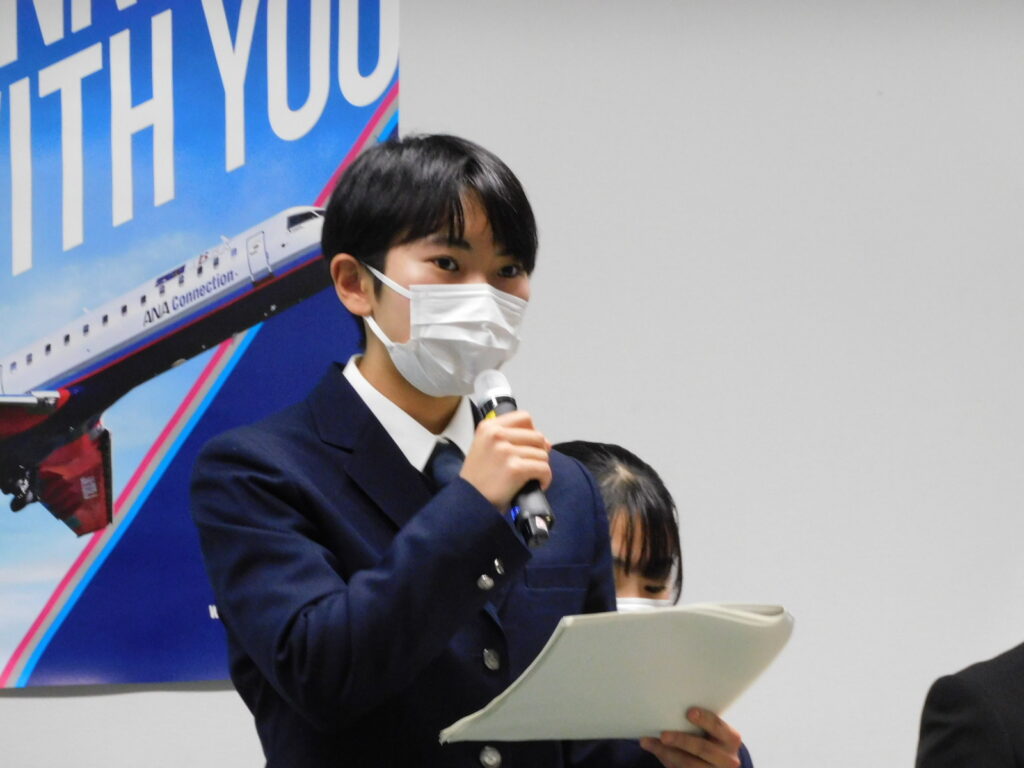

午後は報告会の会場となる空港に移動。事務所で制服、スーツに着替えたリーダーたちを見かけた

参加者の一人は「作業が終わったら帰る予定だったけど、報告を聞きたくなった」と予定を変更。

空港について会場に向かうと、IBEX社員の皆さんが会場設営をしてくださり、

その間、リーダーたちは発表の練習。原稿も映像もすべて自分たちで準備しました。

ボランティアの皆さんは、現場からそのまま会場に駆けつけたので、足元は長靴!!

リーダーの保護者の皆さんも発表を聞きに来てくださいました。

それぞれ、九州視察で体験したこと、名取の海岸林が直面している

課題解決に向けて、自分自身ができることを伝えてくれました。

まずは若い人たちに海岸林の存在を知ってもらい、関心を持ってもらわなければというのが

3人の共通した思いでした。それぞれに「マップを作って海岸林の魅力を発信したい」

「海岸林に親しみを感じるような名前をつけたい」「興味を持ってもらえるように

キャラクターを作りたい」とアイデアを発表してくれました。

3月には名取駅東西通路のギャラリーで写真展を行う予定にしており、

リーダーたちの活動についても写真で紹介したいと思います。

なお、第2回読書感想文コンクールの入賞者がそろそろ決まる予定です。

新たなリーダーの誕生、楽しみにしていてください!