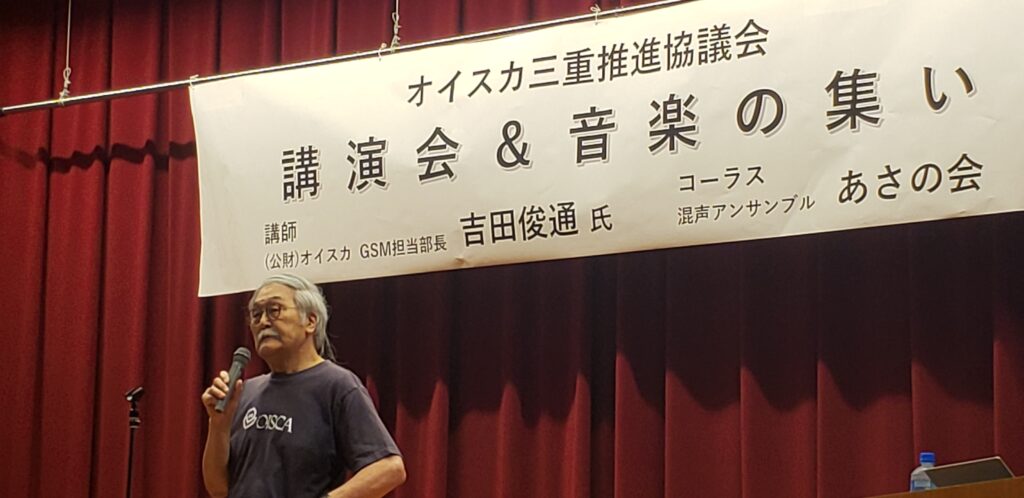

四日市にて ~オイスカ三重推進協議会での活動報告~

吉田です。オイスカは全国13支部のほか、44の推進協議会があります。三重での活動報告には、小林省太アドバイザー(元日経新聞論説委員)に行っていただいたことはあるのですが、私は初めて。

大阪出張の後、近鉄なんばからあっという間の2時間。駅から歩いてすぐの四日市総合会館のホールに着くと、元商工会議所会頭の竹尾さんが陣頭指揮して、会員さんやボランティアの方がてきぱき準備。普通の組織だと職員が駆けずり回っているところ、主体性をすごく感じました。

30分以上前に聴講者が席に座り始めましたが、率直なところどう見てもおばあちゃんばかり。そういえば、どういう方が主な参加者か聞くの忘れた。これは、いつもの活動報告と同じじゃダメだ。こっちが切り替えないと全員寝ちゃう(笑)

という一瞬の焦りがありましたが、壇上から見る限り、ほとんどお休みになっている方はいなかったように見えました。約70分は無事終わりました。

活動のタイトルには、「講演会&音楽の集い」とあります。私の名前の横にコーラスグループの名前。あまり深く考えてませんでしたが、落ち着いて考えるとなんだか申し訳なく。私個人には不似合いすぎて。コーラスと海岸林のセットは、初めてでしたが、30分のコーラス、閉会前には聴衆みんなで「ふるさと」を歌ってお開き・・・とっても新鮮でした。

オイスカ三重の皆さん、何から何までありがとうございました。きっちり「来来憲」のトンテキ食べに行きましたよ!

7月8日のボランティアの日を前に、地元の大槻さん、野本さんご夫妻の

強力サポートを得て、翌日の活動地の下見や段取り、また、先日から

報告している石灰まきも行いました。

今日は活動の合間の休憩の風景をご紹介。

まずは石灰まきを終え、座って雑談をしている様子。

話しているのは……

吉田 「ドクウツギって酸性に強いんだね。知らなかったなぁ~」

(酸性が強いところを選んで石灰をまいているので、ある時ボランティアさんが

「ドクウツギは酸性土壌のところに多い!」と気づいたのだそうです)

大槻 「過酷な環境に強いんだから何か薬効があるんじゃないかなぁ」

林 「私もそう思ってました」

(今オイスカで取り組んでいるウズベキスタンでの沙漠緑化のプロジェクトの事例では、

沙漠に自生する植物の多くは薬草なのでそう思ったのです)

野本 「三日三晩寝ずにクズを刈り続けられるぐらい元気になっちゃうとか……」

……毒性が強いというドクウツギですが、そんなに元気になってしまう薬効があるとしたら

それもちょっと怖い気もします。クズばかり刈ってると、そんな発想になってしまうのですね

そして、ふたつ目はおもいがけないおやつにありつけたお話。

翌日の活動地である閖上に移動中、「再生の会」の櫻井さんが畑にいるのを発見。

ご挨拶に立ち寄ると、「カラスにつつかれた」というスイカを「甘いかわかんねえけど」と

カッターで切って食べさせてくれました。おいしくいただきました!

吉田は大きな一切れを子どものように頬張り、顔も手もスイカの汁だらけ……。私は小さくカットしたものをいくつも食べ、残ったものもいただいて帰り、車の中でも食べ続け、その結果、普段は毎晩欠かさないビールをこの日は飲むことができませんでした(昨年の夏、スイカとビールの食べ合わせの悪さ?にアタってしまい、こんな痛い思いしたことない!というぐらいの腹痛で、翌日の午前中はずっと横になっていた……という経験をしたものですから)。

何年も前にやはり同じように、櫻井さんの畑の近くを通りかかってスイカをいただいたことを思い出しました。いつもありがとうございます!!

現場ではハードな作業をしていますが、時々こんなほっとする時間もあるのです!

7/8(土) 公募ボランティアの日・インターン生レポート

SOMPO環境財団インターン生(宮城大学4年)の和泉です。

7月8日の公募ボランティアに参加しました!

今回はリピーター、UAゼンセン、第一三共、鹿島建物を中心に各地から59名のボランティアが集まっています!

毎回来てくれいる東北大の山崎さん、菊池先生率いる東北学院大の学生4名といった具合に、徐々に学生の顔ぶれも増えつつあります。同世代と新たな交流が生まれることは素直に嬉しいですね。

多くのボランティアにお集まり頂いた公募日でしたが、朝の空はあいにくの雨……。

朝礼もハウスの中で行いました。しかも昼頃さらに雨が強まる予報。

雨が弱まるタイミングを見計らって一斉に作業開始!

話には聞いていたものの、やはり外周から見える量以上に林内の葛は多いです。

しかも奥へ入れば入るほど酷くなっている印象。現在、払った枝や葛は北側に運び出すしかないので、東西の道が開通すれば運び出しも一段と楽になると思います。

野本チームが担当した防風柵の解体(5基おきに1基解体)も今回で90mほど進みました。これが後々、東西の道になります。

実は作業中にアシナガバチの巣を2つ発見しました。

どちらも発見時は小さな巣に4,5匹の成虫が密集している状態で、観察すると穴に幼虫が確認できました。比較的大人しい性格のハチなので、刺激せずにすみやかにキンチョールを噴霧すれば一人でも駆除できます。

ボランティアに参加される皆さんは、

①長袖・長ズボン・帽子を着用し,肌の露出をなくすこと

②殺虫剤の準備(作業用車両にに複数本積んであります)

③発見したら大声で報告し、周囲に注意を促す

この3つを徹底しましょう!

また、刺されてしまった際は、スタッフが薬などを持っていますので速やかに報告してください。

午後は予報に反してほとんど雨が上がり、作業もやりやすかったのではないでしょうか。実際に吉田さんも「予想以上に作業が進みました。今日作業できたのは(これからのスケジュール的に)かなりデカいです」と仰っていました。

少々イレギュラーも起きましたが、確実に手応えのある公募ボランティアだったと思います!

皆さん、本当にお疲れ様でした!

6/30(金) 「現場の段取り」~今年の葛刈りの”主戦場”の閖上港東側へ~

SOMPO環境財団インターン生(宮城大学4年)の和泉です。

これからのボランティアの作戦立てと各種準備のため、午後から名取へ。本日は吉田さん、大槻さん、野本ご夫妻に私を加えた総勢5人での作業となりました。

タイトルにもある通り、2023年の葛刈りのメインとなる場所は、サイクルスポーツセンター前の道路を挟んで向かい側、本プロジェクトの最北端である閖上地区の2016年植栽地です。

ボランティアについてはこれまで通り、2残1伐の”1伐”の枝払いをしつつ内側の方まで葛を刈り取っていきます。北側の列の数は計28本。それぞれ目印として赤いリボンが結んであります。

また、東西にはマツ10本間隔でリボンを結びました。ここは刈り取った葛や枝を外に搬出する場所にする予定です。

上の写真は、防風柵を解体し、ボランティアの進入路をつくる作業。金曜日がお休みの野本さんが奥さんと作業に来てくれました。

下の写真は、北西の端から閖上2016年植栽地を眺めた図。明日の京セラ労組さんはここから着手します。

吉田さんの見通しでは、「お盆前までのボランティア約300人は全員ここに来ます。でも終わらないかも・・・」と。

上:サイクルスポーツセンター北側の2018年植栽地

上:4月にUAゼンセンさんがゴミ拾いをしたサイクルスポーツセンター南側のコート付近。ここも後々葛刈りに入る予定です。

私事ではありますが、実際に現場を回りながら数か月レベルの作業計画を立てたのは今回が初めてだったと思います。特に驚いたことは、単純な効率性だけでなく、ボランティア参加者の安全性、作業内容の理解のしやすさ、海風が海岸林に与える影響など、様々な要素を勘案して計画を立てていることです。海岸林を管理する立場の視点を学ぶ非常に良い経験になりました。

超リピーターのお仕事 ~石灰撒き~

こんにちは、浅野です。

先日のブログにリピーターの方に石灰まきをしていただいたと書きました。

なぜ、石灰をまかなくてはいけないのか…を説明する前にこの写真。

人が立っていないので、分かりづらいかもしれませんがどちらも2014年に植えたマツです。

左の写真は5m以上になって隣同士のマツがぶつかっているのに対し、右側の写真は1m程度にしかなっておらず、スカスカです。

この2か所の違いは土にあります。ご存じの方も多いと思いますが、盛土をするのに色々な場所から土を持ってきているので土壌環境が全く違うのです。

小さいマツのエリアはpHが3.5とかなり酸性で、その影響で成長が悪いのではないかということで、石灰をまくことになりました。(石灰は強いアルカリ性のため、土壌の酸性を中和させるのに絶大な効果があります)

ボランティアの受入れ前に佐々木統括からまき方やまく量をご指導いただきました。

農業などで肥料まきをしたことならすんなりできるのだと思いますが、初めての人たちはコツをつかむまで一苦労。統括から一か所にまきすぎないこと・まき残しがないようにすることを徹底するよう指導を受けました。

ボランティアの日当日は超リピーターの方々(もはやスタッフレベル)に石灰まきを担当していただきました。

おかげ様で予定していたエリアの石灰まきは完了。石灰がしっかりと効くといいのですが…。

事前にお知らせしていなかったため、黒い服できたリピーターさんたちは服が真っ白になってしまいました。すみません…。

今後も成長の悪い所については、pHを測りながら石灰まきをすることになりますのでリピーターの皆さん、よろしくお願いいたします!

クズ&アシと闘う 豊田推協

6月26日、27日の2日間、愛知県からオイスカ豊田推進協議会の皆さんがボランティアに来てくださいました。

コロナ禍で活動できなかった時期もありますが、恒例の活動とあって、リピーターさんも多く、皆さんクロマツの成長に驚いていました。

26日はもちろんクズ刈り。前々日のボランティアの日の活動時に刈り残したものは、マツの上のほうにまで伸びているクズの葉っぱを見ればわかります。刈ってあるものは葉っぱがしおれていますが、まだ根がついているものは、葉っぱが元気に青々としています。そこを狙ってクズを刈り取ります。

自宅の畑でも普段から作業をしているという男性は、防風柵の中に入り刈り取っていきます。柵の外に根が伸びているケースもあるので、外側の女性とペアで声を掛け合いながら刈り残しのないよう丁寧に作業をしてくださいました。

クズをやっつけた後は、アシに覆われた植栽地へ移動。よく見ないとマツの苗がわからない状態。

しゃがんで作業をしている人の姿もアシに埋もれて見えなくなってしまうような場所。クロマツも苦しい思いをしていたことでしょう。

見事なツボ刈り(苗の周辺の草だけを刈る)でクロマツの姿も見えるようになりました。

翌日もアシ刈り。5月にタイから来た皆さんが補植をした場所。やはりここも水はけが問題で、アシが繁茂してしまうのです。

毎年来ていただいても「やる作業がない!」という状態はありません。いつもクズやアシとの格闘になりますが、これからも毎年応援に来てください!

どうもありがとうございました。

本部・啓発普及部の林です。

今回のボランティアにはちょっとめずらしい参加者3名がいました。

1968年にオイスカの研修生としてインドから来日したジャイトリさんは、

長年インドと日本の懸け橋となり、ビジネスマンとして活躍していましたが、現在は

アメリカに移り住んだ子どもさんたちの誘いもあり、アメリカで生活をしている78歳。

このジャイトリさんが「オイスカ精神を孫たちにも学ばせたい」と約1ヵ月、2人の孫を

連れて来日し、オイスカの活動拠点がある静岡県や愛知県を訪れ、最後の研修地として

名取にもやってきたのです。

背の高い17歳のお孫君たち。大学生になると、今回のようなまとまった時間も取れないだろうからと、高校生の今が来日のチャンスと、おじいさんに連れられて来日したのだそう。

1人はシカゴ、1人はラスベガスに住んでいるというお孫君たち。普段はこんな作業をしないという2人でしたが、松の葉のチクチクをものともせず、松林の中に突入。最初はなかなかクズが見つけられませんでしたが、発見すると「あった、あった」と喜び、「こっちにたくさんある!」「そっちに根っこがつながってるから刈ってくれ!」などと2人で協力しながら楽しく作業をしてくれていました。

一方のジャイトリさん、最近脚の手術をしたとのことで、歩くのがちょっとつらそう。

バスの中で休んでいたらいいと何度もいったのですが、「孫たちが作業をしているのに、自分がさぼる

わけにはいかない」と、松林の中には入らないものの、現場に来て、彼らの様子を見守っていました。

お孫君たちが「バパ」とおじいちゃんに声をかけながら、フェンスを越えるときに2人で抱えてサポートしたり、防潮堤に上がるときに2人で支えていたりと、優しく手を貸している姿がほほえましかったです。

最後、「木を植えるのはもっと単純なことだと思っていたけど、こんなふうにずっと管理を続けていかなければならないということが分かった。そこに大勢のボランティアが関わっていることを知ることができ、今日は一緒に活動できてよかった」と感想を語ってくれました。

右の彼は、7年ほど前にも一度おじいちゃんにこの地に連れてきてもらっているのだそう。その時にはわからなかった海岸林の存在意義も理解できたよう。

これからはおじいちゃんに連れてきてもらわなくても、自分たちの力で日本に来て、「海岸林再生プロジェクト」のボランティアにも来てもらえたらいいなぁと勝手に期待しています。

本部・啓発普及部の林です。

7月24日のボランティアの日の楽しい出来事をご紹介します。

下の写真は家族連れがサイクリングを楽しんでいるサイクルスポーツセンターのサイクリングロード。

真夏に突入する前、しかも梅雨の合間の晴れの土曜日とあってたいへんにぎわっていました。

私たちはそこを突っ切って、作業現場に向かいました。

※本来は人が歩いていい場所ではありません。

松林の中で作業をしている私たちの姿が見えない子どもたちは「お母さん、ここにリュックが置いてあるよ。忘れ物かなぁ」などと、サイクリングロード沿いのフェンスにかけてある荷物が気になる様子。

ある参加者は「鎌を持った人が急に茂みから出てきたら子どもたちは怖いだろうね」と。確かに。

その少し前、逆走していく女の子に「反対周りしたら危ないよ~」と声をかけたのに、私には見向きもせず必死で走っていったのは、鎌を持ったおじさんたちの姿におびえ、逃げていく様子だったのかもしれません……そして、声をかけた時の私も鎌を持っていたかも。驚かしていたらごめんなさい。

作業を終えた帰り、小さな男の子が自転車を降りて、草むらの中をのぞいていました。

「何かいる?」と聞いてみると「カナヘビ」と。吉田が写真で紹介しているのを見たことがあります。

彼は「トカゲみたいなのだよ」とカナヘビを知らないであろうおばさんに教えてくれました。

お礼に「この森の中には、キツネとかタヌキもすんでるんだよ!」と教えてあげると、ニッコリして

「タヌキは化けるからタヌキの姿では出てこないかもしれないね」と。そして自転車で走りだしたら

「あ!タヌキ!!」と。彼が指さした先には、防風柵にかけてあった浮き玉……確かに耳がある!

かわいいやり取りの後に登場したこの浮き玉もかわいくて、なんだかほっこり。この出来事をブログに載せようと写真を撮影していると、ボランティアリピーターの皆さんは、タヌキではなくカエルに見えるとのこと。別に私もタヌキに見えると言っている訳ではないのですが……。

そういえば、あの少年に「タヌキがいるよ」と教えてあげたくせに、私は生きた状態のタヌキに出会ったことがないことに気づきました(一度、作業道で死んでいるタヌキを埋葬したことがあります)。

キツネにはたびたび出会っているのですが。やっぱり男の子が言う通り、タヌキはいつも何かに化けていて、私たち人間の前には本当の姿を見せずにいるのかもしれません。

6/24 ボランティアの日レポート

こんにちは、浅野です。

6/24(土)のボランティアの日には第一三共さんやJR連合さん、地元の方々など65名が参加してくれました!午前中は前日から来てくれているOGFSさん18名も参加で総勢83名での作業となりました。

この日の作業はもちろんクズの刈り取り…とリピーターの方には石灰まきをしてもらいました。(石灰まきについては別のブログで)

1ヵ月以上にわたりクズを取り続けているこのエリアを終わらすべく、ひたすらに突き進んでもらいました。

前のブログでもお伝えしていた通り、マツカレハがいるエリアなので殺虫剤を持っての作業。虫が苦手な方には相当嫌な現場だったのでは…と思います。(かくいう私も虫がすごく苦手です)

おかげ様でこのエリアはこの日で完了。5月中旬からスタートしたクズの刈り取りリレー、約200名が同じエリアでクズを取り続け、ほぼ完了しました!あとは点検しつつ、最後の仕上げをするだけ!これは6/26-27に来てくれるオイスカ豊田推進協議会の皆さんにお任せします・・・。

ご参加いただいた皆さま、本当にありがとうございました!!

次は閖上のモンスター(クズ)を退治しに行きます!皆さん、ご協力よろしくお願いします!

6/23(金) OGFS・ボランティアレポート

SOMPO環境財団インターン生(宮城大学4年)の和泉です。

6月23日、初参加となるOGFS(フェデレーション・オブ・オリエンタルランドグループ・フレンドシップ・ソサエティー……つまり、オリエンタルランドグループの労働組合です)から18名の方々がボランティアにいらっしゃいました!

本日の作業は北釜の藤刈りから。昨日のメンバーに野本さんご夫妻が加わり、バス到着の1時間前から作業が始まりました。私も藤の相手をするのは久々で「そういえば藤ってこんなにデカかったっけなぁ……」と不意に感心してしまいます。最近は葛ばかりでしたからね。藤以外にもドクウツギや棘付きのバラが繁茂しており、中々に手強い作業でした。

バス到着後は作業内容の確認と恒例のKYを済ませ、手分けして藤刈り&法面の下草刈りへ。法面の藤を端から端まで辿ってみたり、鳥の巣(既に空っぽでした)を見つけたり、皆さんと新しい発見を楽しみながら汗を流すことができました!

その後、私含む常連チームは残る防風垣の解体、オリエンタルランド労働組合は広浦の葛刈りに分かれて作業しました。ちなみに防風垣の解体はわずか30分程度で終了。大槻さん・野本さんのプロ仕事は流石の一言でした。勉強になります。

オリエンタルランド労働組合は翌日の公募ボランティアにも参加します!

引き続きよろしくお願いします!