これがプロジェクト担当者のオタクぶり紹介の最終回。

静岡県中部の海岸林を視察中、避難タワーを発見。

震災後、各地にこのようなタワーが建設されているようです。

ここでは望遠鏡が設置されていました。

強力なお助け隊員であるニコンさんの名前を見てテンションが上がり、望遠鏡をのぞいてさらにテンション上昇。

ずっとずっと向こうの海岸林までよく見える様子。

撮影するとこんな感じ↓

プロジェクトスタート後、海岸林を視察したのは北海道、秋田、山形、宮城、福島、新潟、富山、千葉、神奈川、静岡、京都、福井、香川の13道府県。

各地を見て歩き、植栽や育林といった直接海岸林の再生にかかわる部分だけではなく、地域の人々の暮らしや防災対策などを学び、プロジェクトに活かしていくことでしょう。

今後も吉田のオタクぶりを時々ご紹介したいと思いますが、

休日シリーズはとりあえず今日で終了です。

お付き合いいただきありがとうございました。

広報室の林です。

日ごろプロジェクト担当の吉田が活動の様子など報告していますが、

今日はちょっと視点を変え、吉田がどれほどプロジェクトの成功のため

日々研鑽を積んでいるかということをちょっぴりお伝えしたいと思います。

ある休日のこと。

千葉の海岸林の視察に出かけるというので同行させてもらいました。

カメラはもちろん、メジャーも持参。マツの生育状況や海岸の厳しい環境からどう苗を守るのかなどいろいろなところをチェック。

しかし、吉田が見るのはそれだけではありません。

どちらかといえば、海岸林の存在意義をどう人々に伝え、後世に残していくかという、その事例について熱心に写真を撮っています。

あっちの資料を読み、こっちのセミナーに行き、プロジェクトに役立てようと奔走中。

明日は浜松で発揮された吉田のオタクぶりをご紹介します。

視察の前には必ず一度現場を流し運転。

工事の様子、水溜りの有無、いつもと何か違うことを確認。

先日、長年の法人会員であり、海外の「子供の森」計画にも、海岸林にも継続寄附を続けてくださっている

四国電力労組の11名が、高松-仙台直行便がないのに遠路はるばる。高松ー伊丹ー仙台。

被災地は初めてという人が多いと聞き、2時間半を海岸林現場理解に重点を置き、

少しだけ除草作業に充てていただきました。

もうこの時期になると雑草は大きなものはありません。

9月下旬で除草はほぼ終わりですね。南三陸の次のボランティア活動地までは相当時間もかかる。

この2年半、何千人もの視察対応をしてきましたが、

うちの現場に来て下さる人は、概して質問が多く、笑うところ笑って下さり、

現場丸出しのガサツさも受け止め、不思議なくらいしっかり聞いてくださり、いつも本当に感謝しております。

今月はチャリティーウオーク、社員旅行も含め10件、500人が視察しますが、

今月のその大半は、その組織の窓口の方が私たちに代わって説明してくださいます。

繰り返し来て自身も勉強しているから、それができるのだと思います。正直な所、本当に助かります。

今回の来訪者から言われたわけではないのですが、農家の話を聞きたいという気持ちは分かるのです。

ですが、本人たちは「年間6回出荷」の勢いで、現実に日曜日もなく、

本業の農業をまず第一に頑張っていて、不得意な説明をするためにその都度、

その手を止めてクロマツの畑まで来るのは正直ハードルが高いのです。

工場のラインの人に、ラインを全て止めて、支店事務所まで出てきてプレゼンしてくださいというようなものです。

ご支援はありがたいという気持ちはあるので、「ここぞ報告会」という時は本当に心して来てくださいます。

組織的支援の場合、ご担当者への啓発、情報提供が大事だと思っていましたが、

本業に加えて本当にしっかり学んでいただいていて、それぞれのキーマンのおかげで、

レベルの高い支援の輪になってきたと日を重ねるごとに感じています。

先日ある長年のオイスカ法人会員のトップが80人を率いてお見えになりました。

別れ際に、ボランティアで汗をかきたいという組織のニーズを半ば押し殺し、

現場一同への思いやりに満ちた一言をいただきました。

来年からは、第3土曜日は「海岸林ボランティアの日」として受け入れ態勢を整え、

それ以外の時もやるべきことがあれば、都度募集する原則で進めようと思います。

来訪者が支援者になり、リピーターになってくださるよう頑張らねば。

地元新聞社記者の方からのアドバイスのとおり、「一期一会」の気持ちで、

これからも関係者一同、一生懸命説明しようと思います。

一行とお別れしたのは夕方。私はその後、名取市役所経由で帰京。

新幹線はさすがに混んでいて、座席には座れませんでした。

育苗場近くに来春まで定住か?

いつも雑草や藻を食べています

かがわ国際フェスタにて

四国支部事務局の池田です。

10月6日は国際協力の日でしたが、この日をはじめとして、

今月は日本各地で国際協力について考えるイベントが実施されており、

ここ香川県でも、10月20日、かがわ国際フェスタ2013が開催されました。

オイスカからは、海外研修生が日頃の研修の成果を披露して手づくりお菓子の販売ブースと活動パネルの展示ブースふたつを設置して私は展示ブースを担当させていただき、「海岸林再生プロジェクト」への海外からの協力や関心等について来場者に説明しました。残念ながらあいにくの雨で、期待したほどの来場者数ではありませんでしたが、会場入り口正面にブースを設置していただいたお陰もあり、注目を集めていたようでした。

オイスカからは、海外研修生が日頃の研修の成果を披露して手づくりお菓子の販売ブースと活動パネルの展示ブースふたつを設置して私は展示ブースを担当させていただき、「海岸林再生プロジェクト」への海外からの協力や関心等について来場者に説明しました。残念ながらあいにくの雨で、期待したほどの来場者数ではありませんでしたが、会場入り口正面にブースを設置していただいたお陰もあり、注目を集めていたようでした。

今年は、台風や土砂崩れ、竜巻などの大きな自然災害が頻発しており、四国地方では、東日本大震災が話題に上ることが大変少なくなっているのですが、千年に一度と言われる未曾有の津波被害からの復興に向けた取り組みを、引き続き発信し続けるつもりです。

また、来月は四国研修センターで学ぶ海外研修生が、名取市海岸林再生の会の

農家の皆さまの「本業」を手伝いながら滞在し、プロジェクト視察を行う予定なので、

再生の会の皆様に大変お世話になりますが、よろしくお願いいたします。

記憶をつなぐ、生命をつなぐ、海岸林再生の復興支援活動を四国の地より応援しています。

■プロジェクト担当者より

「池田さんとは、この春までオイスカ本部事務所でともに仕事をしてきました。

こうやってみんなに支えていただいております。こういう一報はやっぱり嬉しいですよ」

社員旅行で現場視察を

トヨタレンタリース新埼玉 企画室の山崎です

先日、当社は社員旅行で海岸林再生地へ行ってきました!

実は、行先が仙台に決まった時、「これはオイスカに行くしかない!」と

なかば強引に旅行幹事を説得し、海岸林視察を日程に組み入れたのです

しかしながら旅行当日はしっかり雨・・・

さらに風の吹く中、現地に到着すると「え~~~~~!!バス降りるの?」と言う声が……

もちろん決行しました!全員が「名取市海岸林再生の会」会長の鈴木様旧邸の前で説明を受けました。

当社は今年9月より「レンタカーの無事故日数」を単位として寄附に取り組んでおります。

社員全員になんとか再生プロジェクトへの理解を深めてもらおうと

試行錯誤していたところでしたので、この社員旅行はとても有意義なものになりました。

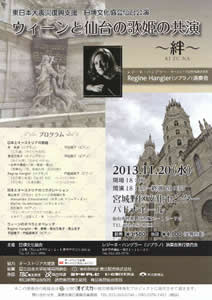

11月20日(水)日墺文化協会チャリティーコンサート in仙台

11月20日(水)18:30~20:30 仙台市宮城野区文化センターにて、

オーストリア政府派遣演奏家の「レジーネ・ハングラ― ソプラノ演奏会」が

海岸林再生プロジェクトへのチャリティーコンサートとして実施されます。

前売:3,500円、当日4,000円。全席自由席。

(開場18:00)詳しくは090-2976-1451(実行委員 桶谷さん)

実行委員の桶谷さんは、お父さんからオイスカの会員を引き継ぎ、まだ若いのに震災前から宮城県支部の会合には100%出席し、会場設置や受付、司会の補助をいつも引き受けて下さる一人です。9月20日の治山工事視察ツアーにも参加してくださいました。

**** 【桶谷さんよりメッセージ】 ****

海岸林再生プロジェクトを応援しています!

オイスカ様の苗木づくりの現地説明会に参加させていただき、海岸林の大切さを知ることができました。また、地元仙台在住の人間として、何か復興支援のお手伝いが出来ないかと思い、当協会主催の演奏会の純益金をこのプロジェクトに寄付をさせて頂くことになりました。これからもこのプロジェクトの資金面で微力ではありますが、応援をしてまいります。

桶谷 裕人(日墺文化協会 レジーネ・ハングラー演奏会実行委員会事務局長 オイスカ会員)

********************************************

当プロジェクトとコンサートとの関わりはこれで3回目。

これまで、東京海上日動火災保険と読売日本交響楽団にもサポートいただきました。

私と音楽との関わりは極めて遠く、中学校の合唱祭の指揮者を突然指名され、

皆の前で試しにやったのですが、四拍子を□でやってみせ、満場一致で不採用。

見事に逃げ切りました。

そういう不埒な私ですが、当日はレジーネ・ハングラー様を海岸林にもご案内するかもしれません。

でもコンサートを静かに聞くのは、実は嫌いではありません。

この前、息子、娘、中学生たちの合唱祭を丸一日聞いてました。

広報室インターンの伏見です。

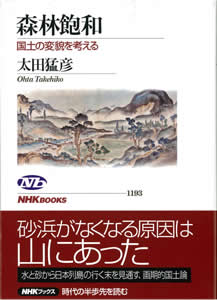

今年度からオイスカの顧問に就任いただいた、太田猛彦先生(東京大学名誉教授)には

愛知県を中心に全国で講演をお願いしています。講演では、 先生の書かれた「森林飽和 国土の変貌を考える」の内容の解説もあり、参加者からは「森林の状況がよくわかった」といった感想も寄せられています。

先生の書かれた「森林飽和 国土の変貌を考える」の内容の解説もあり、参加者からは「森林の状況がよくわかった」といった感想も寄せられています。

今日は、この太田先生の著書をプレゼントします!!

太田先生は林野庁「東日本大震災に係る海岸防災林の再生に関する検討会」の座長をお勤めになられた治山のスペシャリストであり、海岸林再生プロジェクトにおいても2011年5月よりアドバイスをいただいています。

本書では日本の森林の歴史を振り返りながら、震災で被害を受けた海岸林の再生、その存在理由、また、「多くの人々のイメージに反し、日本はいま400年ぶりと言える“豊かな”森を取り戻している。しかし、その影響は思わぬところにも及んでいる」(NPO法人かわさき市民アカデミーHP)という日本の森林の現状を広い視野から解説しています。

日本の自然がどのような道のりを辿ってきたのか、

現代に住む私たちが日常的に接している自然への考え方や

思い込みが変わってきます。(思い込みって怖いのですよ・・・)

本書を先着3名様にプレゼントします。

「森林飽和 国土の変貌を考える」

太田猛彦:著NHKブックス(定価 1,100+税)

[応募方法]

タイトルを「書籍プレゼント」とし、住所、氏名、電話番号、

海岸林再生プロジェクトへの応援メッセージをご記入の上、oisca@oisca.org までメールください。

11月14日、21日、12月21日(いずれも木曜日)には川崎市にて

本書をもとに太田先生が講演をなさいます。

各日、16時30分より、新百合ヶ丘21ビルにて(小田急線新百合ヶ丘駅より徒歩3分)。

こちらもご覧下さい!

http://www.oisca.org/kaiganrin/1331

10月29日より仙台で写真展開催 心強い支援者さん①

3連休をはさんで、10月29日(火)~11月8日(金)にザ・モール西友仙台長町店(2階)で、

海岸林再生プロジェクトの最新の写真を含む写真展を開催します。

ザ・モール西友仙台長町店

一貫してご支援いただいている合同会社西友さんと㈱ニコンさんに開催協力していただきます。

ニコンさんには、写真パネル増刷にも多大なるご配慮をいただき一挙70枚!

本当に心強い支援者さんたちの取り組みはこちら↓

■「写真の力で復興支援」

■日経ビジネス「使途明確で広がる寄附文化」

お知り合いにもぜひお声掛けください。

ちなみに、12月10日~12日には、JR仙台駅の改札前でも開催します。

パネルは2セットあります。A2版のものが大半です。

開催を考えてみたいという方は、ご遠慮なく何でもご相談ください!

設置はワイヤーをかける場所さえあれば案外簡単ですよ。

開催の注意点は簡単です。①落とさないこと、②写真面を傷つけないこと。

名取事務所の菅野です。

作業中、苗畑の西側に白鳥を見つけました。

作業中、苗畑の西側に白鳥を見つけました。

吉田さんのブログでも紹介されていますが・・・。

(こちら)

ここは、震災後から水が抜けない田んぼなのです。(沼に見えるでしょ)

聞けば昨年帰れずにこの近辺に住みついたみたいで・・・

昨日の雨で水かさが増えたので移動してきたみたいです。近くには、白鷺などもいるのですがやはり白鳥は貫禄がありますね。早く仲間が来ればいいのにね・・・夜はどうしているんだろうかね

大きいですねえ。歩く姿がかわいい!

名前がないので「お-い」と呼んでみたら、近くまで来てくれました。(すごく人慣れしているみたい)

こんな近くまできてくれました。

こんな近くまできてくれました。

「名取市海岸林再生の会」の会員さん達と一緒に餌をやろうと近づき、餌を出したとたん……白鳥の唸り声が!!

あまりにびっくりして餌を落とした瞬間でした。

(白鳥、ちゃんと落ちた餌のほうを見ています!)

「餌やるんだがら唸るな」と森さん。

手渡ししているところを撮りたかったのに・・・・・・。

でも白鳥の特権ですよね。近くに白鷺がいるのに白鷺見ても誰も餌をやろうともしないのにね(笑)