クロマツお助け隊としてプロジェクトを応援してくださっている「めぐろのY子」さん。

昨年に続きオリジナルカレンダーやダイアリー(手帳)の売り 上げの一部をご支援いただけることに!

実は私も注文し、一昨日手元に届きました!!

実は私も注文し、一昨日手元に届きました!!

注文締め切り前に皆さんにお知らせしようと思いつつ、間に合わなかったことを悔やんでいたところ、なんと本日より再販されるとのこと。卓上カレンダーと壁掛けカレンダー、それからダイアリー(3種類あります!私は「楽園の鳥」を選びました~!!)

ぜひ皆さんもこの機会にY子カレンダーで海岸林の再生にご協力ください!

http://www.kakimacho.jp/shopping/diary/

菅野レポート その8 被災地の今 岩沼&仙台市荒浜

こんにちは、名取事務所の菅野です。

蔵王の山に雪が・・・寒くなってきました。

近隣を車でまわり、被災地を見てきました。

まずは岩沼市。千年希望の丘。登ってみました。夕方だったので人がまばら

頂上には記念碑がありました。(来年3月には、近くに震災慰霊碑が完成予定)

岩沼市の津波犠牲者は157人(市民150人と市職員7人)

工事完了したみたいですね。(千年希望の丘より)

震災前は、海水浴場近くの駐車場だったと市内に住むおじさんから聞きました。

海が見たいと思い仙台市荒浜に・・・見えました。海近くまで入れたのはここだけかも。

砂浜の中にも工事用の道路がありました。ホッとする風景です。

震災前はどこもこんな堤防でした。

未着工のところ。向こうは仙台新港かな。(仙台市荒浜海岸)

こんな近くに家があったなんて・・・まだ基礎の部分もそのまま。

海からわずか50メートルあるかなぁ慰霊塔がありました。

また続きは来週報告します。

広報室の林です。

先々週、海岸林オタクの休日を報告しましたが、

またこの週末もオタクに同行し、浜松の海岸林を視察してきました。

一度視察に出るといろんなポイントで車から降り、観察と記録をし・・・が繰り返されます。

海岸林オタクの興味は尽きませんから放っておけばいつまでも続きます。

そろそろ暗くなってきたし、寒くなってきたし、お腹もすいたし・・・と思いつつ、

繰り返される観察につきあっているとポツリポツリ・・・。

そのうちざぁ~~~~~っと雨が降ってきて

「よし、じゃあ今日はここまでにしよう」と雨のおかげでやっと区切りがつきました。

雨の中、東京に向かって出発すると正面に大きな虹が!

なんだか一日頑張ったごほうびをもらったようなうれしい気持ちでした。

堆砂垣プロジェクトin浜松

静岡県浜松市・中田島砂丘での、堆砂垣造成ボランティア活動に参加してきました。

イベント感はなく、町内会の草取りに集まってくるような日常感はちょっとうらやましい。

鹿島オービックスか、早稲田大学かというようなエンジ色のユニフォームで参加している高校生アメフトチーム、

「瓦」と書いたTシャツの職人組合、全校生徒が参加している公立中学校など、

参加者は地元中学生・高校生・企業・地域住民等500人。もう7年続いているそうです。

堆砂垣の持つ意味は、こちら↓をご覧ください。

来春のために、どうしても行きたい行事でした。

この広い場所で500人というとどんな感覚なのか。集中力はどの程度維持するのか。中高生たちはどのぐらいのレベルで動けるのか。活動の雰囲気、仕事の伝え方、指示の出し方、指導者の動き、受付、安全管理、備品など、目に見えるものすべてが勉強でした。

各作業班のリーダー、サブリーダー、経験者が立つポジション、指導力は、仕事の質を維持するためにとても重要だと痛感しました。また、各参加組織のご担当者が、組織として参加するにあたり、集団に何を伝えてきたか。このことが当日の集団の動きを大きく左右するのが見ていてもわかりましたし、作業終了後に裏方さんたちとの会話の焦点でした。

日本三大砂丘でもある中田島砂丘は、防潮堤が内陸側になるようです。浜松は南海トラフ対策の防潮堤・防災林などホットです。これからも視野に置いておこうと思います。

11月9日、前田建設工業のボランティアの方が来るのを待ちながら撮った写真です。

宮城も冬本番の寒さです。

最初の寒波が来ると、2011年11月の実踏調査のときの、

切られるような寒風を思い出します。

あれを経験したので、今まで嫌になるようなことはあまりありません。

苗も冬支度。休眠状態に。もうお世話をする必要はあまりなく。

今年の春は、寒風に加え、3月から6月まで、観測史上最高の乾燥続きでした。

平時なら処分する小さな苗も、広大な復旧面積ゆえに貴重なため、

少し無理して床替しましたが、クロマツですら、やっぱり耐えられないものが多かった。

海岸林再生は現代人の想像を超える厳しさ。多くの人は昔の人の苦労を知りません。

夏には地面が70℃にもなるような場所で、草刈りもするのです。

先日、再生の会の研修後の懇親会で、本村、杉ケ袋北・南の自治会長と延々そんな話をしました。

これらの苗は、今年4月から10月まで、地元の方を除き、

約1,000人の全国のボランティアや視察の方に見てもらいました。

来年の4月からはいよいよ盛土の上に旅立ちます。

飲んでもクロマツの話をする地元の方たちは、

「祈るような気持ちで植えるよなぁ」と言っています。

「10年後はオラたづはこの世にいねぇ」という人もいましたが、

みんな共通の目標を持っています。

「皆さん生きてますよ」。

本心からそう言いました。

連日「オタク」と呼ばれておりました。

むかしは、寝言を山ほど記録されました。

仲間曰く「言語明瞭」「一つの文章」「仲間ならわかる日常ネタ」というのが共通の証言。

でも、好きな女性の事は言わないようだから、どこでも自信を持って寝れました。

でも、最近は何と言っているんだろう。

オタク&寝言の主らしく、「そんなの植えて、土や管理のコストはどうするんだ」とか吠えてるんだろうか。

話しは変わりますが・・・。

11月15日、大きなご支援をいただいた船橋市PTA連合会の大会で、

大勢のお母さんたちに話を聞いていただくため、準備に精を出しました。

オタクの休日で、千葉の館山市平砂浦に行ったのは、やっぱり地元の話から入るべきかと思ったので。

数百人なのでしょうね。与えられている時間は1時間強。

飽きられないように、呆れられないように、準備はちょこっと必死です。

じつは、震災直後の5月よりこの春までの2年間、私も小学校のPTA会長でした。

半年断わり続けたのですが、隣の親父が前会長で「頼む」と言われ、仕方なく応じました。

そして、会長には内定し、長男が小学校を卒業する間際、20011年3月11日に震災が。

卒業式の時、閖上の学校体育館での悲劇を思い浮かべ、周りの席の親父や母ちゃんたちの涙にもつられててしまい。

「海岸林も、PTAも一生懸命やろう」と卒業式の最中に強く決意したことをいつも忘れていません。

ですが、粗相を絵に描いたような私です。

近所の誰かが、PTAに相応しくないのに指名されたのを根に持っていたので、

総会の就任あいさつの際、「私のこと指名した人は誰ですか?!!」と放言しました。

もちろん狙いもあり、笑いをとる流れで。

うちのPTAの組織は、お母ちゃん50人以上に男は1人。大仕事もあったし、酒豪揃いで、異次元の経験でした。

当日は相手がお母さんたちという事を意識して、オタクは脇に置いて話をしようと準備してます。

でも、やっぱり、無理かな~。

むかしブログにも書きましたが、この復興の仕事をしてきて「曲がり角にはいつも女性がいてサポートしてくれた」。

そんな話も船橋でしようかな。こういうと嫌味っぽいですが、これは今でも心からそう思っています。

チケット残りわずか! 11月20日チャリティーコンサートin仙台

海岸林再生プロジェクトご関係各位

仙台は秋が深まり、寒さも急に増してきました。

東京も木枯らしが吹いた様なので、お体にはくれぐれもお気を付けください。

さて、来たる11月20日(水)のオーストリア政府派遣演奏家の「レジーネ・ハングラ― ソプラノ演奏会」(海岸林再生プロジェクトへのチャリティーコンサート)、チケット販売のご報告ですが、現在の時点で、約300枚販売し、ホールの席数は384席なので、8割弱を埋めることができました。

(会場:仙台市宮城野区文化センター 詳しくは090-2976-1451(実行委員 桶谷)

また、11日に宮城県支部小野事務局長とご一緒して、名取市海岸林再生の会の鈴木英二会長にお会いしました。

津波が来たときの話や、オイスカ様の活動に感銘を受けている事など、いろいろお話を聞かせていただきました。

当日の寄付金の受取りで壇上に上がっていただく事もお願いいたしました。

演奏会まで10日を切っており、良い緊張感を持ちながらチケット販売や準備に取り組んでおります。

今後もご指導とお力添えをいただききますようお願い申し上げます。

日墺文化協会主催のチャリティーコンサート実行委員会 桶谷裕人(オイスカ宮城県支部会員)

当日詳細はコチラ

チケット残りわずか。ぜひお求めください。

前田建設工業の社員さんとの防風ネット増設工事

11月9日(土)前田建設工業(㈱)社員ボランティア21名と、再生の会15名とで、

増設した広葉樹圃場と、事務所周りへの防風ネット作設を行いました。

2011年、経団連自然保護協議会のオイスカミャンマープロジェクト視察などでもご縁があり、

震災後早々にアプローチいただき、2ヵ所の育苗場の資材についてご寄附をいただいてまいりました。

例を上げますと、単管パイプ、接続金具などの防風ネット関連一式、事務所用のスーパーハウスとトイレなど。

相当な額になります。

従業員の皆さまには、昨年3月の防風ネット・事務所設置工事のほか、除草作業などいくつもの作業にも、ボランティアで駆けつけて頂きました。

「心は曲がってても、仕事は真っ直ぐねー」と、地元の掛け声で、タッタとはじまりました。

備品の不足があり、スムーズに運ばない点があり、東京の仕事にかまけて、現場の確認に私も加わればよかったと大きな反省もありましたが、来年に向けてここで課題が明らかになったので、フォローしたいと思います。

社員さんがブログを寄せて下さるかもしれないので、そこそこに致しますが、私たちの立場で嬉しかったことが一点。

作業終了後、記念撮影するときに、今までだと「写真は嫌だ」など冗談でグズグズ言うはずが、

「おい、写真撮影だよー、こっちにこい、仲間なんだから!」とTさん。

自然に出たこの一言。

私にとってこれほど嬉しいことはありません。

ボランティアと地元が少しづつ、自然に一体になることが大事だと思っていたので、

報われる思いでした。6月27日の再生の会総会の際、女性陣からそういう声が出ましたが、

今度は男性陣から。

来年からの大事業。一冬しっかり準備します。腕が鳴ります。

千葉県館山市の平砂浦海岸林

今月15日、船橋市PTA連合会の何百人も集まる大きな研修会で、ご支援に対する報告を行うので、

その準備と自分の勉強のため、千葉県館山市の平砂浦海岸林に行ってきました。

関東大震災など大きな地震の度に隆起して、その飛砂は内陸の田畑をつぶしてきました。その砂を人力で掻き取って小川に流す「砂流し」が戦後まで行われていたと言います。その過程で、のちに村長になった一人の小学生の男の子が、驚くべき勇気と知恵で、躊躇する大人の背中を押した実話もあります。一晩で砂丘が移動した伝承や、「砂山」という地名が今も残ります。

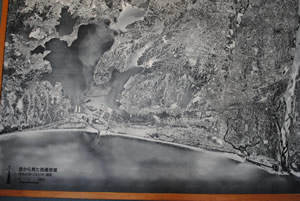

すぐに行こうと思ったのは、ずっと気になっていた場所だったこともあり、航空写真を見たら工事をしていることが分かったため。googleで見ると、海岸に似つかない「格子」をご覧いただけます。

当日は日曜日にも関わらず、職人さんが来ており、秋植えした苗に藁を敷く作業中。現場でしか聞けない貴重な話を、運よく伺うことが出来ました。

主風に対して並行な長辺が8m×短辺4mの、竹製静砂垣群は、見事としか言いようがありません。1区画に32本(10,000本/ha)のうち、マツノザイセンチュウ抵抗性クロマツ(裸苗)16本。それ以外は、沿岸部によく見かける低木のトベラ・マサキと、アキグミを同時混植します。千葉県ではよく見かける方式です。

さらに海に向かって歩くと、人工造成の砂丘。そこも格子状に竹粗朶(そだ)が組まれています。これが平砂浦での堆砂垣。見事に砂を止め堆積し、狙い通りの効果を生んでいます。その向こうには、すぐに海が迫ります。

「平砂浦」の名の通りの砂浜はなく、太田猛彦先生(東京大学名誉教授・オイスカ顧問)が「森林飽和」にも大きくページを割いた海岸浸食そのものです。90度の角度で波に切り取られた個所もありました。

それでも、日本の道百選のフラワーロードには一部砂が押し寄せる場所もあり、「飛砂注意」(スリップ注意喚起)の看板も。

帰路は洲崎灯台へ。たもとの「森田屋商店」はオススメ。お店のおばあちゃん手製のこんにゃく。トッピングはサザエ、ウニ。1本150円。なんと美味しかった事か。ノンアルコールビールを2本も飲んでしまいました。

なとり市議会だより

9月10日の名取市議会一般質問の議事要約版が、名取市民に配布されました。

PDFはコチラ→→131101なとり市議会だより

質問に立った小野泰弘市議会議員と初めてお目にかかったのは、2011年5月24日午後。北釜地区などの避難所となった名取市立第2中学校の体育館。発言記録用のカメラが3台回されている中、地元住民約20名と、オイスカ関係者7名(本部2名、宮城県支部1名、オイスカアドバイザー1名、森林組合1名、プロカメラマン1名名取市出身者1名)とが2時間以上にわたり協議した場に、小野市議も地元側として加わっていました(写真右)。

激しいやり取りをしたことは幾度もありました。オイスカ本部に地元住民30名以上が宿泊した夜、飲み明かしたこともありました。杉ケ袋南北地区・北釜地区と「とんちゃん」BBQもやりました。

海岸林HPのTOP「インフォメーション」には一般質問の録画版(名取市議会HP・60分)も紹介しております。

コチラからご覧ください。

-019.jpg)