温かい場所・宮城県名取市!!

四国研修センターの吉田智子です。

11月19日~21日の3日間、研修生と一緒に宮城県名取市で行われている「海岸林再生プロジェクト」の視察に行ってきました。視察では育苗場の見学、苗の草取り、北釜耕会の方の畑で小松菜の片付けや播種をさせていただきました。

11月19日~21日の3日間、研修生と一緒に宮城県名取市で行われている「海岸林再生プロジェクト」の視察に行ってきました。視察では育苗場の見学、苗の草取り、北釜耕会の方の畑で小松菜の片付けや播種をさせていただきました。

期間中は北釜耕会の会長櫻井さんの家にホームステイ。震災の話や農業についていろいろとお話を聞かせてもらいました。

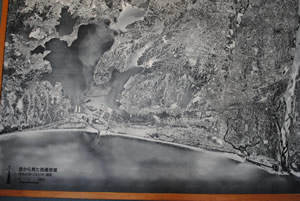

初め震災の話をどう切り出そうかと考えていた私に、櫻井さんは震災の写真を持ち出し説明をしてくれました。津波から逃れた後、仙台空港で2日間の滞在。その後3ヵ月の学校での避難所生活。仕事をしなくても食事の援助があり、体を動かさないあまりなんと体重が10㎏増えたそうです。避難所生活や仮設住宅での生活は何もしなくても生活ができるけれど、「農業をもう一度したい」という強い想いから震災1ヵ月後に農業を開始しました。

震災後、農業をしなくなった人もいる中で、3人で立ち上げた北釜耕人は「小松菜」を栽培しています。視察期間中、一緒に「小松菜」の片付けや播種、機械の操作もさせてもらいました。農作業中は農業に対する熱い想いが伝わり「仕事に対するプロの技」を見て、話して感じることができました。すごく刺激を受けました。

震災後、農業をしなくなった人もいる中で、3人で立ち上げた北釜耕人は「小松菜」を栽培しています。視察期間中、一緒に「小松菜」の片付けや播種、機械の操作もさせてもらいました。農作業中は農業に対する熱い想いが伝わり「仕事に対するプロの技」を見て、話して感じることができました。すごく刺激を受けました。

そんな北釜耕人の3人のお父さんを支えるお母さん達も素敵な女性です。収穫と出荷準備はお母さん達の仕事。雨が降ろうとレインコートを着て収穫する姿はたくましく、家に帰れば手際よく食事の準備をし、研修生に本当のお母さんのように接してくれました。

櫻井さんの家ではお孫さん(2歳の女の子と4ヵ月の男の子)も来てくれました。2歳のお孫さんと「恥ずかし~!!!」と言いながらも一緒にアンパンマンダンスをするお母さん。私達もまぜてもらい一緒にダンス。楽しい時間を過ごしました。初対面の私達に対し、何の壁もなく、すぐに溶け込めるように研修生の国について質問したり、フィリピン台風被害の心配をしたり、本当に温かい家族でした。「日本の家族」の温かさを感じることができました。

櫻井さんの家ではお孫さん(2歳の女の子と4ヵ月の男の子)も来てくれました。2歳のお孫さんと「恥ずかし~!!!」と言いながらも一緒にアンパンマンダンスをするお母さん。私達もまぜてもらい一緒にダンス。楽しい時間を過ごしました。初対面の私達に対し、何の壁もなく、すぐに溶け込めるように研修生の国について質問したり、フィリピン台風被害の心配をしたり、本当に温かい家族でした。「日本の家族」の温かさを感じることができました。

震災の被害にあっても前へ前へと進む姿は、人の心を動かします。今回の視察で研修生も私も3日間以上のものを得ることができました。「後ろをむいてもしょうがない!前に進もう!」という気持ちをもって、これから前に進んでいきます。

皆様、本当にお世話になりました。

ありがとうございました!!

昨日に引き続き、今回の体験研修の報告です。

今回研修生は、海岸林再生の現場を視察するだけでなく、

被災地域の方々の家にホームステイをして、

日中は一緒に農作業をしながら今までの経験をじっくり聞く事ができました。

今回お世話になった農家の方々は北釜耕人会という組織を被災後に立ち上げられた3家族の方々でした。今の時期はあまり農作業が忙しくないとの事でしたが、どんな作業でも体験させて欲しいとお願いをし、小松菜作付けの準備、収穫、資材片づけ等の作業を一緒にさせて頂きました。当時のお話を聞いていると、とても今の状態を想像できない程の惨状だった事と思いますが、農家の方からは

「自分達は元々農家だったから、何としてでも農業を再開するという強い気持ちをもってこれまでやってきた。まだまだ復興は途上だけれども、自分達が先頭に立って歩んでいきたい」

という言葉がありました。

今回の参加者の中にはフィリピンの研修生がいました。今月、猛烈な台風30号が直撃した惨状に胸を痛めながら今回の研修に参加していたと思います。前日の被災地視察に続き、被災者した農家の方々の取り組む姿勢、特にその気持ちの部分を学ぶことができて良かったと研修生達は一様に話していました。

今回参加した研修生達は日本での研修終了後にそれぞれの国へ戻っていきます。

東北の名取での被災者の思い、そしてその後の歩みを学べた今回の研修が

現地の人達と共有される日が来るのを願っています。

海外事業部の藤井です。

11月19日~21日まで、四国研修センターの研修生4名と

引率指導員1名が海岸林再生プロジェクトでの体験研修を行いました。

今回の研修の目的は、海外からの研修生に名取市海岸林再生の会と

オイスカの取り組みを学んでもらう事で災害に対する知識を深める事と、

それに参加する農家の方々との交流でした。

今回、研修に参加した研修生は、インドネシア男性1名(農業指導)、

フィリピン女性2名(国際ボランティア、家政)、

パプアニューギニア女性1名(国際ボランティア)の計4名。

研修期間は2泊3日で、初日は四国から夜行バスを乗り継ぎ仙台入りするという強行軍でしたが、

期間を通して現地の方々との交流を通じて多くの学びが得られた事と思います。

私は、今回の研修のサポートという立場での出張でしたが、期間中に印象に残った事を書きたいと思います。

今回、仙台到着後に最初に現場視察をしたのは海岸林再生の会の鈴木英二会長のご自宅でした。現在、ここにはこの1軒のみが残っているだけで周りには住宅はありません。会長自ら津波に襲われた当時の写真を見せながら説明をして下さいましたが、そこには多くの住宅のある集落に襲いかかる津波の様子が写されていました。当時を思い出させる写真を食い入るように見る研修生達、そしてその写真を見ながら私も一緒に無言になっていました。そして、現在の復興の話になった際に会長から

「当時失われた人や物が戻る事はないけれど、その後は前を見て一生懸命に歩んできた。でも何よりも悲しいことは、この集落で助かった人達が二度と一緒の場所で住むことができないこと、

自分達のコミニティがバラバラになったことなんだよ」

という話がありました。

その夜に男性研修生と私がお世話になったホームステイ先の住宅も

名取市の危険区域に立っており、間もなく新たな場所へ引っ越しをされるとの事でした。

現在も被災者の方々の苦しみは続いています。

自分達の育ったふるさとを失った悲しみの一端を研修生達は理解し、

そしてその活動の意義を学べた事と思います。

菅野レポート その9 被災地の今 閖上

クロマツお助け隊としてプロジェクトを応援してくださっている「めぐろのY子」さん。

昨年に続きオリジナルカレンダーやダイアリー(手帳)の売り 上げの一部をご支援いただけることに!

実は私も注文し、一昨日手元に届きました!!

実は私も注文し、一昨日手元に届きました!!

注文締め切り前に皆さんにお知らせしようと思いつつ、間に合わなかったことを悔やんでいたところ、なんと本日より再販されるとのこと。卓上カレンダーと壁掛けカレンダー、それからダイアリー(3種類あります!私は「楽園の鳥」を選びました~!!)

ぜひ皆さんもこの機会にY子カレンダーで海岸林の再生にご協力ください!

http://www.kakimacho.jp/shopping/diary/

菅野レポート その8 被災地の今 岩沼&仙台市荒浜

こんにちは、名取事務所の菅野です。

蔵王の山に雪が・・・寒くなってきました。

近隣を車でまわり、被災地を見てきました。

まずは岩沼市。千年希望の丘。登ってみました。夕方だったので人がまばら

頂上には記念碑がありました。(来年3月には、近くに震災慰霊碑が完成予定)

岩沼市の津波犠牲者は157人(市民150人と市職員7人)

工事完了したみたいですね。(千年希望の丘より)

震災前は、海水浴場近くの駐車場だったと市内に住むおじさんから聞きました。

海が見たいと思い仙台市荒浜に・・・見えました。海近くまで入れたのはここだけかも。

砂浜の中にも工事用の道路がありました。ホッとする風景です。

震災前はどこもこんな堤防でした。

未着工のところ。向こうは仙台新港かな。(仙台市荒浜海岸)

こんな近くに家があったなんて・・・まだ基礎の部分もそのまま。

海からわずか50メートルあるかなぁ慰霊塔がありました。

また続きは来週報告します。

広報室の林です。

先々週、海岸林オタクの休日を報告しましたが、

またこの週末もオタクに同行し、浜松の海岸林を視察してきました。

一度視察に出るといろんなポイントで車から降り、観察と記録をし・・・が繰り返されます。

海岸林オタクの興味は尽きませんから放っておけばいつまでも続きます。

そろそろ暗くなってきたし、寒くなってきたし、お腹もすいたし・・・と思いつつ、

繰り返される観察につきあっているとポツリポツリ・・・。

そのうちざぁ~~~~~っと雨が降ってきて

「よし、じゃあ今日はここまでにしよう」と雨のおかげでやっと区切りがつきました。

雨の中、東京に向かって出発すると正面に大きな虹が!

なんだか一日頑張ったごほうびをもらったようなうれしい気持ちでした。

堆砂垣プロジェクトin浜松

静岡県浜松市・中田島砂丘での、堆砂垣造成ボランティア活動に参加してきました。

イベント感はなく、町内会の草取りに集まってくるような日常感はちょっとうらやましい。

鹿島オービックスか、早稲田大学かというようなエンジ色のユニフォームで参加している高校生アメフトチーム、

「瓦」と書いたTシャツの職人組合、全校生徒が参加している公立中学校など、

参加者は地元中学生・高校生・企業・地域住民等500人。もう7年続いているそうです。

堆砂垣の持つ意味は、こちら↓をご覧ください。

来春のために、どうしても行きたい行事でした。

この広い場所で500人というとどんな感覚なのか。集中力はどの程度維持するのか。中高生たちはどのぐらいのレベルで動けるのか。活動の雰囲気、仕事の伝え方、指示の出し方、指導者の動き、受付、安全管理、備品など、目に見えるものすべてが勉強でした。

各作業班のリーダー、サブリーダー、経験者が立つポジション、指導力は、仕事の質を維持するためにとても重要だと痛感しました。また、各参加組織のご担当者が、組織として参加するにあたり、集団に何を伝えてきたか。このことが当日の集団の動きを大きく左右するのが見ていてもわかりましたし、作業終了後に裏方さんたちとの会話の焦点でした。

日本三大砂丘でもある中田島砂丘は、防潮堤が内陸側になるようです。浜松は南海トラフ対策の防潮堤・防災林などホットです。これからも視野に置いておこうと思います。

11月9日、前田建設工業のボランティアの方が来るのを待ちながら撮った写真です。

宮城も冬本番の寒さです。

最初の寒波が来ると、2011年11月の実踏調査のときの、

切られるような寒風を思い出します。

あれを経験したので、今まで嫌になるようなことはあまりありません。

苗も冬支度。休眠状態に。もうお世話をする必要はあまりなく。

今年の春は、寒風に加え、3月から6月まで、観測史上最高の乾燥続きでした。

平時なら処分する小さな苗も、広大な復旧面積ゆえに貴重なため、

少し無理して床替しましたが、クロマツですら、やっぱり耐えられないものが多かった。

海岸林再生は現代人の想像を超える厳しさ。多くの人は昔の人の苦労を知りません。

夏には地面が70℃にもなるような場所で、草刈りもするのです。

先日、再生の会の研修後の懇親会で、本村、杉ケ袋北・南の自治会長と延々そんな話をしました。

これらの苗は、今年4月から10月まで、地元の方を除き、

約1,000人の全国のボランティアや視察の方に見てもらいました。

来年の4月からはいよいよ盛土の上に旅立ちます。

飲んでもクロマツの話をする地元の方たちは、

「祈るような気持ちで植えるよなぁ」と言っています。

「10年後はオラたづはこの世にいねぇ」という人もいましたが、

みんな共通の目標を持っています。

「皆さん生きてますよ」。

本心からそう言いました。

連日「オタク」と呼ばれておりました。

むかしは、寝言を山ほど記録されました。

仲間曰く「言語明瞭」「一つの文章」「仲間ならわかる日常ネタ」というのが共通の証言。

でも、好きな女性の事は言わないようだから、どこでも自信を持って寝れました。

でも、最近は何と言っているんだろう。

オタク&寝言の主らしく、「そんなの植えて、土や管理のコストはどうするんだ」とか吠えてるんだろうか。

話しは変わりますが・・・。

11月15日、大きなご支援をいただいた船橋市PTA連合会の大会で、

大勢のお母さんたちに話を聞いていただくため、準備に精を出しました。

オタクの休日で、千葉の館山市平砂浦に行ったのは、やっぱり地元の話から入るべきかと思ったので。

数百人なのでしょうね。与えられている時間は1時間強。

飽きられないように、呆れられないように、準備はちょこっと必死です。

じつは、震災直後の5月よりこの春までの2年間、私も小学校のPTA会長でした。

半年断わり続けたのですが、隣の親父が前会長で「頼む」と言われ、仕方なく応じました。

そして、会長には内定し、長男が小学校を卒業する間際、20011年3月11日に震災が。

卒業式の時、閖上の学校体育館での悲劇を思い浮かべ、周りの席の親父や母ちゃんたちの涙にもつられててしまい。

「海岸林も、PTAも一生懸命やろう」と卒業式の最中に強く決意したことをいつも忘れていません。

ですが、粗相を絵に描いたような私です。

近所の誰かが、PTAに相応しくないのに指名されたのを根に持っていたので、

総会の就任あいさつの際、「私のこと指名した人は誰ですか?!!」と放言しました。

もちろん狙いもあり、笑いをとる流れで。

うちのPTAの組織は、お母ちゃん50人以上に男は1人。大仕事もあったし、酒豪揃いで、異次元の経験でした。

当日は相手がお母さんたちという事を意識して、オタクは脇に置いて話をしようと準備してます。

でも、やっぱり、無理かな~。

むかしブログにも書きましたが、この復興の仕事をしてきて「曲がり角にはいつも女性がいてサポートしてくれた」。

そんな話も船橋でしようかな。こういうと嫌味っぽいですが、これは今でも心からそう思っています。