海岸林ブログのお手伝い

ボランティアの木邑です。

来月からお仕事が変わるため、海岸林ブログ掲載のお手伝いは今日までとなりました。

大好きな作業でした。この機会に感想を書きますね。

2011年3月11日の地震のあと、

オイスカにいる友人に「何かお手伝いできることがあれば」と連絡を取りました。

1995年の阪神大震災のとき、関西研修センターに行き、

被災地の避難所でいろいろなお手伝いをさせてもらったことがあったからです。

6月に2人目の息子が生まれ、しばらくして、

オイスカの広報業務をお手伝いすることになりました。

東日本大震災のオイスカの支援は、『海岸林再生』プロジェクトとして進んでいて、

いろいろな中で、海岸林ブログの掲載もお手伝いしました。

海岸林に関わる方々の声、クロマツの成長、全国の海岸林について、

私も興味津々に読んでいます。

現場のレポートはドキュメンタリーな感じで…、”事実”はおもしろいですね。

担当の吉田さんの想いも、すごくよく伝わってきて、

写真や文章の体裁を整えながら、

たくさんの方々に読んでいただけるといいなぁと、作業をしました。

「海岸林あれこれ」もおもしろく、

全国の海岸林から学んで、宮城の海岸林がよりよくなっていくことを感じています。

そして、自分も海へ行くときは海岸林が気になります。

最近、”ハードルフェンス”を知りました。

今まで写真やいろんなろころで存在は知っていたけど、そんな役割があったのかぁとか。

”展望台”は景色を見るためだけじゃないんだぁと、今さらながら防災の役割に気づいたり…。

東日本大震災の支援として、この先10年、襟裳岬のようになるには60年・・・、

長い間かかる『海岸林再生プロジェクト』を、

オイスカだからできることをやっているのだなぁと、いつもいつも心に思うのです。

そして、そのブログ掲載という小さな作業だけど、

私も、東日本大震災の支援をさせてもらってるのだなぁと、時々思うのです。

これからも海岸林ブログ読みますね。どなたかにお手伝いいただけるといいですね。

ずっと海岸林のこと、オイスカのこと応援します。いい活動つづきますように。

木邑 優子 ばう 2013年8月28日

追伸:吉田さんとくみちゃんと写真を撮っておけばよかった。ブログには写真があったほうがいい。

おしぃです。今、二人はオイスカを支援してくださってる企業へお出かけしています。

宮城の木材で強風対策を

宮城の海岸林を案内して、がれきの活用に比べて「全く質問がない」のが、 この「ハードルフェンス」、「チップのマルチング」など、地元の木を使った海岸林再生の技法です。

木を植えることだけでなく、木を使って森林を回復することが社会的にいかに意義あることか、私たちは「ボキャ貧」を改善し、もっと伝えてゆかなければいけませんね。

「風極の地」襟裳で、木材構造物の「耐久性」について聞いてみましたが、「10年は持つ」と。

木が一定の高さになるまで幼木を保護してくれればいいのですから安心です。

私たちは既に宮城でも設置されている「ハードルフェンス」は見ていますし、

今後の幾つかの改善策も知っているので、最大の関心は「防風垣」にありました。

プロの方たちも「襟裳の成功のカギは、防風工と排水工」と重要項目に挙げました。

宮城中央森林組合の佐々木さんも、

この仕様なら「これなら他県の参入にも対抗できる」と感じたようです。

丸太と違い木材の素材も供給しやすいし、接続の金具も簡易なもの。

素材生産者にとっても大量供給しやすく、優位なのかもしれません。

この防風垣工は宮城南部で実際に使われるかわかりませんが。

ハードルフェンスと併用するかどうか、設計がどうなるか、とても楽しみです。

「木を使うことが山の整備、山を守ることにに繋がる」という理屈は、

一般消費者には伝わりにくいかもしれませんが、

ぜひ、震災復興に宮城の木材がたくさん使われて欲しいと私は思います。

植栽の10年・20年・60年後in襟裳岬

「海岸林再生は一日にしてならず」と心底思うのですが、

川上と川下の間に入る者としては、「わかりやすさ」や結論を早急に求められるのが宿命と思っています。

すでに何千人という人と接していると思うのですが、よくある質問TOP5の中に、

「どのぐらい経つと元のようになるのですか?」

「何年ぐらい経つと森らしくなるのですか?」

というものがあります。

この二つの質問にはまだまだビクッとしてしまいます。本当に修行が足りません……

ちょっと、写真でご容赦を。

昨日の続きです。

その4

秋田県能代市・風の松原

日本海側ですが、ここにも当然、津波の歴史はあります。この展望台は港湾内にあり、漁港関係者のシェルターにもなります。海岸林の標高最高は海抜50m以上。海岸林造成前は巨大な砂山だったのでしょう。

その5

静岡県・遠州灘海岸林

湖西市~御前崎まで全長約100kmの海岸林があります。「遠州の空っ風」と呼ばれる西風による飛砂の害から内地を守るため、主風に対して35度の「人工斜め砂丘」を江戸時代から長年かけて造成しました。

その6

北海道えりも町・襟裳岬海岸林

冬以外は入れるようです。今回の視察では襟裳岬名物の「霧」で遠くまで見れませんでしたが、鳥の目でこの地を見るに十分のものでした。記帳ノートに我々も一言記載しました。

いろいろな海岸林を見てきましたが、案外「展望台」があるものです。誰にでも来てもらえるのでいいですね。津波シェルターの役目と観光施設、研究者のためにもなりますね。

その1

タイ南部マレー半島西側ラノーン県、オイスカマングローブ植林地

(2000年~現在、植栽面積約1,100ha。沿岸資源環境省等と協働)

インド洋大津波もこのマングローブで食い止めました。私は2007年にここに行きましたが、津波で大量の砂の流入があり、漁獲高は30分の一に激減と住民から聞きました。出稼ぎに出る人が増えてしまう中、マングローブの保全事業により、半漁半林の雇用を創出しました。村人は襟裳岬と同様、豊かな海のために、将来の村のために、収入を得ながら主体的に森づくりを行っています。昨年、政府のモデルプロジェクトに認定。多くの企業団体、国内オイスカ会員からなる各支部の支援を得て実施してきました。

その2

千葉県九十九里浜、山武市「蓮沼海浜の森」

ここにも東日本大震災の津波は到達し、海岸林に大きな被害を与えました。ですが、後背地は大きな被害を免れたものと思います。ここは楽しい海岸林でした。公共の遊園地があり、親子連れがたくさん。駐車も無料。森の中には管理道を兼ねた歩道が縦横に。海への道もS字状に曲がっており、津波が真っ直ぐ進入するのを防ぐ計算をしたのだと思います。展望台の避難者収容人数は、相当な数に対応できる設計に見えました。全体像は愛情をこめて、様々考えて作られた気がしました。

その3

宮城県名取市・閖上浜サイクルスポーツセンター

名取市海岸林の最北部、閖上漁港前にあり、市内海岸林をほぼ半周する広大なサイクリングロードの起点だったそうです。ガラス片などが散乱し、半壊の建物でしたが、高所から全貌を見渡すためにも、オイスカの中野会長や、林野庁「東日本大震災に係る海岸防災林の再生に関する検討会」座長の太田猛彦先生をはじめ、多くの方をご案内しました。ここで難を逃れたという話は具体的には耳に入っていませんが、そうであっても不思議でない立地にあります。いつか、このような施設が復活するのだと思います。

【動画】必見!NHK「プロジェクトX」(45分)

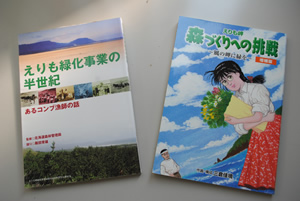

2003年、襟裳岬の海岸林造成の長い歴史がNHK「プロジェクトX」で紹介されました。

ご覧になった方もいることでしょう。私も見ました。

プロジェクトX 挑戦者たち

「えりも岬に春を呼べ北の家族、奇跡に挑んだ半世紀」砂漠を森に変えた

http://www.pideo.net/video/pandora/520e4fa67f3f2d8d/ (45分)

事業開始は、ちょうど60年前!!の昭和28年(1953年)。結果的に20年は本格的な植栽ができなかった。まず、草で地表を覆い(草本緑化)、20年かけてようやく本格的な植栽(木本緑化)ができるようになったという驚きの歴史です。

「えりも砂漠」になる以前の元々の木々は、カシワ、ミズナラ、ハルニレなどだったそうです。

クロマツ以外に試験した樹種は、カラマツ、トドマツ、アカエゾマツ、カシワ、ヤチダモ、ヤマハンノキ、ポプラ、青島トゲナシニセアカシア、ニセアカシア、ニオイヒバ、ヤナギ、アキグミ、イタチハギ、ネグンドカエデ、イタヤカエデ、ダケカンバ、シラカンバ、ドロノキ。60年たった今では、クロマツで守る形で広葉樹の導入を進め、針広混交林を現実の目標とするに至っています。

ちなみに、「牧草」というナレーションがありますが、オーチャードグラス、ケンタッキー、クローバー、チモシーだそうです。

植えたい人は注目して動画をご覧ください!

番組内で一瞬、植栽作業の白黒の動画が出てきます。我々もこれから同じですが、植栽時期は極めて限定的で一日に多くを植えねばなりません。

迷いなど無い、あの鍬さばき。おそらく、一日500本から、人によっては700本ぐらい植えたのではないでしょうか?

また、昔は杭打ちも人力です。今ではユンボですが。どう考えても真似できませんね。

襟裳岬は「風極の地」と看板に書かれていました。

風速10mを超える日が年250日以上、風速20mは40日以上。ちなみに濃霧発生日数も年100日以上あるそうです。

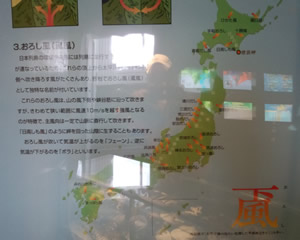

森進一さんの「襟裳岬」の曲がエンドレスで流れるお土産屋に寄った後、すぐ横の観光施設「風の館」に立ち寄ると、日本の「颪」(おろし)一覧が紹介されていました。

そこには、当ブログでいつも紹介してきた「蔵王おろし」や、静岡の遠州灘約100kmの海岸林造成にも長年大きな試練を与えた「遠州の空っ風」と呼ばれる強烈な西風は出ていませんでしたが、中央に山脈を持つ日本には実に様々な、その地域特有の風があるんですね。

この地の強風パターンは2つあります。

■北東風

「日高山脈西麓に大きな風害をもたらす《日高しも風》。

北東からのフェーン型強風で4~9月に顕著」

■北西風

「秋~春に吹く冷涼湿潤な西からの強風。局地的に暴風雪をもたらす。

春先には十勝管内一帯に北西風のフェーン現象を起こす」

海からの風(北東風)、山からの風(北西風)の両方への対処を、

長期的に考えねばならない点で、宮城南部と極似していると思います。

「颪」。こう書くんですねー。漢字があるとも知らず。

私は関東平野の端の方で育ちました。

相模「原」ですから、「赤城おろし」には及びませんが、それなりの風は吹いていました。

高校生の時は片道9kmですが、遮るものがない畑ばかりの道を、

向かい風と、関東ローム層の赤茶けた細かい砂塵のなか、自転車通学するのが日常でした。

中学からソフトテニスをやっていました。

「風を利する」かどうかが、勝負の分かれ目だったことは多いです。

試合前も最中も、無意識に風を計算しました。

高校3年生の時、海の近くのコートでの関東大会県予選で、初戦負けしたことがありました。

当時は浜の暴風を恨みました。

マネージャーは負け審判をしているところを写真に撮ってくれました。

猫背になった情けない姿の写真でしたが、その後も大事にしてきました。

大学では九十九里の海岸林の内陸、白子町のコートで数十回試合をしましたが、

風は一日の中、試合の中だけでこんなに向きが変わるのかと思ったものです。

林業会社では「風は10時から」とよく話題になりました。

数年かけて取り組んでいた施業地近くに風巻山という山があり、

名前の通りの山ですから気流が複雑で、昔の事故の話も口伝されていました。

「五感で仕事しろ」と、危険予知を含めて、社長から叱咤される日々でした。

最近は、どこかで誰かが「人生は少々の向い風が丁度イイ」と言っているのを聞いた気がします。

名取では向かい風だけでなく、背後からも強烈な蔵王降ろしが吹いて来て、寒風害をもたらします。

これまで様々教わったこと、感じたことは、きっと今後に活かせるのだと思います。

襟裳岬視察では、風と向き合い、受け止め続けた現場を見ることができ、今後がますます楽しみになってきました。

北海道・襟裳岬海岸林にて

昨日ご紹介した写真は、先々週視察してきた北海道・襟裳岬海岸林のもの。

1年以上前に「学校林・遊々の森」全国こどもサミットin北海道の開催が決まり、「その帰路に、襟裳岬国有林は必ず見て帰る!」と思い続けていました。想像をはるかに超える過酷な環境の中で、海岸林造成ノウハウを一から積み上げてきた当地には、多くの示唆をいただけると信じていました。

①治山技術(海岸林造成技術)の変遷。特に近年の状況

②「えりも岬のみどりを守る会」の運営 (すなわち、地元住民や関係組織がどのように長期的に関わっているか)

③昭和28年からの全てに関わった地元の漁師の方々へのヒアリング

これは捨てがたかったですが、上記①②だけでも精一杯。

将来きっとご縁があると思って、今回は見送りました。

この視察の実現にご理解をいただいた北海道森林管理局、

我々の全ての質問に120%答えて下さった日高南部森林管理署・えりも治山事業所、

えりも町、ひだか南森林組合の皆さま。

オイスカ本部事務所の一部の引っ越しの最中にもかかわらず長逗留を認めてくれた

我が職場にも、心から感謝しております。

現場に関わる方は、まさに本物の方たちと感じました。

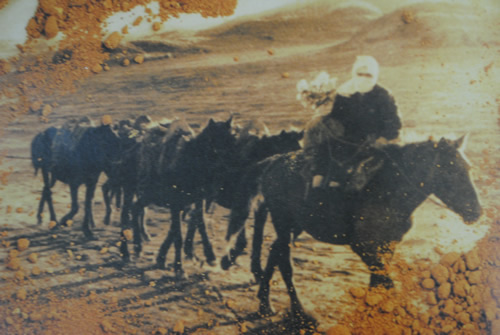

この写真、見てください!

ある海岸林を視察してきました。

その際にいただいた資料などにある約60年前の写真です。

“沙漠”と呼ばれたこの地域での困難を極めた緑化は、本格的に植栽が軌道に乗るのに20年を要し、事業着手から60年たった今も海岸林造成が継続されています。

我々にとって、目標にすべき存在に違いありません。技術はもちろん、特に、「人と森」との長い関わりという点で。

住民の関わり度合いは驚くばかり。関係団体の連携は見事という以外ありません。国有林は地域に雇用を生み出しています。

明日からのブログで視察で学んできたことをご紹介したいと思います。

各方面に対して存分にフィードバックするのが、視察した者の務めだと思っております。

-138.jpg)

-129.jpg)